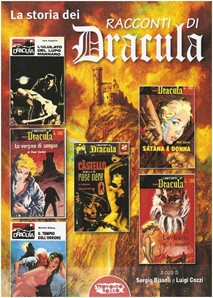

Riprendiamo il discorso sui pulp nostrani, nello specifico la straordinaria collana da edicola dei Racconti di Dracula di cui abbiamo già parlato in due precedenti articoli (Ancora Racconti di Dracula e Nervosismi pop e strategie della paura). Nel riannodare i fili del ragionamento, allarghiamo lo spettro dell’indagine letteraria anche ad altri romanzi, ad altri autori contemporanei alla stagione dei pulp (autori eretici ed eccentrici, secondo la definizione di Roberto Curti nell’indispensabile volume Fantasmi d’amore). Prima ancora voglio indagare un luogo comune che vuole l’Italia una terra povera di letterati dediti al fantastico.

Riprendiamo il discorso sui pulp nostrani, nello specifico la straordinaria collana da edicola dei Racconti di Dracula di cui abbiamo già parlato in due precedenti articoli (Ancora Racconti di Dracula e Nervosismi pop e strategie della paura). Nel riannodare i fili del ragionamento, allarghiamo lo spettro dell’indagine letteraria anche ad altri romanzi, ad altri autori contemporanei alla stagione dei pulp (autori eretici ed eccentrici, secondo la definizione di Roberto Curti nell’indispensabile volume Fantasmi d’amore). Prima ancora voglio indagare un luogo comune che vuole l’Italia una terra povera di letterati dediti al fantastico.

Un’indagine condotta dall’italianista Alberto Natale ha dimostrato come la paura, pur nel nostro paese, abbia una solida tradizione propagandistica e di spaccio alle spalle. Natale spinge la sua analisi fin nel ‘500, indicando l’origine didattica-devozionale del terrore negli opuscoli conosciuti col nome di Specchi, “Gli specchi della paura”.

Gli Specchi erano “opuscoli di poche carte, che costituirono una parte rilevante della produzione letteraria popolareggiante destinata ad un pubblico ancora in gran parte analfabeta”. Questi speculum continuarono ad essere stampati fin nei primi decenni dell’Ottocento, quando la stampa vera e propria, i giornali e le riviste presero il sopravvento e li sostituirono.

Gli Specchi erano “opuscoli di poche carte, che costituirono una parte rilevante della produzione letteraria popolareggiante destinata ad un pubblico ancora in gran parte analfabeta”. Questi speculum continuarono ad essere stampati fin nei primi decenni dell’Ottocento, quando la stampa vera e propria, i giornali e le riviste presero il sopravvento e li sostituirono.

Gli Specchi trattavano notizie “riguardanti gesta di criminali, esecuzioni capitali, apparizioni di mostri, avvenimenti prodigiosi, devastanti terremoti, desolanti inondazioni e altre calamità naturali esposte in forme di cronache, con una forte coloritura letteraria”. Gli Specchi, insomma, proseguivano la felice tradizione degli exemplum medievali in cui il popolano analfabeta poteva buttare un occhio sull’oltremondo dei morti e dei santi. Certo gli Specchi nascevano per un circuito popolare e abbondavano di un lessico iterativo, elencativo da letteratura del patibolo in salsa piccante. Dunque gli Specchi, accanto alle lettere commerciali, alle relazioni amministrative di mercanti e artigiani, costituiscono uno dei primi veri nuclei della nostra letteratura di massa; essi, nel XVI secolo, costituiscono un primitivo mercato dell’informazione penale, degli annali tragici che, in un primo momento, circolarono in forma manoscritta a guisa di avvisi, coacervi di informazioni disparate sugli argomenti più diversi.

Tali notizie venivano gridate nei crocicchi, trasmesse a voce e affidate alla biblioteca della memoria. Il crocicchio costituiva l’edicola cinquecentesca, il luogo della messa in vendita del sensazionale. Notizie gridate alla folla nelle piazze, nei mercati, prima e dopo di una esecuzione (vero prime time dell’epoca). Solo in un secondo momento si cominciò a stampare i fogliacci con le storie di prodigi, mostri e assassini per favorire un acquisto, un commercio e la possibilità di una lettura privata.

Chi compilava gli Specchi, similmente ai successivi compilatori dei Racconti di Dracula, si nascondeva dietro le proprie opere, celandosi magari con pseudonimi arzigogolati. Ma poco importava, tanto le narrazioni si riferivano ad episodi dell’attualità e venivano spacciati come pura cronaca meravigliosa, favolosa ed artefatta dagli eccessi del compilatore. E non deve stupire che, tra Sei e Settecento, i compilatori anonimi divennero autentici professionisti della scrittura, remunerati sufficientemente per specializzarsi in questo tipo di letteratura di consumo. Dal canto loro torchi e tipografi diedero una mano occupandosi non solo della traduzione e rielaborazione dei testi, bensì della scelta dei soggetti e la stesura.

Chi compilava gli Specchi, similmente ai successivi compilatori dei Racconti di Dracula, si nascondeva dietro le proprie opere, celandosi magari con pseudonimi arzigogolati. Ma poco importava, tanto le narrazioni si riferivano ad episodi dell’attualità e venivano spacciati come pura cronaca meravigliosa, favolosa ed artefatta dagli eccessi del compilatore. E non deve stupire che, tra Sei e Settecento, i compilatori anonimi divennero autentici professionisti della scrittura, remunerati sufficientemente per specializzarsi in questo tipo di letteratura di consumo. Dal canto loro torchi e tipografi diedero una mano occupandosi non solo della traduzione e rielaborazione dei testi, bensì della scelta dei soggetti e la stesura.

Naturalmente gli Specchi finirono nell’Indice dei libri proibiti dalla Chiesa e alcuni tipografi pagarono con colpi di fune e anni di carcere per il largo smercio. Ciò non fermò la produzione degli Specchi, dei fogliacci. La gente di allora, come quella di oggi e quella di domani, viveva nella cappa dell’inquietudine: epidemie, guerre, peste e carestie a pullulare le giornate. Inoltre le antiche paure del sortilegio, del maleficio e dell’aggressione erano sempre sulla soglia. Le vie di comunicazioni erano quello che erano e tra un borgo e l’altro si stendevano campi in solitudine, luoghi torvi da rapina e violenze bestiali. Gli Specchi rinfocolavano tutto questo e lo moltiplicavano nella mente del pubblico. Ecco dunque un campionario di predoni, briganti, preti immorali dediti ai piaceri della carne e inclini alle furfanterie più abominevoli.

Naturalmente gli Specchi finirono nell’Indice dei libri proibiti dalla Chiesa e alcuni tipografi pagarono con colpi di fune e anni di carcere per il largo smercio. Ciò non fermò la produzione degli Specchi, dei fogliacci. La gente di allora, come quella di oggi e quella di domani, viveva nella cappa dell’inquietudine: epidemie, guerre, peste e carestie a pullulare le giornate. Inoltre le antiche paure del sortilegio, del maleficio e dell’aggressione erano sempre sulla soglia. Le vie di comunicazioni erano quello che erano e tra un borgo e l’altro si stendevano campi in solitudine, luoghi torvi da rapina e violenze bestiali. Gli Specchi rinfocolavano tutto questo e lo moltiplicavano nella mente del pubblico. Ecco dunque un campionario di predoni, briganti, preti immorali dediti ai piaceri della carne e inclini alle furfanterie più abominevoli.

Le tecniche narrative degli Specchi erano primitive ed efficaci, dedite all’uso smodato dell’iperbole mescolata al macabro e a dettagli realistici per far presa sul voyeurismo del popolano in ascolto. L’humus da cui germoglierà la nostra narrativa seriale è qui. Gesta occulte, malefici, incantamenti, fanciulle in fiore stropicciate da omaccioni bestiali, depravazioni da splatter movies che gli anonimi cronisti narratori adoperavano e mescolavano con la moralina finale che doveva ricordare a tutti cosa succedeva se ci si allontanava dai sacri precetti della buona famiglia cristiana.

Gli Specchi come oboli, preghiere e mortificazioni che tra la meraviglia e i patimenti degli altri servivano a mondare la puzza delle proprie immondizie morali. Già negli Specchi si disegna la sagoma della donna fatale del gotico ottocentesco, la femmina letale e carnivora (lamia e vampira), non importa se vecchia o giovane. La donna è sempre sanguinaria e crudele, ambigua, doppia, falsa, ingannatrice, perturbante. La donna come evocazione del fantasma della vagina dentata, come evocazione meridiana delle sirene di Omero, demoni che agiscono per usurpare il seme dell’uomo e riscattare le proprie forze vitali.

Negli Specchi, come poi nei Dracula, le vecchie mescolano immondi calderoni e somministrano medicine mortali ai malcapitati.

La società pre-industriale del Sei/Settecento è tutta imbevuta di questa atmosfera sospesa e se il positivismo e il razionalismo vorrà fare polpette di tutto ciò, le rocambolesche imprese dei crudelissimi assassini faranno sempre presa sul popolino, anche nei moderni fogliacci della Domenica del Corriere. Gli Specchi spingono il ventre larvale della notte dentro la pancia della modernità e si trasformano col panorama italiano dell’editoria italiana. La Domenica del Corriere, dal 1899, insieme ad altre testate (Per terra e per mare di Capitan Salgari), proseguirà l’esplorazione dell’immaginario collettivo, mischiando ancora il meraviglioso coi delitti e le curiosità morbose. L’affabulazione di scrittori sconosciuti (tali riviste saranno, come i Dracula, una palestra per esordienti affamati) riprenderà quel gusto per lo spavento, per l’iperbole e l’ecolalia dell’effetto perturbante.

La società pre-industriale del Sei/Settecento è tutta imbevuta di questa atmosfera sospesa e se il positivismo e il razionalismo vorrà fare polpette di tutto ciò, le rocambolesche imprese dei crudelissimi assassini faranno sempre presa sul popolino, anche nei moderni fogliacci della Domenica del Corriere. Gli Specchi spingono il ventre larvale della notte dentro la pancia della modernità e si trasformano col panorama italiano dell’editoria italiana. La Domenica del Corriere, dal 1899, insieme ad altre testate (Per terra e per mare di Capitan Salgari), proseguirà l’esplorazione dell’immaginario collettivo, mischiando ancora il meraviglioso coi delitti e le curiosità morbose. L’affabulazione di scrittori sconosciuti (tali riviste saranno, come i Dracula, una palestra per esordienti affamati) riprenderà quel gusto per lo spavento, per l’iperbole e l’ecolalia dell’effetto perturbante.

Ecco dunque la linea di demarcazione imposta da Calvino che prevede da un lato un fantastico emozionale (le pulp stories) e dall’altro un fantastico intellettuale, sempre rischiarato dall’ironia colta (Leopardi, Buzzati, Palazzeschi) e per questo, agli occhi della critica colta, preferibile.

In realtà gli studi di Natale e di Fabrizio Foni risplendono nel dimostrare che le narrazioni esotiche, orrorifiche, d’avventura, fantastiche insomma, non sono una mosca bianca nella storia della nostra letteratura. Le prime annate della Domenica del Corriere si impongono come il nostro personale Weird Tales, il nostro uncanny, il nostro unheimliche freudiano. Il romance arcaico degli Specchi e la letteratura da foyer della Domenica rigettano i principi della letteratura alta che si occupa dei problemi importanti della vita sociale. Dalla letteratura colta l’identificazione con il romance viene vista come una disfunzione della ragione, una mancanza di spirito critico ed è alla luce di questo convincimento che alcuni scrittori hanno potuto praticare solo una forma di fantastico ironico elevato proprio dal distanziamento della sperimentazione calcolata dell’ingegno, del gioco semiotico (il Calvino degli anni ’70 insomma).

Per farsi breve, per la critica italiana, l’intrattenimento, il sensazionale, il popolare sono robette da bambini mal cresciuti. Intanto la Domenica del Corriere ha costituito un ottimo banco di prova per una generazione di scrittori figli degli scapigliati e genitori dei futuri autori dei Dracula. Perché tra il 1860 e il 1880 ci sono stati pure loro, gli scapigliati italiani, giovani che non si riconoscevano nell’Unità e nel Risorgimento, giovani che avevano eletto come modelli scrittori del calibro di Poe, Hoffmann e Baudelaire.

Per gli scapigliati l’orrido era un balsamo da sbattere in faccia ai borghesi benpensanti. Il racconto nero venne praticato liberamente da alcuni scapigliati, strutturando le novelle su un fatto anomalo, orripilante o necrofilo. L’ossessione, l’allucinazione, l’incubo, la malattia muovono la morfologia del racconto nero scapigliato. Arrighi, Boito, Tarchetti, in particolare quest’ultimo. Il prodigioso della Domenica del Corriere ha alle spalle tutto questo e si spinge fino alle soglie degli anni Cinquanta, quando il testimone passa nelle mani di altre pubblicazioni da edicola, altrettanto fantastiche. I KKK nel 1959. I Dracula sempre nel ’59.

Per gli scapigliati l’orrido era un balsamo da sbattere in faccia ai borghesi benpensanti. Il racconto nero venne praticato liberamente da alcuni scapigliati, strutturando le novelle su un fatto anomalo, orripilante o necrofilo. L’ossessione, l’allucinazione, l’incubo, la malattia muovono la morfologia del racconto nero scapigliato. Arrighi, Boito, Tarchetti, in particolare quest’ultimo. Il prodigioso della Domenica del Corriere ha alle spalle tutto questo e si spinge fino alle soglie degli anni Cinquanta, quando il testimone passa nelle mani di altre pubblicazioni da edicola, altrettanto fantastiche. I KKK nel 1959. I Dracula sempre nel ’59.

Sergio Bissoli e Luigi Cozzi li hanno studiati per noi e ce ne hanno consegnato la storia, andando così a completare la trama costruita da Natale e Foni prima di loro. Nello specifico, eccoci ai Dracula e agli anni Sessanta e Settanta, vera golden age della nostra editoria prima del collasso in cui viviamo oggi.

Sergio Bissoli e Luigi Cozzi li hanno studiati per noi e ce ne hanno consegnato la storia, andando così a completare la trama costruita da Natale e Foni prima di loro. Nello specifico, eccoci ai Dracula e agli anni Sessanta e Settanta, vera golden age della nostra editoria prima del collasso in cui viviamo oggi.

Precedentemente avevamo parlato dei lavori di Max Dave, Red Scneider, Art Mitchell, Daniel Scott, Harry Small, anche loro compilatori anonimi di maraviglie sotto pseudonimi (o anonimato) come i cronisti scapestrati del Cinquecento. E il cerchio si chiude, o quasi.

Sempre Roberto Curti ci insegna che non è poi così vero che gli scrittori novecenteschi “alti” non si sono confrontati ad armi pari col fantastico, producendo magari scritti eretici ed eccentrici, impreziositi da ascendenze colte e non per questo genuinamente meravigliosi. Penso al Bernardino Zapponi di Gobal, al Tommaso Landolfi di Cancroregina e di Racconto d’autunno, al Savinio Alberto de La casa ispirata, alla Ortese de L’iguana, a Giovanni Arpino e Piero Chiara.

Proviamo a fare un gioco: mescoliamoli in maniera dolcemente anarchica ai Dracula e stiamo a vedere.

Dunque.

Sottomano ho una copia de IL MESSAGGERO BUSSA ALLA PORTA di Franco Prattico. Sulla scena due figure barkeriane, l’incantatore (forza della vita) e il messaggero (forza della morte) che si incontrano/scontrano in una vallata della Scozia (sempre luoghi altri, scenografie chimeriche dell’ombra, trasposizioni di un’idea goticheggiante della geografia italica). La loro posta, le loro pedine, un torpedone di turisti londinesi, ognuno con un fattaccio a gravare sulla coscienza. Nella locanda in cui si tappano assistono allo scatenarsi degli elementi. Il fiume straripa, il ponte crolla ed ecco attuarsi la regressione all’ancestrale passato del gotico. E’ il primo sintomo, il ridursi delle certezze razionali a favore di un oltremodo gravido di buio e umidità. Certe situazioni rimandano a quei gotici sul crinale dei ’70, penso a Qualcosa striscia nel buio di Mario Colucci; Prattico, futura firma di pregio della Repubblica, scrive infischiandosene della psicologia dei personaggi (tutti stereotipati, altro sintomo gotico); la sua prosa è un accumulo/sperpero di effetti. A pag. 20 è già tutto chiaro, spiegato, eppure non c’è fretta, non si deve arrivare da nessuna parte, se non alle fatidiche 110 cartelle da consegnare al baron blood Cantarella. E’ la Roma dell’editoria pulp. E’ l’Italia del gotico nostrano, tripudio di rigurgiti maldigeriti del terror inglese ottocentesco o degli Hammer film. Nel frattempo le analogie con Qualcosa striscia nel buio si infittiscono. A pag. 42 compare l’ispettore Hogart, simile al Dino Fazio del film. Anche Hogart è sulle tracce di un ricercato e finisce rinchiuso nella locanda/villa in attesa che gli eventi precipitino; anche lui, sparando alla figura vaporosa del messaggero, uccide il banchiere Fordus (nel film il briccone Farley Granger). Il romanzo è del 1970, il film del 1971. Che il soggetto originale della pellicola (ispirato a un racconto di Buzzati, Eppure battono alla porta) abbia innestato la sotto trama poliziesca/noir proprio partendo dagli spunti di questo romanzetto?

Sottomano ho una copia de IL MESSAGGERO BUSSA ALLA PORTA di Franco Prattico. Sulla scena due figure barkeriane, l’incantatore (forza della vita) e il messaggero (forza della morte) che si incontrano/scontrano in una vallata della Scozia (sempre luoghi altri, scenografie chimeriche dell’ombra, trasposizioni di un’idea goticheggiante della geografia italica). La loro posta, le loro pedine, un torpedone di turisti londinesi, ognuno con un fattaccio a gravare sulla coscienza. Nella locanda in cui si tappano assistono allo scatenarsi degli elementi. Il fiume straripa, il ponte crolla ed ecco attuarsi la regressione all’ancestrale passato del gotico. E’ il primo sintomo, il ridursi delle certezze razionali a favore di un oltremodo gravido di buio e umidità. Certe situazioni rimandano a quei gotici sul crinale dei ’70, penso a Qualcosa striscia nel buio di Mario Colucci; Prattico, futura firma di pregio della Repubblica, scrive infischiandosene della psicologia dei personaggi (tutti stereotipati, altro sintomo gotico); la sua prosa è un accumulo/sperpero di effetti. A pag. 20 è già tutto chiaro, spiegato, eppure non c’è fretta, non si deve arrivare da nessuna parte, se non alle fatidiche 110 cartelle da consegnare al baron blood Cantarella. E’ la Roma dell’editoria pulp. E’ l’Italia del gotico nostrano, tripudio di rigurgiti maldigeriti del terror inglese ottocentesco o degli Hammer film. Nel frattempo le analogie con Qualcosa striscia nel buio si infittiscono. A pag. 42 compare l’ispettore Hogart, simile al Dino Fazio del film. Anche Hogart è sulle tracce di un ricercato e finisce rinchiuso nella locanda/villa in attesa che gli eventi precipitino; anche lui, sparando alla figura vaporosa del messaggero, uccide il banchiere Fordus (nel film il briccone Farley Granger). Il romanzo è del 1970, il film del 1971. Che il soggetto originale della pellicola (ispirato a un racconto di Buzzati, Eppure battono alla porta) abbia innestato la sotto trama poliziesca/noir proprio partendo dagli spunti di questo romanzetto?

Mettiamo ora a confronto questi materiali bassi con la prosa di pregio di Tommaso Landolfi, scrittore di suo difficilmente etichettabile, autore di un romanzo all’apparenza di fantascienza, anche se di una fantascienza straniata e personalissima. Parlo di CANCROREGINA, romanzetto di 90 pagine appena editato nel 1950, quindi nove anni prima che uscissero i KKK e i Dracula. Cancroregina comincia che è già tutto finito. Una voce narrante che si presenta brevemente dicendo che della sua vita precedente non rimane nulla. Un io prossimo al suicidio per gravi perdite al gioco e delusioni amorose, questo è tutto quello che sappiamo. Tuttavia, prima di mettere in atto propositi luttuosi, il protagonista riceve la visita di uno strano individuo, un uomo straordinario e misterioso che sembra scappato da un racconto di Poe (oltre che da un manicomio). L’uomo si palesa come un geniale inventore e vuole convincere il protagonista a seguirlo per un affascinante viaggio sulla luna. La macchina, l’astronave che li porterà, è proprio Cancroregina, prodotto organico la cui descrizione sbalordita si limita a registrare che ha il dorso lustro e mille occhi da demone che sogna, con uno sguardo ottuso e metafisico. E nella metafisica scivolano le impalpabili pagine di Landolfi, scrittore geniale e sottilissimo, arguto e sarcastico oltre che amarissimo. Il viaggio principia e Cancroregina si allontana dagli affanni del mondo coi suoi astronauti. E qui la novella si carica di coloriture gotiche con l’inventore geniale che cede alla paranoia tipica di certi sensibilissimi figuri di Poe. Il viaggio siderale diviene così una discesa nel Maelstrom, un’avventura dai contorni imprecisi (le descrizioni sono rarissime, solo appunti emotivi dagli stati di veglia del narratore). La prosa inoltre, sapientemente cesellata, ha l’andamento iterato, con l’ecolalica morbidezza della favola ipnotica, della cantilena. Rimasto solo, l’io narrante, ormai prigioniero della navicella/castello Cancroregina, non trova altra consolazione che abbandonarsi a un flusso interiore di pensieri disparati che lo riportano all’angosciosa condizione di partenza. E nemmeno la morte agognata si rivelerà una liberazione!

Mettiamo ora a confronto questi materiali bassi con la prosa di pregio di Tommaso Landolfi, scrittore di suo difficilmente etichettabile, autore di un romanzo all’apparenza di fantascienza, anche se di una fantascienza straniata e personalissima. Parlo di CANCROREGINA, romanzetto di 90 pagine appena editato nel 1950, quindi nove anni prima che uscissero i KKK e i Dracula. Cancroregina comincia che è già tutto finito. Una voce narrante che si presenta brevemente dicendo che della sua vita precedente non rimane nulla. Un io prossimo al suicidio per gravi perdite al gioco e delusioni amorose, questo è tutto quello che sappiamo. Tuttavia, prima di mettere in atto propositi luttuosi, il protagonista riceve la visita di uno strano individuo, un uomo straordinario e misterioso che sembra scappato da un racconto di Poe (oltre che da un manicomio). L’uomo si palesa come un geniale inventore e vuole convincere il protagonista a seguirlo per un affascinante viaggio sulla luna. La macchina, l’astronave che li porterà, è proprio Cancroregina, prodotto organico la cui descrizione sbalordita si limita a registrare che ha il dorso lustro e mille occhi da demone che sogna, con uno sguardo ottuso e metafisico. E nella metafisica scivolano le impalpabili pagine di Landolfi, scrittore geniale e sottilissimo, arguto e sarcastico oltre che amarissimo. Il viaggio principia e Cancroregina si allontana dagli affanni del mondo coi suoi astronauti. E qui la novella si carica di coloriture gotiche con l’inventore geniale che cede alla paranoia tipica di certi sensibilissimi figuri di Poe. Il viaggio siderale diviene così una discesa nel Maelstrom, un’avventura dai contorni imprecisi (le descrizioni sono rarissime, solo appunti emotivi dagli stati di veglia del narratore). La prosa inoltre, sapientemente cesellata, ha l’andamento iterato, con l’ecolalica morbidezza della favola ipnotica, della cantilena. Rimasto solo, l’io narrante, ormai prigioniero della navicella/castello Cancroregina, non trova altra consolazione che abbandonarsi a un flusso interiore di pensieri disparati che lo riportano all’angosciosa condizione di partenza. E nemmeno la morte agognata si rivelerà una liberazione!

Altro gotico cartaceo da edicola, I MOSTRI DELLA VIA CAMPBELL (copertina magnifica!). Max Dave, Pino Belli ai fornelli cucina una vicenda esagerata e, inutilmente, splatter. Tre zitelle pudibonde che non hanno mai fatto sesso e vivono a Dublino negli anni Cinquanta (ancora un altrove rispetto all’Italia dell’Eni di Mattei, peccato!). Le zitelle odiano tutti, inacidite anche verso se stesse. A sconvolgere il loro tran tran piccolo borghese l’arrivo di un ospite pasoliniano, un poliziotto celeste che si dice un angelo mandato dal Signore. L’individuo, pallido e bellissimo, oltre a riaccendere gli istinti carnali delle racchie, affida loro un compito: ripulire la città dalle puttane. Max Dave è bravo nel tratteggiare velocemente i ritratti delle signore di vita e la miseria in cui conducono le loro vite. In questo romanzetto c’è il soprannaturale quale sintomo del terror gotico e c’è anche la crisi delle protagoniste, presto avvinghiate dal dubbio di esser state gabbate da un essere infernale piuttosto che celeste. Nel finale, la polizia indaga con la medesima solerzia di un Jess Franco abborracciato. Letteratura infima, splendidamente effimera, lontana dai teoremi neorealisti che vedono nelle sorti meravigliose e progressive l’impegno dell’arte. 200 lire nel 1968 ben spese!

Altro gotico cartaceo da edicola, I MOSTRI DELLA VIA CAMPBELL (copertina magnifica!). Max Dave, Pino Belli ai fornelli cucina una vicenda esagerata e, inutilmente, splatter. Tre zitelle pudibonde che non hanno mai fatto sesso e vivono a Dublino negli anni Cinquanta (ancora un altrove rispetto all’Italia dell’Eni di Mattei, peccato!). Le zitelle odiano tutti, inacidite anche verso se stesse. A sconvolgere il loro tran tran piccolo borghese l’arrivo di un ospite pasoliniano, un poliziotto celeste che si dice un angelo mandato dal Signore. L’individuo, pallido e bellissimo, oltre a riaccendere gli istinti carnali delle racchie, affida loro un compito: ripulire la città dalle puttane. Max Dave è bravo nel tratteggiare velocemente i ritratti delle signore di vita e la miseria in cui conducono le loro vite. In questo romanzetto c’è il soprannaturale quale sintomo del terror gotico e c’è anche la crisi delle protagoniste, presto avvinghiate dal dubbio di esser state gabbate da un essere infernale piuttosto che celeste. Nel finale, la polizia indaga con la medesima solerzia di un Jess Franco abborracciato. Letteratura infima, splendidamente effimera, lontana dai teoremi neorealisti che vedono nelle sorti meravigliose e progressive l’impegno dell’arte. 200 lire nel 1968 ben spese!

Il soprannaturale nasce dal linguaggio, è il linguaggio, insegna Todorov, che ci permette di percepire ciò che è assente. Il romanzo gotico, sul nascere, è un nuovo tipo di narrazione commerciale capace di sostituire “all’osservazione dei fatti l’invenzione, alla descrizione l’evocazione, all’esperienza del quotidiano la suggestione del soprannaturale e del meraviglioso [1]”. Delle tecniche adottate dal romanzo gotico ritroviamo, nella CASA ISPIRATA scritta nel 1920 da Alberto Savinio, questa consapevolezza delle parole nel creare una nuova realtà e l’uso di una certa finzione scenica che serve per una circolarità dei temi: in questo la casa stregata con annesse sottotrame di follia, crisi, dubbi e lacerazioni del modello borghese, unite a quelle del nulla e della morte. La CASA ISPIRATA si apre come il più classico racconto di spettri. L’io narrante ci dice che venne ad abitare nella casa, collocando la vicenda in un tempo circoscritto, determinato, passato eppure ancora presente nella memoria dello scrivente, così da annullare le più elementari coordinate spazio/temporali. La casa è un ostello singolare in via S. Giacomo al civico n. 73. Le prime felicissime pagine scorrono sotto la grandezza linguistica di Savinio, che si perde nelle virtù occulte dei nomi e dei numeri. L’io è un osservatore discreto su cui sappiamo nulla (ancora meno rispetto all’io nichilista di Landolfi in CANCROREGINA); sappiamo solo che il protagonista è venuto a Parigi negli anni precedenti la prima grande guerra. La città, in quel tempo, è il centro del mondo moderno. Eppure, in via S. Giacomo resistono echi di una Parigi bibliofila o emporio di ortopedici orrori. Il narratore si mette a pensione della famiglia Lemauzy che, come primo sintomo, appare devota al culto dei trapassati. Altri pensionanti fanno la loro apparizione spettrale: un finto ufficiale a riposo, una vecchia paralitica dal fiato acre di tomba, un adolescente ermafroditico e demente in cerca di Dio, un abate, un previcario, un nano, un pittore sincromista, eccetera. Le pagine ci intrattengono sul rito del pranzo nella pigione, con questi figuri piccolo borghesi chiusi nella casa ai margini della città cosmopolita, rinserrati in un culto esoterico di passatismo impermeabile alla modernità: i pensionanti si decompongono un pezzo alla volta tra i simboli frolli dell’800. Savinio, la sua voce, registra le pietanze servite con l’odorosità di marciume e cadavere e l’aspetto singolare degli inquilini rapaci. Sono loro gli spettri della casa, quasi un Castello d’Otranto a due passi dalle rotaie del tram, dai barbagli delle prime vetture. Ecco ancora quella frizione scenica tra antico e moderno. E l’ironia di Savinio si coniuga con la fascinazione dell’orrore, cogliendo similitudini geniali tra i lunghi pranzi con gli spettri e l’aspetto funebre delle mense: “il nappo bianco come sudario, le posate lucide e micidiali, le frutte terrose dentro le conche di maiolica simili a pie ma inutili offerte a un morto, i liquori scuri come sangue dentro il vetro delle bocce”. Le chiacchiere si muovono su vettori prestabiliti, inutili ossessioni sui ricordi vaghi di guerra o a chi tocca spartirsi l’ultima noce. Certi momenti di irruenza appartengono al ragazzo linfatico, il figlio della padrona di casa, adolescente che oscilla da un furore Dionisio a uno religioso, serbando gli occhi per un vecchio albo di figurine di ballerine, cantanti e dame spoglie del passato. Tutti gli altri fantasmi scivolano per i corridoi del castello/ostello con le pattine spalmate di sapone per non far rumore alcuno. E in quest’alchimia di grembiali, pianoforti polverosi, rosee garze sui lampadari la saturità spiritica degli abitanti cresce nelle ore del crepuscolo, quando la luce obliqua del vespro traguarda sulle tende ingiallite della dimora usheriana. Savinio/narratore scivola sugli usi del posto, simile a un astronomo rinchiuso nell’osservazione armoniosa di un enigmatico pianeta. In una rara sortita (il mondo parigino esterno alla casa non è quasi mai affrontato), l’io narrante si contempla nell’abbagliamento economico degli empori sui grandi viali, oppure cerca la pace in un caffè alla moda, luogo di sciroppi, rubini e smeraldi. Tuttavia la folla, le automobili, il rombo pesante e trepidante dei rotabili lo spinge a rincasare, non prima di essere sfuggito per un soffio a una vampira-meretrice annidata nell’androne di un portone. Radi fantasmi nella Parigi modaiola, radi fantasmi nella casa ispirata: il mondo, ci racconta l’autore, è un lievitare di mostruosità quotidiane, macabre e comiche al medesimo tempo. Nemmeno lo scoppio improvviso della Grande Guerra scuote le pareti dell’ostello e l’evanescenza dei suoi abitanti, al punto che Savinio giunge a una chiusa bellissima, non lontana da quella dell’io morto pensante di Landolfi. In attesa trepidante di notizie dai giornali, i pensionanti ripiegano le proprie esistenze come steli appassiti. Al narratore non resta che prendere atto dell’oblio: “Trapassati eravamo inavvertitamente dall’esistenza terrena in un’altra più debole ma ineffabile al tutto, ove la rimembranza dell’ieri o la fede nel domani, la speranza o la disperazione, lo sforzo o il rilassamento, il dolore o la gioia, il piacere o la sofferenza, il noto o l’ignoto, l’abitudine o lo stupore non erano più atti nonché a tangerci in alcun modo, neppure a sfiorarci. La morte medesima, benché si aggirasse la intorno e sempre più da vicino ci stringesse, non suscitava più terrore alcuno”. Non rimane altro che un riposo privo di domani, un sonno senza aurora.

Il soprannaturale nasce dal linguaggio, è il linguaggio, insegna Todorov, che ci permette di percepire ciò che è assente. Il romanzo gotico, sul nascere, è un nuovo tipo di narrazione commerciale capace di sostituire “all’osservazione dei fatti l’invenzione, alla descrizione l’evocazione, all’esperienza del quotidiano la suggestione del soprannaturale e del meraviglioso [1]”. Delle tecniche adottate dal romanzo gotico ritroviamo, nella CASA ISPIRATA scritta nel 1920 da Alberto Savinio, questa consapevolezza delle parole nel creare una nuova realtà e l’uso di una certa finzione scenica che serve per una circolarità dei temi: in questo la casa stregata con annesse sottotrame di follia, crisi, dubbi e lacerazioni del modello borghese, unite a quelle del nulla e della morte. La CASA ISPIRATA si apre come il più classico racconto di spettri. L’io narrante ci dice che venne ad abitare nella casa, collocando la vicenda in un tempo circoscritto, determinato, passato eppure ancora presente nella memoria dello scrivente, così da annullare le più elementari coordinate spazio/temporali. La casa è un ostello singolare in via S. Giacomo al civico n. 73. Le prime felicissime pagine scorrono sotto la grandezza linguistica di Savinio, che si perde nelle virtù occulte dei nomi e dei numeri. L’io è un osservatore discreto su cui sappiamo nulla (ancora meno rispetto all’io nichilista di Landolfi in CANCROREGINA); sappiamo solo che il protagonista è venuto a Parigi negli anni precedenti la prima grande guerra. La città, in quel tempo, è il centro del mondo moderno. Eppure, in via S. Giacomo resistono echi di una Parigi bibliofila o emporio di ortopedici orrori. Il narratore si mette a pensione della famiglia Lemauzy che, come primo sintomo, appare devota al culto dei trapassati. Altri pensionanti fanno la loro apparizione spettrale: un finto ufficiale a riposo, una vecchia paralitica dal fiato acre di tomba, un adolescente ermafroditico e demente in cerca di Dio, un abate, un previcario, un nano, un pittore sincromista, eccetera. Le pagine ci intrattengono sul rito del pranzo nella pigione, con questi figuri piccolo borghesi chiusi nella casa ai margini della città cosmopolita, rinserrati in un culto esoterico di passatismo impermeabile alla modernità: i pensionanti si decompongono un pezzo alla volta tra i simboli frolli dell’800. Savinio, la sua voce, registra le pietanze servite con l’odorosità di marciume e cadavere e l’aspetto singolare degli inquilini rapaci. Sono loro gli spettri della casa, quasi un Castello d’Otranto a due passi dalle rotaie del tram, dai barbagli delle prime vetture. Ecco ancora quella frizione scenica tra antico e moderno. E l’ironia di Savinio si coniuga con la fascinazione dell’orrore, cogliendo similitudini geniali tra i lunghi pranzi con gli spettri e l’aspetto funebre delle mense: “il nappo bianco come sudario, le posate lucide e micidiali, le frutte terrose dentro le conche di maiolica simili a pie ma inutili offerte a un morto, i liquori scuri come sangue dentro il vetro delle bocce”. Le chiacchiere si muovono su vettori prestabiliti, inutili ossessioni sui ricordi vaghi di guerra o a chi tocca spartirsi l’ultima noce. Certi momenti di irruenza appartengono al ragazzo linfatico, il figlio della padrona di casa, adolescente che oscilla da un furore Dionisio a uno religioso, serbando gli occhi per un vecchio albo di figurine di ballerine, cantanti e dame spoglie del passato. Tutti gli altri fantasmi scivolano per i corridoi del castello/ostello con le pattine spalmate di sapone per non far rumore alcuno. E in quest’alchimia di grembiali, pianoforti polverosi, rosee garze sui lampadari la saturità spiritica degli abitanti cresce nelle ore del crepuscolo, quando la luce obliqua del vespro traguarda sulle tende ingiallite della dimora usheriana. Savinio/narratore scivola sugli usi del posto, simile a un astronomo rinchiuso nell’osservazione armoniosa di un enigmatico pianeta. In una rara sortita (il mondo parigino esterno alla casa non è quasi mai affrontato), l’io narrante si contempla nell’abbagliamento economico degli empori sui grandi viali, oppure cerca la pace in un caffè alla moda, luogo di sciroppi, rubini e smeraldi. Tuttavia la folla, le automobili, il rombo pesante e trepidante dei rotabili lo spinge a rincasare, non prima di essere sfuggito per un soffio a una vampira-meretrice annidata nell’androne di un portone. Radi fantasmi nella Parigi modaiola, radi fantasmi nella casa ispirata: il mondo, ci racconta l’autore, è un lievitare di mostruosità quotidiane, macabre e comiche al medesimo tempo. Nemmeno lo scoppio improvviso della Grande Guerra scuote le pareti dell’ostello e l’evanescenza dei suoi abitanti, al punto che Savinio giunge a una chiusa bellissima, non lontana da quella dell’io morto pensante di Landolfi. In attesa trepidante di notizie dai giornali, i pensionanti ripiegano le proprie esistenze come steli appassiti. Al narratore non resta che prendere atto dell’oblio: “Trapassati eravamo inavvertitamente dall’esistenza terrena in un’altra più debole ma ineffabile al tutto, ove la rimembranza dell’ieri o la fede nel domani, la speranza o la disperazione, lo sforzo o il rilassamento, il dolore o la gioia, il piacere o la sofferenza, il noto o l’ignoto, l’abitudine o lo stupore non erano più atti nonché a tangerci in alcun modo, neppure a sfiorarci. La morte medesima, benché si aggirasse la intorno e sempre più da vicino ci stringesse, non suscitava più terrore alcuno”. Non rimane altro che un riposo privo di domani, un sonno senza aurora.

Red Schneider, alias G. Pica, ovvero Giuseppe Paci, giudice di professione, per un certo periodo anche al tribunale/castello di Vercelli, scrive LA NOTTE DI DRACULA. Nella novella, un giovane, Norberto, vive in un piccolo borgo sulle rive di un lago remoto (dove? In Italia?). La leggenda dice che nel lago sia sepolta la bara piena di ori del conte Dracula e la fiaba ossessiona il giovane Norberto, al punto da distrarlo dalle belle figliole che gli girano attorno (lui infatti è bello e pieno di grana, figlio di gente importante e con amici degni di lui). Norberto passa le sue giornate al lago, cercando il punto esatto della tomba. I sintomi sono già tutti qui: il peso del passato che ritorna a tormentare il protagonista, un antenato di Norberto, secondo la fola, avrebbe piantato un paletto nel cuore del mostro, poi, per saziare i sensi del vampiro nella tomba, avrebbe riempito il sarcofago di immensi tesori e dipinti di donnine nude (metodi apotropaici per stornare il male)! Alla fine Norberto trova la bara e, con l’aiuto di un ladro di tombe, tale Buck, riporta alla luce il cadavere. Seguono scene degne di Week-end con il morto, dove il giovanotto carica il vampiro in macchina e se lo porta a casa senza farsi vedere da nessuno. Purtroppo però gli anni sono quelli della dolce vita raccontata da Arbasino nel suo Fratelli d’Italia e la cumpa di svogliati pervertiti arriva alla villa di Norberto per una bella orgetta lounge. Una delle ragazze sarà troppo curiosa e Dracula ne approfitterà. Di contorno si segnala il personaggio di Saul un ricco ebreo pedofilo che finirà per impossessarsi di una scatoletta con dentro il cuore palpitante del conte. Finale sospeso e autunnale, col vento che mugghia tra le masse fluidi dell’erba affiorante dal lago.

Red Schneider, alias G. Pica, ovvero Giuseppe Paci, giudice di professione, per un certo periodo anche al tribunale/castello di Vercelli, scrive LA NOTTE DI DRACULA. Nella novella, un giovane, Norberto, vive in un piccolo borgo sulle rive di un lago remoto (dove? In Italia?). La leggenda dice che nel lago sia sepolta la bara piena di ori del conte Dracula e la fiaba ossessiona il giovane Norberto, al punto da distrarlo dalle belle figliole che gli girano attorno (lui infatti è bello e pieno di grana, figlio di gente importante e con amici degni di lui). Norberto passa le sue giornate al lago, cercando il punto esatto della tomba. I sintomi sono già tutti qui: il peso del passato che ritorna a tormentare il protagonista, un antenato di Norberto, secondo la fola, avrebbe piantato un paletto nel cuore del mostro, poi, per saziare i sensi del vampiro nella tomba, avrebbe riempito il sarcofago di immensi tesori e dipinti di donnine nude (metodi apotropaici per stornare il male)! Alla fine Norberto trova la bara e, con l’aiuto di un ladro di tombe, tale Buck, riporta alla luce il cadavere. Seguono scene degne di Week-end con il morto, dove il giovanotto carica il vampiro in macchina e se lo porta a casa senza farsi vedere da nessuno. Purtroppo però gli anni sono quelli della dolce vita raccontata da Arbasino nel suo Fratelli d’Italia e la cumpa di svogliati pervertiti arriva alla villa di Norberto per una bella orgetta lounge. Una delle ragazze sarà troppo curiosa e Dracula ne approfitterà. Di contorno si segnala il personaggio di Saul un ricco ebreo pedofilo che finirà per impossessarsi di una scatoletta con dentro il cuore palpitante del conte. Finale sospeso e autunnale, col vento che mugghia tra le masse fluidi dell’erba affiorante dal lago.

Confrontando i temi del noir – fantasma del passato, un passato reale, tangibile, minaccioso in cui l’unica redenzione possibile è la canna di una pistola; il fatalismo, ossia la casualità degli eventi e l’impossibilità di sfuggirvi; o i personaggi (archetipi) del noir (il cercatore di verità, il braccato a cui è difficile venire a patti con un universo governato dal caso); la femme fatale – con quelli del gotico ci accorgiamo di alcune somiglianze: il passato che ritorna (o si ripete), l’uso degli stereotipi e il perturbante femminile. Entrambi i generi prendono le distanze dal reale: il noir fugge nel sogno/incubo, il gotico costruendo ambientazioni arcaiche, ruderi metafisici.

UN’ANIMA PERSA di Giovanni Arpino, uscito nell’inverno mondadoriano del 1966, è una specie di Jekyll nostrano giocato in una Torino meridiana e spettrale. Arpino, con questo libro, si sposta da un neorealismo vagamente pavesiano a un’apertura verso il mistero (lo stesso discorso vale per il racconto LA STREGA BAMBINA, piccolo horror domestico ambientato in una periferia confinante coi geroglifici d’asfalto della modernità). Il libro è costruito con lo stratagemma del diario tenuto dal giovane Tino, adolescente piovuto nel capoluogo piemontese per gli esami di maturità di luglio. Il maturando è ospite dagli zii, in una casa raffigurata come teatro di decomposizione, corruzione del passato e di ogni ordine morale. Gli zii Calandra: la zia Galla (quasi un bozzetto alla Gozzano), lo zio ingegnere Serafino Calandra e, lassù, chiuso nella sua stanza soffitta, il gemello dello zio, lo strano professore mattoide che mai esce e mai parla con nessuno. Arpino dipinge con ironia e smorfie grottesche i suoi personaggi alienati, in fuga perenne dal mondo e dai suoi impicci lavorativi. E in questo, Serafino Calandra ha l’acuminata grandezza di certi figuri pirandelliani o l’anima persa dei giocatori d’azzardo del Puskin più favolistico. Nella casa Calandra, buia, con odor di chiuso, crivellata di corridoi, scale, ripostigli e angoli ciechi, va in scena l’ennesima discesa nel Maelstrom della mente. I sintomi ci sono tutti: il male dilagante, un segreto inconfessabile, la tara della pazzia, un luogo chiuso attraversato da muri sudici e versi danteschi oscenamente contraffatti. Alla fine di questo romanzo bellissimo (senza ambagi: il gotico più bello dei Sessanta, roba che, oggi, solo un Bissoli ti potrebbe fare) resta insoluta una domanda: se l’anima persa del titolo sia quella di zio Serafino, o quella di Tino o la nostra?

UN’ANIMA PERSA di Giovanni Arpino, uscito nell’inverno mondadoriano del 1966, è una specie di Jekyll nostrano giocato in una Torino meridiana e spettrale. Arpino, con questo libro, si sposta da un neorealismo vagamente pavesiano a un’apertura verso il mistero (lo stesso discorso vale per il racconto LA STREGA BAMBINA, piccolo horror domestico ambientato in una periferia confinante coi geroglifici d’asfalto della modernità). Il libro è costruito con lo stratagemma del diario tenuto dal giovane Tino, adolescente piovuto nel capoluogo piemontese per gli esami di maturità di luglio. Il maturando è ospite dagli zii, in una casa raffigurata come teatro di decomposizione, corruzione del passato e di ogni ordine morale. Gli zii Calandra: la zia Galla (quasi un bozzetto alla Gozzano), lo zio ingegnere Serafino Calandra e, lassù, chiuso nella sua stanza soffitta, il gemello dello zio, lo strano professore mattoide che mai esce e mai parla con nessuno. Arpino dipinge con ironia e smorfie grottesche i suoi personaggi alienati, in fuga perenne dal mondo e dai suoi impicci lavorativi. E in questo, Serafino Calandra ha l’acuminata grandezza di certi figuri pirandelliani o l’anima persa dei giocatori d’azzardo del Puskin più favolistico. Nella casa Calandra, buia, con odor di chiuso, crivellata di corridoi, scale, ripostigli e angoli ciechi, va in scena l’ennesima discesa nel Maelstrom della mente. I sintomi ci sono tutti: il male dilagante, un segreto inconfessabile, la tara della pazzia, un luogo chiuso attraversato da muri sudici e versi danteschi oscenamente contraffatti. Alla fine di questo romanzo bellissimo (senza ambagi: il gotico più bello dei Sessanta, roba che, oggi, solo un Bissoli ti potrebbe fare) resta insoluta una domanda: se l’anima persa del titolo sia quella di zio Serafino, o quella di Tino o la nostra?

Prendiamo ora Bill Eberarth (ancora il giudice Paci/Pica) e il suo TREMENDO SUPPLIZIO. Il libretto esce nelle edicole il 1976 (non mi preoccupo di sapere se è una ristampa, il punto non cambierebbe). Di cosa parla? Di una coppia di fighetti londinesi pieni di grana che viaggiano in Porshe e Mercedes ed ereditano un castello nelle valli austriache (un po’ come dire che un milanese con la grana eredita un podere a Salerno). Ovviamente i due si portano dietro un codazzo inutile e dionisiaco di idioti in fregola. Aggiungete il solito esecutore testamentario e un’antica maledizione con tanto di anime in pena, morti ammazzati murati nel camino. Paci spaccia il titolo originale come un Tremendous Torture, anche se la tortura è più psicologica che altro: i due giovani, infatti, altri non sono che la reincarnazione dei due amanti morti murati nel camino. E i due piani temporali (il 1465 e il 1965) si sovrappongono. Bene. Cosa ci azzecca questa roba con i Settanta, il decennio in cui l’ideologia marxista, dopo una breve ed effimera diffusione, crolla miseramente, prefigurando un italian way of life all’insegna di un immenso verminaio collettivo dedito alla dilapidazione delle risorse e al malaffare?

Prendiamo ora Bill Eberarth (ancora il giudice Paci/Pica) e il suo TREMENDO SUPPLIZIO. Il libretto esce nelle edicole il 1976 (non mi preoccupo di sapere se è una ristampa, il punto non cambierebbe). Di cosa parla? Di una coppia di fighetti londinesi pieni di grana che viaggiano in Porshe e Mercedes ed ereditano un castello nelle valli austriache (un po’ come dire che un milanese con la grana eredita un podere a Salerno). Ovviamente i due si portano dietro un codazzo inutile e dionisiaco di idioti in fregola. Aggiungete il solito esecutore testamentario e un’antica maledizione con tanto di anime in pena, morti ammazzati murati nel camino. Paci spaccia il titolo originale come un Tremendous Torture, anche se la tortura è più psicologica che altro: i due giovani, infatti, altri non sono che la reincarnazione dei due amanti morti murati nel camino. E i due piani temporali (il 1465 e il 1965) si sovrappongono. Bene. Cosa ci azzecca questa roba con i Settanta, il decennio in cui l’ideologia marxista, dopo una breve ed effimera diffusione, crolla miseramente, prefigurando un italian way of life all’insegna di un immenso verminaio collettivo dedito alla dilapidazione delle risorse e al malaffare?

Nulla.

I Dracula sono già fuori dal tempo, meteore letterarie, letteratura/pattumiera come annullamento del mondo. Una meta-letteratura che non ha bisogno del mondo reale come referente e che si ispira solo a se stessa o a testi affini (filmici).

Tuttavia l’altro libro bellissimo e definitivo di quei meravigliosi Sessanta, un capolavoro del gotico italiano che tritura modernità e anticaglia, è GOBAL dello scrittore Bernardino Zapponi, che poi sarebbe diventato uno degli sceneggiatori più importanti del cinema italiano. GOBAL esce per Longanesi nel 1967 e fila per una strada tutta sua. Zapponi però non si nasconde dietro al dito della letteratura colta e scende in un corpo a corpo col genere, regalandoci una antologia di racconti bellissimi e geniali. Goffredo Parise, nell’introduzione, parla di efficace sintesi tra la letteratura gotica tedesca e quella anglosassone. Zapponi rifà i temi, le situazioni figurative, creando un pastiche inquietante che utilizza i vessilli della modernità. Attori caduti in disgrazia; un ventriloquo abbandonato dal suo fantoccio; un cassiere di una ditta privata che, nelle mattonelle di casa scorge una geografia fittizia, una mappa per giungere su un’isola sconosciuta, Gobal, e ricominciare una nuova vita; un vecchio armato di fucile che passa le notti a spiare la giovane coppia di vicini; un vecchio telefono da cui fuoriesce una voce roca bisognosa di aiuto; un giudizio universale tascabile, senza chiasso; un’ossessione feticista che dissolve il rapporto di coppia; un partito politico che non vuol dimettere un suo iscritto, costringendolo ad azioni terroristiche (racconto questo che prefigura il clima degli anni di piombo); le angosciose attese in un aeroporto o negli ambulatori di un medico generico, o l’odio di un proletario, un autista, nei confronti dell’oggetto che dovrebbe garantirgli da vivere. La chiusa dei racconti del libro ci riporta all’inizio, a colui che ha reso questa letteratura una letteratura con la “L” maiuscola, Poe, ricordandoci che il gotico è sempre e solo una storia di autismo psichico, una spirale concentrica nel cuore dell’abisso dell’inconscio.

Tuttavia l’altro libro bellissimo e definitivo di quei meravigliosi Sessanta, un capolavoro del gotico italiano che tritura modernità e anticaglia, è GOBAL dello scrittore Bernardino Zapponi, che poi sarebbe diventato uno degli sceneggiatori più importanti del cinema italiano. GOBAL esce per Longanesi nel 1967 e fila per una strada tutta sua. Zapponi però non si nasconde dietro al dito della letteratura colta e scende in un corpo a corpo col genere, regalandoci una antologia di racconti bellissimi e geniali. Goffredo Parise, nell’introduzione, parla di efficace sintesi tra la letteratura gotica tedesca e quella anglosassone. Zapponi rifà i temi, le situazioni figurative, creando un pastiche inquietante che utilizza i vessilli della modernità. Attori caduti in disgrazia; un ventriloquo abbandonato dal suo fantoccio; un cassiere di una ditta privata che, nelle mattonelle di casa scorge una geografia fittizia, una mappa per giungere su un’isola sconosciuta, Gobal, e ricominciare una nuova vita; un vecchio armato di fucile che passa le notti a spiare la giovane coppia di vicini; un vecchio telefono da cui fuoriesce una voce roca bisognosa di aiuto; un giudizio universale tascabile, senza chiasso; un’ossessione feticista che dissolve il rapporto di coppia; un partito politico che non vuol dimettere un suo iscritto, costringendolo ad azioni terroristiche (racconto questo che prefigura il clima degli anni di piombo); le angosciose attese in un aeroporto o negli ambulatori di un medico generico, o l’odio di un proletario, un autista, nei confronti dell’oggetto che dovrebbe garantirgli da vivere. La chiusa dei racconti del libro ci riporta all’inizio, a colui che ha reso questa letteratura una letteratura con la “L” maiuscola, Poe, ricordandoci che il gotico è sempre e solo una storia di autismo psichico, una spirale concentrica nel cuore dell’abisso dell’inconscio.

Grazie Bernardino Zapponi: io qui mi professo un tuo eterno allievo, una inutile penna che, pur tentando penosamente, mai riuscirà a eguagliarti!

MA TU…CHI SEI?, volumetto scritto da Mario Ratti (e ancora mi chiedo se sia quel Filippo W. Ratti regista). Mario Ratti/Daniel Scott, personalmente uno dei più beceri scrittori dei Dracula, per questo il mio preferito. Copertina potente di Mario Caria. La mia edizione è del 1977, quasi alla fine del decennio, a un passo dall’affaire Moro. Manca poco alla fine di un’epoca. Adieux au prolétariat, per dirla alla André Gorz. Arbasino, su altri piani, tratteggia un’Italia onirica, vittima di abbagli metalmeccanici e velleità petrolchimiche. Nelle edicole, invece, c’è Daniel Scott col suo romanzetto di vampiri ricco di spunti. Ratti scrive storie tardo gotiche intrise di sesso e pornografia, rese da una scrittura languida e veloce. La storia racconta un’epidemia vampirica da qualche parte nella vecchia Europa. Willy Karavall è un giocatore di professione come l’Hermann della Donna di Picche. Willy si reca a Schoenau, paese intriso di superstizione, per trovare uno zio, però trova anche l’amore di due ricche (e disinibite) ereditiere. Trova persino la peste vampirica, la figura del prete, del borgomastro, del medico, tutti pronti a piantare paletti nel petto dei cadaveri nel cimitero. Siamo nel 1787, un pochino dopo le epidemie storiche contro cui si batteranno Teresa d’Austria, Voltaire e Benedetto XIV. Nel libro appaiono strani festini in cui i nobili locali si spogliano dei blasoni e corrono a infrattarsi nel bosco con le servette. A complicare il plot una bellissima contessa che dovrebbe avere 60 anni e ne dimostra appena 25. La contessa Clarissa von Berengentz, la bella contessina che amministra la danza macabra. Clarissa diva satanica, succhiatrice di sangue e sperma. Clarissa supervampira, sorella di Sukia, Zora, Jacula e di Lilith, Ecate, le baccanti, le Menadi, le arpie, le sirene, le streghe e, in ultimo, del mito della Gran Madre. Willy, all’inizio scettico e illuminato, si troverà a possedere una delle sue amate ereditiere nel momento del trapasso, scambiando l’abbandono delle membra per la conseguenza dell’orgasmo! In un altro amplesso, Willy morde al sangue la compagna e ne succhia il prezioso liquido, quasi con la medesima foga del Vincent Gallo di Cannibal Love. E ancora, insuperabile miraggio di un’era selvaggia in cui la fantasia non aveva limiti (morali), Willy, ormai spossato dagli accoppiamenti a catena, cerca nuovi orizzonti in Kitty, una bimbetta figlia di qualche serva. Con sua sorpresa la piccola si rivelerà una degna erede delle scolare di Pierre Louys! Pulp italico al 100%!

MA TU…CHI SEI?, volumetto scritto da Mario Ratti (e ancora mi chiedo se sia quel Filippo W. Ratti regista). Mario Ratti/Daniel Scott, personalmente uno dei più beceri scrittori dei Dracula, per questo il mio preferito. Copertina potente di Mario Caria. La mia edizione è del 1977, quasi alla fine del decennio, a un passo dall’affaire Moro. Manca poco alla fine di un’epoca. Adieux au prolétariat, per dirla alla André Gorz. Arbasino, su altri piani, tratteggia un’Italia onirica, vittima di abbagli metalmeccanici e velleità petrolchimiche. Nelle edicole, invece, c’è Daniel Scott col suo romanzetto di vampiri ricco di spunti. Ratti scrive storie tardo gotiche intrise di sesso e pornografia, rese da una scrittura languida e veloce. La storia racconta un’epidemia vampirica da qualche parte nella vecchia Europa. Willy Karavall è un giocatore di professione come l’Hermann della Donna di Picche. Willy si reca a Schoenau, paese intriso di superstizione, per trovare uno zio, però trova anche l’amore di due ricche (e disinibite) ereditiere. Trova persino la peste vampirica, la figura del prete, del borgomastro, del medico, tutti pronti a piantare paletti nel petto dei cadaveri nel cimitero. Siamo nel 1787, un pochino dopo le epidemie storiche contro cui si batteranno Teresa d’Austria, Voltaire e Benedetto XIV. Nel libro appaiono strani festini in cui i nobili locali si spogliano dei blasoni e corrono a infrattarsi nel bosco con le servette. A complicare il plot una bellissima contessa che dovrebbe avere 60 anni e ne dimostra appena 25. La contessa Clarissa von Berengentz, la bella contessina che amministra la danza macabra. Clarissa diva satanica, succhiatrice di sangue e sperma. Clarissa supervampira, sorella di Sukia, Zora, Jacula e di Lilith, Ecate, le baccanti, le Menadi, le arpie, le sirene, le streghe e, in ultimo, del mito della Gran Madre. Willy, all’inizio scettico e illuminato, si troverà a possedere una delle sue amate ereditiere nel momento del trapasso, scambiando l’abbandono delle membra per la conseguenza dell’orgasmo! In un altro amplesso, Willy morde al sangue la compagna e ne succhia il prezioso liquido, quasi con la medesima foga del Vincent Gallo di Cannibal Love. E ancora, insuperabile miraggio di un’era selvaggia in cui la fantasia non aveva limiti (morali), Willy, ormai spossato dagli accoppiamenti a catena, cerca nuovi orizzonti in Kitty, una bimbetta figlia di qualche serva. Con sua sorpresa la piccola si rivelerà una degna erede delle scolare di Pierre Louys! Pulp italico al 100%!

L’ORRIDO ABBRACCIO. Le luci sfavillanti della notte, un gruppo di giovani affamati di sesso, falloforie, la città da possedere e mangiare. Alan, Julien, Vanessa, Sofia, Myrna, Irene, nomi di una dolce vita trasfigurata dall’orgia di sangue apparecchiata benissimo da Abel Ford. La storia è tutta qui, sostanzialmente un girovagare notturno per le strade spazzate da un vento caldo. I nostri protagonisti cercano carezze, baci, densi piaceri e non trovano il tempo per antiche maledizioni, anticaglie, mostri di gomma. Abel Ford gioca con la modernità, costruendo un gotico per sottrazione, fatto di attese, allusioni e improvvise epifanie. Chi è, ad esempio, il bambino biondo con gli occhi bianchi che carezza voluttuoso le cosce di Vanessa? Chi sono il pescatore e la vecchia, anch’essi con i bulbi sbiancati sull’aldilà? E che cos’è la strana ombra che si aggira per la città simile a un vento maligno capace di portare alla pazzia violenta? Intanto il corteo trova rifugio in un castello (ecco il gotico!) e si prepara ai giochi erotici. Un vento caldo e lunare soffia sulla stoffa leggerissima delle sottovesti e le ragazze incedono come ancelle di pietra, candele in mano, verso il buio del parco. Tra gli alberi il vento ricama altre ombre e stringe le pietre del castello. Ford (alias Pica/Paci, ancora lui) lascia andare la narrazione da sola, quasi col pilota automatico, dando l’impressione di una prosa fluida e calda, direi un jazz infarcito di scene costruite sul nulla. I corpi dei ragazzi si cercano, la musica della festa riempie l’aria, tuttavia capiamo che qualcosa è nell’aria, qualcosa striscia nel buio. Oltre al castello, il mondo narrativo si è ridotto a una scogliera e un Oceano (altri sintomi di una regressione nei territori dell’incubo reale o immaginato) A pag. 103, a un soffio dalla fine, non è capitato quasi nulla. Solo prosa sonnambulica. Poi. Uno scambio di battute. Julien… non hai paura?/ Di che cosa?/ Vi avevo portati qui per farvi divertire e passare una notte di gioia. Dove sono andati tutti? Irene, Sofia, Alan, Vanessa…? Ancora vento, nuvole basse e rocce irregolari su cui camminare. La paura inizia a inerpicarsi sui cuori dei giovani, qualcuno comincia a pregare. Un’ombra nera li raggiunge all’improvviso. Finirà in tragedia e a qualcuno della comitiva toccherà pagare le conseguenze penali. E l’ombra? Esisteva davvero o era un parto degenere sorto dalla follia sregolata del baccanale? L’autore ci lascia nel dubbio, chiudendo così un gotico moderno che prova a dialogare con le riletture colte condotte da Zapponi & C.

L’ORRIDO ABBRACCIO. Le luci sfavillanti della notte, un gruppo di giovani affamati di sesso, falloforie, la città da possedere e mangiare. Alan, Julien, Vanessa, Sofia, Myrna, Irene, nomi di una dolce vita trasfigurata dall’orgia di sangue apparecchiata benissimo da Abel Ford. La storia è tutta qui, sostanzialmente un girovagare notturno per le strade spazzate da un vento caldo. I nostri protagonisti cercano carezze, baci, densi piaceri e non trovano il tempo per antiche maledizioni, anticaglie, mostri di gomma. Abel Ford gioca con la modernità, costruendo un gotico per sottrazione, fatto di attese, allusioni e improvvise epifanie. Chi è, ad esempio, il bambino biondo con gli occhi bianchi che carezza voluttuoso le cosce di Vanessa? Chi sono il pescatore e la vecchia, anch’essi con i bulbi sbiancati sull’aldilà? E che cos’è la strana ombra che si aggira per la città simile a un vento maligno capace di portare alla pazzia violenta? Intanto il corteo trova rifugio in un castello (ecco il gotico!) e si prepara ai giochi erotici. Un vento caldo e lunare soffia sulla stoffa leggerissima delle sottovesti e le ragazze incedono come ancelle di pietra, candele in mano, verso il buio del parco. Tra gli alberi il vento ricama altre ombre e stringe le pietre del castello. Ford (alias Pica/Paci, ancora lui) lascia andare la narrazione da sola, quasi col pilota automatico, dando l’impressione di una prosa fluida e calda, direi un jazz infarcito di scene costruite sul nulla. I corpi dei ragazzi si cercano, la musica della festa riempie l’aria, tuttavia capiamo che qualcosa è nell’aria, qualcosa striscia nel buio. Oltre al castello, il mondo narrativo si è ridotto a una scogliera e un Oceano (altri sintomi di una regressione nei territori dell’incubo reale o immaginato) A pag. 103, a un soffio dalla fine, non è capitato quasi nulla. Solo prosa sonnambulica. Poi. Uno scambio di battute. Julien… non hai paura?/ Di che cosa?/ Vi avevo portati qui per farvi divertire e passare una notte di gioia. Dove sono andati tutti? Irene, Sofia, Alan, Vanessa…? Ancora vento, nuvole basse e rocce irregolari su cui camminare. La paura inizia a inerpicarsi sui cuori dei giovani, qualcuno comincia a pregare. Un’ombra nera li raggiunge all’improvviso. Finirà in tragedia e a qualcuno della comitiva toccherà pagare le conseguenze penali. E l’ombra? Esisteva davvero o era un parto degenere sorto dalla follia sregolata del baccanale? L’autore ci lascia nel dubbio, chiudendo così un gotico moderno che prova a dialogare con le riletture colte condotte da Zapponi & C.

E qui mi fermo.

BIBLIOGRAFIA

Alberto Natale, Gli specchi della paura, Carocci, Roma 2008.

Roberto Curti, Fantasmi d’amore, Lindau, Torino 2011.

Fabrizio Foni, Piccoli mostri crescono, Perdisapop, Bologna 2010.

Gilberto Finzi (a cura di), Racconti neri della scapigliatura, Mondadori, Milano 1980.

Luigi Cozzi & Sergio Bissoli, La storia dei racconti di Dracula, Profondo rosso, Roma 2012.

Roger Callosi, I demoni meridiani, Bollati&Boringhieri, Torino 1999.