UN PICCOLO PASSO PER L’UOMO (1950) – PARTE 2

IO, ROBERT A. HEINLEIN, SONO STATO SULLA LUNA

Tra il 1949 e il 1959, Robert A. Heinlein ha lavorato a Hollywood con George Pal, dapprima per scrivere e poi per seguire durante le riprese la lavorazione di Destination Moon, in qualità di consulente scientifico, in maniera da garantire, insieme a Chesley Bonestell, che tutto quanto veniva portato sullo schermo rispondesse a delle possibilità reali.

Tra il 1949 e il 1959, Robert A. Heinlein ha lavorato a Hollywood con George Pal, dapprima per scrivere e poi per seguire durante le riprese la lavorazione di Destination Moon, in qualità di consulente scientifico, in maniera da garantire, insieme a Chesley Bonestell, che tutto quanto veniva portato sullo schermo rispondesse a delle possibilità reali.

Al termine di questo lungo lavoro e in contemporanea con l’uscita della pellicola negli Stati Uniti, Heinlein ha pubblicato, sul numero di luglio del 1950 della rivista Astounding Science Fiction, un ottimo articolo che descriveva tutto quello che gli era successo durante quel periodo.

Lo pubblichiamo qui adesso, per la prima volta, invitando i lettori a considerare, ovviamente, che il pezzo è stato scritto nel 1950, quando i missili erano ancora una remota utopia e le tecniche cinematografiche apparivano lontanissime dagli sbalorditivi risultati tecnici di 2001 e Guerre stellari; ciò nonostante, molte delle affermazioni e delle considerazioni contenute nell’articolo (specie quelle relative alla mentalità dei boss del cinema) sono, purtroppo, ancora oggi vere ed attuali.

“Perché non si fanno molti buoni film di fantascienza?”

“Perché non si fanno molti buoni film di fantascienza?”

La risposta a qualsiasi domanda di questo tipo è sempre e soltanto una:

“Perché costano troppi soldi.”

Io sono arrivato a Hollywood senza sapere nulla dei problemi inerenti alla realizzazione di un film e ai costi relativi; a dire il vero, non avevo neppure la minima idea di come si dovesse fare per scrivere un soggetto cinematografico ed ero munito soltanto della buona volontà di stendere la storia per il primo film hollywoodiano che raccontasse un viaggio sulla Luna. Lou Schor, un agente che era anche appassionato di fantascienza, mi ha presentato allora a uno sceneggiatore professionista, Alford van Ronkel e insieme siamo riusciti a ricavare un copione nuovo di zecca prendendo spunto da uno dei miei romanzi sui viaggi nello spazio.

Così eravamo pronti a entrare nel giro…

Be’, non proprio. L’unico e fondamentale problema che si incontra quando si vuole realizzare un film consiste nel trovare prima qualcuno disposto a finanziarlo rischiamoci dei soldi, il che non è facile, perché in genere la gente che ha da parte qualche milione di dollari in sovrappiù non li ha certo guadagnati facendo da angelo custode agli scrittori di fantascienza con le idee balzane in testa tipo il voler fare un film.

Noi però abbiamo avuto la fortuna di incontrare George Pal della George Pal Productions, che è rimasto subito contagiato dalla nostra stessa follia. E così ci siamo trovati con finalmente alle spalle un produttore: adesso sì che eravamo nel giro!

Noi però abbiamo avuto la fortuna di incontrare George Pal della George Pal Productions, che è rimasto subito contagiato dalla nostra stessa follia. E così ci siamo trovati con finalmente alle spalle un produttore: adesso sì che eravamo nel giro!

Ma non era proprio così: un produttore e un finanziatore non sono la stessa cosa. E’ stato infatti soltanto quasi un anno dopo che noi avevamo completato la sceneggiatura che George Pal ci avvisò di essere riuscito a trovare finalmente l’angelo che faceva per noi (come fece a convincerlo? Forse ipnotizzandolo, o drogandolo: non me lo spiegherò mai. Io so solo che, se avessi da parte un milione di dollari, mi ci siederei sopra e sparerei addosso ai primi sei scrittori di fantascienza che mi si presentassero offrendomi dei copioni da realizzare).

Malgrado quegli enormi stipendi di cui tanto si parla, infatti, i soldi a Hollywood circolano forse con ancora maggiore scarsità che altrove. La gente che ha i quattrini firma quei famosi assegni da sette zeri di cui si mormora solo quando la concorrenza non lascia loro altra scelta; in genere, invece, preferiscono firmare assegni per importi ridicoli, se proprio devono farlo (di norma, un buon produttore preferisce non pagare affatto, a Hollywood come a Londra o a Roma).

Dal che ne deriva che, anche quando si riesce finalmente a superare l’enorme ostacolo costituito dal trovare il finanziamento per un film, il problema del non spendere troppo rimane per tutta la durata della lavorazione: se infatti la soluzione di un certo problema tecnico (diciamo magari la creazione di un effetto speciale) costa trentamila dollari, mentre nel preventivo ne sono stati calcolati solo cinquemila, allora potete stare certi che i venticinquemila dollari mancanti non salteranno fuori da nessuna parte e quindi il regista sarà costretto a trovare una soluzione che sia comunque soddisfacente, ma che non costi soldi di più dei cinquemila dollari preventivati, altrimenti tutta la scena finirà semplicemente per venire “tagliata” (cioè eliminata).

Dal che ne deriva che, anche quando si riesce finalmente a superare l’enorme ostacolo costituito dal trovare il finanziamento per un film, il problema del non spendere troppo rimane per tutta la durata della lavorazione: se infatti la soluzione di un certo problema tecnico (diciamo magari la creazione di un effetto speciale) costa trentamila dollari, mentre nel preventivo ne sono stati calcolati solo cinquemila, allora potete stare certi che i venticinquemila dollari mancanti non salteranno fuori da nessuna parte e quindi il regista sarà costretto a trovare una soluzione che sia comunque soddisfacente, ma che non costi soldi di più dei cinquemila dollari preventivati, altrimenti tutta la scena finirà semplicemente per venire “tagliata” (cioè eliminata).

Preciso tutto questo perché so che moltissima gente che non ha la minima idea di come vanno in realtà le cose nel cinema è ancora oggi convinta che, quando si fa un film di fantascienza, ci siano dollari a fiumi per tutti. Con l’esperienza che mi sono fatto, posso invece rispondervi:

“No! Un preventivo non lo permetterebbe mai!”

Il secondo maggiore ostacolo che impedisce a Hollywood di realizzare molti buoni film di fantascienza è la tipica mentalità di certi cinematografari, i quali si segnalano solo per la loro noncuranza e indifferenza verso tutti i minimi possibili della logica e della plausibilità scientifica. Ora, all’ignoranza si potrebbe anche rimediare, quando uno ti chiede: “Ma come fanno a funzionare i reattori di un razzo nello spazio, se lassù l’aria non c’è?“, è sempre possibile spiegarglielo. Ma quando invece esordiscono dicendo: “Possiamo fregarcene e fare come vogliamo, tanto chi c’è stato finora lassù che potrebbe dimostrare il contrario?“, allora qualunque discussione viene automaticamente a cadere, perché con questo tipo di persone non è neppure possibile parlare.

Il secondo maggiore ostacolo che impedisce a Hollywood di realizzare molti buoni film di fantascienza è la tipica mentalità di certi cinematografari, i quali si segnalano solo per la loro noncuranza e indifferenza verso tutti i minimi possibili della logica e della plausibilità scientifica. Ora, all’ignoranza si potrebbe anche rimediare, quando uno ti chiede: “Ma come fanno a funzionare i reattori di un razzo nello spazio, se lassù l’aria non c’è?“, è sempre possibile spiegarglielo. Ma quando invece esordiscono dicendo: “Possiamo fregarcene e fare come vogliamo, tanto chi c’è stato finora lassù che potrebbe dimostrare il contrario?“, allora qualunque discussione viene automaticamente a cadere, perché con questo tipo di persone non è neppure possibile parlare.

Noi, per realizzare Destination Moon, abbiamo avuto un po’ tutti questi problemi.

Il merito principale del fatto che il film alla fine non sia diventato una specie di folle fumetto carnevalesco lo si deve quasi esclusivamente al senno e al buon gusto del regista, Irving Pichel, che, pur non essendo uno scienziato, è però una persona intelligente e logica. Pichel ha sempre preso per buono quello che gli dicevamo io e Chesley Bonestell e ha fatto di tutto affinché quello che appariva sullo schermo fosse sempre il più accurato possibile, nei limiti delle nostre possibilità e dei preventivi.

Per tutto il periodo della lavorazione del film, l’intera troupe, e cioè gli attori, i macchinisti, gli elettricisti, gli operatori e i vari segretari, sono diventati entusiasti dell’idea di realizzare una pellicola che fosse al tempo stesso piacevole e commerciale, ma anche e soprattutto scientificamente accurata come un documentario. Dozzine di loro si sono messi a leggere di propria iniziativa libri come Rockets and Space di Willy Ley, mentre il volume La conquista dello spazio di Bonestell & Ley, che è stato edito proprio mentre effettuavamo le riprese, è diventato subito un best-seller tra i membri della troupe. Nelle pause tra una ripresa e l’altra, si accendevano lunghe discussioni teoriche sulla possibilità o meno di futuri voli spaziali come quello descritto nel film.

Per tutto il periodo della lavorazione del film, l’intera troupe, e cioè gli attori, i macchinisti, gli elettricisti, gli operatori e i vari segretari, sono diventati entusiasti dell’idea di realizzare una pellicola che fosse al tempo stesso piacevole e commerciale, ma anche e soprattutto scientificamente accurata come un documentario. Dozzine di loro si sono messi a leggere di propria iniziativa libri come Rockets and Space di Willy Ley, mentre il volume La conquista dello spazio di Bonestell & Ley, che è stato edito proprio mentre effettuavamo le riprese, è diventato subito un best-seller tra i membri della troupe. Nelle pause tra una ripresa e l’altra, si accendevano lunghe discussioni teoriche sulla possibilità o meno di futuri voli spaziali come quello descritto nel film.

Man mano che andavamo avanti con le riprese, siamo stati sommersi da un gran numero di visitatori che lavoravano nei vari settori della più moderna tecnologia: esperti di missilistica, astronomi, ingegneri balistici, ingegneri aeronautici. La casa di produzione, accorgendosi che il nostro lavoro veniva preso tanto sul serio da gente che effettivamente se ne intendeva, si è allora convinta a sua volta dell’opportunità di restare aderenti alla realtà e se ne è fatta quasi un punto di orgoglio, pungolandoci affinché non commettessimo mai un errore o una inesattezza scientifica. E’ stato così che non abbiamo più dovuto sentire frasi tipo: “Ma tanto che differenza fa?“.

Il che ci porta al terzo problema, le difficoltà tecniche che si presentano nella lavorazione di un film ambientato nello spazio.

La maniera migliore per riprendere una scena convincente con un’astronave in volo sarebbe quella di raffastellare qualche centinaio di milioni di dollari, mettere insieme i migliori scienziati e ingegneri, del calibro di quelli che hanno lavorato alla bomba atomica, utilizzare gli impianti della General Electric, la base di White Sands, la Douglas Aircraft, e costruire realmente un’astronave.

E poi riprendere quello che succede quando la si fa volare.

Noi abbiamo dovuto invece usare ovviamente un altro metodo, il che significa che ogni scena, eccezion fatta per le sequenze precedenti al decollo, doveva venir realizzata per mezzo degli effetti speciali o con dei trucchi fotografici, in un mare di problemi tecnici senza precedenti, la cui soluzione è costata sempre tanto cara da far venire in continuazione l’ulcera agli organizzatori.

Noi abbiamo dovuto invece usare ovviamente un altro metodo, il che significa che ogni scena, eccezion fatta per le sequenze precedenti al decollo, doveva venir realizzata per mezzo degli effetti speciali o con dei trucchi fotografici, in un mare di problemi tecnici senza precedenti, la cui soluzione è costata sempre tanto cara da far venire in continuazione l’ulcera agli organizzatori.

In un film qualunque, infatti, ci possono essere al massimo un paio di scene con gli effetti speciali, mentre invece la nostra pellicola era tutta basata sui trucchi, la maggior parte dei quali mai tentati in precedenza.

Se non conoscete ancora il film di cui vi sto parlando, allora vi consiglio adesso di non continuare a leggere, almeno finché non l’avrete visto, altrimenti vi divertirete di meno sapendo già come sono stati realizzati in realtà certi effetti. Ma se già l’avete visto, vi svelo qui alcuni segreti.

Per prima cosa, dobbiamo precisare che, nella realtà, la Luna è priva di aria, ha solo un sesto della gravità terrestre ed è letteralmente inondata da una fortissima luce solare, mentre il suo cielo è nero e in esso le stelle rifulgono in modo particolare perché non ci sono le nuvole o lo smog ad appannarle. E’ un mondo deserto e silenzioso, remoto e costellato di aspre e imponenti montagne.

Un teatro di posa, invece, è in genere alto al massimo una decina di metri e lungo non più di una cinquantina, La gravità è quella normale della Terra e il posto è pure pieno di fumo, per via del bruciare dei “carboni” (così chiamano i particolari alimentatori dei “bruti”, i più potenti riflettori che esistono), e della polvere che immancabilmente si accumula un po’ dovunque (un teatro di posa è una specie di grande hangar o magazzino, che di certo non sono noti al mondo per lo loro pulizia), per non parlare poi dell’oltre un centinaio di tecnici che vi si affollano sempre quando si gira un film.

Un teatro di posa, invece, è in genere alto al massimo una decina di metri e lungo non più di una cinquantina, La gravità è quella normale della Terra e il posto è pure pieno di fumo, per via del bruciare dei “carboni” (così chiamano i particolari alimentatori dei “bruti”, i più potenti riflettori che esistono), e della polvere che immancabilmente si accumula un po’ dovunque (un teatro di posa è una specie di grande hangar o magazzino, che di certo non sono noti al mondo per lo loro pulizia), per non parlare poi dell’oltre un centinaio di tecnici che vi si affollano sempre quando si gira un film.

Ora, il problema era più o meno questo: come far sì che un teatro di posa tipo quello appena descritto sembrasse invece… la Luna! Non solo, ma in questo teatro di posa dovevamo anche riprendere degli uomini appena scesi da un razzo e intenti a esplorare la sterminata immensità deserta del nostro satellite, muovendosi tra l’altro in condizioni di gravità molto inferiore. Il tutto poi andava anche fotografato a colori, in Technicolor, il che non vuole dire altro se non un’enorme massa di problemi in più, non ultimo dei quali il fatto che il notevole calore prodotto dagli innumerevoli riflettori avrebbe rischiato di far bollire vivi i poveri attori dentro le loro pesantissime tute spaziali!

Di fronte a un problema come quello che vi ho appena proposto, io sono sicuro che la risposta di chiunque sarà che non è possibile risolverlo e che è meglio rinunciare all’idea di girare in teatro.

Ci potrebbe essere in effetti una specie di soluzione alternativa, che consisterebbe cioè nell’andare a girare le scene in esterni, scegliendo una zona desertica particolarmente adatta, togliendovi ogni minima traccia di vegetazione e di presenza umana cercando così di farla passare per la Luna (alcuni l’hanno fatto).

Ci potrebbe essere in effetti una specie di soluzione alternativa, che consisterebbe cioè nell’andare a girare le scene in esterni, scegliendo una zona desertica particolarmente adatta, togliendovi ogni minima traccia di vegetazione e di presenza umana cercando così di farla passare per la Luna (alcuni l’hanno fatto).

Ma… un momento: come si fa a ottenere il cielo sempre nero e pieno di stelle? Bè, lo si potrebbe “creare”, usando gli effetti speciali. Ma no, non è possibile: il blu del cielo, una volta che è impresso sull’emulsione della pellicola in Technicolor, non si può più eliminare (nel bianco/nero lo si può fare, ma non con il colore).

(Ricordiamoci che Robert A. Heinlein scrive quest’articolo nel 1950, quando effettivamente tutto ciò era tecnicamente inattuabile. Adesso invece, e da diversi anni, è possibile anche cambiare il colore dei cieli, come è stato dimostrato da film tipo S.O.S. Naufragio nello spazio o L’ultima odissea).

E così ecco che si ritorna obbligatoriamente a pensare a come si può realizzare questa scena girandola in un teatro di posa, per forza di cose.

E allora vediamo: dunque, serve un’aria limpida per ottenere un’illusione di vuoto assoluto? Bene: quindi, da questo momento in teatro è vietato fumare e comunque, visto che malgrado tutto ciò non basta, allora faremo anche tenere sempre accesi i potentissimi aspiratori dell’aria condizionata. In più, visto che nemmeno questo basta ancora, terremo sempre aperte le porte del teatro stesso, in maniera che vi fluisca in continuazione aria fresca e pura: certo quest’ultima decisione comporta il fatto che, dall’esterno, entreranno nel teatro anche dei suoni e dei rumori non certo di casa sulla Luna. Ma a questi si può rimediare: basta doppiare in seguito tutto il film (sì, è chiaro che questa è una spesa aggiunta e imprevista, e quindi i costi salgono oltre il preventivo, ma qualcuno cercherà di tenere a freno il produttore e gli asciugherà le lagrime mentre piange…).

Poi c’è il problema della bassa gravità e dei lunghi salti che i personaggi sono perciò in grado di fare. Bene, li appenderemo a dei fili o ai cavi. Solo, avete mai provato a sospendere per aria con un solo cavo una persona dentro una tuta spaziale? Non funziona assolutamente. Quindi, si dovranno infilare diversi cavi in vari punti della tuta: d’accordo. Però a questo punto si scopre che, se lo si fa, succede più o meno quello che accade a una gomma di automobile quando la si buca con un chiodo: si sgonfia.

Poi c’è il problema della bassa gravità e dei lunghi salti che i personaggi sono perciò in grado di fare. Bene, li appenderemo a dei fili o ai cavi. Solo, avete mai provato a sospendere per aria con un solo cavo una persona dentro una tuta spaziale? Non funziona assolutamente. Quindi, si dovranno infilare diversi cavi in vari punti della tuta: d’accordo. Però a questo punto si scopre che, se lo si fa, succede più o meno quello che accade a una gomma di automobile quando la si buca con un chiodo: si sgonfia.

Le tute spaziali infatti dovrebbero essere pressurizzate e quindi non possono venire attraversate da dei cavi. Ma anche a questo si rimedia: il caratteristico “rigonfiamento” di ogni tuta sarà ricreato, almeno durante queste particolarissime scene, non già da una normale pressurizzazione della stessa, bensì da delle apposite “imbottiture” (degli speciali cuscinetti di lana) sapientemente piazzate nei posti giusti affinché nessuno possa accorgersi della differenza.

Tutto a posto, dunque, almeno in teoria, perché poi bisognava ancora verificare se, in pratica, l’espediente avrebbe funzionato, se le tute così imbottite di lana avrebbero fatto le grinze nello stesso modo di quelle autentiche a pressurizzazione, se davvero i cavi non si sarebbero mai visti, se… ma se le tute non erano realmente pressurizzate, come avremmo fatto a mostrare i personaggi mentre le infilavano?

Un mare di “ma” e di “se”. A questo punto io, che speravo di poter usare sul set delle vere e proprie tute con tanto di pressurizzazione effettivamente funzionante (non solo, ma l’aria delle bombole sarebbe servita a rinfrescare gli attori proteggendoli dall’enorme calore sprigionato dal grande numero di riflettori impiegati per illuminarli), non ho potuto far altro che mettermi a piangere in un angolo. Tutti i miei sogni crollavano. E poi, ce l’avrebbero fatta gli attori a resistere tanto a lungo sotto tutta quella luce dentro delle tute pesantissime e imbottite per di più di lana spessa, per il tempo necessario per effettuare le riprese, il che equivaleva più o meno a mezzogiorno esatto di un caldissimo giorno d’estate, vestiti di una pelliccia e con un secchio capovolto sulla testa…?

Un mare di “ma” e di “se”. A questo punto io, che speravo di poter usare sul set delle vere e proprie tute con tanto di pressurizzazione effettivamente funzionante (non solo, ma l’aria delle bombole sarebbe servita a rinfrescare gli attori proteggendoli dall’enorme calore sprigionato dal grande numero di riflettori impiegati per illuminarli), non ho potuto far altro che mettermi a piangere in un angolo. Tutti i miei sogni crollavano. E poi, ce l’avrebbero fatta gli attori a resistere tanto a lungo sotto tutta quella luce dentro delle tute pesantissime e imbottite per di più di lana spessa, per il tempo necessario per effettuare le riprese, il che equivaleva più o meno a mezzogiorno esatto di un caldissimo giorno d’estate, vestiti di una pelliccia e con un secchio capovolto sulla testa…?

Ma gli attori sono gente dura e decisa. Ce la fecero.

Per ovviare all’inconveniente di dover presentare delle tute un po’ “imbottite” ai fianchi e alle spalle (dove sarebbero stati attaccati i cavi per le scene di volo nello spazio), aggiungemmo una scena apposita alla sceneggiatura in cui i protagonisti spiegavano come le tute fossero divise in due parti: una esterna fatta per il riscaldamento e l’altra, quella interna e più leggera, per la pressurizzazione. Così l’attendibilità scientifica veniva salvata, con mia grande soddisfazione, del resto, anche i palombari quando effettuano delle immersioni particolarmente profonde, indossano spesso delle specie di calzamaglie fatte apposta per riscaldarli sotto le tute a pressione vere e proprie, specialmente quelli che lavorano intorno ai banchi coralliferi; è più o meno lo stesso rapporto che esiste tra un copertone d’automobile e la sua camera d’aria: la parte esterna protegge dai colpi violenti mentre quella interna mantiene la pressione. E’ una buona soluzione e così noi abbiamo offerto questo nuovo tipo di doppia tuta pressurizzata in Destinazione Luna, senza vergognarcene; anzi, ai primi uomini che si troveranno a camminare veramente sulla ruvida superficie lunare tra le sue cime aguzze, io consiglierei di proteggersi da ogni sorpresa nello stesso modo. (E, in effetti così fu fatto perché, nella realtà, le tute degli astronauti sono composte da diversi strati…).

Così noi non incontrammo più problemi e potemmo usare le tute “imbottite” per le scene con i cavi, usando invece quelle vere a pressione nelle altre situazioni. Provate voi a scoprire, vedendo il film, dove e quando le cambiavamo. Io, che pure ho visto girare le scene, non mi sono mai accorto di nessuna differenza.

Così noi non incontrammo più problemi e potemmo usare le tute “imbottite” per le scene con i cavi, usando invece quelle vere a pressione nelle altre situazioni. Provate voi a scoprire, vedendo il film, dove e quando le cambiavamo. Io, che pure ho visto girare le scene, non mi sono mai accorto di nessuna differenza.

Ma a quel punto dovevamo affrontare un nuovo problema. Dunque, per il paesaggio lunare che avevamo deciso di ricostruire nel teatro di posa, io avevo scelto di usare il cratere di Aristarco. Ma a Chesley Bonestell quel particolare cratere non piaceva, perché gli sembrava che non avesse la forma che ci serviva, né la giusta altezza alle pareti, né un’appropriata distanza dell’orizzonte e, siccome indubbiamente Bonestell ne sa molto più di me su come è effettivamente la Luna, io gli lasciai carta bianca nel decidere. Lui si mise all’opera per trovare un’altra soluzione e finalmente trovò il cratere che più gli piaceva: quello di Harpalus, in un’estrema regione settentrionale della Luna, sulla faccia visibile della Terra. L’estrema latitudine era indispensabile perché la Terra fosse sempre chiaramente scorgibile in basso sull’orizzonte, in maniera che la macchina da presa potesse inquadrarla quasi sempre includendo al tempo stesso anche il paesaggio circostante (e senza alzarsi troppo, altrimenti la nostra Luna di cartapesta sarebbe finita e si sarebbero visti i ponti dei riflettori e il soffitto del teatro di posa…). La latitudine a nord venne scelta perché in questo modo la Terra sarebbe stata visibile nella sua posizione più tipica e convenzionale, come la si vede sempre raffigurata nei mappamondi delle scuole.

Fatta questa scelta, Bonestell costruì un modello del cratere sul tavolo della sua sala da pranzo, utilizzando del compensato, della plastilina, della carta velina, un po’ di vernice e qualsiasi altra cosa che gli potesse capitare tra le mani. Poi ha scattato una fotografia stenoscopica mettendosi in alto a perpendicolo sul centro del cratere. E dopo… be’, lasciate che vi elenchi tutti i vari passaggi nell’ordine esatto in cui si sono svolti. Allora:

Fatta questa scelta, Bonestell costruì un modello del cratere sul tavolo della sua sala da pranzo, utilizzando del compensato, della plastilina, della carta velina, un po’ di vernice e qualsiasi altra cosa che gli potesse capitare tra le mani. Poi ha scattato una fotografia stenoscopica mettendosi in alto a perpendicolo sul centro del cratere. E dopo… be’, lasciate che vi elenchi tutti i vari passaggi nell’ordine esatto in cui si sono svolti. Allora:

1) – Una foto del cratere scattata dall’osservatorio di Monte Wilson.

2) – Il modellino del cratere costruito da Bonestell sulla base della foto.

3) – Una foto panoramica stenoscopica di quest’ultimo.

4) – Un forte ingrandimento della stessa.

5) – Un dipinto a olio di Bonestell, preciso in ogni minuscolo dettaglio, lungo circa sei metri e alto una settantina di centimetri, in cui la prospettiva del cratere viene modificata come se fosse adesso visto da trentacinque metri di altezza attraverso il portello aperto di un razzo fermo sulla superficie lunare.

6) – Una fotografia, alta una novantina di centimetri, di questo dipinto.

7) – Un bozzetto scenografico, alto più o meno un metro e mezzo, tutto dipinto come nella fotografia e con gli stessi colori di Bonestell, ma con la prospettiva di nuovo geometricamente cambiata, come se adesso il paesaggio fosse visto da una persona in piedi sulla superficie della Luna.

8) – Il fondale di scena, alto oltre sei metri, che circonda l’intero perimetro del teatro di posa, che riproduce ingrandendolo il bozzetto, ma con tutte le prospettive distorte per riuscire a rendere ugualmente l’idea dell’orizzonte sterminato pur trovandosi in un ambiente rettangolare.

9) – Il “suolo lunare” costruito e appositamente deposto sul pavimento del teatro in modo da fondersi bene con la prospettiva falsata del fondale.

10) – Un secondo fondale di velluto nero per inserite le “stelle”.

Il risultato di tutta quest’incredibile serie di passaggi rimane comunque un vero e proprio quadro di Chesley Bonestell perché, in effetti, lo è veramente, così come un affresco di Michelangelo è sempre opera del maestro anche se una dozzina di allievi gli hanno preparato i pennelli.

Ogni singolo elemento che compare nel film è passato attraverso un processo simile a quello che ho appena citato. Io sono rimasto sbalordito nel vedere con quanta accuratezza gli scenografi Ernest Fegte e Jerry Pycha hanno controllato l’attendibilità di ogni oggetto prima di autorizzarne la definitiva costruzione. Prendete per esempio la cabina di comando della nave spaziale; quest’ultima aveva la forma di un cono tronco e si immaginava che fosse posta in prossimità della punta dell’astronave Luna.

Ogni singolo elemento che compare nel film è passato attraverso un processo simile a quello che ho appena citato. Io sono rimasto sbalordito nel vedere con quanta accuratezza gli scenografi Ernest Fegte e Jerry Pycha hanno controllato l’attendibilità di ogni oggetto prima di autorizzarne la definitiva costruzione. Prendete per esempio la cabina di comando della nave spaziale; quest’ultima aveva la forma di un cono tronco e si immaginava che fosse posta in prossimità della punta dell’astronave Luna.

Doveva essere costituita da quattro cuccette anti accelerazione, da strumenti e da quadri di controllo di vario tipo, da un sedile da pilota di aereo con gli apparecchi di controllo per l’atterraggio, da schermi radar, alcuni oblò e un portello che si apriva sulla camera di decompressione: il set che ne risultava sarebbe stato terribilmente stretto e complicato, anche se i tecnici e le maestranze non ci avrebbero fatto il minimo caso poiché per loro un ambiente vale l’altro; è sempre e soltanto il posto di lavoro.

Per complicare ancora di più le cose, in certe scene gli attori dovevano recitare lì dentro appesi a testa in giù o a mezz’aria, oppure mentre camminavano su una parete della cabina. Aggiungiamo che questo set doveva essere completamente chiuso, stretto quanto la cabina di un ascensore, e in più doveva contenere la macchina da presa sonora della Technicolor che è incredibilmente ingombrante.

Io feci alcuni schizzi approssimativi di come doveva essere questa cabina.

Chesley Bonestell li trasformò in disegni completi e omogenei, arricchendoli di tutte le sue vastissime conoscenze di astronautica. Il reparto scenografico costruì un modellino in miniatura di questo set per farlo controllare ed esaminare dal regista e dall’operatore; fu quest’ultimo a dire che potevamo buttarlo via. Quell’ambiente non andava bene; gli attori non avevano spazio per muoversi e, se ci stavano loro non c’era più posto per la macchina da presa: di conseguenza, se diventava impossibile fare le riprese, era inutile costruire il set, visto che non sarebbe servito a niente. In effetti, a essere sincero, in quella prima cabina anche un mostro arturiano con gli occhi da insetto e un campo visivo di almeno 360 gradi si sarebbe trovato a disagio nel tenere d’occhio tutti…

Chesley Bonestell li trasformò in disegni completi e omogenei, arricchendoli di tutte le sue vastissime conoscenze di astronautica. Il reparto scenografico costruì un modellino in miniatura di questo set per farlo controllare ed esaminare dal regista e dall’operatore; fu quest’ultimo a dire che potevamo buttarlo via. Quell’ambiente non andava bene; gli attori non avevano spazio per muoversi e, se ci stavano loro non c’era più posto per la macchina da presa: di conseguenza, se diventava impossibile fare le riprese, era inutile costruire il set, visto che non sarebbe servito a niente. In effetti, a essere sincero, in quella prima cabina anche un mostro arturiano con gli occhi da insetto e un campo visivo di almeno 360 gradi si sarebbe trovato a disagio nel tenere d’occhio tutti…

Allora il reparto scenografico costruì un secondo modellino che conciliasse le esigenze delle riprese con la logica scientifica.

A quel punto fui io a bocciare la nuova proposta. Giurai che me ne sarei andato subito se solo avessero osato costruire davvero una sala comandi come quella, che sarebbe stata giudicata audace e incredibile persino in un fumetto alla Flash Gordon.

E così venne costruito un terzo modellino.

E poi un quarto.

Alla fine, ci trovammo tutti d’accordo sull’ultimo, con piena soddisfazione reciproca. Il risultato, come si vede sullo schermo, è una cabina di comando che potrebbe benissimo venire usata un giorno anche nell’astronave che per prima tenterà di andare davvero sulla Luna, se teniamo conto che noi l’abbiamo studiata per un equipaggio di quattro uomini.

Alla fine, ci trovammo tutti d’accordo sull’ultimo, con piena soddisfazione reciproca. Il risultato, come si vede sullo schermo, è una cabina di comando che potrebbe benissimo venire usata un giorno anche nell’astronave che per prima tenterà di andare davvero sulla Luna, se teniamo conto che noi l’abbiamo studiata per un equipaggio di quattro uomini.

Abbiamo eseguito infatti un vero e proprio lavoro di progettazione estremamente razionale e funzionale, che potrebbe benissimo venire applicato anche nella realtà.

Con in più, però, il particolare pregio che il nostro ambiente va anche benissimo se lo si vuole usare come set per un film.

Uno scrittore (ma intendo un romanziere e non uno sceneggiatore) non si fa prendere mai da problemi di questo tipo.

Può anche descrivere una terribile scena drammatica ambientata tutta all’interno di una botte lanciata giù per le cascate del Niagara oppure per l’atrio della Stazione Centrale di New York. L’occhio della sua mente creativa può spaziare infatti in qualsiasi direzione, a qualsiasi distanza senza la minima preoccupazione di come o quando arrivarci.

Uno scrittore può persino smettere di raccontare la storia a un certo punto per fare una disgressione e soffermarsi a spiegare tutto quello che potrebbe non essere ancora chiaro per il lettore. Ma, quando si crea un film, nel cinema la macchina da presa deve vedere quello che sta succedendo e deve inquadrarlo e riprenderlo pure in modo tale che poi il pubblico in sala non si accorga nemmeno che tutto sta avvenendo appunto per tramite di una cinepresa, altrimenti l’intera illusione verrebbe a cadere. La macchina da presa deve poter inquadrare (e per farlo deve averlo lì, davanti a sé) tutto ciò che è necessario mostrare per far capire allo spettatore quello che sta accadendo, e in più può farlo da una sola angolazione perché l’immagine che vediamo sullo schermo è unica, e inoltre non deve muoversi in avanti o all’indietro troppo bruscamente per non crearci una sensazione di disagio: gli “stacchi” (cioè i passaggi tra una scena e la successiva) devono essere dolci e aggraziati, in maniera che si mantenga un’impressione di fluidità generale e gli attori, passando da un’inquadratura a quella successiva (spesso riprese con intervalli di ore, quando addirittura non di giorni, tra di loro) devono sapere sempre esattamente ripetere o adeguarsi a tutto quello che hanno fatto in precedenza.

Uno scrittore può persino smettere di raccontare la storia a un certo punto per fare una disgressione e soffermarsi a spiegare tutto quello che potrebbe non essere ancora chiaro per il lettore. Ma, quando si crea un film, nel cinema la macchina da presa deve vedere quello che sta succedendo e deve inquadrarlo e riprenderlo pure in modo tale che poi il pubblico in sala non si accorga nemmeno che tutto sta avvenendo appunto per tramite di una cinepresa, altrimenti l’intera illusione verrebbe a cadere. La macchina da presa deve poter inquadrare (e per farlo deve averlo lì, davanti a sé) tutto ciò che è necessario mostrare per far capire allo spettatore quello che sta accadendo, e in più può farlo da una sola angolazione perché l’immagine che vediamo sullo schermo è unica, e inoltre non deve muoversi in avanti o all’indietro troppo bruscamente per non crearci una sensazione di disagio: gli “stacchi” (cioè i passaggi tra una scena e la successiva) devono essere dolci e aggraziati, in maniera che si mantenga un’impressione di fluidità generale e gli attori, passando da un’inquadratura a quella successiva (spesso riprese con intervalli di ore, quando addirittura non di giorni, tra di loro) devono sapere sempre esattamente ripetere o adeguarsi a tutto quello che hanno fatto in precedenza.

Tutti questi non certo piccoli o indifferenti problemi sono sempre presenti nelle riprese cinematografiche, e si sono fatti sentire in modo particolare nelle scene del nostro film ambientate appunto nella cabina di comando. Risolverli ha costituito un autentico tour de force e il direttore della fotografia, Lionel Lindon, è invecchiato prematuramente di parecchi anni prima che noi si potesse finalmente uscire da quella specie di Vergine di Norimberga elettronica.

In aggiunta al fatto di dover sistemare l’ambiente interno in modo che tutto potesse venir ripreso con facilità, era anche necessario spostare ogni volta la cinepresa nell’angolazione scelta per le diverse inquadrature: il tutto in uno spazio incredibilmente ristretto.

Per poterci riuscire, gli scenografi hanno allora costruito (come si usa spesso al cinema) la cabina con alcuni pannelli movibili, che in gergo vengono definiti “liberi”, nel senso che, quando la cinepresa non inquadrava la sezione in cui questi si trovavano, li si poteva togliere spalancando così almeno una parte dell’ambiente, dove la cinepresa e le maestranze potevano trovare posto un po’ più comodamente. L’intera cabina è stata costruita come una specie di rompicapo scomponibile in ogni modo, per permetterci un lavoro più agevole. Per poterlo fare, però, è stato necessario fabbricarla tutta in acciaio, invece del solito legno e compensato che si usa in cinema. Ne è risultato che la cabina di comando era in realtà molto più pesante e resistente di quanto sarebbe stata in una nave spaziale autentica. E così i costi salirono ulteriormente oltre quanto era stato preventivato.

Per poterci riuscire, gli scenografi hanno allora costruito (come si usa spesso al cinema) la cabina con alcuni pannelli movibili, che in gergo vengono definiti “liberi”, nel senso che, quando la cinepresa non inquadrava la sezione in cui questi si trovavano, li si poteva togliere spalancando così almeno una parte dell’ambiente, dove la cinepresa e le maestranze potevano trovare posto un po’ più comodamente. L’intera cabina è stata costruita come una specie di rompicapo scomponibile in ogni modo, per permetterci un lavoro più agevole. Per poterlo fare, però, è stato necessario fabbricarla tutta in acciaio, invece del solito legno e compensato che si usa in cinema. Ne è risultato che la cabina di comando era in realtà molto più pesante e resistente di quanto sarebbe stata in una nave spaziale autentica. E così i costi salirono ulteriormente oltre quanto era stato preventivato.

Anche con questo set scomponibile ci voleva comunque molto, molto più tempo del normale per spostare la cinepresa e i riflettori da un’angolazione all’altra, perché ogni volta i pannelli dovevano venire riavvitati e svitati, mentre i pesanti riflettori erano smontati da un posto per essere rimontati in un altro e così i costi andavano sempre di più alle stelle.

Se voi poteste infatti rendervi conto che quello che succede in un teatro di posa durante le riprese di un film viene a costare più o meno un milione di lire all’ora, e se ripensate a quella scena del film finito in cui il pilota abbassa la testa per guardare alcuni strumenti e al che la cinepresa li inquadra per farvi capire di che cosa sta parlando, allora capirete l’incredibile quantità di tempo e di soldi che sono state necessarie per realizzare queste due semplicissime inquadrature: moltiplicatele per seicento o mille, tante quante sono le diverse immagini di cui è composto l’intero film, e avrete così ben chiaro in mente il quadro di quanta fatica e denaro costi la realizzazione di un lungometraggio di questo tipo.

Se voi poteste infatti rendervi conto che quello che succede in un teatro di posa durante le riprese di un film viene a costare più o meno un milione di lire all’ora, e se ripensate a quella scena del film finito in cui il pilota abbassa la testa per guardare alcuni strumenti e al che la cinepresa li inquadra per farvi capire di che cosa sta parlando, allora capirete l’incredibile quantità di tempo e di soldi che sono state necessarie per realizzare queste due semplicissime inquadrature: moltiplicatele per seicento o mille, tante quante sono le diverse immagini di cui è composto l’intero film, e avrete così ben chiaro in mente il quadro di quanta fatica e denaro costi la realizzazione di un lungometraggio di questo tipo.

Ciò vi aiuterà anche a capire perché nelle sale cinematografiche fermano la proiezione a metà del film per vendere i pop-corn e le coca-cola (anche questo serve per pareggiare i bilanci) o perché i film di fantascienza di alto livello non si fanno certo tutti i giorni. Il rendere credibile e bella sullo schermo la fantascienza costa infatti terribilmente caro.

E i costi e i guai con la cabina di comando non finivano certo lì. Come ogni lettore di fantascienza saprà, quando un’astronave ha spento i reattori di propulsione, ogni oggetto al suo interno si mette a galleggiare nell’aria, in caduta libera. Gli uomini volteggiano qua e là: il che per noi significava che si doveva farli volare usando i cavi anche in quel minuscolo sgabuzzino già fin troppo stretto. A un certo punto era necessario addirittura far vedere un uomo che si staccava volteggiando dalla sua cuccetta antiaccelerazione per dirigersi verso il centro della cabina.

Molto bene: svitiamo un pannello e ci facciamo passare i cavi. Ma qui sorge subito un problema: mentre su un’astronave nello spazio non esiste l’alto o il basso, nel teatro di prova n.3 di Las Palmes Avenue dove lavoravamo noi c’era ancora tutta la gravità terrestre e perciò i cavi di sospensione dovevano scendere dall’alto per sorreggere una persona, almeno stando a quanto detto da Newton. Solo che invece, per riuscire a far galleggiare un uomo in quella cabina così fatta, sarebbe stato necessario che i cavi facessero… angolo! E qui ci sarebbe riuscito solo un fachiro indiano capace di fare incredibili prodezze con una corda magica.

Molto bene: svitiamo un pannello e ci facciamo passare i cavi. Ma qui sorge subito un problema: mentre su un’astronave nello spazio non esiste l’alto o il basso, nel teatro di prova n.3 di Las Palmes Avenue dove lavoravamo noi c’era ancora tutta la gravità terrestre e perciò i cavi di sospensione dovevano scendere dall’alto per sorreggere una persona, almeno stando a quanto detto da Newton. Solo che invece, per riuscire a far galleggiare un uomo in quella cabina così fatta, sarebbe stato necessario che i cavi facessero… angolo! E qui ci sarebbe riuscito solo un fachiro indiano capace di fare incredibili prodezze con una corda magica.

Il tecnico degli effetti speciali meccanici, Lee Zavitz, aveva però creato per anni ogni sorta di trucchi “impossibili”. Per risolvere questo problema, rivoltò l’intero set, e cioè tonnellate su tonnellate di acciaio, su di un fianco per quell’apposita inquadratura e così fu in grado di far volteggiare gli attori nel vuoto con dei cavi che pendevano dall’alto, anche se allo spettatore sembrava invece che tutto fosse perfettamente orizzontale. Un giochetto da niente…

Tanto facile, in effetti, che per riuscire a realizzarlo il reparto scenografico dovette progettare delle sospensioni speciali che fossero in grado di sostenere l’intero peso del set per costruire poi lo stesso (che era in acciaio per le ragioni già spiegate) in sezioni separate in maniera che potessero poi venire rimontate nel teatro di posa (come una casa prefabbricata), perché questa costruzione, per quanto angusta all’interno, era comunque troppo grande per poter passare attraverso il portone di ingresso. Dovette anche venir progettato e costruito un macchinario speciale che ci permettesse di far girare su se stessa quell’incredibile costruzione così poco comoda e maneggevole.

Tanto facile, in effetti, che per riuscire a realizzarlo il reparto scenografico dovette progettare delle sospensioni speciali che fossero in grado di sostenere l’intero peso del set per costruire poi lo stesso (che era in acciaio per le ragioni già spiegate) in sezioni separate in maniera che potessero poi venire rimontate nel teatro di posa (come una casa prefabbricata), perché questa costruzione, per quanto angusta all’interno, era comunque troppo grande per poter passare attraverso il portone di ingresso. Dovette anche venir progettato e costruito un macchinario speciale che ci permettesse di far girare su se stessa quell’incredibile costruzione così poco comoda e maneggevole.

A Hollywood non si era mai visto niente di simile, la cui creazione però fece in modo che un uomo potesse staccarsi volando dalla sua cuccetta per mettersi a camminare sulle pareti della cabina di comando per provare le “scarpe magnetizzate”.

Questo impianto a doppie sospensioni, alto più o meno quanto un edificio di tre piani, conteneva la cabina di comando vera e proprio nalla sua parte superiore, e perciò i falegnami dovettero costruire tutta una serie di ponti e di impalcature intorno a esso per fare posto agli attori e ai tecnici, mentre la macchina da presa venne montata su una gru così alta, grande e costosa che persino Cecil B. De Mille si affrettò subito a venirla a vedere.

La stessa cinepresa dovette venire montata su una testata speciale prima di essere piazzata in cima alla gru, in modo che le fosse possibile roteare completamente su se stessa insieme con tutto il set, o nel senso contrario a esso, per alcuni trucchi sensazionali. Questo significava anche che non si poteva usare una cinepresa fornita di registrazione per la “presa diretta” degli attori e pertanto tutte queste scene dovevano venire sonorizzate e doppiate in seguito.

La stessa cinepresa dovette venire montata su una testata speciale prima di essere piazzata in cima alla gru, in modo che le fosse possibile roteare completamente su se stessa insieme con tutto il set, o nel senso contrario a esso, per alcuni trucchi sensazionali. Questo significava anche che non si poteva usare una cinepresa fornita di registrazione per la “presa diretta” degli attori e pertanto tutte queste scene dovevano venire sonorizzate e doppiate in seguito.

(Dite che importa, tanto è solo questione di soldi? Sì, certo: solo evitate di dirlo in presenza del produttore, che si sta già sentendo abbastanza male per conto suo…)

I trucchetti per la cabina di comando non erano ancora esauriti. In alcuni casi si trattava di accorgimenti abbastanza ovvi, come il dovere far muovere le lancette dei vari quadranti, fare accendere e spegnere le luci, attivare o disinserire gli schermi televisivi o quelli radar… tutte cose banali e noiose, ma talvolta difficili e complesse da seguire.

Per produrre l’illusione di un’astronave che decolla a gravità sei, non basta poi soltanto un po’ di rumore in colonna sonora tipo un rombo molto poderoso: l’effetto va visto anche sui volti degli uomini dell’equipaggio, che in quei momenti arrivano a pesare fino a cinquecento chili l’uno.

Lee Zavitz e la sua squadra di tecnici prepararono allora una serie di grosse camere d’aria gonfiate e le sistemarono in ciascuna delle cuccette antiaccelerazione. Quando i reattori vennero accesi, queste camere d’aria furono fatte sgonfiare di colpo e di conseguenza sembrò che gli attori stessero venendo “appiattiti” contro le loro cuccette.

Ma il peso di cinquecento chili comprime non solo il materasso ma anche l’uomo che vi giace sopra. Il truccatore fornì allora a ogni attore una sottile membrana di finta pelle che venne attaccata sul viso e che era collegata a un minuscolo tubicino nascosto dietro il collo che veniva gonfiato e sgonfiato da fuori campo per mezzo di una piccola pompetta, generando perciò l’impressione che fosse la terribile accelerazione a distorcere i lineamenti dei volti.

Parte di quello che vedete sullo schermo in questa scena è ovviamente tutta finzione mimica bene eseguita da dei bravi attori (Dick Wesson, Warner Anderson, Tom Powers, John Archer), ma il resto è opera del truccatore Robe Goldberg.

Parte di quello che vedete sullo schermo in questa scena è ovviamente tutta finzione mimica bene eseguita da dei bravi attori (Dick Wesson, Warner Anderson, Tom Powers, John Archer), ma il resto è opera del truccatore Robe Goldberg.

Durante la realizzazione delle scene del decollo, l’aria che usciva di colpo dalle camere d’aria per simulare lo schiacciarsi delle cuccette veniva prodotta per mezzo di complessi impianti elettrici e idraulici e, siccome produceva un terribile rumore simile al lamento di una mucca in amore, è stato poi necessario ridoppiare l’intera scena per eliminarlo dalla colonna sonora.

Lo stesso accadeva quando l’aria veniva reimmessa di colpo nelle camere sgonfie, con un effetto che serviva per far capire che i reattori avevano smesso di funzionare: per realizzare tutto questo, Zavitz ha dovuto creare un sistema elettrico e idraulico particolarissimo più complicato di quelli che si usano per dare la benzina nelle stazioni di servizio lungo le autostrade.

Tutti i set che abbiamo usato erano pieni di strani meccanismi ad aria compressa e a pistoni idraulici e a motori elettrici che servivano per fare funzionare i vari congegni che apparivano in ogni scena, come l’apertura dei portelli, la camera di decompressione, la discesa della scaletta automatica, il funzionamento del quadro generale dei comandi. Tutto questo è stato progettato ed eseguito da Lee Zavitz, l’uomo che realizzò anche il colossale incendio della città di Atlanta per il film Via col vento: quaranta acri di fuoco, centinaia di attori in scena e nemmeno un ustionato. Io l’ho visto in difficoltà una sola volta durante le riprese di Destination Moon, sia pure non per colpa sua.

Tutti i set che abbiamo usato erano pieni di strani meccanismi ad aria compressa e a pistoni idraulici e a motori elettrici che servivano per fare funzionare i vari congegni che apparivano in ogni scena, come l’apertura dei portelli, la camera di decompressione, la discesa della scaletta automatica, il funzionamento del quadro generale dei comandi. Tutto questo è stato progettato ed eseguito da Lee Zavitz, l’uomo che realizzò anche il colossale incendio della città di Atlanta per il film Via col vento: quaranta acri di fuoco, centinaia di attori in scena e nemmeno un ustionato. Io l’ho visto in difficoltà una sola volta durante le riprese di Destination Moon, sia pure non per colpa sua.

Stavamo preparando l’esplosione che doveva avvenire dal vero, nel deserto del Mojave, e quello che la macchina da presa inquadrava erano miglia e miglia di autentico paesaggio. Zavitz stava su una jeep proprio dietro alla cinepresa e da lì dava istruzioni ai suoi uomini per mezzo di un radiotelefono. Quando i tecnici stavano per fare avvenire l’esplosione, una valvola della radio pensò bene di guastarsi e così noi non ne fummo avvertiti: la cinepresa venne messa in azione e l’esplosione… avvenne lo stesso, senza che però ci fosse possibile immortalarla sulla pellicola!

Tutto il lavoro di un intero pomeriggio andò praticamente in fumo. Dovemmo ritornare lì il giorno successivo per rifare tutto da capo, dopo che la squadra degli effetti speciali aveva passato una notte insonne per ripreparare ogni cosa. Incidenti come questi spiegano perché chi lavora nel cinema rischia spesso di prendersi un’ulcera ma mai di morire di noia.

La maggiore difficoltà che abbiamo incontrato nelle scene spaziali è stata rappresentata dal problema di rendere in modo credibile le stelle come le si possono vedere da lassù. Come prima cosa, nessuno poteva dire come esse apparissero realmente una volta nello spazio, perché oggi (Heinlein scrive nel 1959) non si è del tutto sicuri se il loro continuo tremolio è determinato da un difetto della nostra vista o dalle condizioni atmosferiche della Terra.

La maggiore difficoltà che abbiamo incontrato nelle scene spaziali è stata rappresentata dal problema di rendere in modo credibile le stelle come le si possono vedere da lassù. Come prima cosa, nessuno poteva dire come esse apparissero realmente una volta nello spazio, perché oggi (Heinlein scrive nel 1959) non si è del tutto sicuri se il loro continuo tremolio è determinato da un difetto della nostra vista o dalle condizioni atmosferiche della Terra.

Ci sono varie teorie interessanti, pro e contro ciascuna di queste due soluzioni. E poi, come seconda cosa, l’occhio umano è comunque enormemente più sensibile alla luce che non l’attuale pellicola a colori; ogni luce, per poter impressionare l’emulsione e apparire quindi nel film, deve risultare molto più intensa di quanto potranno mai essere in realtà le stelle. Infine, come terza cosa, qualsiasi pellicola, sia che venga fatta passare attraverso la cinepresa della Technicolor o che la usino con le speciali attrezzature del telescopio di Monte Palomar, registra ogni minuscola sorgente luminosa come un piccolo cerchio di luce, con un diametro che varia a seconda dell’intensità della sorgente luminosa stessa.

Solo per questa ragione noi non siamo riusciti ad attenerci al più completo e rigoroso realismo, perché non esiste alcun modo per superare questi problemi tecnici sollevati dalle particolari reazioni dell’emulsione fotografica se sottoposta a determinate sollecitazioni.

Per cercare di creare comunque delle belle “stelle” abbiamo esaminato a lungo diverse soluzioni e alla fine abbiamo deciso di usare le lampadine dei fari d’automobile, che si possono survoltare e far diventare d’un bianco quasi incandescente, anche se questo significa doverne bruciare un po’: ma basta ricomprarle ogni volta. In più, ne esistono di vari tipi e dimensioni e di luminosità diverse, mentre la loro intensità è sempre tale da poter comunque impressionare una pellicola cinematografica normale. Per Destination Moon ne abbiamo usate quasi duemila, collegate a circa ventunmila metri di fili elettrici.

Malgrado ciò, dopo alcuni provini scoprimmo che queste lampade emanavano una specie di alone rossastro attorno al bianco centrale, conseguenza del fatto che la Technicolor usa tre pellicole diverse e separate per riprodurre i colori primari. Due di esse sono appaiate e unite sul piano focale, mentre l’emulsione sensibile al rosso è di pochissimo più lontana, della differenza che può derivare dallo spessore di un’emulsione: una frazione di millimetro, che in un film normale non provoca particolari problemi, ma che nel nostro caso creava quel grave difetto. Io sono rimasto molto sconcertato da questo fatto e non sapevo assolutamente come fare per risolverlo, ma non è stato fortunatamente lo stesso per il capo elettricista, che ha subito schermato ogni lampadina piazzandole davanti un foglio di “gelatina” (una speciale carta lucida completamente trasparente) verde che, quando siamo andati a controllare i nuovi provini in proiezione, ha fatto scomparire del tutto, quasi per magia, l’alone rossastro, dandoci finalmente le stelle bianche proprio come le volevamo.

Malgrado ciò, dopo alcuni provini scoprimmo che queste lampade emanavano una specie di alone rossastro attorno al bianco centrale, conseguenza del fatto che la Technicolor usa tre pellicole diverse e separate per riprodurre i colori primari. Due di esse sono appaiate e unite sul piano focale, mentre l’emulsione sensibile al rosso è di pochissimo più lontana, della differenza che può derivare dallo spessore di un’emulsione: una frazione di millimetro, che in un film normale non provoca particolari problemi, ma che nel nostro caso creava quel grave difetto. Io sono rimasto molto sconcertato da questo fatto e non sapevo assolutamente come fare per risolverlo, ma non è stato fortunatamente lo stesso per il capo elettricista, che ha subito schermato ogni lampadina piazzandole davanti un foglio di “gelatina” (una speciale carta lucida completamente trasparente) verde che, quando siamo andati a controllare i nuovi provini in proiezione, ha fatto scomparire del tutto, quasi per magia, l’alone rossastro, dandoci finalmente le stelle bianche proprio come le volevamo.

Questi fogli di “gelatina” però prendevano molto spesso fuoco per il calore delle lampade su cui erano appoggiati, tanto che dovevamo sostituirli ogni giorno durante la pausa per il pranzo o subito dopo la conclusione delle riprese.

L’illuminazione da dare al paesaggio lunare ha costituito un altro grosso problema. Come tutti ben sappiamo, la luce del sole sulla Luna è la più dura e cruda che esista, è violentissima e proviene tutta da un’unica direzione. Non esiste l’azzurro del cielo per stemperarla e creare le ombre. Perciò noi avevamo bisogno di ricreare nel teatro di posa una illuminazione artificiale che provenisse da un’unica fonte e che fosse forte come la luce del sole non schermato.

Non si era mai tentata in cinema un’illuminazione di quel tipo.

Io, durante la guerra, avevo lavorato a un progetto di ricerca che cercava di riprodurre la luce del sole e perciò vi posso dire con assoluta certezza che nessuno finora è mai stato in grado di riprodurre la vera luce del sole. La cosa più vicina a essa finora ottenuta è l’illuminazione ad arco, schermata con i vetri Pyrex, ma nel cinema i riflettori ad arco non sono affatto una novità e vengono usati correttamente, solo che anche il più potente di questi proiettori che si usa, definito in genere “bruto”, non è abbastanza forte da poter illuminare un intero teatro di posa con la stessa intensità che potrebbe avere la luce del sole, in quanto per ricreare la fredda luce solare che picchia sui paesaggi lunari sarebbe necessario sviluppare una potenza di almeno quindicimila watt a lampada, il che oggi non è possibile.

Io, durante la guerra, avevo lavorato a un progetto di ricerca che cercava di riprodurre la luce del sole e perciò vi posso dire con assoluta certezza che nessuno finora è mai stato in grado di riprodurre la vera luce del sole. La cosa più vicina a essa finora ottenuta è l’illuminazione ad arco, schermata con i vetri Pyrex, ma nel cinema i riflettori ad arco non sono affatto una novità e vengono usati correttamente, solo che anche il più potente di questi proiettori che si usa, definito in genere “bruto”, non è abbastanza forte da poter illuminare un intero teatro di posa con la stessa intensità che potrebbe avere la luce del sole, in quanto per ricreare la fredda luce solare che picchia sui paesaggi lunari sarebbe necessario sviluppare una potenza di almeno quindicimila watt a lampada, il che oggi non è possibile.

Indagammo su ogni diverso tipo di luce, ma ogni volta scoprimmo che non saremmo mai riusciti a illuminare l’intero teatro di posa come se fosse rischiarato dal sole nudo. In certi casi, scoprimmo che forse ce la potevamo anche fare, ma solo usando la luce monocromatica, che non è però compatibile con il sistema di ripresa della Technicolor.

Alla fine aggirammo questo problema usando un enorme numero di riflettori “bruti” messi tutti in fila e puntati nella stessa direzione, schermati in maniera da farli sembrare più o meno tutti nella medesima posizione, anche se non lo erano esattamente, per ovvi problemi di spazio. Eppure, malgrado che nel teatro ci fossero alla fine più proiettori di quanti avrebbero dovuto essercene per ragioni di sicurezza, c’erano ancora dei punti del nostro panorama lunare artificiale che non erano illuminati e pareggiati con gli altri. Per risolvere anche queste zone fummo costretti a sistemare dei riflettori da un’altra parte, incrociandoli con gli altri in maniera che non sembrasse che la loro luce veniva da una direzione diversa.

Alla fine aggirammo questo problema usando un enorme numero di riflettori “bruti” messi tutti in fila e puntati nella stessa direzione, schermati in maniera da farli sembrare più o meno tutti nella medesima posizione, anche se non lo erano esattamente, per ovvi problemi di spazio. Eppure, malgrado che nel teatro ci fossero alla fine più proiettori di quanti avrebbero dovuto essercene per ragioni di sicurezza, c’erano ancora dei punti del nostro panorama lunare artificiale che non erano illuminati e pareggiati con gli altri. Per risolvere anche queste zone fummo costretti a sistemare dei riflettori da un’altra parte, incrociandoli con gli altri in maniera che non sembrasse che la loro luce veniva da una direzione diversa.

La nostra superficie lunare aveva comunque delle zone d’ombra che ricevevano della luce in più, riflessa da quella che batteva sul pavimento e sulle pareti dei picchi. Forse ce n’era effettivamente un po’ troppa. Però ci siamo avvalsi del meglio che ci ha potuto fornire l’ingegneria contemporanea e la prossima volta saremo ben lieti di servirci dell’energia atomica per simulare meglio la luce del sole, che è fatta a sua volta di energia nucleare.

Simulare la luce del sole è stato più facile invece nelle scene con gli uomini in tuta all’esterno dell’astronave lanciata nello spazio, perché in quel caso non era necessario illuminare tutto un teatro, ma soltanto due o tre figure umane e una piccola sezione dello scafo. Una fila di “bruti” è stata più che sufficiente e non c’è stato bisogno di piazzare in simmetria dalla parte opposta altri riflettori supplementari; non c’era nemmeno un paesaggio all’intorno a crearci il problema dei riflessi.

Il risultato è stato un po’ spettrale: gli uomini erano illuminati come la Luna nella sua seconda fase, splendenti da un lato e del tutto al buio sull’altro, tanto che quasi non li si poteva distinguere dal nero del cielo sullo sfondo.

Questa sequenza in cui gli uomini escono all’esterno dell’astronave richiedeva l’impiego di un nuovo effetto speciale meccanico, una bombola a ossigeno compresso che doveva fungere da motore a razzo per soccorrere uno degli uomini che si è allontanato troppo dalla nave spaziale. L’energia immagazzinata dalla compressione del gas in una grossa bombola d’acciaio dovrebbe essere sufficiente allo scopo. Io volli controllarlo comunque con un esperimento: aprii di colpo la valvola di una bombola piena e ne ricevetti in effetti una forte spinta all’indietro. E’ un po’ lo stesso sistema che si usa per far muovere le barche giocattolo con le bombolette di anidride carbonica tipo quelle che servono per caricare i sifoni del seltz, ma è anche il principio basilare di tutti i motori a razzo.

Questa sequenza in cui gli uomini escono all’esterno dell’astronave richiedeva l’impiego di un nuovo effetto speciale meccanico, una bombola a ossigeno compresso che doveva fungere da motore a razzo per soccorrere uno degli uomini che si è allontanato troppo dalla nave spaziale. L’energia immagazzinata dalla compressione del gas in una grossa bombola d’acciaio dovrebbe essere sufficiente allo scopo. Io volli controllarlo comunque con un esperimento: aprii di colpo la valvola di una bombola piena e ne ricevetti in effetti una forte spinta all’indietro. E’ un po’ lo stesso sistema che si usa per far muovere le barche giocattolo con le bombolette di anidride carbonica tipo quelle che servono per caricare i sifoni del seltz, ma è anche il principio basilare di tutti i motori a razzo.

Avevamo anche pensato di risolvere il problema facendo usare al protagonista un fucile, dato che tutti sanno come funziona il fatto del rinculo, ma siamo riusciti a trovare una valida ragione perché i personaggi si portassero un’arma di quel tipo sulla Luna. Allora pensammo a una pistola come le “Very”, che hanno un forte rinculo e che avrebbe potuto benissimo venir portata sulla Luna per sparare razzi di segnalazione. Ma non sembrava una scusa troppo convincente e in più nell’usarlo c’era il forte rischio di provocare qualche incendio nel teatro di posa.

Così decidemmo per la bombola di ossigeno, che faceva più colpo ed era certamente logico e normale che se ne trovasse una a bordo di un’astronave.

Tuttavia, siccome ci trovavamo sempre a Las Palmas Avenue e non certo nello spazio profondo, bisognava riesumare il trucco dei cavi e dei fili per attaccarci questa volta addirittura quattro uomini, per non parlare degli altri che servivano anche per la bombola di ossigeno e le loro corde di sicurezza. In totale finimmo per avere in scena trentasei cavi pesanti per sostenere le persone e gli oggetti più grandi, più alcune dozzine di fili neri più sottili per gli oggetti più leggeri e tutti, ovviamente, non si dovevano assolutamente vedere sullo schermo.

Ogni uomo avrebbe dovuto essere guidato e sostenuto da diversi “burattinai” disposti su impalcature in alto sopra di lui, ma siccome si trattava di cavi molto spessi e pesanti, in quanto dovevano sostenere degli uomini e non già dei piccoli burattini, per farli muovere li si doveva manovrare per mezzo di paranchi e di gru aeree.

Al di sotto di tutto era stesa una grande rete, tanto per rassicurare gli attori e non far preoccupare Lee Zavitz, anche se il fattore sicurezza su ogni “presa” era in effetti di uno a quaranta, poiché ogni cavo aveva una resistenza di almeno quattrocento chili.

Al di sotto di tutto era stesa una grande rete, tanto per rassicurare gli attori e non far preoccupare Lee Zavitz, anche se il fattore sicurezza su ogni “presa” era in effetti di uno a quaranta, poiché ogni cavo aveva una resistenza di almeno quattrocento chili.

E come tocco finale, ogni attore doveva portare un’ingombrante bardatura di ferro, pesante e scomoda quanto un’armatura medioevale, sotto la tuta spaziale per potervi attaccare i cavi senza far male alle persone.

Sembrava che i preparativi non finissero mai. Gli attori dovettero stare appesi per aria anche per due ore di seguito solo per riuscire a girare pochi secondi utilizzabili. La “bombola d’ossigeno”, per renderla più facile da maneggiare, era stata costituita in leggerissimo legno di balsa e dentro quella specie di rivestimento era stata infilata una vera e propria bombola di anidride carbonica del tipo più piccolo che si usa per gli estintori. Questo però ci procurò un nuovo problema, perché, dopo appena pochi secondi di funzionamento, la bombola incominciava a espellere anche la “neve” di diossido tipica degli estintori che ricadeva immediatamente verso il basso rovinando del tutto l’illusione dell’assenza di peso.

Ma i fili rappresentavano il maggior problema. Un membro della squadra degli effetti speciali aveva soltanto l’incarico di correre di qua e di là per tutto il giorno con una spugna imbevuta di vernice opaca per passarla su tutti i vari fili in maniera da smorzare il riflesso prodotto dalle luci dei riflettori quando vi batteva addosso. Di solito, ci riusciva, ma il risultato definitivo non lo si poteva conoscere mai prima del giorno successivo, quando vedevamo il girato alla proiezione dei “giornalieri”. Le volte in cui l’omino aveva fallito, noi dovevamo rigirare l’inquadratura.

(Ricordatevi sempre il periodo nel quale siamo e ricordate quindi che non c’era un computer a cancellare i fili dalla scena, purtroppo… così come i problemi di emulsione, di pellicola, di illuminazione e di creazione di un cielo credibile, oggi sono di facilissima soluzione).

Il maggior lavoro quando si vuol creare l’illusione di un viaggio nello spazio non consiste tanto nel controllare solo le cose più vistose, quanto nel dover stare sempre attenti soprattutto ai più piccoli particolari, magari anche i più insignificanti che, se sono sbagliati, possono distruggere in un istante tutto l’enorme lavoro svolto in precedenza.

Il maggior lavoro quando si vuol creare l’illusione di un viaggio nello spazio non consiste tanto nel controllare solo le cose più vistose, quanto nel dover stare sempre attenti soprattutto ai più piccoli particolari, magari anche i più insignificanti che, se sono sbagliati, possono distruggere in un istante tutto l’enorme lavoro svolto in precedenza.

Per esempio: l’equipaggio sta entrando nella camera di decompressione per uscire dall’astronave che viaggia in caduta libera. Tutti portano delle “scarpe magnetiche”, perciò camminano normalmente e non c’è bisogno di appenderli ai cavi. Tutti gli oggetti che ci sono nella camera stessa sono accuratamente fissati, in maniera che non ci sia nulla che possa rovinare l’illusione di assenza di gravità, e cioè la mancanza di un “in alto” e di un “in basso”. Benissimo, sembra proprio tutto in ordine. E allora…

“Silenzio, si gira!” urla l’aiuto-regista.

“Buona!” fa eco il tecnico del suono.

“Azione!” urla allora il regista agli attori, che cominciano a muoversi. La ripresa vera e proprio è iniziata.

Gli attori si dirigono verso gli armadietti dove sono riposte le loro tute, li aprono… e tutti noi scopriamo che, lì dentro, le tute sono appese in modo normale (verticalmente), perché siamo sempre in un teatro di posa, sulla Terra.

“Stop! Questa non va bene, è scarto. Dov’è Lee Zavitz?”

E allora le tute vengono in gran fretta attaccate a dei fili neri per far sembrare in modo credibile che stiano invece galleggiando nel vuoto, e la ripresa viene ripetuta, questa volta con successo e piena soddisfazione di tutti.

La cura di tutti questi piccoli particolari di solito è compito della segretaria di edizione, sulla quale si può fare pieno affidamento affinché provvede che una sigaretta lasciata accesa nell’ultima inquadratura di lunedì 3 sia della stessa esatta lunghezza all’inizio della prima inquadratura di venerdì 19, quando la scena verrà finalmente completata (i film sono fatti di 600, 1000 piccoli “pezzetti” o inquadrature girati separatamente nell’arco di due, tre mesi e poi riuniti in montaggio: è ovvio che in un tal modo di lavorare la continuità apparente diventa un fattore indispensabile, appunto perché si lavora invece a salti e a balzi). Ma sarebbe un po’ chiedere troppo che una segretaria di edizione si intenda anche di voli nello spazio. Malgrado ciò, verso la fine delle riprese, la nostra Cora Palmatier era diventata in grado di far rilevare le incongruenze anche nel racconto spaziale più accuratamente costruito. In effetti, l’intera troupe si è messa a collaborare con grande entusiasmo con noi e molti errori o inesattezze sono stati scoperti e corretti in tempo, non già tanto perché li avessi notati io, ma anche per merito dell’attenzione e dello spirito di collaborazione delle oltre cento e passa maestranze che si sono dovute impiegare per realizzare ogni scena di un film come il nostro.

La cura di tutti questi piccoli particolari di solito è compito della segretaria di edizione, sulla quale si può fare pieno affidamento affinché provvede che una sigaretta lasciata accesa nell’ultima inquadratura di lunedì 3 sia della stessa esatta lunghezza all’inizio della prima inquadratura di venerdì 19, quando la scena verrà finalmente completata (i film sono fatti di 600, 1000 piccoli “pezzetti” o inquadrature girati separatamente nell’arco di due, tre mesi e poi riuniti in montaggio: è ovvio che in un tal modo di lavorare la continuità apparente diventa un fattore indispensabile, appunto perché si lavora invece a salti e a balzi). Ma sarebbe un po’ chiedere troppo che una segretaria di edizione si intenda anche di voli nello spazio. Malgrado ciò, verso la fine delle riprese, la nostra Cora Palmatier era diventata in grado di far rilevare le incongruenze anche nel racconto spaziale più accuratamente costruito. In effetti, l’intera troupe si è messa a collaborare con grande entusiasmo con noi e molti errori o inesattezze sono stati scoperti e corretti in tempo, non già tanto perché li avessi notati io, ma anche per merito dell’attenzione e dello spirito di collaborazione delle oltre cento e passa maestranze che si sono dovute impiegare per realizzare ogni scena di un film come il nostro.

Per raggiungere il massimo realismo scientifico bisogna infatti poter accumulare particolari su particolari, spesso anche insignificanti, una buona parte dei quali sono comunque abbastanza semplici da venir risolti se si ha un po’ di iniziativa: per esempio, quando dovevamo presentare in scena un oggetto che sembrasse un contatore Geiger, allora risolvemmo il problema prendendo… un contatore vero!

Un enorme lavoro di preparazione, gran parte del quale non è poi apparso direttamente sullo schermo, è stato svolto per definire esattamente in tutti i suoi dettagli scientifici il viaggio dell’astronave Luna.

Fatta eccezione per il motore atomico, un fattore che deve venire dato praticamente per scontato, il resto della nave e il piano di volo sono stati studiati e preparati proprio come se si dovesse tentare un viaggio vero e proprio.

Il rapporto di massa era quello giusto in rapporto alla presunta spinta dei reattori e a tutto quello che l’astronave doveva poi fare.

La velocità del razzo era conforme al rapporto di massa. I tempi e le distanze della traiettoria di lancio sono stati tutti controllati con lunghi e complessi calcoli, in modo che se ne è potuto ricavare persino dei diagrammi che ci potevano dire sempre con assoluta esattezza a quale angolazione la Terra o la Luna si sarebbero trovate rispetto alla macchina da presa in ogni momento della storia. Questo lavoro è stato svolto non certo da me, ma da un vecchio amico, scrittore di fantascienza che, sotto il suo vero nome di professor Robert S. Richardson, lavora agli osservatori di Monte Wilson e di Monte Palomar.

La velocità del razzo era conforme al rapporto di massa. I tempi e le distanze della traiettoria di lancio sono stati tutti controllati con lunghi e complessi calcoli, in modo che se ne è potuto ricavare persino dei diagrammi che ci potevano dire sempre con assoluta esattezza a quale angolazione la Terra o la Luna si sarebbero trovate rispetto alla macchina da presa in ogni momento della storia. Questo lavoro è stato svolto non certo da me, ma da un vecchio amico, scrittore di fantascienza che, sotto il suo vero nome di professor Robert S. Richardson, lavora agli osservatori di Monte Wilson e di Monte Palomar.

Nel film tutti i suoi calcoli e i suoi diagrammi non appaiono direttamente, ma se ne vedono i risultati: la nave spaziale Luna risulta essere stata lanciata dalla Lucerne Valley in California il 20 giugno alle quattro meno dieci, ora locale, con un quarto di Luna alto nel cielo e il sole appena al di sotto dell’orizzonte orientale. I reattori del razzo sono rimasti esattamente accesi per tre minuti e cinquanta secondi e si sono spenti all’altezza di ottocentosette miglia, con una velocità di fuga che ha portato l’astronave in un’orbita di quarantasei ore.

Come dicevo, ben pochi di questi dati precisi sono stati inseriti nel film, ma tutto quello che lo spettatore vede sullo schermo ne è la diretta e minuziosissima conseguenza: ciò che si scorge attraverso gli oblò dell’astronave, per esempio è sempre perfettamente conforme a quanto vi ho appena rivelato. Anche il momento in cui viene superata la velocità del suono, quello in cui l’astronave esce allo scoperto rispetto alla luce del Sole, i panorami della contea di Los Angeles e della parte occidentale degli Stati Uniti dipinti da Bonestell, sono tutti esattamente conformi ai calcoli di Richardson. La medesima cura è stata posta in seguito in tutte le scene che ritraggono l’avvicinamento alla Luna.

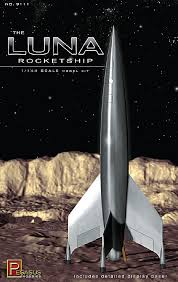

Naturalmente, poiché malgrado noi sperassimo che potesse essere tutto vero, in realtà ci trovavamo sempre in mezzo alla finzione cinematografica, la maggior parte delle inquadrature del lancio dell’astronave dalla Terra, del volo nello spazio e dell’atterraggio sulla Luna sono state realizzate con dei modellini.

George Pal era meritatamente famoso per le sue miniature e i pupazzi dei Puppetoons già da molto tempo prima che incominciasse a produrre dei lungometraggi e il suo gruppo di abituali collaboratori è senza dubbio il più abile al mondo nella produzione di animazione tridimensionale. John Abbott, il capo di questo reparto, ha vissuto letteralmente sulla Luna per alcuni mesi, mangiando, dormendo e sognando soltanto la Luna, mentre realizzava le poche parti di animazione di modellini necessari per colmare i vuoti rimasti tra le scene dal vero già girate da noi.

George Pal era meritatamente famoso per le sue miniature e i pupazzi dei Puppetoons già da molto tempo prima che incominciasse a produrre dei lungometraggi e il suo gruppo di abituali collaboratori è senza dubbio il più abile al mondo nella produzione di animazione tridimensionale. John Abbott, il capo di questo reparto, ha vissuto letteralmente sulla Luna per alcuni mesi, mangiando, dormendo e sognando soltanto la Luna, mentre realizzava le poche parti di animazione di modellini necessari per colmare i vuoti rimasti tra le scene dal vero già girate da noi.

E il lavoro di Abbott può dirsi perfettamente riuscito soltanto quando, vedendolo sullo schermo, non lo si nota: e io vi garantisco che nel film finito non l’ha notato quasi nessuno, se non per deduzione logica; per esempio le scene d’avvicinamento del razzo alla Luna devono essere per forza dei trucchi di animazione, e infatti lo sono (ma chi si è accorto che, nei campi lunghi degli uomini in tuta all’esterno del razzo, gli stessi non sono altro che minuscoli pupazzetti animati? Chi ha capito che un paio dei campi lunghi degli uomini in tuta che lavorano sotto al razzo, sulla Luna, sono dei pupazzi? Chi ha notato che l’uomo che cala la bombola dalla cima del razzo, proprio prima del decollo finale, è una miniatura?). Per contro, nella prima parte del film, quando si vede la nave spaziale Luna che sta venendo costruita nella Lucerne Valley nel deserto di Mojave, si capisce subito che lo scafo dev’essere a grandezza naturale perché si vedono distintamente gli uomini che ci girano intorno e ci lavorano, mentre altri salgono addirittura sul montacarichi che porta alla piattaforma di imbarco ed entrano nella nave. Infatti, questo scafo noi l’abbiamo costruito a grandezza naturale nei teatri di posa e poi l’abbiamo smontato e trasportato pezzo per pezzo con i camion nel deserto, dove è stato rimontato direttamente sul posto. Poi, sempre nel film vedete la rampa di lancio che si stacca dall’astronave e il Luna s’alza verso il cielo.

Quest’ultima scena, ovviamente, non può essere stata realizzata dal vero, perché non è ancora possibile far partire un razzo per la Luna.

Ma provate a cercare a che punto della scena o in quale parte dell’inquadratura un modellino viene sostituito alla costruzione scenica. Scommetto che nessuno di voi riuscirà a indicarlo esattamente!

Ma provate a cercare a che punto della scena o in quale parte dell’inquadratura un modellino viene sostituito alla costruzione scenica. Scommetto che nessuno di voi riuscirà a indicarlo esattamente!

Nella finzione del film, l’astronave Luna figura alta cinquanta metri. La sua riproduzione in miniatura che abbiamo usato per la scena del decollo è molto più piccola e farebbe la gioia di un orologiaio, tanto è accurata e fedele. I riflettori in miniatura montati per esempio sulla rampa sono più piccoli del mio mignolo e funzionano davvero.

Tutti questi trucchi sono stati realizzati a Passo Uno, usando la tecnica dell’animazione, che richiede una cura e una pazienza infinite. Per ogni secondo di azione che si vede sullo schermo sono infatti necessari ventiquattro fotogrammi diversi, ciascuno scattato a parte e ognuno che richiede un grande lavoro di preparazione e di sistemazione. Per riprendere i circa cinque minuti di animazione che appaiono complessivamente nel film è stato impiegato più tempo di quanto ce n’è voluto per girare gli ottanta minuti di tutte le scene con gli attori o dal vero.

A un certo punto è sembrato comunque che tutto il nostro lavoro di accuratezza e di precisione fosse destinato a finire nel nulla, in quanto i pezzi grossi della distribuzione hanno deciso che il copione era troppo freddo e asettico e hanno incaricato uno scrittore di commedie musicali di ravvivarlo un po’ aggiungendovi… una storia d’amore! Per un certo tempo è circolata perciò sul nostro set una versione della sceneggiatura di Destination Moon in cui c’erano anche delle scene ambientate in un ranch (con tanto di cow-boy che cantava una serenata con la chitarra), in un grande night-club (dove una di quelle tre dannate incideva un disco), e poi tutti partivano per la Luna, dove, inevitabilmente, finivano per mettersi a cantare: il tutto in mezzo a un diluvio di balorde stranezze pseudo-scientifiche che avrebbero lasciato sbalordito e incredulo persino Flash Gordon.