Nello splendido volume Glittering editato da Stefano Piselli & Riccardo Morocchi, coi testi di Antonio Bruschini, Horror all’italiana, si pone un certo accento sui manifesti cinematografici del cinema di genere degli anni ’60, cogliendo che “l’attrazione esercitata da quei film iniziava già dai flani sui quotidiani, spesso deliranti ed eccessivi, ma sempre incredibilmente invitanti con le loro frasi a effetto, per poi proseguire nella visione degli accattivanti manifesti (al tempo quasi una sorta di rito iniziatico), sempre disegnati con maestria e inventiva, sì da farci immaginare chissà quali orrori e argomenti proibiti. Manifesti che, spesso, pur andando oltre il contenuto delle pellicole stesse, finivano, quasi paradossalmente, per renderci ancor più gradito e affasciante il film”. Ecco, questa lunga citazione ci serve perché introduce l’argomento centrale di questo articolo, ossia alcuni manifesti cinematografici di film gotici degli anni ’60 e ’70 del XX secolo.

Nello splendido volume Glittering editato da Stefano Piselli & Riccardo Morocchi, coi testi di Antonio Bruschini, Horror all’italiana, si pone un certo accento sui manifesti cinematografici del cinema di genere degli anni ’60, cogliendo che “l’attrazione esercitata da quei film iniziava già dai flani sui quotidiani, spesso deliranti ed eccessivi, ma sempre incredibilmente invitanti con le loro frasi a effetto, per poi proseguire nella visione degli accattivanti manifesti (al tempo quasi una sorta di rito iniziatico), sempre disegnati con maestria e inventiva, sì da farci immaginare chissà quali orrori e argomenti proibiti. Manifesti che, spesso, pur andando oltre il contenuto delle pellicole stesse, finivano, quasi paradossalmente, per renderci ancor più gradito e affasciante il film”. Ecco, questa lunga citazione ci serve perché introduce l’argomento centrale di questo articolo, ossia alcuni manifesti cinematografici di film gotici degli anni ’60 e ’70 del XX secolo.

Bruschini ci spiega tutti i punti salienti di quei paratesti, ossia “l’attrazione” giocata in chiave delirante/surreale, la forte visibilità di quei cartelloni, capaci di stimolare la fantasia dello spettatore, soprattutto quando le immagini erano distoniche rispetto ai reali contenuti del film (trama, soggetto, personaggi), senza, per questo, danneggiarne la visione. Anzi, in queste righe Bruschini ci fa capire come i manifesti fossero dei testi veri e propri, con dei codici e delle strategie comunicative ben precise, capaci di costruire delle piccole narrazioni sintatticamente surreali (e quindi soggettive), dove gli elementi figurativi e di colore concorrono a creare delle micro-trame, delle sequenze tagliate leggibili a colpo d’occhio e per questo capaci di attrarre il target di riferimento a cui il film si rivolge. Per far questo, i cartellonisti utilizzavano dei codici di genere, delle strategie attorno al peritesto e all’epitesto, ricorrendo agli indici del genere e a dei tropi figurativi, a delle sostituzioni di significato.

Nel presente articolo, partendo dalle conclusioni perfette di Bruschini, confronteremo alcuni manifesti di film horror gotici della golden age italica con le equivalenti copertine di alcune testate di fumetti neri italiani del medesimo periodo. Il lavoro, come sempre, non ha alcuna pretesa di completezza, bensì vuole essere un piccolissimo contributo per “giocare” coi pulp orrorifici del periodo e – magari – spingere qualcuno più bravo di me ad approfondire.

Nel presente articolo, partendo dalle conclusioni perfette di Bruschini, confronteremo alcuni manifesti di film horror gotici della golden age italica con le equivalenti copertine di alcune testate di fumetti neri italiani del medesimo periodo. Il lavoro, come sempre, non ha alcuna pretesa di completezza, bensì vuole essere un piccolissimo contributo per “giocare” coi pulp orrorifici del periodo e – magari – spingere qualcuno più bravo di me ad approfondire.

Dunque, abbiamo già tirato le fila dicendo che le affiche (e le copertine – da qui mi riferirò sempre a entrambe) sono un mezzo pubblicitario che anticipa il prodotto (film/fumetto nero) e deve convincerci a consumarlo. L’affisso cinematografico è un paratesto che finisce per diventare, nel feticismo sfrenato dell’appassionato, un testo vero e proprio che, oltre a veicolare l’attenzione di uno spettatore/lettore – inducendolo a riconoscere e distinguere (per genere, contenuti, attori, stili) il corpus del testo – coagula nella sua immagine e nelle sue macchie di colore delle sequenze, delle storie ellittiche. Testi visivi che possono anticipare o superare o mancare il film o il fumetto a cui si accompagnano, materiali iconici che vivono su un altro piano, parallelo, coordinato al film o al fumetto. Questo discorso del superamento sarà ancor più chiaro nei fumetti neri e in generale in tutti quei gotici “superstiti” dei ’70, appunto influenzati dagli albi tascabili.

Ma cominciamo da alcuni affissi del gotico italiano.

Come fonti utilizzo appunto le immagini contenute nel volume già citato (Horror all’italiana, Glittering, Firenze 1996) e nell’altrettanto seminale La dolce paura (Glittering, Firenze 2005). Altri spunti li carpisco dalle affiche contenute nei libretti d’accompagnamento di certi CD colonne sonore o DVD.

L’orribile segreto del dr. Hichcock di Freda (1962) presenta due italian poster di Sandro Simeoni. In una si vede il dottor Hichcock, con un candelabro da romanzo in mano, emergere dai pastelli grumosi del buio azzurrino. Dinanzi a lui, su un tavolo di palpabile freddo morgue, una donna nuda, forse morta, appena ricoperta da un lenzuolo, le cui pieghe rappresentano ciò che v’è oltre il visibile, implicano l’esistenza disinibita di quel corpo nudo, adagiato, pronto a essere esplorato. Dall’alto pende una forca. Sotto i drappeggi marcati di nero del lenzuolo, oltre la negazione di superficie del tessuto, v’è il corpo assente della morta. Hichcock la osserva stravolto, coi geyser del desiderio che erompono dalle periferie d’ombra che germogliano su una metà del suo viso. Cosa potremmo decodificare da un simile poster? Parlo per me. Se non conoscessi il film, probabilmente, mi farei l’idea che la donna è morta (o finge di esserlo – e anche questo non sarebbe poi così sbagliato) e il tizio in abiti borghesi che la spia è desideroso di farci qualcosa con quelle membra. Insomma dal poster s’emana un olezzo funereo che non fa ben sperare sulla trama del film. Sicuramente capirei che non si tratta d’una storia d’amore normale, o di un western. I codici del genere erompono dall’uso che Simeoni fa delle macchie di colore (i neri, i blu, il bianco d’ostia del tavolo e del lenzuolo) oltre che dagli elementi narrativi della composizione (l’uomo, la donna, il tavolo, il lenzuolo, il candelabro, la forca). La sintassi surreale è tutta in quella forca, in quel laccio incongruo che pende dall’alto. Da un soffitto invisibile? Il laccio è una metafora di qualcosa, la contrazione di un paragone che non ci è chiaro da subito ma ci indirizza nel percepire un’aria vizza, da incubo, di terrore represso. La forca è surreale perché è l’incontro tra lo stato del sonno (della donna) e la realtà libidinale (dell’uomo borghese), è la contrazione di queste soglie, volta a generare una sintesi inquieta e arbitraria che pesa sulla visione d’insieme.

L’orribile segreto del dr. Hichcock di Freda (1962) presenta due italian poster di Sandro Simeoni. In una si vede il dottor Hichcock, con un candelabro da romanzo in mano, emergere dai pastelli grumosi del buio azzurrino. Dinanzi a lui, su un tavolo di palpabile freddo morgue, una donna nuda, forse morta, appena ricoperta da un lenzuolo, le cui pieghe rappresentano ciò che v’è oltre il visibile, implicano l’esistenza disinibita di quel corpo nudo, adagiato, pronto a essere esplorato. Dall’alto pende una forca. Sotto i drappeggi marcati di nero del lenzuolo, oltre la negazione di superficie del tessuto, v’è il corpo assente della morta. Hichcock la osserva stravolto, coi geyser del desiderio che erompono dalle periferie d’ombra che germogliano su una metà del suo viso. Cosa potremmo decodificare da un simile poster? Parlo per me. Se non conoscessi il film, probabilmente, mi farei l’idea che la donna è morta (o finge di esserlo – e anche questo non sarebbe poi così sbagliato) e il tizio in abiti borghesi che la spia è desideroso di farci qualcosa con quelle membra. Insomma dal poster s’emana un olezzo funereo che non fa ben sperare sulla trama del film. Sicuramente capirei che non si tratta d’una storia d’amore normale, o di un western. I codici del genere erompono dall’uso che Simeoni fa delle macchie di colore (i neri, i blu, il bianco d’ostia del tavolo e del lenzuolo) oltre che dagli elementi narrativi della composizione (l’uomo, la donna, il tavolo, il lenzuolo, il candelabro, la forca). La sintassi surreale è tutta in quella forca, in quel laccio incongruo che pende dall’alto. Da un soffitto invisibile? Il laccio è una metafora di qualcosa, la contrazione di un paragone che non ci è chiaro da subito ma ci indirizza nel percepire un’aria vizza, da incubo, di terrore represso. La forca è surreale perché è l’incontro tra lo stato del sonno (della donna) e la realtà libidinale (dell’uomo borghese), è la contrazione di queste soglie, volta a generare una sintesi inquieta e arbitraria che pesa sulla visione d’insieme.

Sade, Freud e Marx sono in quella forca.

Bene.

L’altro poster ci mostra l’uomo non più in abiti borghesi. Qui ha un camice bianco, da medico, da chirurgo. Egli ha le braccia alzate dinanzi a sé e sta togliendo l’aria da una siringa ipodermica. Alle sue spalle s’intravede una scalinata aggredita dalle macchie scure del colore, un colore che pare ulcerare il fondo, corrodendolo. Sul fianco sinistro dell’uomo un alto candelabro con ceri rossi. Dinanzi all’uomo, ai suoi piedi, una bara dischiusa, dalla quale emerge una mano artigliata, simile a un grosso ragno giallastro. Sempre davanti all’uomo, leggermente alla sua sinistra, c’è una donna seduta, identica a quella del primo manifesto. Ella ha una lunga veste bianca, egualmente attraversata dalle marcate venature delle pieghe, che le disegnano un corpo fatto di assenze, un corpo manichino, dallo sguardo spettrale, assente. Insomma, la situazione, anche se narrativamente differente, sembra coagulare la medesima atmosfera del primo poster, forse dandoci maggiori informazioni sul ruolo dell’uomo, ormai quasi sicuramente un medico molto interessato alla donna (o alle donne, pare infatti una mano femminile quella che fuoriesce dalla bara con sopra inciso un nome di donna: “Margaretha”!) manichino, alla sua mercé sessuale. In questo caso l’affiche di Simeoni cerca di costruire due sequenze che non si discostano troppo dai reali contenuti della pellicola di Riccardo Freda.

L’altro poster ci mostra l’uomo non più in abiti borghesi. Qui ha un camice bianco, da medico, da chirurgo. Egli ha le braccia alzate dinanzi a sé e sta togliendo l’aria da una siringa ipodermica. Alle sue spalle s’intravede una scalinata aggredita dalle macchie scure del colore, un colore che pare ulcerare il fondo, corrodendolo. Sul fianco sinistro dell’uomo un alto candelabro con ceri rossi. Dinanzi all’uomo, ai suoi piedi, una bara dischiusa, dalla quale emerge una mano artigliata, simile a un grosso ragno giallastro. Sempre davanti all’uomo, leggermente alla sua sinistra, c’è una donna seduta, identica a quella del primo manifesto. Ella ha una lunga veste bianca, egualmente attraversata dalle marcate venature delle pieghe, che le disegnano un corpo fatto di assenze, un corpo manichino, dallo sguardo spettrale, assente. Insomma, la situazione, anche se narrativamente differente, sembra coagulare la medesima atmosfera del primo poster, forse dandoci maggiori informazioni sul ruolo dell’uomo, ormai quasi sicuramente un medico molto interessato alla donna (o alle donne, pare infatti una mano femminile quella che fuoriesce dalla bara con sopra inciso un nome di donna: “Margaretha”!) manichino, alla sua mercé sessuale. In questo caso l’affiche di Simeoni cerca di costruire due sequenze che non si discostano troppo dai reali contenuti della pellicola di Riccardo Freda.

Altro manifesto è quello per Lo spettro, sempre diretto da Riccardo Freda (1963). Qui i segni iconici (di Enrico De Seta) ci mostrano una donna e un uomo nella parte inferiore dell’immagine. La donna punta un rasoio sotto la gola dell’uomo, che ha la testa completamente reclinata all’indietro. La donna ha lunghi capelli neri raccolti e un abito nero con una scollatura provocante sui seni perfetti. L’uomo indossa camicia bianca, cravatta nera e giacca nera. Il fondo è un grumo di neri e rossi. Sopra di loro, come costruito su un altro piano, su un altro spazio/tempo, emerge una terza figura sproporzionata: il busto di un individuo dal volto verde e dai tratti raggelati in una smorfia di orrore e violenza. Chi è? Quali rapporti ha con la coppia sotto di lui? Si può notare tuttavia una certa rassomiglianza con l’uomo col rasoio alla gola. Che la figura ingigantita rappresenti una sorta di trascendenza, un secondo tempo, un’altra dimensione in cui è finito il tizio dopo che la donna gli ha tagliato la gola? Il manifesto di De Seta riesce con solo tre elementi narrativi e macchie di colore cupe a costruire una sintassi in cui s’affacciano situazioni del film. Il racconto iconico di De Seta raggruppa per ellissi la storia di Freda, operando sulla situazione centrale della pellicola (una donna che vuole uccidere il marito per ereditarne le grandi ricchezze) una sorta di sinèddoche visiva. Anche questo manifesto, pur con una sottigliezza astratta in più, cerca di servire la trama del film.

Altro manifesto è quello per Lo spettro, sempre diretto da Riccardo Freda (1963). Qui i segni iconici (di Enrico De Seta) ci mostrano una donna e un uomo nella parte inferiore dell’immagine. La donna punta un rasoio sotto la gola dell’uomo, che ha la testa completamente reclinata all’indietro. La donna ha lunghi capelli neri raccolti e un abito nero con una scollatura provocante sui seni perfetti. L’uomo indossa camicia bianca, cravatta nera e giacca nera. Il fondo è un grumo di neri e rossi. Sopra di loro, come costruito su un altro piano, su un altro spazio/tempo, emerge una terza figura sproporzionata: il busto di un individuo dal volto verde e dai tratti raggelati in una smorfia di orrore e violenza. Chi è? Quali rapporti ha con la coppia sotto di lui? Si può notare tuttavia una certa rassomiglianza con l’uomo col rasoio alla gola. Che la figura ingigantita rappresenti una sorta di trascendenza, un secondo tempo, un’altra dimensione in cui è finito il tizio dopo che la donna gli ha tagliato la gola? Il manifesto di De Seta riesce con solo tre elementi narrativi e macchie di colore cupe a costruire una sintassi in cui s’affacciano situazioni del film. Il racconto iconico di De Seta raggruppa per ellissi la storia di Freda, operando sulla situazione centrale della pellicola (una donna che vuole uccidere il marito per ereditarne le grandi ricchezze) una sorta di sinèddoche visiva. Anche questo manifesto, pur con una sottigliezza astratta in più, cerca di servire la trama del film.

La maschera del demonio di Mario Bava (1960) ha un poster illustrato da Giuliano Nistri che raffigura il cuore della scena iniziale: la donna-strega a sinistra legata a un palo, coi lunghi capelli neri a germogliarle i vespri del viso. Le labbra della strega sono conchiglie appese al roseo della pelle. La strega ha un corpo statuario e a fatica la veste riesce a fasciare la sensorialità dei seni a balconcino. Una corda di canapa grezza le s’attorciglia devota lungo i fianchi a clessidra. Il fondo è un azzurro biancastro che sfuma a campiture nel nero. Davanti alla strega il boia medievale (sulla destra) con cappuccio nero, polsiere di cuoio e (immaginiamo) il petto gualcito da crogioli di muscoli. Il boia è raggelato mentre solleva la maschera del titolo, strumento al cui interno fioriscono chiodi spaventosi, ed è pronto a calcarla sul volto della donna. Anche questa illustrazione è fedele a un momento chiave del film e sembra voler codificare, oltre al genere d’appartenenza della pellicola, una chiave di lettura del film, giocato sui chiasmi tra i personaggi; nel manifesto l’opposizione è tra la razionalità del boia (mano secolare d’una giustizia teologica che vuol far piazza pulita d’ogni paganesimo medievale) e la strega, corpo d’azzardo magnetizzato dalle pulsioni rivoluzionarie del sesso.

La maschera del demonio di Mario Bava (1960) ha un poster illustrato da Giuliano Nistri che raffigura il cuore della scena iniziale: la donna-strega a sinistra legata a un palo, coi lunghi capelli neri a germogliarle i vespri del viso. Le labbra della strega sono conchiglie appese al roseo della pelle. La strega ha un corpo statuario e a fatica la veste riesce a fasciare la sensorialità dei seni a balconcino. Una corda di canapa grezza le s’attorciglia devota lungo i fianchi a clessidra. Il fondo è un azzurro biancastro che sfuma a campiture nel nero. Davanti alla strega il boia medievale (sulla destra) con cappuccio nero, polsiere di cuoio e (immaginiamo) il petto gualcito da crogioli di muscoli. Il boia è raggelato mentre solleva la maschera del titolo, strumento al cui interno fioriscono chiodi spaventosi, ed è pronto a calcarla sul volto della donna. Anche questa illustrazione è fedele a un momento chiave del film e sembra voler codificare, oltre al genere d’appartenenza della pellicola, una chiave di lettura del film, giocato sui chiasmi tra i personaggi; nel manifesto l’opposizione è tra la razionalità del boia (mano secolare d’una giustizia teologica che vuol far piazza pulita d’ogni paganesimo medievale) e la strega, corpo d’azzardo magnetizzato dalle pulsioni rivoluzionarie del sesso.

Complessa la stratificazione d’immagini ne La frusta e il corpo, sempre di Bava (1963), illustrato, nel poster francese, da C. Belinsky. Il disegnatore costruisce l’affiche su una diagonale che taglia a metà il quadro, conferendo un certo dinamismo al tutto. Nella metà superiore sinistra compare (a mezza figura) Christopher Lee in fogge ottocentesche e armato di frustino. Lee è contornato da lampi blu scuro, che anticipano le sue apparizioni fantasmatiche all’interno della pellicola. Sulla linea diagonale spunta uno scheletro avvolto dalle fiamme e dietro al morto il campanile e qualche tetto d’un generico borgo arrossato dalle bolle di tuorlo del tramonto. Nella diagonale inferiore la dominante è quella del rosso. Della bruciante passione che possiede una figura femminile, mostrata di spalle, con la schiena nuda e un timido lenzuolo a proteggerle i seni. Anche la schiena della donna è arrossata dalle luci incandescenti del tramonto (o dalla sferza della frusta?). Le linee contorte di due rami morti salgono dal basso e invadono, sul limite destro, lo spazio della donna e quello di Lee. Dunque il disegnatore vuole incorniciare una ambientazione che oscillerà tra un qualche borgo abitato, un castello e una natura disarmata dall’autunno. Anche qui il chiasmo tra la donna e l’uomo reggono la lettura dell’immagine, disponendoci a una visione fortemente incentrata su delle passioni (libidinali) contrastate e violente. Anche il paratesto del titolo aumenta la sensazione. Le parole “frusta” e “corpo” sembrano alludere a qualcosa di velato, insinuato, non esplicitato. Il paratesto del poster francese adotta un carattere tipografico in cui le lettere (Le corps et le fouet) grondano giallognole, similitudine tipografica col sangue.

Complessa la stratificazione d’immagini ne La frusta e il corpo, sempre di Bava (1963), illustrato, nel poster francese, da C. Belinsky. Il disegnatore costruisce l’affiche su una diagonale che taglia a metà il quadro, conferendo un certo dinamismo al tutto. Nella metà superiore sinistra compare (a mezza figura) Christopher Lee in fogge ottocentesche e armato di frustino. Lee è contornato da lampi blu scuro, che anticipano le sue apparizioni fantasmatiche all’interno della pellicola. Sulla linea diagonale spunta uno scheletro avvolto dalle fiamme e dietro al morto il campanile e qualche tetto d’un generico borgo arrossato dalle bolle di tuorlo del tramonto. Nella diagonale inferiore la dominante è quella del rosso. Della bruciante passione che possiede una figura femminile, mostrata di spalle, con la schiena nuda e un timido lenzuolo a proteggerle i seni. Anche la schiena della donna è arrossata dalle luci incandescenti del tramonto (o dalla sferza della frusta?). Le linee contorte di due rami morti salgono dal basso e invadono, sul limite destro, lo spazio della donna e quello di Lee. Dunque il disegnatore vuole incorniciare una ambientazione che oscillerà tra un qualche borgo abitato, un castello e una natura disarmata dall’autunno. Anche qui il chiasmo tra la donna e l’uomo reggono la lettura dell’immagine, disponendoci a una visione fortemente incentrata su delle passioni (libidinali) contrastate e violente. Anche il paratesto del titolo aumenta la sensazione. Le parole “frusta” e “corpo” sembrano alludere a qualcosa di velato, insinuato, non esplicitato. Il paratesto del poster francese adotta un carattere tipografico in cui le lettere (Le corps et le fouet) grondano giallognole, similitudine tipografica col sangue.

Non dissimile il lavoro d’ignoto illustratore per il manifesto italiano. Lee è ritratto in alto nella medesima posizione, col frustino alzato e in secondo piano rispetto alla donna, qui in primo piano, coi capelli neri raccolti, orecchini di perla ai lobi e una luce pallida, cinerea a marmorizzarle la pelle. Lei attende il colpo con gli occhi spalancati, imbambolati e accosta alle labbra rosse una rosa rossa che gronda sangue sulle dita di lei. Il rosso pare qui l’elemento fondativi del testo visivo. Il rosso delle labbra. Il rosso della rosa. Il rosso del sangue sulle dita. E il rosso che sgorga appena da sotto il fazzoletto annodato attorno al collo di Lee. Nel manifesto francese compaiono le medesime macchie sotto il collo dell’attore inglese, ma lì la cosa non ha un richiamo interno, qui sì. Per chi ha visto il film risulterà chiarissimo e non mi dilungherò. Certo è che l’illustratore italiano ha saputo creare un ponte, un climax, tra questi elementi. Il sangue di Lee, in secondo piano, è appena percepibile. Esso è l’elemento scatenante, il rimosso della colpa. Da quel sangue, da quella colpa, s’origina il sangue che fiorisce sulle labbra (truccate dal desiderio) di lei (Daliah Lavi). Labbra e rosa paiono costruire tra loro immagini surreali accostate per similitudine (di colore e uso poetico). Da lì, l’aggancio col sangue sul collo di Lee è scontato. Qualcosa di quel sangue ricade su di lei. E la coinvolge nella danza sfrenata della frusta (e della colpa). Anche in questa immagine abbiamo dunque varie strategie testuali, come il chiasmo, la similitudine, la ripetizione e l’epanalessi del colore rosso.

Non dissimile il lavoro d’ignoto illustratore per il manifesto italiano. Lee è ritratto in alto nella medesima posizione, col frustino alzato e in secondo piano rispetto alla donna, qui in primo piano, coi capelli neri raccolti, orecchini di perla ai lobi e una luce pallida, cinerea a marmorizzarle la pelle. Lei attende il colpo con gli occhi spalancati, imbambolati e accosta alle labbra rosse una rosa rossa che gronda sangue sulle dita di lei. Il rosso pare qui l’elemento fondativi del testo visivo. Il rosso delle labbra. Il rosso della rosa. Il rosso del sangue sulle dita. E il rosso che sgorga appena da sotto il fazzoletto annodato attorno al collo di Lee. Nel manifesto francese compaiono le medesime macchie sotto il collo dell’attore inglese, ma lì la cosa non ha un richiamo interno, qui sì. Per chi ha visto il film risulterà chiarissimo e non mi dilungherò. Certo è che l’illustratore italiano ha saputo creare un ponte, un climax, tra questi elementi. Il sangue di Lee, in secondo piano, è appena percepibile. Esso è l’elemento scatenante, il rimosso della colpa. Da quel sangue, da quella colpa, s’origina il sangue che fiorisce sulle labbra (truccate dal desiderio) di lei (Daliah Lavi). Labbra e rosa paiono costruire tra loro immagini surreali accostate per similitudine (di colore e uso poetico). Da lì, l’aggancio col sangue sul collo di Lee è scontato. Qualcosa di quel sangue ricade su di lei. E la coinvolge nella danza sfrenata della frusta (e della colpa). Anche in questa immagine abbiamo dunque varie strategie testuali, come il chiasmo, la similitudine, la ripetizione e l’epanalessi del colore rosso.

Operazione paura di Mario Bava (1966). L’affiche per il mercato italiano è quella di Averardo Ciriello. Qui la composizione è costruita su tre piani sovrapposti di tempo e spazio. Nel primo piano, in alto a sinistra il primo piano del borgomastro del film armato di roncola. La sua figura è interamente colorata di rosso, quasi sempre metafora cromatica del sangue. Ciriello, conoscendo le capacità cromatiche di Bava, esagera nelle dosi dei colori, invadendo i tre piani con luci forti e contrastate, come nello stile del regista ligure. Sempre in alto, alla destra del borgomastro, fa cucù, da dietro una portaccia di legno grezzo, attorcigliata a della ramaglia, il viso di una bambina dai lunghi capelli biondi e l’occhio luccicante di rapace. La bambina non sembra guardare nulla di particolare, assorta nella sua storia infantile. Se questi due piani (il borgomastro e la bambina) sono accostati tra loro in verticale, il terzo piano occupa orizzontalmente la parte inferiore del manifesto. Qui abbiamo una donna che guarda verso l’alto, verso il borgomastro con la roncola e la bambina e vibra di paura. Una luce gialla e sierosa la fa assomigliare a una statua di cera. La donna, in abito bianco, stringe al petto una bambolina. Dietro la donna, nel buio che monta, intravediamo gli spicchi morti d’un bosco severo. Ciriello gioca molto bene con gli elementi compositi della trama, rispettandone gli incastri. Agli occhi di uno spettatore ancora ignaro del film, l’affiche conserva un fascino surreale, costruendo una micro-trama sui livelli delle figure. L’uomo con la roncola ha il viso contratto. La pelata del cranio lo abbina a certi soggetti fotografati dal Lombroso. La bambina, neutra, pare raggelata dalla follia. Eppure la bambina pare vivere (per luci e sfondi) su un piano altro rispetto all’uomo con la roncola. Anche la donna in basso intrattiene con le altre figure un rapporto di sguardi, tuttavia si nota la maggior vicinanza con la bambina, sia per lo sfondo comune (il bosco spoglio) che per l’elemento infantile (la bambola). Difficile costruire una trama coerente su questi elementi, ma le dissonanze arcane generano un testo iconografico anti-narrativo (o extra-narrativo) articolato sulla contrapposizione delle figure congelate in una propria antonomasia. Il titolo, inoltre, continua a generare enigmi, collegando due parole per asindeto. Ciò non esclude un rapporto di subordinazione tra i vari segmenti dell’enunciazione e tra le classi delle figure.

Operazione paura di Mario Bava (1966). L’affiche per il mercato italiano è quella di Averardo Ciriello. Qui la composizione è costruita su tre piani sovrapposti di tempo e spazio. Nel primo piano, in alto a sinistra il primo piano del borgomastro del film armato di roncola. La sua figura è interamente colorata di rosso, quasi sempre metafora cromatica del sangue. Ciriello, conoscendo le capacità cromatiche di Bava, esagera nelle dosi dei colori, invadendo i tre piani con luci forti e contrastate, come nello stile del regista ligure. Sempre in alto, alla destra del borgomastro, fa cucù, da dietro una portaccia di legno grezzo, attorcigliata a della ramaglia, il viso di una bambina dai lunghi capelli biondi e l’occhio luccicante di rapace. La bambina non sembra guardare nulla di particolare, assorta nella sua storia infantile. Se questi due piani (il borgomastro e la bambina) sono accostati tra loro in verticale, il terzo piano occupa orizzontalmente la parte inferiore del manifesto. Qui abbiamo una donna che guarda verso l’alto, verso il borgomastro con la roncola e la bambina e vibra di paura. Una luce gialla e sierosa la fa assomigliare a una statua di cera. La donna, in abito bianco, stringe al petto una bambolina. Dietro la donna, nel buio che monta, intravediamo gli spicchi morti d’un bosco severo. Ciriello gioca molto bene con gli elementi compositi della trama, rispettandone gli incastri. Agli occhi di uno spettatore ancora ignaro del film, l’affiche conserva un fascino surreale, costruendo una micro-trama sui livelli delle figure. L’uomo con la roncola ha il viso contratto. La pelata del cranio lo abbina a certi soggetti fotografati dal Lombroso. La bambina, neutra, pare raggelata dalla follia. Eppure la bambina pare vivere (per luci e sfondi) su un piano altro rispetto all’uomo con la roncola. Anche la donna in basso intrattiene con le altre figure un rapporto di sguardi, tuttavia si nota la maggior vicinanza con la bambina, sia per lo sfondo comune (il bosco spoglio) che per l’elemento infantile (la bambola). Difficile costruire una trama coerente su questi elementi, ma le dissonanze arcane generano un testo iconografico anti-narrativo (o extra-narrativo) articolato sulla contrapposizione delle figure congelate in una propria antonomasia. Il titolo, inoltre, continua a generare enigmi, collegando due parole per asindeto. Ciò non esclude un rapporto di subordinazione tra i vari segmenti dell’enunciazione e tra le classi delle figure.

5 bambole per la luna d’Agosto di Mario Bava (1970): locandina di Rodolfo Gasparri. L’apparente semplicità del manifesto contiene elementi raffinati nella costruzione della sequenza iconica. In alto, buona parte dell’affiche è occupata da un corpo prono, piaggiato sulla battigia del mare. Attorno a lui dei granchi, segno che la figura è immobile da tempo, quindi sicuramente cadavere. Linee d’un azzurro delicato tracciano il moto gentile dell’acqua che mescola le trecce di sabbia con le caviglie del cadavere. Non vediamo il volto della figura, tuttavia ci pare di riconoscervi un uomo. Intanto le onde dell’arenile s’allargano in un manto nero e uniforme, appena increspato da una garza di rosso. Nella striscia (orizzontale) inferiore dell’immagine compaiono dei volti in primo piano. Due donne e due uomini. Tra loro riconosciamo perfettamente alcuni degli attori del film, tra cui William Berger ed Edwige Fenech, qui al suo esordio nel thrilling. Le facce ci guardano, interpellandoci direttamente. Esse sono immerse nel nero che ci separa dalle onde e dal cadavere. Le luci forti li colpiscono dal basso, raggelandoli come le facce dei personaggi femminili sul retro di certi fumetti neri del periodo (penso a Diabolik). Le facce non hanno un ruolo nell’affiche. Non fanno nulla. Solo ci guardano e aspettano beckettianamente che accada qualcosa. La sensazione generale è quella d’un anti-climax vertebrale, una digressione attorno all’argomento centrale (il morto, forse un delitto?) dell’immagine. I volti abbandonano il dialogo tra loro, non si agitano, non urlano, non agiscono. Essi esibiscono un distacco dall’oggetto del discorso, ossia dalla morte. Gasparri, pur non restituendoci degli indizi sul film (come nel manifesto della Maschera del demonio, dove era possibile decodificare alcuni personaggi della vicenda, i loro rapporti antagonistici, delle indicazioni sull’ambientazione in costume e certe pratiche pagane), non si allontana dal tono allegorico della pellicola di Bava e dalle sue sperimentazioni sul colore.

5 bambole per la luna d’Agosto di Mario Bava (1970): locandina di Rodolfo Gasparri. L’apparente semplicità del manifesto contiene elementi raffinati nella costruzione della sequenza iconica. In alto, buona parte dell’affiche è occupata da un corpo prono, piaggiato sulla battigia del mare. Attorno a lui dei granchi, segno che la figura è immobile da tempo, quindi sicuramente cadavere. Linee d’un azzurro delicato tracciano il moto gentile dell’acqua che mescola le trecce di sabbia con le caviglie del cadavere. Non vediamo il volto della figura, tuttavia ci pare di riconoscervi un uomo. Intanto le onde dell’arenile s’allargano in un manto nero e uniforme, appena increspato da una garza di rosso. Nella striscia (orizzontale) inferiore dell’immagine compaiono dei volti in primo piano. Due donne e due uomini. Tra loro riconosciamo perfettamente alcuni degli attori del film, tra cui William Berger ed Edwige Fenech, qui al suo esordio nel thrilling. Le facce ci guardano, interpellandoci direttamente. Esse sono immerse nel nero che ci separa dalle onde e dal cadavere. Le luci forti li colpiscono dal basso, raggelandoli come le facce dei personaggi femminili sul retro di certi fumetti neri del periodo (penso a Diabolik). Le facce non hanno un ruolo nell’affiche. Non fanno nulla. Solo ci guardano e aspettano beckettianamente che accada qualcosa. La sensazione generale è quella d’un anti-climax vertebrale, una digressione attorno all’argomento centrale (il morto, forse un delitto?) dell’immagine. I volti abbandonano il dialogo tra loro, non si agitano, non urlano, non agiscono. Essi esibiscono un distacco dall’oggetto del discorso, ossia dalla morte. Gasparri, pur non restituendoci degli indizi sul film (come nel manifesto della Maschera del demonio, dove era possibile decodificare alcuni personaggi della vicenda, i loro rapporti antagonistici, delle indicazioni sull’ambientazione in costume e certe pratiche pagane), non si allontana dal tono allegorico della pellicola di Bava e dalle sue sperimentazioni sul colore.

Danza macabra di Antonio Margheriti (1964). L’affiche italiana è di grande impatto: un gorgo rosso di sangue dal quale affiorano tre figure, una donna urlante, un uomo barbuto e un teschio. Tra la donna e l’uomo, una mano che cerca un appiglio per salvarsi dalla spirale discendente del mulinello. Il paratesto del titolo ritaglia le lettere in un giallo colante che genera una diafora – tra il carattere tipografico e la parola (“macabra”) – per cumulo di sensi, caricati enfaticamente. E’ interessante notare come in questi manifesti, testo e paratesto lavorino con forza nella costruzione d’un senso generale, un’atmosfera, fortemente caratterizzata (sempre per il discorso del target di riferimento) e, al medesimo tempo, arbitraria. Qui infatti l’immagine ben si collega alla trama di reincarnazioni e di passato, presente, futuro su cui lavora Margheriti, tuttavia offre una lettura aperta, adattabile a centinaia di altri contesti. La sequenza del film, dunque, ri-racconta la storia, mostrando l’immagine come se si fosse appena interrotta, in attesa di proseguire (nella testa dello spettatore/lettore) magari in modo alternativo al film. Generando altre suggestioni, che sopravvivranno magari al ricordo del film (o, cosa comunissima, di certi fumetti neri).

Danza macabra di Antonio Margheriti (1964). L’affiche italiana è di grande impatto: un gorgo rosso di sangue dal quale affiorano tre figure, una donna urlante, un uomo barbuto e un teschio. Tra la donna e l’uomo, una mano che cerca un appiglio per salvarsi dalla spirale discendente del mulinello. Il paratesto del titolo ritaglia le lettere in un giallo colante che genera una diafora – tra il carattere tipografico e la parola (“macabra”) – per cumulo di sensi, caricati enfaticamente. E’ interessante notare come in questi manifesti, testo e paratesto lavorino con forza nella costruzione d’un senso generale, un’atmosfera, fortemente caratterizzata (sempre per il discorso del target di riferimento) e, al medesimo tempo, arbitraria. Qui infatti l’immagine ben si collega alla trama di reincarnazioni e di passato, presente, futuro su cui lavora Margheriti, tuttavia offre una lettura aperta, adattabile a centinaia di altri contesti. La sequenza del film, dunque, ri-racconta la storia, mostrando l’immagine come se si fosse appena interrotta, in attesa di proseguire (nella testa dello spettatore/lettore) magari in modo alternativo al film. Generando altre suggestioni, che sopravvivranno magari al ricordo del film (o, cosa comunissima, di certi fumetti neri).

Nella stretta morsa del ragno di Antonio Margheriti (1971), locandina italiana di Ferrini. Il film è il remake del precedente. Stessa sceneggiatura, cast differente. Pellicola a colori. Ferrini lavora sul rimontaggio e il collage dadaista. La locandina è semplice e d’effetto. Il fondo è tinto di rosso e mostra alcuni fotogrammi della pellicola. Si riconoscono di profilo Anthony Franciosa e Michele Mercier abbracciati con foga primitiva. In primo piano, in bianco e nero, ritagliata sopra lo sfondo, una mano al contrario, col palmo ben in evidenza e le dita appena contratte, come zampe lacerate aggrappate alla ragnatela del desiderio. Al centro del palmo, due occhi spalancati e onirici. Una mano dotata di occhi. L’incongruo surreale erompe attraverso questa breccia combinatoria che nulla ha a che fare col film. L’immagine conserva un tono generale d’allegoria (la metafora della mano che richiama l’immagine del ragno e ritorna nella parola del titolo, costruendo così una serie ininterrotta di metafore nel paratesto).

Nella stretta morsa del ragno di Antonio Margheriti (1971), locandina italiana di Ferrini. Il film è il remake del precedente. Stessa sceneggiatura, cast differente. Pellicola a colori. Ferrini lavora sul rimontaggio e il collage dadaista. La locandina è semplice e d’effetto. Il fondo è tinto di rosso e mostra alcuni fotogrammi della pellicola. Si riconoscono di profilo Anthony Franciosa e Michele Mercier abbracciati con foga primitiva. In primo piano, in bianco e nero, ritagliata sopra lo sfondo, una mano al contrario, col palmo ben in evidenza e le dita appena contratte, come zampe lacerate aggrappate alla ragnatela del desiderio. Al centro del palmo, due occhi spalancati e onirici. Una mano dotata di occhi. L’incongruo surreale erompe attraverso questa breccia combinatoria che nulla ha a che fare col film. L’immagine conserva un tono generale d’allegoria (la metafora della mano che richiama l’immagine del ragno e ritorna nella parola del titolo, costruendo così una serie ininterrotta di metafore nel paratesto).

La vendetta di Lady Morgan di Massimo Pupillo (1966), con la locandina italiana di Mario Piovano di grande costruzione narrativa. Siamo in un sotterraneo inondato da una sepolcrale luce verdastra (color della muffa). Si scorge un camino, un candelabro, delle scale, il pavimento di pietra. In primo piano una donna a terra in vestaglia azzurra. La donna è supina, il viso raggelato, del sangue che le sgorga da sotto le scapole. Sopra di lei, come un moloch, un uomo in abiti scuri nell’atto di alzarsi (o abbassarsi) sulla morta. Di lui non vediamo il volto, tagliato fuori dall’immagine. Sul fondo del sotterraneo, nella parte destra dell’immagine, dove ci sono le scale, una figura spettrale e liquida, bianco/grigiastra, dai bordi sfumati. E’ un fantasma che assiste. Alla propria uccisione? A quella di un’altra donna ad opera del medesimo maniaco? Pur rimanendo nel figurativo pieno, Piovano costruisce una locandina coordinata al testo filmico, nondimeno aperta a tutto. La scena interrompe un’azione chiave (un omicidio) a cui il lettore deve dare prosecuzione. Il titolo potrebbe alludere a qualcosa sulla figura del fantasma. Comunque, in questa fase del gotico italiano, i manifesti mantengono un legame coi film a cui sono legati, cosa invece fin da subito assai rara per le copertine dei fumetti neri. Certo, nel caso di un autore sperimentale come Bava, anche l’illustratore si sente in dovere di astrarre maggiormente, liberando le potenzialità surreali del poster.

La vendetta di Lady Morgan di Massimo Pupillo (1966), con la locandina italiana di Mario Piovano di grande costruzione narrativa. Siamo in un sotterraneo inondato da una sepolcrale luce verdastra (color della muffa). Si scorge un camino, un candelabro, delle scale, il pavimento di pietra. In primo piano una donna a terra in vestaglia azzurra. La donna è supina, il viso raggelato, del sangue che le sgorga da sotto le scapole. Sopra di lei, come un moloch, un uomo in abiti scuri nell’atto di alzarsi (o abbassarsi) sulla morta. Di lui non vediamo il volto, tagliato fuori dall’immagine. Sul fondo del sotterraneo, nella parte destra dell’immagine, dove ci sono le scale, una figura spettrale e liquida, bianco/grigiastra, dai bordi sfumati. E’ un fantasma che assiste. Alla propria uccisione? A quella di un’altra donna ad opera del medesimo maniaco? Pur rimanendo nel figurativo pieno, Piovano costruisce una locandina coordinata al testo filmico, nondimeno aperta a tutto. La scena interrompe un’azione chiave (un omicidio) a cui il lettore deve dare prosecuzione. Il titolo potrebbe alludere a qualcosa sulla figura del fantasma. Comunque, in questa fase del gotico italiano, i manifesti mantengono un legame coi film a cui sono legati, cosa invece fin da subito assai rara per le copertine dei fumetti neri. Certo, nel caso di un autore sperimentale come Bava, anche l’illustratore si sente in dovere di astrarre maggiormente, liberando le potenzialità surreali del poster.

In generale, invece, l’affiche rappresenta le pose, i valori, i codici di comportamento dei personaggi del film. Penso all’immagine di Simeoni per Il mulino delle donne di pietra di Giorgio Ferroni del 1960. Il professor Wahl a capo chino sulla sagoma di una donna di marmo. Il buio è percorso dai filamenti chiari delle ragnatele vetrate. Alle spalle delle due figure un volto gigante di donna illuminato di lato da una luce gialla. La donna grida. Alla sinistra del volto il profilo orfano del mulino, incorniciato da un alone giallo di luce chiusa. Tra il titolo e l’affiche delle chiare similitudini.

In generale, invece, l’affiche rappresenta le pose, i valori, i codici di comportamento dei personaggi del film. Penso all’immagine di Simeoni per Il mulino delle donne di pietra di Giorgio Ferroni del 1960. Il professor Wahl a capo chino sulla sagoma di una donna di marmo. Il buio è percorso dai filamenti chiari delle ragnatele vetrate. Alle spalle delle due figure un volto gigante di donna illuminato di lato da una luce gialla. La donna grida. Alla sinistra del volto il profilo orfano del mulino, incorniciato da un alone giallo di luce chiusa. Tra il titolo e l’affiche delle chiare similitudini.

Densi di immagini e sequenze congelate sono anche i poster de La strage dei vampiri e Metempsycho, quasi dei collage d’illustrazioni ricalcate dai film. Maggiormente surreali le immagini di Amanti d’oltretomba di Mario Caiano e di Libido di Ernesto Gastaldi e Vittorio Salerno. Il poster di Libido è di Renato Casaro e riprende il gorgo di Danza Macabra, solo che qui, sopra al vortice rosso e nero, c’è una donna (Mara Maryl) nuda, coperta da un lenzuolo giallo e legata per le caviglie e i polsi da delle corde che spariscono oltre le diagonali dei bordi. Di cosa parli Libido non è dato saperlo, salvo che di tempo, amore, sadismo e desideri perduti.

Densi di immagini e sequenze congelate sono anche i poster de La strage dei vampiri e Metempsycho, quasi dei collage d’illustrazioni ricalcate dai film. Maggiormente surreali le immagini di Amanti d’oltretomba di Mario Caiano e di Libido di Ernesto Gastaldi e Vittorio Salerno. Il poster di Libido è di Renato Casaro e riprende il gorgo di Danza Macabra, solo che qui, sopra al vortice rosso e nero, c’è una donna (Mara Maryl) nuda, coperta da un lenzuolo giallo e legata per le caviglie e i polsi da delle corde che spariscono oltre le diagonali dei bordi. Di cosa parli Libido non è dato saperlo, salvo che di tempo, amore, sadismo e desideri perduti.

Murder Obsession, Riccardo Freda, 1980. Una delle locandine italiane del film ricorre alla tecnica del collage fotografico, non più disegni quindi. Sul fondo nero, che occupa i due terzi dello spazio, in alto, abbiamo tre volti, ritagliati da tre situazioni differenti della pellicola. Ognuno di loro guarda in direzioni differenti ed è illuminato con tagli di luce disomogenei. Due donne e un uomo. L’uomo (John Richardson), alla sinistra di chi guarda. La donna (Anita Strindberg) alla destra. La terza donna (Silvia Dionisio) sopra di loro. Ognuno ha un’espressione di tensione. L’uomo pare sul punto di gridare o di perdere il controllo. La donna alla destra ha l’aria bagnata dalla paura. La seconda donna li torreggia e ha la bocca spalancata in un urlo muto. Alla sinistra dei tre c’è un coltello verticale (questo disegnato) che punta verso il basso, dove compaiono i titoli del film. Sulla lama del coltello è riflessa l’immagine fotografica di un corpo femminile nudo (Laura Gemser), attinto da alcune lacerazioni sul ventre. Grumi disegnati di sangue ne percorrono la verticalità della lama. In queste tarde locandine degli anni Ottanta si ricorre sempre più spesso al collage fotografico (magari inframmezzato nei titoli da elementi disegnati) per semplificare il lavoro dei cartellonisti. Il livello di scollamento (da questi elementi è difficile ricavare un’immagine-trama precisa del film e dei suoi contenuti) è maggiore rispetto ai gotici degli anni ’60. Ciò che la locandina ci fa capire è che Murder Obsession sarà un film di genere, probabilmente un horror o un thrilling (il coltello, le lame, una sinéddoche dell’intero italian giallo) e che ci saranno tre persone che avranno a che fare con la ragazza mulatta sventrata. Il resto è affidato alla nostra immaginazione.

Murder Obsession, Riccardo Freda, 1980. Una delle locandine italiane del film ricorre alla tecnica del collage fotografico, non più disegni quindi. Sul fondo nero, che occupa i due terzi dello spazio, in alto, abbiamo tre volti, ritagliati da tre situazioni differenti della pellicola. Ognuno di loro guarda in direzioni differenti ed è illuminato con tagli di luce disomogenei. Due donne e un uomo. L’uomo (John Richardson), alla sinistra di chi guarda. La donna (Anita Strindberg) alla destra. La terza donna (Silvia Dionisio) sopra di loro. Ognuno ha un’espressione di tensione. L’uomo pare sul punto di gridare o di perdere il controllo. La donna alla destra ha l’aria bagnata dalla paura. La seconda donna li torreggia e ha la bocca spalancata in un urlo muto. Alla sinistra dei tre c’è un coltello verticale (questo disegnato) che punta verso il basso, dove compaiono i titoli del film. Sulla lama del coltello è riflessa l’immagine fotografica di un corpo femminile nudo (Laura Gemser), attinto da alcune lacerazioni sul ventre. Grumi disegnati di sangue ne percorrono la verticalità della lama. In queste tarde locandine degli anni Ottanta si ricorre sempre più spesso al collage fotografico (magari inframmezzato nei titoli da elementi disegnati) per semplificare il lavoro dei cartellonisti. Il livello di scollamento (da questi elementi è difficile ricavare un’immagine-trama precisa del film e dei suoi contenuti) è maggiore rispetto ai gotici degli anni ’60. Ciò che la locandina ci fa capire è che Murder Obsession sarà un film di genere, probabilmente un horror o un thrilling (il coltello, le lame, una sinéddoche dell’intero italian giallo) e che ci saranno tre persone che avranno a che fare con la ragazza mulatta sventrata. Il resto è affidato alla nostra immaginazione.

Alla nostra voglia, indagare quelle facce crepitanti.

Ma se i cervelli si lasciano cullare dalla mania di ricondurre l’ignoto al noto, al classificabile, i manifesti (e le copertine dei fumetti neri) degli anni ’70 prevarranno sull’analisi, concentrandosi sull’attività psichica, sulla surrealtà, scrivendo finti romanzi, finti film, avversari del testo a cui s’accompagnano.

O comunque collage d’illustrazioni (o fotografie) incongrue, volte a costruire un mondo fobico in cui il sesso e la morte camminano nel grande frigorifero bianco della notte dei tempi.

Il plenilunio delle vergini di Paolo Solvay, 1973. Ho tra le mani il DVD della CineKult.

Il plenilunio delle vergini di Paolo Solvay, 1973. Ho tra le mani il DVD della CineKult.

Il manifesto classico presenta vari elementi, dall’alto verso il basso. Un volto demoniaco, dagli occhi itterici e i canini da vampiro. Il mostro sbava sul corpo galleggiante (nel fondo nero) d’una damigella denuda, velata dai sonagli d’aurora d’un lenzuolo rosato. Sotto di loro, sulla destra, il profilo statuario di Rosalba Neri col braccio destro alzato e un anello che sprigiona fulmini artici. Alla sinistra di Rosalba, una fila di donne ignude dai polpacci di sambuco e veli azzurrini sulle clessidre dei corpi. Una processione di bambole che ricorda certe immagini dei film di Jean Rollin. C’è un’aria infantile e sognante, dai colori fusi, un’illusione perduta di trame.

Altro DVD Cinekult, La mano che nutre la morte, di Sergio Garrone, 1974. Ellittico e a chiasmo sulle due figure. La testa (al contrario) d’una donna dai capelli di fuoco (immagine ripetuta in molte poesie surrealiste), due occhi e due mani che sbucano da un gorgo di colore nero e grigio. Gli occhi, fiamme di boro, fissano lo sguardo scintillante sul volto impazzito di lei. Qui si cerca una traduzione letterale dell’allegoria nel titolo, già di suo enigmatico e intraducibile. Di cosa parlerà? Quali gemme amare di sale coagulerà?

Altro DVD Cinekult, La mano che nutre la morte, di Sergio Garrone, 1974. Ellittico e a chiasmo sulle due figure. La testa (al contrario) d’una donna dai capelli di fuoco (immagine ripetuta in molte poesie surrealiste), due occhi e due mani che sbucano da un gorgo di colore nero e grigio. Gli occhi, fiamme di boro, fissano lo sguardo scintillante sul volto impazzito di lei. Qui si cerca una traduzione letterale dell’allegoria nel titolo, già di suo enigmatico e intraducibile. Di cosa parlerà? Quali gemme amare di sale coagulerà?

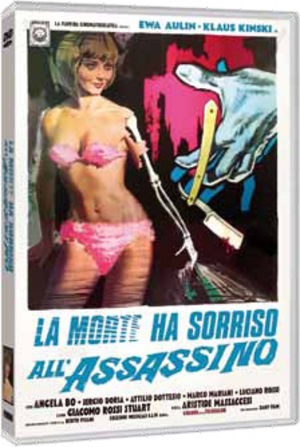

La morte ha sorriso all’assassino, Dvd Cinekult. All’interno della custodia viene presentata un’immagine splendida. Una donna in bikini rosa (Ewa Aulin) si staglia su un fondo nero con macchie frastagliate rosse. Il braccio sinistro della ragazza è scarnificato, ridotto all’unghia bianca delle ossa. Sul lato destro dell’immagine, una mano biancastra lascia cadere un rasoio. Qui il paratesto (titolo + icona) non aiutano. Le infiltrazioni meravigliose divengono una cosa sola e si biforcano all’infinito.

La morte ha sorriso all’assassino, Dvd Cinekult. All’interno della custodia viene presentata un’immagine splendida. Una donna in bikini rosa (Ewa Aulin) si staglia su un fondo nero con macchie frastagliate rosse. Il braccio sinistro della ragazza è scarnificato, ridotto all’unghia bianca delle ossa. Sul lato destro dell’immagine, una mano biancastra lascia cadere un rasoio. Qui il paratesto (titolo + icona) non aiutano. Le infiltrazioni meravigliose divengono una cosa sola e si biforcano all’infinito.

Siamo già nel collage da porno fumetto con Frankenstein ’80, l’unico film diretto dal direttore della fotografia Mario Mancini. Il volto del mostro (che ricalca quello classico della Universal e non il grugno lombrosiano di Xiro Papas) in primo piano col pugno alzato a brandire un coltellaccio. Sotto il suo mento, sospesa in un fondo nero e bianco, una donna, al solito nuda e malamente velata. Sulla campitura in alto a destra la serigrafia di un viso in bianco e nero che strilla. Semplice e brutale, senza fronzoli, come il film e certi albi della collana Terror.

Siamo già nel collage da porno fumetto con Frankenstein ’80, l’unico film diretto dal direttore della fotografia Mario Mancini. Il volto del mostro (che ricalca quello classico della Universal e non il grugno lombrosiano di Xiro Papas) in primo piano col pugno alzato a brandire un coltellaccio. Sotto il suo mento, sospesa in un fondo nero e bianco, una donna, al solito nuda e malamente velata. Sulla campitura in alto a destra la serigrafia di un viso in bianco e nero che strilla. Semplice e brutale, senza fronzoli, come il film e certi albi della collana Terror.

E Terror si intitola il film di Robert Oliver. Terror! Il castello delle donne maledette, art by Aller. L’immagine è ormai perfettamente confondibile con una delle infinite copertine surreal-porno dei fumetti neri del momento, e così la sceneggiatura della pellicola trash.

La morte negli occhi del gatto di Antonio Margheriti, 1973, art work di Piero Iaia. Anche qui si cerca di tradurre in immagini l’impossibile. Un primo piano di un gatto dagli occhi rossi. Il viso del gatto che si fonde con un viso di donna diviso, verticalmente, a metà. Una metà ridotta a teschio verdognolo. Sotto al groviglio, una donna lasciva, avvolta nelle braci d’un panno rosso sangue, ospizio tremante per le sue lunghe gambe d’aghi. I nostri occhi cercano un’intuizione tiranna, un’impressione di confronto, ma la carezza del linguaggio effonde un’ossessione nostalgica priva di qualunque significato. Il manifesto, il poster, l’affiche come voce di sirena, palpebra floreale nella costruzione eptagonale della mia cameretta infantile.

La morte negli occhi del gatto di Antonio Margheriti, 1973, art work di Piero Iaia. Anche qui si cerca di tradurre in immagini l’impossibile. Un primo piano di un gatto dagli occhi rossi. Il viso del gatto che si fonde con un viso di donna diviso, verticalmente, a metà. Una metà ridotta a teschio verdognolo. Sotto al groviglio, una donna lasciva, avvolta nelle braci d’un panno rosso sangue, ospizio tremante per le sue lunghe gambe d’aghi. I nostri occhi cercano un’intuizione tiranna, un’impressione di confronto, ma la carezza del linguaggio effonde un’ossessione nostalgica priva di qualunque significato. Il manifesto, il poster, l’affiche come voce di sirena, palpebra floreale nella costruzione eptagonale della mia cameretta infantile.

Il soffio del meraviglioso anima per intero le illustrazioni dei fumetti neri dei ’70, ove il sesso e l’orrore si fondono in tutte le tinte, esasperandosi l’un l’altro. Quelle immagini di copertina restano intatte, sopravvivono alle storie (spesso dozzinali) a cui s’accompagnano e di cui non ricordiamo nulla. Esse sono frammenti delittuosi di sogni di rivolta e abomini, di pagine romanzesche mai lette saltate, mai scritte (e se esistessero romanzi equivalenti a quelle immagini sarebbero senz’altro opere scritte rapidamente, senza un soggetto prestabilito, vergate tanto in fretta da non esser rilette mai; romanzi passivi, impulsi verbali, medianici, automatici, premonizioni).

Il soffio del meraviglioso anima per intero le illustrazioni dei fumetti neri dei ’70, ove il sesso e l’orrore si fondono in tutte le tinte, esasperandosi l’un l’altro. Quelle immagini di copertina restano intatte, sopravvivono alle storie (spesso dozzinali) a cui s’accompagnano e di cui non ricordiamo nulla. Esse sono frammenti delittuosi di sogni di rivolta e abomini, di pagine romanzesche mai lette saltate, mai scritte (e se esistessero romanzi equivalenti a quelle immagini sarebbero senz’altro opere scritte rapidamente, senza un soggetto prestabilito, vergate tanto in fretta da non esser rilette mai; romanzi passivi, impulsi verbali, medianici, automatici, premonizioni).

In quelle copertine ci aspettiamo sempre di ritrovare gli occhi del bambino perverso che siamo.