Nel rileggere un bellissimo lavoro di Germana Parenti, ho immaginato di abbinarlo al cinema gotico che, più di altri, ha saputo – giocando in casa – inscenare l’800 (vittoriano) con le sue contraddizioni, soprattutto quelle tra la scienza e il suo doppio, ossia tutte quelle manifestazioni di occulto, fantastique, quindi il cinema gotico inglese degli anni ’60 e ’70. Citerò comunque anche dei film americani (e in un caso obbligatorio una pellicola celeberrima tedesca) che mi pare si prestino agevolmente alle forzature del discorso.

Nel rileggere un bellissimo lavoro di Germana Parenti, ho immaginato di abbinarlo al cinema gotico che, più di altri, ha saputo – giocando in casa – inscenare l’800 (vittoriano) con le sue contraddizioni, soprattutto quelle tra la scienza e il suo doppio, ossia tutte quelle manifestazioni di occulto, fantastique, quindi il cinema gotico inglese degli anni ’60 e ’70. Citerò comunque anche dei film americani (e in un caso obbligatorio una pellicola celeberrima tedesca) che mi pare si prestino agevolmente alle forzature del discorso.

Dunque.

Il Secolo XIX vede fare passi da gigante alle scienze. Naturalismo, evoluzionismo, positivismo, sono tutte correnti che occupano un posto centrale negli studi dell’Ottocento e formano una mentalità (almeno nelle classi agiate) più rigorosa, in linea coi progressi anatomo-fisiologici del mondo.

Nonostante le certezze evoluzionistiche, i gentiluomini del XIX non riescono mai a liberarsi del tutto dall’idea spaventosa della fine e dal problema di certificare o meno un’esistenza oltre la morte.

Per questo molti uomini di scienza, oltre a indagare l’etere o le invisibili forze elettromagnetiche, s’adopreranno per scandagliare l’abisso del merveilleux [1] attraverso una forma malcelata di fede e spiritualismo.

Ma tratteggiamo brevemente il mondo (vittoriano, soprattutto) che andremo a rintracciare in alcune pellicole. Anzitutto parliamo di una società (inglese) la cui condotta morale è ispirata ai testi sacri (magari laicizzati un pochino) e a un’idea di umiltà, laboriosità e solidarietà di cui la public school ha responsabilità formativa. Un gentiluomo del XIX aveva (idealmente) benessere spirituale e salute del corpo e dal suo benessere organico dipendeva l’armonia (organica) della società, del corpo sociale. Il gentiluomo delle classi borghesi, delle classi medie, aveva beneficiato d’una educazione liberale raffinata dall’abitudine a esporre le proprie opinioni assennate o esercitarsi in piccole esperienze di governo, magari semplicemente nel proprio Club o Royal Society. Perché l’educazione liberale dei benestanti preservava soprattutto dai lavori umili e degradanti (per il corpo e lo spirito) affidati alle masse anonime e sporche dei lavoratori.

Tuttavia permanevano sacche oscure, loneliness dell’anima, sintomi d’una inquietudine intellettuale che il corpo sano non sopiva.

Tuttavia permanevano sacche oscure, loneliness dell’anima, sintomi d’una inquietudine intellettuale che il corpo sano non sopiva.

In questo primo schizzo è facile riconoscere buona parte dei personaggi (se non tutti) interpretati da Peter Cushing e Christopher Lee, due degli attori che maggiormente ritroveremo nel nostro lavoro.

Attori che incarneranno le due comunità del tempo, quella scientifica e quella religiosa.

Perché in fondo, tra materialismo, scetticismo, ateismo di facciata, la comunità scientifica e quella teologica si mescoleranno tra loro, unite dal mistero per la conoscenza, dal bisogno empirico di un meraviglioso da colmare o da lasciar irrisolto.

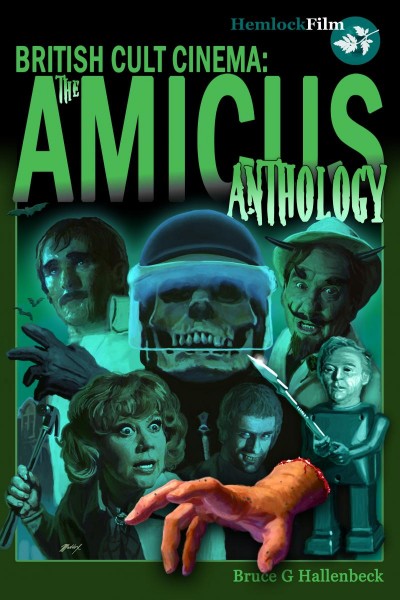

Tra l’empirismo e la fenomenologia dell’invisibile ci sarà un continuum, ben colto da molte pellicole della Hammer, della Amicus, della Tigon.

Questo perché né la scienza, né lo spiritismo riescono a dissolvere il velo insolubile della vita e della sua controparte, la morte.

Ecco allora che la scena dell’Ottocento si popola di figure assai differenti, eppure vicinissime nella ricerca, accomunate da origini familiari, intellettuali, ma opposte nei ruoli: dal positivista nomenclatore all’imbonitore da fiera anatomica.

Un’ultima avvertenza sulla metodologia di questo scritto.

Ai film indagati chiederemo proprio di questa peculiarità nel trattare, attraverso i personaggi e le trame, il rapporto tra la scienza e l’esoterismo, ignorando altri aspetti, da altri indagati benissimo, del gotico inglese o dei suoi interpreti.

La maschera di Frankenstein di Terence Fisher, con Peter Cushing, Christopher Lee, Hazel Court, Robert Urquhart, 1957. Cushing calza qui per la prima volta il suo ruolo della vita, disegnando un figlio della classe al potere, un aristocratico il cui potere capitalistico risiede nei secoli di sfruttamento latifondistico; un nobile minacciato da quella borghesia laica e moderata che si muoveva sulla linea del progresso liberista rispetto alle forze arretrate clerico-feudali dei Frankenstein. Da bambino il barone pare un clone del Leopardi, gracilino e brutto come il culo. Crescendo, la sete di sapere sarà smodata. Frankenstein s’aggirerà nel suo laboratorio fantascientifico fatto di burette, titolatici, valvole, transistor multicolori, aghi, siringhe, coltellacci; il suo tutor, Paul Krempe, al suo confronto è un morigerato. In Frankenstein c’è tuttavia dell’altro: egli è un medico da feuilleton tra il Conte Dracula e Fantomas, personaggio dalla sensibilità esasperata e romantica, d’un illuminismo degradato nei labirinti teratologici del poliziesco. Il barone ha un bagaglio scientifico basato sulla convinzione che il cervello nobiliti il corpo, l’espressione del viso, eccetera. Per questo, come un Lombroso parabolico, raccoglie crani e cervelli spoliando vecchi sepolcreti. Non c’è molto spazio per i sentimenti, meno misurabili rispetto all’antropometria d’un gaglioffo. E sul piano delle emozioni, il barone di Cushing è gelido come una lama settoria. Tra lui e la serva vige uno scambio sadico di fluidi organici e basta. Tra lui e la moglie nemmeno quello, solo smancerie e nessun contatto (e infatti Elizabeth sembra soffrire della tipica tristezza borghese, d’una loneliness che la attinge come la marea allo spuntar della luna). Tra lui e il tutor sembra esserci una competizione sottilmente sessuale, predatoria, in principio per accelerare la crescita intellettuale del barone, poi abbandonata per gli interessi di Krempe per Elizabeth. Ma al di là di questo triangolo, ciò che rimane è l’esasperazione surreale di Cushing per il suo laboratorio, per i suoi esperimenti coi cadaveri microcefali dei poveracci tirati giù dalle forche; su quei corpi scassati di ladroni, anarchici e rivoltosi socialisti, il feudale Frankenstein cerca di contenere la degenerazione del delinquente, del pazzo alienato, generando un nuovo nato da educare con biada e pugno di ferro. Il mostro di Lee è un mongolo criminale, insanabile corpo con cui riempire le gabbie del panoptico moderno.

La maschera di Frankenstein di Terence Fisher, con Peter Cushing, Christopher Lee, Hazel Court, Robert Urquhart, 1957. Cushing calza qui per la prima volta il suo ruolo della vita, disegnando un figlio della classe al potere, un aristocratico il cui potere capitalistico risiede nei secoli di sfruttamento latifondistico; un nobile minacciato da quella borghesia laica e moderata che si muoveva sulla linea del progresso liberista rispetto alle forze arretrate clerico-feudali dei Frankenstein. Da bambino il barone pare un clone del Leopardi, gracilino e brutto come il culo. Crescendo, la sete di sapere sarà smodata. Frankenstein s’aggirerà nel suo laboratorio fantascientifico fatto di burette, titolatici, valvole, transistor multicolori, aghi, siringhe, coltellacci; il suo tutor, Paul Krempe, al suo confronto è un morigerato. In Frankenstein c’è tuttavia dell’altro: egli è un medico da feuilleton tra il Conte Dracula e Fantomas, personaggio dalla sensibilità esasperata e romantica, d’un illuminismo degradato nei labirinti teratologici del poliziesco. Il barone ha un bagaglio scientifico basato sulla convinzione che il cervello nobiliti il corpo, l’espressione del viso, eccetera. Per questo, come un Lombroso parabolico, raccoglie crani e cervelli spoliando vecchi sepolcreti. Non c’è molto spazio per i sentimenti, meno misurabili rispetto all’antropometria d’un gaglioffo. E sul piano delle emozioni, il barone di Cushing è gelido come una lama settoria. Tra lui e la serva vige uno scambio sadico di fluidi organici e basta. Tra lui e la moglie nemmeno quello, solo smancerie e nessun contatto (e infatti Elizabeth sembra soffrire della tipica tristezza borghese, d’una loneliness che la attinge come la marea allo spuntar della luna). Tra lui e il tutor sembra esserci una competizione sottilmente sessuale, predatoria, in principio per accelerare la crescita intellettuale del barone, poi abbandonata per gli interessi di Krempe per Elizabeth. Ma al di là di questo triangolo, ciò che rimane è l’esasperazione surreale di Cushing per il suo laboratorio, per i suoi esperimenti coi cadaveri microcefali dei poveracci tirati giù dalle forche; su quei corpi scassati di ladroni, anarchici e rivoltosi socialisti, il feudale Frankenstein cerca di contenere la degenerazione del delinquente, del pazzo alienato, generando un nuovo nato da educare con biada e pugno di ferro. Il mostro di Lee è un mongolo criminale, insanabile corpo con cui riempire le gabbie del panoptico moderno.

La vendetta di Frankenstein di Terence Fisher, con Peter Cushing, Francis Matthews, 1958.

La vendetta di Frankenstein di Terence Fisher, con Peter Cushing, Francis Matthews, 1958.

Il carattere del barone è il medesimo, solo ancor più radicale, fuori dal controllo (la scarnificazione del personaggio verrà completata da Cushing nei seguiti, fino a che il barone diverrà una macchina di morte fredda e implacabile attraversata da sfuggenti blackout sessuali, come lo stupro nel controverso Distruggete Frankenstein del 1969, sempre diretto da Terence Fisher). Il giuramento di Ippocrate è superato da un ipertrofico bisogno di corpi. Infatti il film rende la bruttezza, le piaghe e la puzza dei moribondi. Ecco i postriboli degradati frequentati da ladri, alcolizzati, puttane e altri malandrini del patologico sociale che lo scienziato positivista vuole debellare. Altri corpi in semidecomposizione sono quelli del lazzaretto di Frankenstein, qui scappato alla ghigliottina del primo film e nascostosi sotto le mentite spoglie d’un medico benefattore di poveracci. Nel lazzaretto (e il lazzaretto è un pre-ospedale, già istituzione totale, ossia un luogo staccato dal mondo in cui si svolge una sola attività, il fiaccare la volontà dell’internato, lo smussarne la personalità togliendogli la pipa o altri oggetti personali) il barone, con la scusa d’accudire i corpi purulenti, taglia e cuce pezzi di membra per comporre nuovi corpi, questa volta perfetti. Frankenstein manipola i suoi malati come fossero già morti, li incide con lo scalpello e ne sottrae membra sane per le sue messe nere anatomiche. Frankenstein compulsa vorace il De Sedibus (1760) del Moranti e il Sepulchretum del Bonet; spappola i corpi e li frammenta, alla ricerca del segreto della vita, o per il sadico piacere di ridurre all’intraorganico la vita stessa. Nervi. Ossa. Midollo. Cartilagine. Fibra. Muscoli. Mucose. Siero. Epidermide. Cellule. Atomi. Lo sguardo di superficie del medico è vitreo, è un grande occhio bianco che scioglie la morte dentro le trasparenze delle provette. Si profila un Frankenstein proiettato nel futuro, quasi pronto a tramandare le sue idee razziali agli avatar del nazismo. In questa pellicola, ad aiutare Cushing, abbiamo il dottor Kleve, meno timoroso di Krempe. Kleve incarna i valori vittoriani e l’educazione d’un gentleman (educato in una pubblic school che ha il compito di curare le ansie dell’anima al fine di formare buoni membri del corpo sociale; i gentleman come Kleve hanno studiato i componimenti del mondo latino e greco, si sono addestrati sullo spirito delle civiltà antiche, traducendo da quelle eleganti lingue morte lo spirito d’una rinascita dei valori e degli ideali del nuovo liberismo) mosso dalla continua emulazione del suo maestro.

Dracula il vampiro di Terence Fisher, del 1958, con Peter Cushing e Christopher Lee.

Dracula il vampiro di Terence Fisher, del 1958, con Peter Cushing e Christopher Lee.

Cushing interpreta uno scienziato dalla mentalità aperta, capace di coniugare sia l’uomo di scienze che il teologo dell’occulto, tra Darwin, Huxley e Allan Kardec. Van Helsin è uno scienziato neogotico che utilizza le conoscenze mediche del tempo, i primi studi sulla fisiologia (ossia il rapporto tra psiche e corpo), la neurologia e non ha paura di gettarsi oltre i limiti acquisiti dal naturalismo e abbracciare i saperi del folklore. Il Van Helsing di Cushing è un Crookes folgorato dalla lettura dell’abate Calmet e del suo Dissertations sur les apparitions, pubblicato nel 1746. Ancor meglio di Calmet (scettico benedettino) i libri di demonologia di Jules de Merville e Gougenot des Mousseaux potrebbero ben figurare nella giara portatile del dottor Van Helsing, uomo portato a dare una lettura demoniaca del vampiro, ossia un cadavere marionetta rianimato dal diavolo per fini omicidi o rivoluzionari.

In lui si fondono naturalmente le figure del medico e del prete.

Bisogna notare che Van Helsing ha un’impronta differente rispetto al barone Frankenstein. Cushing rende la cosa con un fare calmo, d’una cortesia secca ma non per questo meno sincera. Egli è scrupoloso, senza il cieco zelo del barone, capace di fare un passo indietro dinanzi allo smarrimento umano degli altri (Arthur Holmwood dinanzi al cadavere impalato di Lucy). Colpisce inoltre la cura nella ricostruzione degli interni del film, quando vediamo Van Helsing incidere al fonografo degli appunti scientifici sul fenomeno del vampirismo.

La mummia, di Terence Fisher, con Peter Cushing, Christopher Lee, Yvonne Furneaux, 1959.

La mummia, di Terence Fisher, con Peter Cushing, Christopher Lee, Yvonne Furneaux, 1959.

Cushing qui non è un medico, bensì un archeologo, John Banning. Naturalmente vive il suo lavoro con la medesima abnegazione dei vari Van Helsing e Frankenstein. Tuttavia il personaggio presenta delle caratteristiche interessanti ai fini della nostra ricognizione. Banning è figlio d’una classe agiata, borghese (l’haute bourgeoisie pronta a competere con la nobiltà fondiaria dei Frankenstein e a togliere loro terreno da sotto i piedi grazie all’invenzione della democrazia parlamentare, innocua forma di governo che illude le masse ignoranti di tenere le redini e di affidare la – vera – pratica del potere alla classe borghese per rappresentanza, rappresentanza di cui, una volta eletti, se ne fottono; sono questi gli anni dell’acciaio, delle rotaie, del vapore e del ferro, insomma di un progresso inevitabile che trova nel liberismo economico il suo mantra), dotato di sani appetiti e col vezzo, vittoriano, di lavorare oltre ogni limite fisico. Banning è un corpus sanum in mens sana, vigoroso, dinamico, pronto a compiere atti liberatori del suo potenziale fisico e spirituale. Banning pare forgiato dall’attività fisica del canottaggio o delle lunghe marce, irrobustito dalla vigorosa vita dell’archeologo spiritualmente integro (e questo nonostante lo si mostri fin da subito azzoppato per qualche incidente). Coi personaggi precedenti condivide soprattutto la miscela di rigore scientifico (l’archeologia) e il gusto per il meraviglioso.

Il mostro di sangue, di Vernon Sewell. Con Peter Cushing, Robert Flemyng, Wanda Ventham.

Il mostro di sangue, di Vernon Sewell. Con Peter Cushing, Robert Flemyng, Wanda Ventham.

Trama assurda e risibile, a tratti trash. Cushing è un detective con mentine in bocca, qui più asciutto e sottotono, comunque perfetto. Robert Flemyng (il dottor Hichcock di Freda) torna a indossare i panni dello scienziato pazzo, qui il suo campo è l’entomologia. Quel che ci interessa, oltre all’impeccabile ricostruzione scenografica del XIX secolo, è l’introduzione di una lunga scena teatrale. Teatro da camera borghese. Il dr. Carl Mallinger (Flemyng) ha un piccolo teatro da camera in casa, col quale può dilettare se stesso, sua figlia e altri amici. Mallinger se lo può permettere perché è un borghese, un uomo che, attraverso la sua professione (ormai sempre più rispettabile e scientifica), ha raggiunto agiatezza e potere sociale. Il teatro (come altri marchingegni della meraviglia) è svago per signori, ornamento che distingue i centri urbani più poveri da quelli politicamente maggiori, dotati di teatri stabili. La cerimonia del teatro è sfoggio della propria cultura elevata, del proprio rango, della propria ricchezza. Ancor più un teatro come quello di Mallinger, dove una piccola compagnia di Guignol mette in scena qualcosa tratto da Essai théorique et expérimentale sur le galvanisme di Aldini.

Horror Express, di Eugenio Martin, con Peter Cushing, Christopher Lee, Alberto DeMendoza, Telly Savalas, 1972.

Horror Express, di Eugenio Martin, con Peter Cushing, Christopher Lee, Alberto DeMendoza, Telly Savalas, 1972.

Co-produzione Gran Bretagna – Spagna. Una versione feuilleton de La Cosa di Carpenter praticamente. Film molto bello, ambientato nei primi anni del ‘900 su un treno che attraversa la Siberia. Un mostro alieno scivola tra i vagoni come l’ombra di Nosferatu. Lee interpreta un archeologo, il prof Saxton, assai arcigno e antipatico. Cushing è il solito medico, il dottor Wells, più umano e facilone rispetto all’implacabile Frankenstein. La messa in scena scientifica è meno curata, orientata verso la space opera: l’alieno che succhia i cervelli e le conoscenze e si reincarna. Da un liquido sieroso che prelevano dalle orbite del mostro, Wells e Saxton riescono a vedere immagini della Terra dallo spazio, creando uno stupore salgariano di afterimages retinal, postume. Man mano che il treno (ecco, il treno con le sue suggestioni o derive surreali da feuilleton del XIX secolo: il treno di Horror Express è quello di Fantomas, oggetto scintillante della modernità, simbolo di rapide trasformazioni. Sul treno del film si consuma un romanzo ricco di incongruenze sublimi, personaggi meccanici, deviati, neri, esaltati, sprofondati nell’universo grottesco della modernità: il linguaggio di Horror Express è accumulatorio, come certi collage da Belle Epoque, egualmente intriso d’eros e delitti, di – vagoni – letti e squartamenti. L’universo di Horror Express è mentale, una Siberia congelata della mente, una stanza concentrazionaria stipata all’inverosimile di violenza criminale aliena, Emilio Salgari e Poe alla sceneggiatura – la struttura narrativa è enumerazione caotica d’autopsie, flanerie sulle vetrine catalizzate del mistero –, anatomia del desiderio di un lettore bambino eternamente prigioniero della propria vaudeville mentale) si stipa di corpi, Wells si vede costretto a operare delle autopsie ferroviarie, improvvisate sui tavoli del vagone bagagliai. In queste scene sublimi, Cushing fa sfoggio della sua arte gesticolatoria e settoria.

I terrificanti delitti degli assassini della via Morgue, di Gordon Hessler, con Jason Robards, Herbert Lom, Christine Kaufmann, Adolfo Celi.

I terrificanti delitti degli assassini della via Morgue, di Gordon Hessler, con Jason Robards, Herbert Lom, Christine Kaufmann, Adolfo Celi.

Robards è George Charron, capo di una compagnia di Guignol. E il Guignol fa parte del landscape di questo XIX secolo. E’ fratello di quel merveilleux di cui ci occupiamo. Scienza positivista accanita sul raziocinio e tuttavia ammaliata dai baracconi da fiera, dai musei itineranti delle cere, al punto da fare di essa stessa un museo anatomico itinerante per alienisti criminali. Il Guignol vive di piaghe e ferite, di carni torturate, strazi rubati alla cronaca nera del tempo, in anticipo di mezzo secolo sul gore cinematografico che gli ruberà la scena; il teatro del Guignol ha anche forti connessioni con la narrativa nera a cavallo tra il XIX e il XX, anch’essa interessata alle forti emozioni, al sensazionale popolare, all’esplorazione dei bassi istinti, del macabro, del bizzarro, dell’abnorme. Ecco allora la similitudine del Guignol con la cronaca nera, col cinema, con la narrativa nera e con la morgue, irresistibile fonte di disturbante che attirava il pubblico dell’epoca a caccia di emozioni forti e dolciumi. Dalla morgue il passo è breve. Subito dopo abbiamo similitudini tra il Guignol e i musei ambulanti delle cere, che, a loro volta, inscenavano il medesimo barnum [2] di manichini congelati in atrocità ricalcate dalla cronaca, prolungamento realistico degli orrori di dissezione sul corpo umano. Eppure del Guignol, arte effimera e di transizione, rimane per me più forte quella tenerezza dei trucchi, eseguiti “in diretta” sulla scena, col ribes in bocca a ricreare gli sbocchi di sangue, o gli stiletti retrattili, capsule cremisi a imbrattare le assi di legno del palco, manichini di cera al posto degli attori. Guignol da camera. Guignol nomade, crocevia di moltissimi stimoli.

La vera storia del dottor Jekyll, di Stephen Weeks, con Christopher Lee, Peter Cushing, Susan Jameson.

La vera storia del dottor Jekyll, di Stephen Weeks, con Christopher Lee, Peter Cushing, Susan Jameson.

Il mio film preferito su Jekyll, girato senza fronzoli dal giovanissimo Stephen Weeks. Lee si trasforma in un Hyde buffo e briccone, con denti sporgenti e fisionomia lombrosiana. La componente scientifica del film è fumettosa, con Lee che pasticcia qualche buretta, senza la clinica maestria di Cushing (qui confinato al ruolo interessantissimo di Utterson). Interessa di più l’efficace ricostruzione del mondo borghese e dei suoi rituali (il club, il laboratorio, lo studio, le passeggiate, i rapporti formali, ingessati, coi domestici), contrapposti al suburbio fetido nel quale s’immerge Hyde. Jekyll è un medico giovane, come giovane è il suo campo d’indagine: la psicologia dell’ES. Le teorie sulle quali lavora sono sperimentali. Tuttavia il benessere economico l’ha già attinto, regalandogli una casa che è la quintessenza del mondo borghese, i cui interni sono sovraffollati di oggetti, cuscini, stoffe, drappeggi, tappezzerie elaborate. Il comfort della home è visibile, quantificabile. Attraverso gli sforzi eroici del proprio lavoro, Jekyll s’è sollevato dalla palude demoralizzante dei poveri uomini, palude nella quale sguazzano i corpi tumefatti degli operai, delle prostitute e dei disoccupati, tutti dominati da un’insicurezza ottocentesca, controparte del credo liberista. Corpi poveri in canna, senza risparmi, esposti alla malattia e alla vecchiaia e quindi all’impossibilità (già dopo i 40 anni) di non lavorare più. Corpi in declino, labouring poor laici e vagamente socialisti, presi a obnubilarsi nelle taverne, vere “chiese” dell’operaio e del malfattore. E’ in queste “chiese” che cerca riparo anche Mr. Hyde, controparte borghese, reso inquieto dal vuoto lasciato nella sua vita dall’assenza di una famiglia, vero centro puritano del mondo borghese; famiglia – cellula elementare e produttiva della società borghese. Tra i vicoli maleodoranti di piscio, Hyde non cerca la virgines intactae in dote, bensì l’automatismo sessuale della promiscuità, la libertà dai dogmi. E così aveva fatto Stevenson nella prima, distrutta, versione della novella, concentrandosi su cosa facesse Jekyll nelle vesti di Hyde; Weeks ci restituisce la plenitudine bovina delle pulsioni del mostro (iconograficamente reso come un rozzo scimmione a sostegno dell’Origine della specie di Darwin), metafora dell’etopea inconscia dell’uomo moderno.

Il terrore viene dalla pioggia, di Freddie Francis, con Peter Cushing, Christopher Lee, Lorna Heilbron.

Il terrore viene dalla pioggia, di Freddie Francis, con Peter Cushing, Christopher Lee, Lorna Heilbron.

La parascienza di questa splendida pellicola inizia subito sotto il segno di un anti-darwinismo che vorrebbe rivoluzionare la storia dell’uomo. Cushing è Emmanuel Hildern, un professore antropologo alle prese con un fossile rianimato dalla pioggia. Anche qui Cushing è ossessionato dal suo lavoro, con tratti caricaturali, grotteschi, che torneranno spesso negli ultimi film dell’attore inglese. Comunque, gli spunti più interessanti riguardano il ruolo affidato a Christopher Lee, ossia il fratello di Emmanuel, James Hildern, ora direttore di un Institute for mental disorders. L’asylum di James presenta tutte le caratteristiche di un istituto totale: morte civile del soggetto durante l’ammissione, il farsi spogliare dei propri indumenti, fotografare, pesare, prendere le impronte, assegnare numeri anziché nomi, tagliarsi i capelli, farsi consegnare la casacca dell’istituto, essere smussato, ri-programmato, azzerato, sorvegliato, punito, reso obbediente. Ancor più feconda è l’analisi dello sguardo medico di James Hildern e del suo staff. Uno sguardo arrogante, cinico. James Hildern è il direttore di un manicomio di anatomia euclidea, dove, sotto i ferri del bisturi o le lenti fredde dei microscopi, si cerca di isolare i (il) virus patogeni (del male) su segmenti tissulari. Quella dell’Hildern institute è una anatomia patologica dove il corpus del malato è idealizzato, plasmato dallo staff. Hildern ha convinzioni mediche secche, friabili, matematiche. La sua osservazione ospedaliera dei malati/reclusi si rifà a Esculapio, corretto dal rigorismo spietato di chi è convinto che il corpo del paziente emetta un effluvio maligno potenzialmente corrosivo per l’intero corpo sociale. Naturalmente la malattia (o il male puro) colpisce le classi povere, i derelitti, i criminali. E’ dunque un miasma putrido da istituzionalizzare e ridurre a nosologia clinica. James Hildern utilizza un alfabeto patologico – da fine grammatico – e, attraverso il suo schema ideale, osserva, isola. Altro interesse del film è Penelope, la figlia di Emmanuel. La ragazza è anch’essa afflitta da una latenza patologica (il tema della malattia confusa col concetto teologico del male – Bibbia, Nuova Guinea, antropologia e fede – sono il centro pulsante del film) che la trasforma da ragazza posata, di buona famiglia, in una macchina dei nervi (similmente a molte donne del gotico inglese, si pensi soprattutto alla figlia di Jack lo squartatore ne Gli artigli dello squartatore di Peter Sasdy). Penelope, velocemente, diviene una isterica vivente, una massa di cera suscettibile a ogni stimolo esterno. Essa finisce per regredire a uno stadio automatico del proprio istinto nervoso, pronto per le tavole settorie dei medici dell’occulto.

Le jene di Edimburgo, di John Gilling, con Peter Cushing, 1959.

Le jene di Edimburgo, di John Gilling, con Peter Cushing, 1959.

Anno 1828.

Dottor Robert Knox.

Burke & Hare.

Film bellissimo, capace di offrirci una ricostruzione archeologica sullo sguardo medico dei primi decenni dell’800. Una ricognizione sulla pratica medica dell’anatomia e dissezione dei corpi umani. Cushing è Knox, un medico brillante e sagace che sferza i suoi colleghi tacciandoli di incapacità manifesta. Knox dirige una scuola di anatomia che ha l’obiettivo di formare una classe medica adeguata ai nuovi bisogni della società. Pur di riuscire nella sua missione, Knox (ancora una volta un Cushing perfetto, glaciale, prigioniero delle sue convinzioni) non esita a servirsi di Burke & Hare, due ladri di cadaveri disposti a uccidere pur di procurare corpi sempre nuovi e freschi. Bene. Questo il quadro. Gilling (anche alla scrittura) restituisce con precisione la storia dell’educazione medica. Anche se il film non lo mostra (da questo punto di vista è pulitissimo), gli studenti di Knox dissezionano i corpi dei cadaveri, li penetrano e si appropriano delle loro interiora. Tra loro solo uomini. La dissezione è pericolosa e difficile. Non ancora permessa alle donne. Tuttavia, intorno agli anni ’20 del XIX secolo, è arduo ottenere dei corpi freschi. La figura del medico si confonde con le tinte scure dei body snatcher o resurrectionism. I ladri di cadaveri operavano per conto di chirurghi bisognosi di corpi per le loro scuole. Il depredare una tomba veniva vissuto come uno stupro ai famigliari del defunto, quasi sempre neri, indiani, irlandesi, immigrati, insomma poveri. Naturalmente la religione cattolica aborriva la pratica della dissezione e, di comune accordo con l’autorità pubblica, bandiva delle taglie per punire i profanatori. Alcuni (i più benestanti) arrivavano persino a pagare dei guardiani con cani per vegliare sulle lapidi. Altri ricorrevano all’imbalsamazione o alla cremazione. La superstizione e l’ignoranza ammantavano ancora la pratica medica di superstizione. Sarà proprio il XIX secolo e il boom del capitalismo, della borghesia, a cambiare le carte in tavola. E mentre anche protestanti e calvinisti s’interrogano sul problema, i medici/butcher fanno pratica coi loro scalpelli sulle classi sociali più basse. Così, come Knox nel film, i chirurghi finiscono per essere attaccati, percepiti come mostri trasgressivi e spietati, interessati al materialismo dei nervi e delle cartilagini, anziché dall’anima dei pazienti. Ma la pratica anatomica è indispensabile per forgiare un vero medico. Le prime scuole mediche di Parigi, Londra, Philadelphia, lo capiscono. Via via l’identità medica diviene una professione, una scienza da trasmettere. Anche i figli dei poveri contadini possono diventare dottori, imborghesirsi, accrescere il proprio prestigio. Ricevono una educazione primaria e secondaria, poi s’affiancano a un medico locale per i primi rudimenti. A 18 anni, i più bravi, entrano in un College e ricominciano un training anatomico rigoroso. Alcuni di loro divengono figure eminenti della società. L’anatomia, ai loro occhi, ha uno charm attrattivo. E’ lo charm del teatro anatomico. C’è qualcosa di magico (ancora le merveilleux) nel doctor’s office, nelle dissecting room. La scoperta del corpo, le sue prime nudità (soprattutto femminili) offerte agli occhi stellati di ragazzetti provenienti dai buchi di culo d’America, d’Inghilterra. I fluidi. Le consistenze porose della pelle. I rituali del bisturi lungo le suture delle forme. Spesso sono gli studenti a trattare coi body snatcher. O a ingollarsi di alcool e farsi ritrarre di nascosto con qualche cadavere messo in posa. Molti di loro si fanno degli scherzetti, infilandosi corpi femminili nei letti, o mangiando pezzettini di human flesh. Eros & dissection jokes. Dissezionare una giovane donna è molto erotico, e lo capiscono anche le prime riviste mediche, ricche di illustrazioni al riguardo. La dissezione s’avvicina, nella superstizione popolare, a uno stupro che offende l’onore delle madri, delle spose, delle figlie, riducendo tutto a nervi esposti sotto gli occhi di bue delle lanterne a petrolio.

Dissection is quintessentially phallic. Ma chi finiva sui tavoli? I poveri, lo abbiamo detto. I più facili da sfilare da una sepoltura di 3° categoria. Subito dopo venivano i criminali soppressi dalla pena capitale e magari lasciati a marcire su una forca in qualche quadrivio. O ancora ladri inumati senza christian burial. Così i casi di body snatching dilagano come una epidemia in Massachusetts, Pennsylvania, South Carolina, Inghilterra, Louisiana, elsewhere. Altri corpi vengono dalle prigioni o simili istituzioni totali. Tra il 1789 e il 1879 vengono emanati i primi act che regolamentano l’uso dei corpi a fini anatomici. Ma non bastano a supplire i 600 e 700 corpi all’anno di cui hanno bisogno scuole come quella di New York City. Quindi gli anatomisti, come vampiri della scienza, continuano a rivolgersi ai body snatcher e a stabilire con essi una parabola capitalistica di merchandise oltretombale. Tuttavia gli act emanati dagli Stati regalano nuove ambizioni ai vari emuli del dottor Knox. I medici entrano a far parte della borghesia, si identificano con essa. E la borghesia è la classe protagonista dell’800. La classe che consuma le popular lectures, i pamphlets, e gli home manuals, i magazine, newspaper incentrati sull’anatomia, il progresso tecnologico. La popular anatomy entrerà sotto forma di opuscoli, saggi, articoli scientifici e soprattutto illustrazioni, nelle case dei borghesi della middle class, rispondendo ai bisogni di razionalità e fantastique delle classi agiate. Tra il 1830 e il 1870 si fa strada l’idea di uno sguardo medico più amichevole e utile ai fini di preservare la società dal dilagare del male, sotto forma di epidemie e malattie. I medici, come detective di novel, si trasformano lentamente, da vampiri a paladini dell’ordine costituito. Molti di loro, in America, si daranno a lezioni ambulanti nelle piccole città, al fine di acculturare gli strati sociali dell’hinterland. Le letture pubbliche saranno assai lucrative per loro. L’anatomia diverrà una prerogativa dell’identità borghese. Le middle class ritroveranno nelle dissecting room il sensazionalismo delle fiction dark e pornografiche, la mescolanza tra scienza e mad doctor, ipnotismi e necrofili. Insomma gli oblong tables delle sale settorie rientreranno negli archetipi del gotico, come metafore di carnalità e corruzione. Un gotico anatomico ripreso anche dalla narrativa nera del periodo (da Poe a George Lippard, fino ai nostri Scapigliati), il cui fine è un addomesticamento del corpo, una sua civilizzazione (in questo la letteratura seriale, come gli asylum, le prigioni, le scuole, i supermercati, svolgono le medesime funzioni disciplinari, fondamentali per gli assetti delle società capitaliste degli ultimi 200 anni). Sintesi perfetta di questa fringe science sono i musei anatomici che iniziano a circolare dal 1840, dove privati collezionisti esponevano sotto formalina grotteschi rimasugli del corpo smembrato. Crani, calchi in cera, muscoli, cervelli, ossa, freaks dalla Mongolia, dalla Cina, Sud Africa. Il museo è un medicine show pensato per gli strati più bassi della popolazione, un luogo grottesco in cui la gonorrea, la sifilide, la sterilità e altre disabilità nervose si mettono in mostra insieme agli strumenti di tortura e altre suggestioni d’appendice. Mai come in questi luoghi l’anatomia clinica e il gotico s’incontrano, formando una zona del fantastique, del merveilleux che in ogni momento può invocare i rigori etici di una medical school, oppure inabissarsi in una dissecting room da horror della Universal anni ’30. Utopie della cultura. Idee sul (del) corpo. Frankenstein e il dr. Jekyll o mr. Hyde, body snatcher e anatomisti appartengono alla parabola del capitalismo dell’800; essi fanno merce del corpo fisico (e della sua psicologia) e si trasformano in letteratura di massa, pronta a ributtare dalla finestra dell’esotismo quel che la scienza ha cacciato a pedate dalla porta.

Dissection is quintessentially phallic. Ma chi finiva sui tavoli? I poveri, lo abbiamo detto. I più facili da sfilare da una sepoltura di 3° categoria. Subito dopo venivano i criminali soppressi dalla pena capitale e magari lasciati a marcire su una forca in qualche quadrivio. O ancora ladri inumati senza christian burial. Così i casi di body snatching dilagano come una epidemia in Massachusetts, Pennsylvania, South Carolina, Inghilterra, Louisiana, elsewhere. Altri corpi vengono dalle prigioni o simili istituzioni totali. Tra il 1789 e il 1879 vengono emanati i primi act che regolamentano l’uso dei corpi a fini anatomici. Ma non bastano a supplire i 600 e 700 corpi all’anno di cui hanno bisogno scuole come quella di New York City. Quindi gli anatomisti, come vampiri della scienza, continuano a rivolgersi ai body snatcher e a stabilire con essi una parabola capitalistica di merchandise oltretombale. Tuttavia gli act emanati dagli Stati regalano nuove ambizioni ai vari emuli del dottor Knox. I medici entrano a far parte della borghesia, si identificano con essa. E la borghesia è la classe protagonista dell’800. La classe che consuma le popular lectures, i pamphlets, e gli home manuals, i magazine, newspaper incentrati sull’anatomia, il progresso tecnologico. La popular anatomy entrerà sotto forma di opuscoli, saggi, articoli scientifici e soprattutto illustrazioni, nelle case dei borghesi della middle class, rispondendo ai bisogni di razionalità e fantastique delle classi agiate. Tra il 1830 e il 1870 si fa strada l’idea di uno sguardo medico più amichevole e utile ai fini di preservare la società dal dilagare del male, sotto forma di epidemie e malattie. I medici, come detective di novel, si trasformano lentamente, da vampiri a paladini dell’ordine costituito. Molti di loro, in America, si daranno a lezioni ambulanti nelle piccole città, al fine di acculturare gli strati sociali dell’hinterland. Le letture pubbliche saranno assai lucrative per loro. L’anatomia diverrà una prerogativa dell’identità borghese. Le middle class ritroveranno nelle dissecting room il sensazionalismo delle fiction dark e pornografiche, la mescolanza tra scienza e mad doctor, ipnotismi e necrofili. Insomma gli oblong tables delle sale settorie rientreranno negli archetipi del gotico, come metafore di carnalità e corruzione. Un gotico anatomico ripreso anche dalla narrativa nera del periodo (da Poe a George Lippard, fino ai nostri Scapigliati), il cui fine è un addomesticamento del corpo, una sua civilizzazione (in questo la letteratura seriale, come gli asylum, le prigioni, le scuole, i supermercati, svolgono le medesime funzioni disciplinari, fondamentali per gli assetti delle società capitaliste degli ultimi 200 anni). Sintesi perfetta di questa fringe science sono i musei anatomici che iniziano a circolare dal 1840, dove privati collezionisti esponevano sotto formalina grotteschi rimasugli del corpo smembrato. Crani, calchi in cera, muscoli, cervelli, ossa, freaks dalla Mongolia, dalla Cina, Sud Africa. Il museo è un medicine show pensato per gli strati più bassi della popolazione, un luogo grottesco in cui la gonorrea, la sifilide, la sterilità e altre disabilità nervose si mettono in mostra insieme agli strumenti di tortura e altre suggestioni d’appendice. Mai come in questi luoghi l’anatomia clinica e il gotico s’incontrano, formando una zona del fantastique, del merveilleux che in ogni momento può invocare i rigori etici di una medical school, oppure inabissarsi in una dissecting room da horror della Universal anni ’30. Utopie della cultura. Idee sul (del) corpo. Frankenstein e il dr. Jekyll o mr. Hyde, body snatcher e anatomisti appartengono alla parabola del capitalismo dell’800; essi fanno merce del corpo fisico (e della sua psicologia) e si trasformano in letteratura di massa, pronta a ributtare dalla finestra dell’esotismo quel che la scienza ha cacciato a pedate dalla porta.

Davide Rosso

[1] Ma che cos’è il meraviglioso surrealista? E’ l’incontro tra gli stati del sonno e della realtà, incontro che genera una “surrealtà” appunto, ossia una sensibilità, una irriducibile inquietudine/predisposizione verso l’arbitrio del mistero, dell’irrisolto, del non spiegato, alleomorfia del desiderio.

[2] Pesa su questi film gotici inglesi l’ombra inevitabile del gotico tedesco, responsabile dei primi veri film horror del XX secolo. Su tutti voglio almeno riassumere Il gabinetto del dottor Caligari, film che miscela lo spettro della modernità, uomini di fede e scienza. Clinici e fiera, il linguaggio moderno che unisce ipnosi e tecnologia, ma ha bisogno di un pubblico, di un osservatore. Ne ha bisogno Frankenstein, ne ha bisogno Van Helsing. Ma la modernità è soprattutto gestione, controllo di un gruppo di individui. Clinici e fiera, simulacri di spazi. Spazi del corpo e della mente. Spazi di recupero, regressione, cura. O spazi di svago, regressione al meraviglioso infantile, o nel puro terrore dell’ignoto. La fiera, il tunnel dell’orrore, il Guignol, il museo delle cere, la morgue. E ora la clinica. Lo spettacolo della fiera cattura e affascina i meccanismi psichici collettivi, unendo ipnosi, frisson e macchine. La clinica è anch’essa una forma dello spettacolo ottocentesco, modo di gestione e controllo disciplinare dei soggetti, addomesticati nei comportamenti (analogamente a quanto farebbe una prigione, una scuola, una caserma). La clinica è una tecnologia astratta di tecniche disciplinari, di norme di assoggettamento all’Istituzione totale. La modernità è continua produzione di “nuovo”, è un processo che interessa i corpi, le immagini, i linguaggi e spazza via e cancella ciò che è fisso. Dunque clinica e fiera come equivalenti di un outlet, supermercati. E Caligari e Cesare? Il magnetizzatore e il sonnambulo. Il domatore e la marionetta. Caligari è un magnetizzatore, un discepolo del medico Antonio Mesmer, ed esercita su Cesare un potere tale da provocare su di lui uno stato di sonnambulismo artificiale, ottenuto colla semplice imposizione delle mani, colla forza dello sguardo e della volontà. Nello stato sonnambulico, Cesare (morto vivo chiuso in una cassa, ad alimentare immagini di soffocamento nella tomba, fantasia nera di intere generazioni ottocentesche – corpo denegato, represso, amputato della propria sessualità – nero, filiforme, in bilico tra vita e morte) è in grado di prevedere il futuro, ma è anche un fantoccio nelle mani di un imbonitore da fiera senza scrupoli, un mad doctor i cui fini scientifici sono confusi. Caligari imbonitore o direttore di clinica, fonde dentro di sé i 2 elementi della modernità che faticosamente indaghiamo in questo articolo. Lo stupore e il frisson. Con il controllo della mente. Caligari magnetizzatore definitivo dell’800, del ‘900, di oggi. Più di Frankenstein, i suoi piani di induzione alla trance trovano nel padiglione delle meraviglie cliniche la piena attuazione. Sarà poi la cultura di massa a diffonderli con un jingle.