Quella del fantasma è senza ombra di dubbio la figura soprannaturale più conosciuta, presente – per così dire – anche nella vita di tutti i giorni, a livello di credenza popolare. Appare quindi in tutte le forme espressive e narrative: non di rado c’è una apparizione (vera o presunta) anche nella narrativa tout court e persino in qualche capolavoro del realismo. Proprio nel cinema i fantasmi non si contano, ci sono nel poliziesco e nel noir, in commedie brillanti e in film per bambini (tanti!), in pellicole storiche e d’avventura, eccetera. Il suo regno è ovviamente nell’horror, dov’è presente in maniera costante, ma qui ci limitiamo a considerare i film in cui costituisce la parte essenziale della trama, escludendo i casi in cui compare come elemento se non di contorno almeno non primario.

Quella del fantasma è senza ombra di dubbio la figura soprannaturale più conosciuta, presente – per così dire – anche nella vita di tutti i giorni, a livello di credenza popolare. Appare quindi in tutte le forme espressive e narrative: non di rado c’è una apparizione (vera o presunta) anche nella narrativa tout court e persino in qualche capolavoro del realismo. Proprio nel cinema i fantasmi non si contano, ci sono nel poliziesco e nel noir, in commedie brillanti e in film per bambini (tanti!), in pellicole storiche e d’avventura, eccetera. Il suo regno è ovviamente nell’horror, dov’è presente in maniera costante, ma qui ci limitiamo a considerare i film in cui costituisce la parte essenziale della trama, escludendo i casi in cui compare come elemento se non di contorno almeno non primario.

Possiamo allora iniziare con «Presenze – E se oggi fosse già domani» di Kevin Billington del 1973, che anticipa il colpo di scena finale che sarà poi il clou del successivo «The Others». Due coniugi che hanno appena perso il loro figlioletto annegato si recano nella loro villa, dopo aver abbandonato in strada la loro macchina a causa della nebbia; qui la donna inizia a sentire delle voci e dopo un po’ anche il marito comincia ad avvertire delle presenze. La mattina dopo i due si recano a recuperare l’auto, trovandola schiantata con un albero, e… l’epilogo è fulminante, ma tutto sommato il film merita solo la sufficienza, perché l’eccessiva verbosità finisce con l’annacquare l’atmosfera gotica.

C’è una bambina annegata anche in «A Venezia… un dicembre rosso shocking» dello stesso anno, film psicologico tratto da un racconto di Daphne Du Maurier e diretto da Nicolas Roeg. I due affranti genitori vanno a Venezia dove lui deve restaurare delle chiese, ma mentre lei trova la serenità quando una sensitiva cieca le rivela che la figlia è felice e li segue costantemente, il marito è tormentato dal ricordo e crede spesso di scorgere la figlia nelle calli veneziane; finirà male, perché lui non ascolta il consiglio della medium di andarsene. Il film al suo tempo fece epoca e sicuramente deve aver influenzato i registi nostrani che si sarebbero specializzati nei thriller a sfondo paranormale, ma oggi appare datato. Lo stile un po’ barocco di Roeg, con scene troppo lunghe, alternanza di primi piani e di campi lunghi, eccessiva attenzione ai particolari, fa perdere un po’ di mordente allo svolgimento della storia. Belle le inquadrature della città lagunare, con i suoi monumenti e gli scorci dei vicoli e i canali, ma il tentativo di far diventare Venezia una vera protagonista non ci sembra riuscito.

C’è una bambina annegata anche in «A Venezia… un dicembre rosso shocking» dello stesso anno, film psicologico tratto da un racconto di Daphne Du Maurier e diretto da Nicolas Roeg. I due affranti genitori vanno a Venezia dove lui deve restaurare delle chiese, ma mentre lei trova la serenità quando una sensitiva cieca le rivela che la figlia è felice e li segue costantemente, il marito è tormentato dal ricordo e crede spesso di scorgere la figlia nelle calli veneziane; finirà male, perché lui non ascolta il consiglio della medium di andarsene. Il film al suo tempo fece epoca e sicuramente deve aver influenzato i registi nostrani che si sarebbero specializzati nei thriller a sfondo paranormale, ma oggi appare datato. Lo stile un po’ barocco di Roeg, con scene troppo lunghe, alternanza di primi piani e di campi lunghi, eccessiva attenzione ai particolari, fa perdere un po’ di mordente allo svolgimento della storia. Belle le inquadrature della città lagunare, con i suoi monumenti e gli scorci dei vicoli e i canali, ma il tentativo di far diventare Venezia una vera protagonista non ci sembra riuscito.

«Ruby» di Curtis Harrington (1977) si può guardare per la presenza di Piper Laurie, ma resta un filmetto senza eccessive pretese, girato forse mal volentieri da un regista capace di meglio, che mescola il filone gangsteristico con la nascente moda dell’esorcistico. La Ruby del titolo è la proprietaria di un locale perseguitata dal fantasma dell’ex amante, che si è reincarnato in sua figlia.

Migliore, nello stesso anno, «Demonio dalla faccia d’angelo» diretto da Richard Loncraine e tratto dal romanzo «Julia» di Peter Straub (1975) con una Mia Farrow brava ma che non raggiunge l’intensità di «Rosemary’s Baby». Julia è una donna che ha malauguratamente ucciso la sua bambina Karen nel tentativo di praticarle una tracheotomia: viene perseguitata dal fantasma di un bambino morto in circostanze misteriose, forse anche da quello di Karen, e da quello di Olivia, l’assassina del bambino. Vittima dei sensi di colpa fino quasi a scivolare nella follia, Julia sarà protagonista di un finale davvero inaspettato, che riscatta una certa lentezza nella narrazione, tutta basata nel creare la giusta atmosfera soffocante senza ricorrere a facili effettacci.

Migliore, nello stesso anno, «Demonio dalla faccia d’angelo» diretto da Richard Loncraine e tratto dal romanzo «Julia» di Peter Straub (1975) con una Mia Farrow brava ma che non raggiunge l’intensità di «Rosemary’s Baby». Julia è una donna che ha malauguratamente ucciso la sua bambina Karen nel tentativo di praticarle una tracheotomia: viene perseguitata dal fantasma di un bambino morto in circostanze misteriose, forse anche da quello di Karen, e da quello di Olivia, l’assassina del bambino. Vittima dei sensi di colpa fino quasi a scivolare nella follia, Julia sarà protagonista di un finale davvero inaspettato, che riscatta una certa lentezza nella narrazione, tutta basata nel creare la giusta atmosfera soffocante senza ricorrere a facili effettacci.

Troviamo ancora Straub all’origine di «Storie di fantasmi» di John Irvin (1981), tratto dal romanzo omonimo del 1979. Quattro amici ormai anziani si riuniscono regolarmente ma un giorno un fantasma viene a reclamare la sua vendetta: è quello di una ragazza che trent’anni prima essi hanno gettato in un lago credendo che fosse morta accidentalmente durante una festa. Il figlio di uno dei quattro capisce la situazione e convince il padre (Fred Astaire) a recuperare il corpo per dargli degna sepoltura, ma la vendetta si è in parte già consumata. Storia canonica, che una volta tanto semplifica una trama più complicata qual era quella del libro, ma che sembra un po’ un’occasione sciupata: avrebbe potuto essere migliore, invece raggiunge solo la sufficienza.

Troviamo ancora Straub all’origine di «Storie di fantasmi» di John Irvin (1981), tratto dal romanzo omonimo del 1979. Quattro amici ormai anziani si riuniscono regolarmente ma un giorno un fantasma viene a reclamare la sua vendetta: è quello di una ragazza che trent’anni prima essi hanno gettato in un lago credendo che fosse morta accidentalmente durante una festa. Il figlio di uno dei quattro capisce la situazione e convince il padre (Fred Astaire) a recuperare il corpo per dargli degna sepoltura, ma la vendetta si è in parte già consumata. Storia canonica, che una volta tanto semplifica una trama più complicata qual era quella del libro, ma che sembra un po’ un’occasione sciupata: avrebbe potuto essere migliore, invece raggiunge solo la sufficienza.

«Fantasma d’amore» di Dino Risi (1981) dall’omonimo romanzo di Mino Milani (1978) sceneggiato dal regista con Bernardino Zapponi, fu sottovalutato e snobbato all’epoca della sua uscita, ma in realtà è uno splendido esempio di gotico all’italiana, impreziosito dalle interpretazioni di tutti gli attori a partire da Marcello Mastroianni e Romy Schneider (nella doppia parte dell’amata, da giovane e da anziana) e dalla musica di Riz Ortolani eseguita da Benny Goodman. Ambientato principalmente a Pavia, città natale dell’autore del romanzo, e sul Ticino, forse inconsapevolmente finisce per richiamare le atmosfere della cinematografia di Pupi Avati, confermando la bassa padana uno dei luoghi privilegiati del fantastico dark di casa nostra, in questo caso valorizzato dalla fotografia di Tonino Delli Colli con i suoi colori tenui, il prevalere dei grigi e della nebbia che tanto contribuiscono al fascino del film. La storia, che ricorda un po’ quella de «Il ritratto di Jennie» (1948), meno drammatizzata ma più sofferta e sicuramente più sofisticata rispetto al film di Dieterle, è semplice: Mastroianni, commercialista con in atto un matrimonio senza figli e di pura routine, incontra per caso una sua vecchia fiamma ormai disfatta dall’età, ma poi scopre che lei sarebbe morta da tre anni; la incontra ancora e questa volta giovane e bella come un tempo, sposata con un altro ma ancora innamorata di lui. Gli incontri, intervallati da altri episodi sempre significativi come quello tra il protagonista e il prete spretato ora dedito alla parapsicologia, si susseguiranno, in bilico fra presente e passato, attualità e memoria, desiderio d’amore e rimpianto, fino all’ineluttabile finale. Ma non è una semplice storia d’amore, c’è dietro una simbologia potente (l’insistenza sulle inquadrature di una moneta da cento lire che ricorda l’obolo da pagare agli dèi per essere accolti nell’aldilà) e in fondo Risi accompagna lo spettatore in quello che è anche un suo viaggio alla riscoperta della campagna, della semplicità, di un mondo meno complicato. Quindi niente splatter, niente scene shock, ma una costruzione rarefatta piena di suggestioni, un vero e raro esempio di come confezionare un film gotico che sia anche un film d’autore, e profondamente italiano.

«Fantasma d’amore» di Dino Risi (1981) dall’omonimo romanzo di Mino Milani (1978) sceneggiato dal regista con Bernardino Zapponi, fu sottovalutato e snobbato all’epoca della sua uscita, ma in realtà è uno splendido esempio di gotico all’italiana, impreziosito dalle interpretazioni di tutti gli attori a partire da Marcello Mastroianni e Romy Schneider (nella doppia parte dell’amata, da giovane e da anziana) e dalla musica di Riz Ortolani eseguita da Benny Goodman. Ambientato principalmente a Pavia, città natale dell’autore del romanzo, e sul Ticino, forse inconsapevolmente finisce per richiamare le atmosfere della cinematografia di Pupi Avati, confermando la bassa padana uno dei luoghi privilegiati del fantastico dark di casa nostra, in questo caso valorizzato dalla fotografia di Tonino Delli Colli con i suoi colori tenui, il prevalere dei grigi e della nebbia che tanto contribuiscono al fascino del film. La storia, che ricorda un po’ quella de «Il ritratto di Jennie» (1948), meno drammatizzata ma più sofferta e sicuramente più sofisticata rispetto al film di Dieterle, è semplice: Mastroianni, commercialista con in atto un matrimonio senza figli e di pura routine, incontra per caso una sua vecchia fiamma ormai disfatta dall’età, ma poi scopre che lei sarebbe morta da tre anni; la incontra ancora e questa volta giovane e bella come un tempo, sposata con un altro ma ancora innamorata di lui. Gli incontri, intervallati da altri episodi sempre significativi come quello tra il protagonista e il prete spretato ora dedito alla parapsicologia, si susseguiranno, in bilico fra presente e passato, attualità e memoria, desiderio d’amore e rimpianto, fino all’ineluttabile finale. Ma non è una semplice storia d’amore, c’è dietro una simbologia potente (l’insistenza sulle inquadrature di una moneta da cento lire che ricorda l’obolo da pagare agli dèi per essere accolti nell’aldilà) e in fondo Risi accompagna lo spettatore in quello che è anche un suo viaggio alla riscoperta della campagna, della semplicità, di un mondo meno complicato. Quindi niente splatter, niente scene shock, ma una costruzione rarefatta piena di suggestioni, un vero e raro esempio di come confezionare un film gotico che sia anche un film d’autore, e profondamente italiano.

Negli anni successivi, addirittura nei lustri, i fantasmi entrano massicciamente nel cinema ma si tratta per lo più di commedie fantastiche per bambini oppure a sfondo sentimentale e di nessun interesse per la nostra trattazione. Anche se si tratta sempre di una commedia va citato «Ghostbusters – Acchiappafantasmi» di Ivan Reitman (1984), intanto perché c’è qualche scena che fa sobbalzare sulla sedia, anche se subito stemperata nel ridicolo, e poi perché mette alla berlina proprio il genere horror, volgendolo in comico. La storia – che ha anche un aspetto fantascientifico (perché per sconfiggere le apparizioni si usano macchinari pseudo scientifici) – è quella di tre ricercatori ferrati nel paranormale che vengono espulsi dall’università e fondano una impresa di cacciatori di spettri: dopo qualche piccola operazione di disinfestazione si trovano ad affrontare qualcosa venuto dal passato e che minaccia l’intera New York. Oggi il film può sembrare un po’ lento, specie nella prima parte, ma la solida sceneggiatura e l’ottima regia unite a degli attori strepitosi (Bill Murray, Rick Moranis, Dan Aykroyd e Harold Ramis – questi ultimi due autori della sceneggiatura – ne fecero un successo mondiale sia di pubblico che di critica, contornato da un massiccio marketing e culminato con il sequel «Ghostbusters II» nel 1989, a opera dell’intero team del precedente.

Negli anni successivi, addirittura nei lustri, i fantasmi entrano massicciamente nel cinema ma si tratta per lo più di commedie fantastiche per bambini oppure a sfondo sentimentale e di nessun interesse per la nostra trattazione. Anche se si tratta sempre di una commedia va citato «Ghostbusters – Acchiappafantasmi» di Ivan Reitman (1984), intanto perché c’è qualche scena che fa sobbalzare sulla sedia, anche se subito stemperata nel ridicolo, e poi perché mette alla berlina proprio il genere horror, volgendolo in comico. La storia – che ha anche un aspetto fantascientifico (perché per sconfiggere le apparizioni si usano macchinari pseudo scientifici) – è quella di tre ricercatori ferrati nel paranormale che vengono espulsi dall’università e fondano una impresa di cacciatori di spettri: dopo qualche piccola operazione di disinfestazione si trovano ad affrontare qualcosa venuto dal passato e che minaccia l’intera New York. Oggi il film può sembrare un po’ lento, specie nella prima parte, ma la solida sceneggiatura e l’ottima regia unite a degli attori strepitosi (Bill Murray, Rick Moranis, Dan Aykroyd e Harold Ramis – questi ultimi due autori della sceneggiatura – ne fecero un successo mondiale sia di pubblico che di critica, contornato da un massiccio marketing e culminato con il sequel «Ghostbusters II» nel 1989, a opera dell’intero team del precedente.

Sempre nell’ambito delle commedie, ma di un tono completamente diverso e veramente horror, nel 1988 abbiamo il divertente «Beetlejuice – Spiritello porcello» di Tim Burton, immaginifico, iconoclasta, che destruttura parodiandolo il genere e al contempo lo omaggia. Sin dal capovolgimento della forma classica, perché questa volta è una coppia di coniugi deceduti che vuole ritornare in forma fantasmatica nella propria casa ora abitata da una antipatica famiglia yuppie, e per questo si rivolge a uno spirito arruffone e sboccato: geniale.

Sempre nell’ambito delle commedie, ma di un tono completamente diverso e veramente horror, nel 1988 abbiamo il divertente «Beetlejuice – Spiritello porcello» di Tim Burton, immaginifico, iconoclasta, che destruttura parodiandolo il genere e al contempo lo omaggia. Sin dal capovolgimento della forma classica, perché questa volta è una coppia di coniugi deceduti che vuole ritornare in forma fantasmatica nella propria casa ora abitata da una antipatica famiglia yuppie, e per questo si rivolge a uno spirito arruffone e sboccato: geniale.

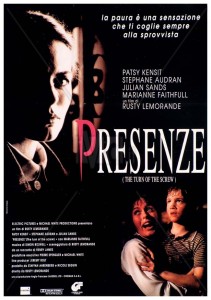

«Presenze» di Rusty Lemorande (1992) è una riduzione del celebre romanzo «Giro di vite» di Henry James (1898), che tante volte è arrivato sullo schermo, a partire (citiamo solo quelli usciti in Italia) da «Suspense» di Jack Clayton del 1961, che resta ancora la migliore trasposizione, e poi da «Improvvisamente un uomo nella notte» di Michael Winner (1971) che in realtà racconta gli avvenimenti precedenti a quelli del romanzo.

La storia è nota: miss Giddens è chiamata a far da governante a due fanciulli rimasti orfani di madre, ma si accorge che costoro sembrano succubi degli spiriti del giardiniere e della precedente cameriera, dei quali lei stessa scorge più volte i fantasmi. Ma gli spettri ci sono davvero, o sono una proiezione della giovane istitutrice? James lascia il lettore senza risposta ma questo film ne accentua l’aspetto trascendentale e vira decisamente nel campo dell’horror psicologico, privilegiando (ma senza esagerare) l’aspetto visivo e visionario, con un risultato non poi eccelso. Più aderente al testo scritto il successivo film televisivo di Marco Serafini «Il mistero del lago» (2008) che curiosamente sposta la vicenda nell’Italia contemporanea, ma non può dirsi riuscito per una sceneggiatura che punta troppo sugli stilemi (scricchiolii, finestre che sbattono) con il risultato di un déjà-vu troppo scontato, sebbene la location in un’isola in mezzo a un lago sia indovinata.

Il 1998 si segnala per l’uscita, prima in sordina poi fenomeno mondiale, di «Ring», film che segna l’avvento dell’horror giapponese, ma del cinema orientale parleremo in un’altra occasione.

Nel 1999 arriva «Il sesto senso» di M. Night Shyamalan, opera veramente epocale che lancia nell’olimpo un regista la cui vena andrà progressivamente spegnendosi. Bruce Willis, qui forse nella sua migliore interpretazione, è uno psichiatra infantile che ha in cura un ragazzino, Cole (l’esordiente Haley Joel Osment, che lascia stupefatti per la sua bravura) il quale è convinto di vedere i morti. Lo psicologo è in crisi esistenziale, per via di un matrimonio in disfacimento e per il fatto che un suo vecchio paziente, dopo avergli sparato, si è suicidato. Così, per ritrovare serenità e fiducia nella sua professionalità, si dedica completamente a questo caso e riesce a guarire il ragazzo, convincendolo di non essere pazzo ma che ha veramente la facoltà di parlare con le anime dei morti, cosa che Cole dimostrerà riferendo alla madre un episodio rivelatogli dal fantasma della nonna. La storia potrebbe finire qui, ma soggetto e sceneggiatura – entrambe opera dello stesso regista, che ha fatto del finale a sorpresa un suo marchio di fabbrica – prevedono un ribaltamento che non riveleremo. Il film è davvero eccezionale, non ci sono scene cruente né sequenze spaventose, ma una sottile inquietudine che serpeggia lungo tutta la durata, anzi la tensione drammatica aumenta costantemente e anche lo scioglimento finale se da una parte scioglie la suspence dall’altra lascia nello spettatore un senso di disagio.

Nel 1999 arriva «Il sesto senso» di M. Night Shyamalan, opera veramente epocale che lancia nell’olimpo un regista la cui vena andrà progressivamente spegnendosi. Bruce Willis, qui forse nella sua migliore interpretazione, è uno psichiatra infantile che ha in cura un ragazzino, Cole (l’esordiente Haley Joel Osment, che lascia stupefatti per la sua bravura) il quale è convinto di vedere i morti. Lo psicologo è in crisi esistenziale, per via di un matrimonio in disfacimento e per il fatto che un suo vecchio paziente, dopo avergli sparato, si è suicidato. Così, per ritrovare serenità e fiducia nella sua professionalità, si dedica completamente a questo caso e riesce a guarire il ragazzo, convincendolo di non essere pazzo ma che ha veramente la facoltà di parlare con le anime dei morti, cosa che Cole dimostrerà riferendo alla madre un episodio rivelatogli dal fantasma della nonna. La storia potrebbe finire qui, ma soggetto e sceneggiatura – entrambe opera dello stesso regista, che ha fatto del finale a sorpresa un suo marchio di fabbrica – prevedono un ribaltamento che non riveleremo. Il film è davvero eccezionale, non ci sono scene cruente né sequenze spaventose, ma una sottile inquietudine che serpeggia lungo tutta la durata, anzi la tensione drammatica aumenta costantemente e anche lo scioglimento finale se da una parte scioglie la suspence dall’altra lascia nello spettatore un senso di disagio.

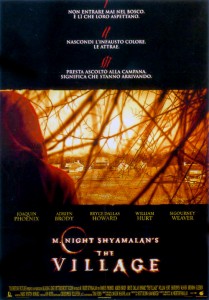

Lo stesso tipo di inquietudine è la principale componente di un successivo film di Shyamalan, «The Village» del 2004, ambientato in un piccolo centro rurale americano del XIX secolo completamente isolato dal mondo perché circondato da una enorme foresta. Qui non ci sono propriamente fantasmi e comunque non si vedono: ci sono creature innominabili non meglio definite che proteggono il villaggio a patto che nessuno degli abitanti si avventuri oltre. Anche se poi si scoprirà che questo è un trucco degli anziani per mantenere unita la comunità (lo riveliamo, perché tanto il finale è un altro), l’esistenza delle creature è fortemente sentita e condiziona la vita: Shyamalan con un’attenta regia è bravo a giocare con la macchina da presa, le ombre, le mezze inquadrature, i tagli, che suggeriscono senza mai far vedere. Si segue perciò con palpitazione il viaggio della cieca Ivy (una bravissima Bryce Dallas Howard) attraverso il bosco alla ricerca di una medicina, tra pericoli immaginari e reali, con questi ultimi che sembrano di origine soprannaturale ma sono effettivamente concreti. Un film sulla paura – secondo vari critici derivato dalla psicosi post 11 settembre – che contrappone la semplice vita contadina a quella frenetica del mondo moderno ma allo stesso tempo rende partecipe lo spettatore delle fobie dei protagonisti, che a volte lo stesso regista sembra considerare con un certo distacco emotivo: non si possono spiegare che così diverse inquadrature da lontano o dall’alto in verticale, quasi che Shyamalan volesse mantenersi estraneo mentre al contempo invita lo spettatore a immedesimarsi.

Lo stesso tipo di inquietudine è la principale componente di un successivo film di Shyamalan, «The Village» del 2004, ambientato in un piccolo centro rurale americano del XIX secolo completamente isolato dal mondo perché circondato da una enorme foresta. Qui non ci sono propriamente fantasmi e comunque non si vedono: ci sono creature innominabili non meglio definite che proteggono il villaggio a patto che nessuno degli abitanti si avventuri oltre. Anche se poi si scoprirà che questo è un trucco degli anziani per mantenere unita la comunità (lo riveliamo, perché tanto il finale è un altro), l’esistenza delle creature è fortemente sentita e condiziona la vita: Shyamalan con un’attenta regia è bravo a giocare con la macchina da presa, le ombre, le mezze inquadrature, i tagli, che suggeriscono senza mai far vedere. Si segue perciò con palpitazione il viaggio della cieca Ivy (una bravissima Bryce Dallas Howard) attraverso il bosco alla ricerca di una medicina, tra pericoli immaginari e reali, con questi ultimi che sembrano di origine soprannaturale ma sono effettivamente concreti. Un film sulla paura – secondo vari critici derivato dalla psicosi post 11 settembre – che contrappone la semplice vita contadina a quella frenetica del mondo moderno ma allo stesso tempo rende partecipe lo spettatore delle fobie dei protagonisti, che a volte lo stesso regista sembra considerare con un certo distacco emotivo: non si possono spiegare che così diverse inquadrature da lontano o dall’alto in verticale, quasi che Shyamalan volesse mantenersi estraneo mentre al contempo invita lo spettatore a immedesimarsi.

«Echi mortali» di David Koepp, del 1999, è tratto da un bel romanzo di Richard Matheson, «Io sono Helen Driscoll» (nel film il nome sarà modificato in Samantha Kozac) del 1954. Il protagonista, Tom (Kevin Bacon in ottima forma), viene ipnotizzato durante una festa ma quando l’ipnosi è finita scopre di aver acquisito dei poteri: sogna avvenimenti futuri, a volte ode i pensieri altrui, soprattutto gli si manifesta il fantasma di una ragazza che lo tormenta, fin quando non scopre il suo cadavere nella cantina della casa che ha in affitto. In un finale drammatico e ad alta tensione, quando corre il pericolo di essere ucciso assieme alla moglie, smaschera gli autori dell’omicidio, così finalmente Samatha/Helen potrà riposare in pace. Rispetto al romanzo, che ha una componente anche satirica e in cui l’apparizione diventa una scusa perché Tom possa indagare e scoprire quanto di nascosto si cela sotto il perbenismo dei vicini di casa e dunque delle famiglie americane, il film sposta l’attenzione sulla figura di Tom, preda di una ossessione che non riesce a domare e che incrina i suoi rapporti con moglie e amici. Il film è più movimentato e ricco di azione rispetto al testo – questo è abbastanza normale in una riduzione per lo schermo – ma a parte altre modifiche (la sceneggiatura inserisce il figlio di Tom, di cinque anni, in grado di parlare con i morti; nel romanzo Helen non è così innocente come la Samantha del film) funziona molto bene.

«Echi mortali» di David Koepp, del 1999, è tratto da un bel romanzo di Richard Matheson, «Io sono Helen Driscoll» (nel film il nome sarà modificato in Samantha Kozac) del 1954. Il protagonista, Tom (Kevin Bacon in ottima forma), viene ipnotizzato durante una festa ma quando l’ipnosi è finita scopre di aver acquisito dei poteri: sogna avvenimenti futuri, a volte ode i pensieri altrui, soprattutto gli si manifesta il fantasma di una ragazza che lo tormenta, fin quando non scopre il suo cadavere nella cantina della casa che ha in affitto. In un finale drammatico e ad alta tensione, quando corre il pericolo di essere ucciso assieme alla moglie, smaschera gli autori dell’omicidio, così finalmente Samatha/Helen potrà riposare in pace. Rispetto al romanzo, che ha una componente anche satirica e in cui l’apparizione diventa una scusa perché Tom possa indagare e scoprire quanto di nascosto si cela sotto il perbenismo dei vicini di casa e dunque delle famiglie americane, il film sposta l’attenzione sulla figura di Tom, preda di una ossessione che non riesce a domare e che incrina i suoi rapporti con moglie e amici. Il film è più movimentato e ricco di azione rispetto al testo – questo è abbastanza normale in una riduzione per lo schermo – ma a parte altre modifiche (la sceneggiatura inserisce il figlio di Tom, di cinque anni, in grado di parlare con i morti; nel romanzo Helen non è così innocente come la Samantha del film) funziona molto bene.

Altre presenze oscure sono quelle che infestano «Hill House» e che il professor David Marrow, psicologo, decide di indagare portando con sé tre ragazzi con la scusa di uno studio sull’insonnia ma in realtà per analizzarne i comportamenti di fronte alla paura generata dal soprannaturale. Finirà male, perché la villa è realmente posseduta dall’anima del vecchio proprietario, un pedofilo che vi ha assassinato dei bambini. Stiamo parlando di «Haunting – Presenze» diretto da Jan de Bont nel 1999, tratto da un romanzo di Shirley Jackson che già aveva originato un ottimo film di Robert Wise, e che è ben lontano dall’eguagliare l’approfondimento psicologico sia del romanzo che della pellicola precedente, pur rimanendo un thriller sufficiente. Un tripudio di trucchi ed effetti speciali che soffocano la storia gli meritano diverse nomine ai Razzie Award, l’equivalente degli Oscar riservato alle opere più brutte della stagione.

Altre presenze oscure sono quelle che infestano «Hill House» e che il professor David Marrow, psicologo, decide di indagare portando con sé tre ragazzi con la scusa di uno studio sull’insonnia ma in realtà per analizzarne i comportamenti di fronte alla paura generata dal soprannaturale. Finirà male, perché la villa è realmente posseduta dall’anima del vecchio proprietario, un pedofilo che vi ha assassinato dei bambini. Stiamo parlando di «Haunting – Presenze» diretto da Jan de Bont nel 1999, tratto da un romanzo di Shirley Jackson che già aveva originato un ottimo film di Robert Wise, e che è ben lontano dall’eguagliare l’approfondimento psicologico sia del romanzo che della pellicola precedente, pur rimanendo un thriller sufficiente. Un tripudio di trucchi ed effetti speciali che soffocano la storia gli meritano diverse nomine ai Razzie Award, l’equivalente degli Oscar riservato alle opere più brutte della stagione.

Se in questo caso la carenza maggiore era data dall’assenza di introspezione, questa non manca davvero in «Le verità nascoste» di Robert Zemeckis, che apre il nuovo millennio, un suspense hitchcockiano che può ricordare le atmosfere di «Rebecca la prima moglie» con un in più po’ di spiritismo. Claire e Norman si trasferiscono in una casa nel Vermont appartenuta al padre di lui, dove fanno amicizia con i vicini Mary e Warren, ma a un certo punto Mary sembra sparire e poiché contemporaneamente Claire inizia ad avere visioni si convince che l’altra sia stata uccisa e il suo fantasma cerchi di comunicare con lei. Le cose sembrano mettersi a posto quando si appura che Mary è viva ma Claire continua a vedere lo spettro di una donna bionda e allora comincia a indagare sul marito, scoprendo che egli aveva avuto una relazione con una ragazza bionda poi scomparsa. Anzi, Claire stessa aveva sorpreso i due in flagrante, rimuovendo poi il ricordo per lo shock: la comparsa dello spirito le fa tornare la memoria e la mette in grado di affrontare finalmente la situazione. Ottima regia e splendida interpretazione di due star quali Harrison Ford e Michelle Pfeiffer che assicurano una tensione costante per tutta la visione.

Se in questo caso la carenza maggiore era data dall’assenza di introspezione, questa non manca davvero in «Le verità nascoste» di Robert Zemeckis, che apre il nuovo millennio, un suspense hitchcockiano che può ricordare le atmosfere di «Rebecca la prima moglie» con un in più po’ di spiritismo. Claire e Norman si trasferiscono in una casa nel Vermont appartenuta al padre di lui, dove fanno amicizia con i vicini Mary e Warren, ma a un certo punto Mary sembra sparire e poiché contemporaneamente Claire inizia ad avere visioni si convince che l’altra sia stata uccisa e il suo fantasma cerchi di comunicare con lei. Le cose sembrano mettersi a posto quando si appura che Mary è viva ma Claire continua a vedere lo spettro di una donna bionda e allora comincia a indagare sul marito, scoprendo che egli aveva avuto una relazione con una ragazza bionda poi scomparsa. Anzi, Claire stessa aveva sorpreso i due in flagrante, rimuovendo poi il ricordo per lo shock: la comparsa dello spirito le fa tornare la memoria e la mette in grado di affrontare finalmente la situazione. Ottima regia e splendida interpretazione di due star quali Harrison Ford e Michelle Pfeiffer che assicurano una tensione costante per tutta la visione.

La stessa tensione la ritroviamo in un film del 2001, anche questo un capolavoro dell’horror psicologico che ha fatto incetta di premi, «The Others», splendidamente interpretato da Nicole Kidman, scritto e diretto (e musicato) da Alejandro Amenábar, che già aveva dato una bella prova con «Apri gli occhi» del 1997. Non si può dire che il film sia ispirato al «Giro di vite» di James, ma di certo questo romanzo, con la sua assoluta ambiguità sull’esistenza o meno dei fantasmi, ha avuto molta influenza sia su questa che su molte altre opere per lo schermo. In questo caso siamo nel 1945, abbiamo una giovane madre (Grace) con due figli, canonicamente una femmina e un maschio, un marito forse disperso in guerra e una villa isolata nell’isola di Jersey dove i tre trovano alloggio. I bambini soffrono di una grave malattia che non permette loro di esporsi alla luce solare, e per questo tutti devono tenere le finestre e le porte chiuse. Nella casa ci sono altri personaggi – tre domestici – ma anche presenze invisibili che Anne (la figlia) dice di vedere e che anche Grace in seguito riuscirà a percepire. C’è un crescendo di avvenimenti misteriosi, dal suono di un pianoforte alla breve ricomparsa del marito morto al ritrovamento delle tombe dei tre domestici, fino al sorprendente finale, certamente tragico ma in qualche modo anche consolatorio, cui il regista ci conduce con mano sapiente e sicura, senza sbavature.

La stessa tensione la ritroviamo in un film del 2001, anche questo un capolavoro dell’horror psicologico che ha fatto incetta di premi, «The Others», splendidamente interpretato da Nicole Kidman, scritto e diretto (e musicato) da Alejandro Amenábar, che già aveva dato una bella prova con «Apri gli occhi» del 1997. Non si può dire che il film sia ispirato al «Giro di vite» di James, ma di certo questo romanzo, con la sua assoluta ambiguità sull’esistenza o meno dei fantasmi, ha avuto molta influenza sia su questa che su molte altre opere per lo schermo. In questo caso siamo nel 1945, abbiamo una giovane madre (Grace) con due figli, canonicamente una femmina e un maschio, un marito forse disperso in guerra e una villa isolata nell’isola di Jersey dove i tre trovano alloggio. I bambini soffrono di una grave malattia che non permette loro di esporsi alla luce solare, e per questo tutti devono tenere le finestre e le porte chiuse. Nella casa ci sono altri personaggi – tre domestici – ma anche presenze invisibili che Anne (la figlia) dice di vedere e che anche Grace in seguito riuscirà a percepire. C’è un crescendo di avvenimenti misteriosi, dal suono di un pianoforte alla breve ricomparsa del marito morto al ritrovamento delle tombe dei tre domestici, fino al sorprendente finale, certamente tragico ma in qualche modo anche consolatorio, cui il regista ci conduce con mano sapiente e sicura, senza sbavature.

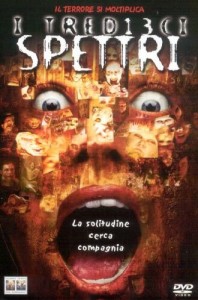

Sempre nel 2001 annoveriamo anche «I tredici spettri» di Steve Beck, remake di un piccolo classico degli anni Sessanta e forse più attinente al tema delle case infestate, ma in cui i fantasmi hanno un’importanza non secondaria rispetto al luogo. La casa teatro della vicenda è infatti la prigione di dodici spiriti, tutti ben differenziati morfologicamente sebbene nel film non se ne spieghi l’origine, e il succo della storia è che un cacciatore di spettri ritenuto defunto (e zio dell’attuale proprietario Arthur) deve sacrificare uno dei figli di Arthur per raggiungere il numero magico di 13 e aprire così una porta sull’Inferno. La sceneggiatura è un po’ complicata da un eccesso di azione e colpi di scena sullo sfondo di una vicenda ormai abusata (appunto la casa posseduta da entità misteriose che minacciano gli abitanti) e piena dei soliti clichè scenografici, ma tutto sommato è un film che tiene desta l’attenzione e si lascia vedere.

Sempre nel 2001 annoveriamo anche «I tredici spettri» di Steve Beck, remake di un piccolo classico degli anni Sessanta e forse più attinente al tema delle case infestate, ma in cui i fantasmi hanno un’importanza non secondaria rispetto al luogo. La casa teatro della vicenda è infatti la prigione di dodici spiriti, tutti ben differenziati morfologicamente sebbene nel film non se ne spieghi l’origine, e il succo della storia è che un cacciatore di spettri ritenuto defunto (e zio dell’attuale proprietario Arthur) deve sacrificare uno dei figli di Arthur per raggiungere il numero magico di 13 e aprire così una porta sull’Inferno. La sceneggiatura è un po’ complicata da un eccesso di azione e colpi di scena sullo sfondo di una vicenda ormai abusata (appunto la casa posseduta da entità misteriose che minacciano gli abitanti) e piena dei soliti clichè scenografici, ma tutto sommato è un film che tiene desta l’attenzione e si lascia vedere.

Non merita molte parole «Fragile» di Jaume Balagueró (2005), primo film spagnolo che troviamo in questa rassegna e terzo flop del regista, con un titolo che a dispetto del voluto si rivela indovinato: la storia di un ospedale prossimo alla dismissione, con infermiera materna, bambini ricoverati e il fantasma di una bambina morta decenni prima che tenta di trattenere i pazienti, è veramente fragile da ogni punto di vista.

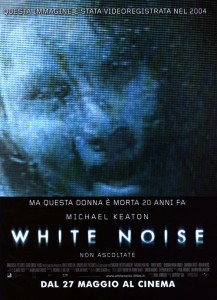

Va un po’ meglio ma non troppo con «White Noise – Non ascoltate» di Geoffrey Sax, che prende spunto dalla leggenda metropolitana di qualche decennio fa secondo la quale registratori abbandonati in campagna “catturavano” le voci dei defunti, ma qui trasferendo questa facoltà a televisori e radio. Il protagonista, fresco vedovo, cerca la possibilità di contattare la moglie, ma nel mondo dell’aldilà ci sono anche creature pericolose…

Sceneggiatura confusa, regia senza inventiva e il compito di creare l’atmosfera lasciato alla fotografia che si arrangia come può ricorrendo a tutte le tecniche più abusate.

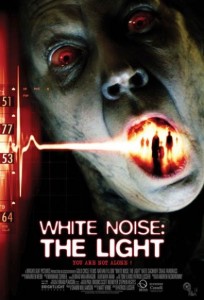

E’ un po’ meglio il preteso seguito «White Noise 2: The Light» di Patrick Lussier (2007): preteso perché al di là del titolo non ha nessun rapporto con il precedente. La vicenda è quella di un uomo che dopo un tentativo di suicidio acquista la facoltà di capire quando una persona sta per morire e tenta di salvarne quanti più può, senza rendersi conto che in questo modo procura loro una maledizione. L’idea di partenza era interessante – orrore con un pizzico di misticismo – ma la realizzazione non la sfrutta a dovere.

Sicuramente meglio «The Orphanage» di Juan Antonio Bayona, sempre del 2007, convincente opera prima sotto l’egida della produzione di Guillermo del Toro, con un soggetto già visto numerose volte ma confezionato in maniera eccellente. Il tema è quello dei bambini morti che ritornano come fantasmi per rivendicare l’affetto che non hanno avuto in vita, ma la trama ha elementi che si distaccano dai luoghi comuni, a partire dal luogo, un orfanotrofio che la protagonista vorrebbe riaprire perché da bambina vi ha trascorso gli anni più felici. Non diciamo altro se non che c’è in fondo un’ambiguità simile a quella del «Giro di vite», che è un film patinato, e che è molto basato sull’interpretazione magistrale e drammatica di Belén Rueda, che da sola vale la visione.

Sicuramente meglio «The Orphanage» di Juan Antonio Bayona, sempre del 2007, convincente opera prima sotto l’egida della produzione di Guillermo del Toro, con un soggetto già visto numerose volte ma confezionato in maniera eccellente. Il tema è quello dei bambini morti che ritornano come fantasmi per rivendicare l’affetto che non hanno avuto in vita, ma la trama ha elementi che si distaccano dai luoghi comuni, a partire dal luogo, un orfanotrofio che la protagonista vorrebbe riaprire perché da bambina vi ha trascorso gli anni più felici. Non diciamo altro se non che c’è in fondo un’ambiguità simile a quella del «Giro di vite», che è un film patinato, e che è molto basato sull’interpretazione magistrale e drammatica di Belén Rueda, che da sola vale la visione.

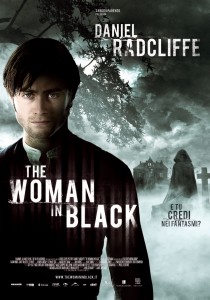

Saltiamo ora al decennio successivo. Il 2012 è un anno interessante, perché segna il ritorno sul grande schermo della storica casa produttrice inglese Hammer, o quantomeno del suo marchio, proprio per una pellicola con protagonisti fantasmi, ispirata dal romanzo omonimo di Susan Hill: si tratta di «The Woman in Black», diretto da James Watkins (remake di un film omonimo per la tv uscito nel 1989 per la regia di Herbert Wise). Vicenda squisitamente gotica che narra la cupa e fosca storia di una donna con problemi psicologici perché privata dalla sorella del proprio figlio, poi annegato nella palude circostante l’isolata abitazione: spinta al suicidio, la vendicativa vedova torna dall’oltretomba e provoca indistintamente la morte di tutti i bambini del villaggio. La ricostruzione dei fatti è operata da un giovane avvocato fresco di vedovanza, che per porre fine alla maledizione recupera il cadavere del ragazzino e lo seppellisce accanto alla madre, per placarne l’ira: ma il rancore è così grande che le ennesime vittime del fantasma (e forse neppure le ultime) saranno proprio il giovane legale e il suo figlioletto, cui però, nell’oltretomba, sarà concesso di riunirsi con la madre. Al di là di un finale improbabile, che fa torto a quello, molto più “cattivo” del romanzo, il film risulta essere l’horror di più alto incasso in Inghilterra degli ultimi vent’anni (grazie alla sapienza nel gestire le atmosfere, le splendide scenografie, al parco utilizzo di effettacci splatter e anche a una buona prova attoriale dell’ex maghetto Daniel Radcliffe) e nel 2015 ha un sequel con «The Woman in Black: Angel of Death» di Tom Harper.

Saltiamo ora al decennio successivo. Il 2012 è un anno interessante, perché segna il ritorno sul grande schermo della storica casa produttrice inglese Hammer, o quantomeno del suo marchio, proprio per una pellicola con protagonisti fantasmi, ispirata dal romanzo omonimo di Susan Hill: si tratta di «The Woman in Black», diretto da James Watkins (remake di un film omonimo per la tv uscito nel 1989 per la regia di Herbert Wise). Vicenda squisitamente gotica che narra la cupa e fosca storia di una donna con problemi psicologici perché privata dalla sorella del proprio figlio, poi annegato nella palude circostante l’isolata abitazione: spinta al suicidio, la vendicativa vedova torna dall’oltretomba e provoca indistintamente la morte di tutti i bambini del villaggio. La ricostruzione dei fatti è operata da un giovane avvocato fresco di vedovanza, che per porre fine alla maledizione recupera il cadavere del ragazzino e lo seppellisce accanto alla madre, per placarne l’ira: ma il rancore è così grande che le ennesime vittime del fantasma (e forse neppure le ultime) saranno proprio il giovane legale e il suo figlioletto, cui però, nell’oltretomba, sarà concesso di riunirsi con la madre. Al di là di un finale improbabile, che fa torto a quello, molto più “cattivo” del romanzo, il film risulta essere l’horror di più alto incasso in Inghilterra degli ultimi vent’anni (grazie alla sapienza nel gestire le atmosfere, le splendide scenografie, al parco utilizzo di effettacci splatter e anche a una buona prova attoriale dell’ex maghetto Daniel Radcliffe) e nel 2015 ha un sequel con «The Woman in Black: Angel of Death» di Tom Harper.

Gian Filippo Pizzo

Articolo tratto dalla “Guida al cinema horror” di Walter Catalano, Roberto Chiavini, Gian Filippo Pizzo e Michele Tetro, Edizioni Odoya