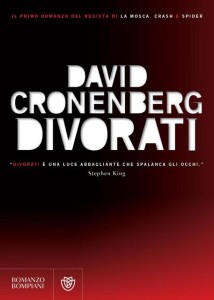

Passato (o meglio tornato), in una feconda deriva senile, dall’immagine alla parola, David Cronenberg pubblica un romanzo, “Divorati” (“Consumed”, 2014) che costituisce quasi il compendio e la summa delle ossessioni visuali e tematiche da sempre alla radice del suo immaginario: la decantazione e l’essenza di quel body horror che la critica ha voluto identificare e definire nel suo cinema. Nato come sceneggiatura per un possibile film e poi rimasto ancorato alla pagina scritta, il libro è in realtà un’esperienza cinematica vissuta attraverso il testo anziché attraverso l’immagine filmata ma che a questa costantemente rimanda con efficace e tetragona icasticità. La meticolosa elencazione, dislocata ossessivamente lungo tutto il corso della narrazione con precisione maniacale e menzione esplicita di marche e modelli esistenti, di apparecchi elettronici, computer, macchine fotografiche digitali, focali e obbiettivi, programmi di catalogazione e montaggio di immagini, sembra – più che un manieristico esercizio di competenza tecnologica – un rituale esorcistico e apotropaico di dislocazione che esalti e celebri la transustanziazione della carne in feticcio mediatico e la speculare incarnazione dell’icona telematica in carne e sangue, in personaggi immaginari ma virtualmente concreti e corporei: l’affermazione di una centralità del corpo in assenza di un corpo, di una narrazione ed una rappresentazione del corpo e di una corporizzazione del rappresentato e del narrato.

Passato (o meglio tornato), in una feconda deriva senile, dall’immagine alla parola, David Cronenberg pubblica un romanzo, “Divorati” (“Consumed”, 2014) che costituisce quasi il compendio e la summa delle ossessioni visuali e tematiche da sempre alla radice del suo immaginario: la decantazione e l’essenza di quel body horror che la critica ha voluto identificare e definire nel suo cinema. Nato come sceneggiatura per un possibile film e poi rimasto ancorato alla pagina scritta, il libro è in realtà un’esperienza cinematica vissuta attraverso il testo anziché attraverso l’immagine filmata ma che a questa costantemente rimanda con efficace e tetragona icasticità. La meticolosa elencazione, dislocata ossessivamente lungo tutto il corso della narrazione con precisione maniacale e menzione esplicita di marche e modelli esistenti, di apparecchi elettronici, computer, macchine fotografiche digitali, focali e obbiettivi, programmi di catalogazione e montaggio di immagini, sembra – più che un manieristico esercizio di competenza tecnologica – un rituale esorcistico e apotropaico di dislocazione che esalti e celebri la transustanziazione della carne in feticcio mediatico e la speculare incarnazione dell’icona telematica in carne e sangue, in personaggi immaginari ma virtualmente concreti e corporei: l’affermazione di una centralità del corpo in assenza di un corpo, di una narrazione ed una rappresentazione del corpo e di una corporizzazione del rappresentato e del narrato.

Quattro protagonisti principali: una giovane coppia di giornalisti, tanto esteticamente telegenici quanto moralmente ed intellettualmente inconsistenti, Nathan e Naomi, ossessionati dalla tecnica e dall’immagine virtuale e collezionisti compulsivi di gadget elettronici; una coppia, molto matura ma ancora sessualmente attiva e seducente, di filosofi marxisti, teorici del consumismo, Aristide e Célestine Arosteguy, disincantati, cinici e libertini, ispirati apertamente alle coppie Jean Paul Sartre/Simone de Beauvoir e Louis Althusser/Hélène Rytmann, la moglie assassinata dal filosofo marxista francese; quinto protagonista: la puntuale elencazione (e stigmatizzazione – in senso neutro: segnalazione, senza connotazioni negative – in tutti i personaggi) di disturbi, patologie o alterazioni psicofisiche estreme, analoghe a quelle che da sempre hanno costituito l’essenza, concettuale e figurativa, dell’immaginario cronenberghiano: la nuova malattia venerea (vedi “Il demone sotto la pelle”), che Nathan ha contratto nel corso delle frequentazioni intercorse lavorando al suo ultimo articolo; l’attrazione compulsiva cannibalistica di Naomi, per Aristide Arosteguy, accusato di aver ucciso sua moglie, Célestine Arosteguy, e averne brutalmente divorato i resti; le inusuali terapie anticancro di un chirurgo di Budapest, trapiantatore illegale di organi; le metastasi erotizzanti di una malata terminale in fissa con il sesso preagonico; il tortuoso ménage familiare di un neurologo di Toronto che ha avuto il discutibile onore di dare il suo nome a una malattia venerea e la cui avvenente figlia si titilla rescindendosi con un tagliaunghie microscopici brandelli di pelle su tutto il corpo e poi li mangia; la mastectomia feticistica di Célestine Arosteguy e l’apotemnofilia, ovvero la smania di amputarsi parti del corpo sentite come superflue o disarmoniche; la sindrome di Peyronie, che incurva il pene a novanta gradi rendendo, quantomeno, fantasiosa la penetrazione ma non impedisce all’attraente infermo di scannerizzarsi gli attributi in erezione inviandone l’immagine via mail alle ammiratrici perché possano grazie ad una stampante tridimensionale costruirsi dildo a sua immagine e somiglianza; e su tutte – affezione morbosa non carnale ma sociale – un regime totalitario comunista, la Corea del Nord, che calamita defezioni dall’Occidente capitalista facendo proseliti fra i filosofi ma, soprattutto, fra gli entomologi.

Quattro protagonisti principali: una giovane coppia di giornalisti, tanto esteticamente telegenici quanto moralmente ed intellettualmente inconsistenti, Nathan e Naomi, ossessionati dalla tecnica e dall’immagine virtuale e collezionisti compulsivi di gadget elettronici; una coppia, molto matura ma ancora sessualmente attiva e seducente, di filosofi marxisti, teorici del consumismo, Aristide e Célestine Arosteguy, disincantati, cinici e libertini, ispirati apertamente alle coppie Jean Paul Sartre/Simone de Beauvoir e Louis Althusser/Hélène Rytmann, la moglie assassinata dal filosofo marxista francese; quinto protagonista: la puntuale elencazione (e stigmatizzazione – in senso neutro: segnalazione, senza connotazioni negative – in tutti i personaggi) di disturbi, patologie o alterazioni psicofisiche estreme, analoghe a quelle che da sempre hanno costituito l’essenza, concettuale e figurativa, dell’immaginario cronenberghiano: la nuova malattia venerea (vedi “Il demone sotto la pelle”), che Nathan ha contratto nel corso delle frequentazioni intercorse lavorando al suo ultimo articolo; l’attrazione compulsiva cannibalistica di Naomi, per Aristide Arosteguy, accusato di aver ucciso sua moglie, Célestine Arosteguy, e averne brutalmente divorato i resti; le inusuali terapie anticancro di un chirurgo di Budapest, trapiantatore illegale di organi; le metastasi erotizzanti di una malata terminale in fissa con il sesso preagonico; il tortuoso ménage familiare di un neurologo di Toronto che ha avuto il discutibile onore di dare il suo nome a una malattia venerea e la cui avvenente figlia si titilla rescindendosi con un tagliaunghie microscopici brandelli di pelle su tutto il corpo e poi li mangia; la mastectomia feticistica di Célestine Arosteguy e l’apotemnofilia, ovvero la smania di amputarsi parti del corpo sentite come superflue o disarmoniche; la sindrome di Peyronie, che incurva il pene a novanta gradi rendendo, quantomeno, fantasiosa la penetrazione ma non impedisce all’attraente infermo di scannerizzarsi gli attributi in erezione inviandone l’immagine via mail alle ammiratrici perché possano grazie ad una stampante tridimensionale costruirsi dildo a sua immagine e somiglianza; e su tutte – affezione morbosa non carnale ma sociale – un regime totalitario comunista, la Corea del Nord, che calamita defezioni dall’Occidente capitalista facendo proseliti fra i filosofi ma, soprattutto, fra gli entomologi.

Il labirinto ordito da Cronenberg, snodandosi tortuoso fino all’inusitato non-finale degno di un coitus interruptus, è un labirinto di specchi, in cui in uno stile articolato e brillante che molto ricorda uno dei suoi ispiratori letterari, James G. Ballard, l’autore trapianta sui suoi personaggi frammenti autobiografici – l’uso di un microscopico e aggiornatissimo apparecchio acustico, l’esperienza fallimentare di giurato al Festival di Cannes – e soprattutto ribadisce la propria aspra weltanschauung in cui i feticci del sesso, della malattia, dell’inganno (la Carne, la Morte e il Diavolo: ancora la triade romantica…) recuperano un’effimera consistenza ed una periferica centralità solo attraverso l’esternazione ed eternizzazione della loro rappresentazione mediatica: ciò che esiste è tale solo attraverso e in virtù della tecnologia e solo la tecnologia conferma e sostanzia l’agire fenomenico. I fenomeni, il tessuto evenemenziale, le proprietà emergenti dei sistemi complessi, gli attributi derivati che li qualificano e li compongono – la colpevolezza o l’innocenza, la verità o la menzogna, la giustizia o l’ingiustizia – dipendono e sono determinati solo dal numero di pixel che ne scandiscono la consistenza ontologica. Tutta la filosofia di Cronenberg è un ossimoro: la consustanziazione di una carne senza carne, di un corpo senza corpo, il riduzionismo eliminativistico di un paradossale materialismo immateriale. Questa è la fine e l’inizio del body horror. E’ forse il caso di ripercorrere la carriera dell’autore alla luce della nozione di body horror.

David Paul Cronenberg nasce a Toronto nel 1943 in una famiglia della classe media progressista ebraica. Fin da piccolo interessato all’arte e alla letteratura, scrive racconti di fantascienza e, dopo la laurea in lettere seguita a intensi studi a carattere scientifico, inizia a dedicarsi al cinema girando i suoi due primi cortometraggi in 16mm: “Transfer” (1966) e “From the Drain” (1967), in cui già cominciano a delinearsi alcuni dei suoi futuri temi ricorrenti (la relazione psichiatra/paziente nel primo e il materializzarsi di un’ossessione paranoide tra due internati in un istituto mentale nel secondo).

David Paul Cronenberg nasce a Toronto nel 1943 in una famiglia della classe media progressista ebraica. Fin da piccolo interessato all’arte e alla letteratura, scrive racconti di fantascienza e, dopo la laurea in lettere seguita a intensi studi a carattere scientifico, inizia a dedicarsi al cinema girando i suoi due primi cortometraggi in 16mm: “Transfer” (1966) e “From the Drain” (1967), in cui già cominciano a delinearsi alcuni dei suoi futuri temi ricorrenti (la relazione psichiatra/paziente nel primo e il materializzarsi di un’ossessione paranoide tra due internati in un istituto mentale nel secondo).  Già nei suoi primi due lungometraggi professionali, “Stereo” (1969) e “Crimes of the Future” (1970), l’essenza originaria di quello che più tardi sarà definito body horror è pienamente presente: le fallimentari ricerche di una sedicente Canadian Academy of Erotic Enquiry che sperimenta su giovani volontari l’induzione di facoltà telepatiche al fine di stabilire relazioni sessuali polimorfe che introdotte nella società sostituiscano progressivamente gli obsoleti nuclei familiari, in “Stereo”; e le peripezie del seguace di un dermatologo pazzo che ha sterminato l’intera popolazione femminile mondiale in età fertile scatenando una catastrofica epidemia diffusa da prodotti cosmetici e che dovrà adattarsi ad un mondo senza femmine adulte in cui i maschi mimano la gravidanza sviluppando nuovi organi che vengono successivamente amputati dai loro corpi o lo spingono a forza ad accoppiarsi con una bambina di cinque anni, in “Crimes of the Future”.

Già nei suoi primi due lungometraggi professionali, “Stereo” (1969) e “Crimes of the Future” (1970), l’essenza originaria di quello che più tardi sarà definito body horror è pienamente presente: le fallimentari ricerche di una sedicente Canadian Academy of Erotic Enquiry che sperimenta su giovani volontari l’induzione di facoltà telepatiche al fine di stabilire relazioni sessuali polimorfe che introdotte nella società sostituiscano progressivamente gli obsoleti nuclei familiari, in “Stereo”; e le peripezie del seguace di un dermatologo pazzo che ha sterminato l’intera popolazione femminile mondiale in età fertile scatenando una catastrofica epidemia diffusa da prodotti cosmetici e che dovrà adattarsi ad un mondo senza femmine adulte in cui i maschi mimano la gravidanza sviluppando nuovi organi che vengono successivamente amputati dai loro corpi o lo spingono a forza ad accoppiarsi con una bambina di cinque anni, in “Crimes of the Future”.

E’ però con i successivi “Il demone sotto la pelle” (“Shivers”, 1975) e “Rabid: sete di sangue” (“Rabid”, 1977) che il concetto acquisisce le sue valenze definitive: le metafore ossessive dell’infezione, del trapianto, della mutilazione, della deturpazione, dell’ibridazione, dell’infestazione parassitaria; la mutazione degenerativa del corpo umano che ordisce in parallelo quella della psiche e della società; la scienza aggressiva e fallibile che incuba anarchia biologica, psichica e sociale; la trasmissione venerea di sessualità devianti e perverse; il precipitato biologico, organico, anatomico di incubi i cui mentori letterari sono H.P. Lovecraft, Clive Barker e soprattutto William S. Burroughs.

E’ però con i successivi “Il demone sotto la pelle” (“Shivers”, 1975) e “Rabid: sete di sangue” (“Rabid”, 1977) che il concetto acquisisce le sue valenze definitive: le metafore ossessive dell’infezione, del trapianto, della mutilazione, della deturpazione, dell’ibridazione, dell’infestazione parassitaria; la mutazione degenerativa del corpo umano che ordisce in parallelo quella della psiche e della società; la scienza aggressiva e fallibile che incuba anarchia biologica, psichica e sociale; la trasmissione venerea di sessualità devianti e perverse; il precipitato biologico, organico, anatomico di incubi i cui mentori letterari sono H.P. Lovecraft, Clive Barker e soprattutto William S. Burroughs.

Il primo film narra di uno scienziato interessato a riportare alla luce gli istinti umani, che a suo dire sono troppo soffocati dal cervello: per far questo sfrutta un parassita capace di inoculare nel corpo ospite un liquido afrodisiaco che ne risveglia la libido e lo sperimenta su di una ragazza sua amante, ma la ragazza infoiata si mette a fare sesso con decine di uomini diffondendo il parassita nel complesso residenziale dove abita. Lo scienziato si rende conto che l’esperimento gli è sfuggito di mano e dopo aver ucciso la ragazza si uccide a sua volta. In poco tempo però il parassita venereo infetta tutti gli abitanti dell’immenso condominio: l’unico che cerca di opporsi è un medico che però alla fine viene ugualmente contagiato tramite un bacio. Il film si chiude con un nutrito gruppo di virulenti erotomani che usciti dal microcosmo del megaresidence che li ha generati si dirigono verso il macrocosmo della città intera.  Nel secondo una ragazza gravemente ustionata viene operata da un chirurgo che sperimenta su di lei innovative tecniche di trapianto: guarisce dalle ustioni ma comincia a nutrirsi di sangue tramite un’escrescenza, molto simile a una piccola vagina, che le è spuntata sotto l’ascella. Tutte le numerose persone che morde si trasformano a loro volta in sbavanti azzannatori assetati di sangue: la ragazza, portatrice sana del virus contratto a causa dell’intervento chirurgico sperimentale che ha subito, diffonde il contagio in tutta la città. Verrà uccisa da una delle sue vittime, ma ormai la Terra è infettata e l’epidemia è inarrestabile e apocalittica. In entrambi i film sono già perfettamente leggibili tutte quelle ossessioni tematiche e visuali che diventeranno il marchio di fabbrica del cineasta canadese e le coordinate di definizione del body horror: mutazione corporea parallela a degenerazione mentale, aberrazione della sessualità, deformità, mutilazione o malattia deturpante, infezione e contaminazione della carne che si irradia all’esterno come anarchia sociale. Siano i parassiti afrodisiaci e venerei de “Il demone sotto la pelle”, siano l’infezione zombica trasmessa da una mutante dall’epidermide ricostruita chirurgicamente di “Rabid”, i prodotti devianti dell’interiorità umana trasudano all’esterno e contaminano il mondo esteriore infrangendone l’ordine presunto.

Nel secondo una ragazza gravemente ustionata viene operata da un chirurgo che sperimenta su di lei innovative tecniche di trapianto: guarisce dalle ustioni ma comincia a nutrirsi di sangue tramite un’escrescenza, molto simile a una piccola vagina, che le è spuntata sotto l’ascella. Tutte le numerose persone che morde si trasformano a loro volta in sbavanti azzannatori assetati di sangue: la ragazza, portatrice sana del virus contratto a causa dell’intervento chirurgico sperimentale che ha subito, diffonde il contagio in tutta la città. Verrà uccisa da una delle sue vittime, ma ormai la Terra è infettata e l’epidemia è inarrestabile e apocalittica. In entrambi i film sono già perfettamente leggibili tutte quelle ossessioni tematiche e visuali che diventeranno il marchio di fabbrica del cineasta canadese e le coordinate di definizione del body horror: mutazione corporea parallela a degenerazione mentale, aberrazione della sessualità, deformità, mutilazione o malattia deturpante, infezione e contaminazione della carne che si irradia all’esterno come anarchia sociale. Siano i parassiti afrodisiaci e venerei de “Il demone sotto la pelle”, siano l’infezione zombica trasmessa da una mutante dall’epidermide ricostruita chirurgicamente di “Rabid”, i prodotti devianti dell’interiorità umana trasudano all’esterno e contaminano il mondo esteriore infrangendone l’ordine presunto.

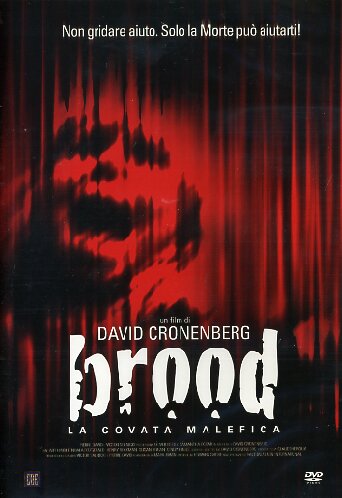

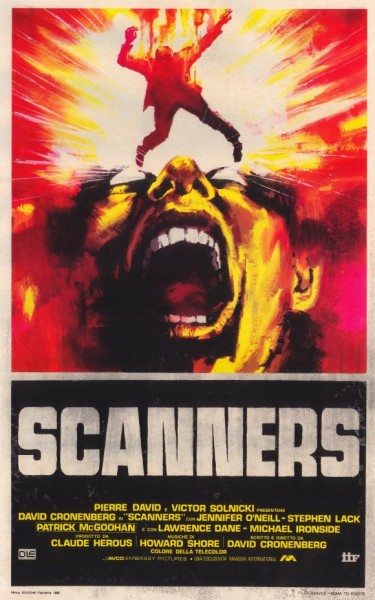

Dopo una parentesi apparentemente fuori tema, con “Veloci di mestiere” (“Fast Company”, 1979) – in cui l’attenzione morbosa per la corporeità viene dirottata verso la meccanica, nell’esplorazione del mondo delle corse automobilistiche, in particolare delle drag races, le gare di accelerazione, che anticipa il feticismo motoristico del futuro “Crash” (1996), ispirato all’omonimo romanzo di James G. Ballard, “il primo romanzo pornografico basato sulla tecnologia”, secondo le parole dello scrittore stesso – Cronenberg sviluppa ulteriormente i contenuti del body horror con “Brood: La covata malefica” (“The Brood”, 1979) – uno dei suoi primi film ad avvalersi di attori conosciuti come Oliver Reed e Samantha Eggar (in “Rabid” era ricorso alla star del porno Marilyn Chambers, dopo aver provinato e poi scartato un’ancora esordiente Sissy Spacek) e ad ottenere una certa diffusione di mercato. Qui, come nei due film immediatamente successivi: “Scanners” (1981) e “Videodrome” (1983), psiche e materia, spazio interno ed esterno, si compenetrano e si modificano a vicenda: l’ennesimo mad doctor, il dottor Raglan, uno psicoterapista che dirige il Somafree Institute dove sperimenta la “psicoplasmia”, una tecnica che incoraggia i pazienti con disturbi psichici a scaricare le proprie emozioni rimosse attraverso modifiche fisiologiche ai propri corpi, si occupa intensamente di Nola, una paziente con gravi turbe in lotta con il marito per la custodia della loro figlia di cinque anni Candice; applicando i metodi teorizzati dal dottore, la donna partorirà dalla propria carne piccole creature deformi e asessuate, alimentate dal suo odio e strumenti della sua vendetta: ultimo a farne le spese sarà proprio il dottor Raglan mentre Nola sarà uccisa da suo marito; sul corpo della piccola Candice resteranno indelebili le tracce delle sue lacrime materne. E’ uno dei film più disturbanti del regista canadese e anche uno dei più autobiografici: Cronenberg infatti mentre scriveva la sceneggiatura stava lottando per la custodia della figlia e confessò di aver rappresentato nel personaggio di Nola il peggio della sua prima moglie. Questo disagio personale fu erroneamente interpretato come aperta misoginia da alcuni critici che accusarono il film di reazionarismo antifemminista; l’accoglienza fu piuttosto variegata e la pellicola subì anche dei tagli censori: gran parte delle copie in circolazione omettono la scena in cui Nola – fu un’idea della protagonista femminile Samantha Eggar – lecca come un animale i mostriciattoli che ha appena partorito.

Dopo una parentesi apparentemente fuori tema, con “Veloci di mestiere” (“Fast Company”, 1979) – in cui l’attenzione morbosa per la corporeità viene dirottata verso la meccanica, nell’esplorazione del mondo delle corse automobilistiche, in particolare delle drag races, le gare di accelerazione, che anticipa il feticismo motoristico del futuro “Crash” (1996), ispirato all’omonimo romanzo di James G. Ballard, “il primo romanzo pornografico basato sulla tecnologia”, secondo le parole dello scrittore stesso – Cronenberg sviluppa ulteriormente i contenuti del body horror con “Brood: La covata malefica” (“The Brood”, 1979) – uno dei suoi primi film ad avvalersi di attori conosciuti come Oliver Reed e Samantha Eggar (in “Rabid” era ricorso alla star del porno Marilyn Chambers, dopo aver provinato e poi scartato un’ancora esordiente Sissy Spacek) e ad ottenere una certa diffusione di mercato. Qui, come nei due film immediatamente successivi: “Scanners” (1981) e “Videodrome” (1983), psiche e materia, spazio interno ed esterno, si compenetrano e si modificano a vicenda: l’ennesimo mad doctor, il dottor Raglan, uno psicoterapista che dirige il Somafree Institute dove sperimenta la “psicoplasmia”, una tecnica che incoraggia i pazienti con disturbi psichici a scaricare le proprie emozioni rimosse attraverso modifiche fisiologiche ai propri corpi, si occupa intensamente di Nola, una paziente con gravi turbe in lotta con il marito per la custodia della loro figlia di cinque anni Candice; applicando i metodi teorizzati dal dottore, la donna partorirà dalla propria carne piccole creature deformi e asessuate, alimentate dal suo odio e strumenti della sua vendetta: ultimo a farne le spese sarà proprio il dottor Raglan mentre Nola sarà uccisa da suo marito; sul corpo della piccola Candice resteranno indelebili le tracce delle sue lacrime materne. E’ uno dei film più disturbanti del regista canadese e anche uno dei più autobiografici: Cronenberg infatti mentre scriveva la sceneggiatura stava lottando per la custodia della figlia e confessò di aver rappresentato nel personaggio di Nola il peggio della sua prima moglie. Questo disagio personale fu erroneamente interpretato come aperta misoginia da alcuni critici che accusarono il film di reazionarismo antifemminista; l’accoglienza fu piuttosto variegata e la pellicola subì anche dei tagli censori: gran parte delle copie in circolazione omettono la scena in cui Nola – fu un’idea della protagonista femminile Samantha Eggar – lecca come un animale i mostriciattoli che ha appena partorito.

In “Scanners” la commistione intercambiabile di soma e psiche avviene per mezzo della telepatia: gli scanners sono individui capaci di “scannerizzare” gli altri, connettendo due sistemi nervosi spazialmente separati, di leggere i pensieri altrui e modificare certe funzioni fisiologiche come il battito cardiaco; gli scanners vengono di solito sovrastati dai loro poteri che non controllano e ossessionati dai pensieri estranei che invadono la loro mente divenendo molto spesso dei reietti della società: a questo si oppone la multinazionale ConSec che intende utilizzare a proprio vantaggio i loro poteri mentali. A questo scopo utilizza una droga segreta, l’ephemerol, in grado di equilibrare o sopprimere le facoltà telepatiche: la storia è strutturata come un thriller futuristico che include spionaggio industriale, intrigo e cospirazione, inseguimenti automobilistici, effetti gore (le famose teste che esplodono) e culmina col pauroso duello finale tra i due scanner rivali Vale e Revok, in conclusione del quale il primo distruggerà il proprio corpo ma prenderà definitivamente possesso della mente dell’altro. “Scanners” è forse il passo più convenzionale di Cronenberg verso la fantascienza e manca completamente dei potenti riferimenti sessuali dei film precedenti: resta del body horror l’interrelazione profonda e scambievole viscerale/mentale, corpo/subconscio; questa maggiore spendibilità valse al film ben quattro seguiti, non diretti da Cronenberg ma basati su suoi soggetti e sceneggiature: “Scanners 2: il nuovo ordine” (1991) e “Scanners 3” (1992), diretti entrambi da Christian Duguay, “Scanner Cop” (1994) diretto da Pierre David, e “Scanner Cop II” (1995), diretto da Steve Barnett.

In “Scanners” la commistione intercambiabile di soma e psiche avviene per mezzo della telepatia: gli scanners sono individui capaci di “scannerizzare” gli altri, connettendo due sistemi nervosi spazialmente separati, di leggere i pensieri altrui e modificare certe funzioni fisiologiche come il battito cardiaco; gli scanners vengono di solito sovrastati dai loro poteri che non controllano e ossessionati dai pensieri estranei che invadono la loro mente divenendo molto spesso dei reietti della società: a questo si oppone la multinazionale ConSec che intende utilizzare a proprio vantaggio i loro poteri mentali. A questo scopo utilizza una droga segreta, l’ephemerol, in grado di equilibrare o sopprimere le facoltà telepatiche: la storia è strutturata come un thriller futuristico che include spionaggio industriale, intrigo e cospirazione, inseguimenti automobilistici, effetti gore (le famose teste che esplodono) e culmina col pauroso duello finale tra i due scanner rivali Vale e Revok, in conclusione del quale il primo distruggerà il proprio corpo ma prenderà definitivamente possesso della mente dell’altro. “Scanners” è forse il passo più convenzionale di Cronenberg verso la fantascienza e manca completamente dei potenti riferimenti sessuali dei film precedenti: resta del body horror l’interrelazione profonda e scambievole viscerale/mentale, corpo/subconscio; questa maggiore spendibilità valse al film ben quattro seguiti, non diretti da Cronenberg ma basati su suoi soggetti e sceneggiature: “Scanners 2: il nuovo ordine” (1991) e “Scanners 3” (1992), diretti entrambi da Christian Duguay, “Scanner Cop” (1994) diretto da Pierre David, e “Scanner Cop II” (1995), diretto da Steve Barnett.

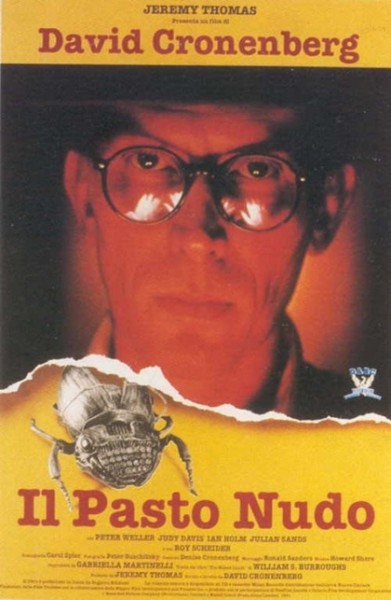

Con “Videodrome”, Cronenberg realizza una delle sue opere più importanti e significative, avviando il primo episodio di un’ideale trilogia sull’alterazione/evoluzione della percezione umana indotta dalla tecnologia: la scrittura e la stampa (“Il pasto nudo”), la televisione (“Videodrome”), la realtà virtuale (“eXistenZ”): il protagonista della storia, Max (James Woods), lavora all’interno di una rete televisiva che trasmette in prevalenza porno e film violenti. Grazie a un tecnico che lavora per lui viene a conoscenza di Videodrome, un canale clandestino snuff che trasmette esclusivamente scene reali di torture; Max ne rimane prima attratto e poi totalmente influenzato fino ad avere delle allucinazioni: facendo ricerche sulla misteriosa emittente viene in contatto con la “Chiesa Catodica”, gestita da Bianca O’Blivion, figlia di un massmediologo (pare ispirato al reale Marshall McLuhan che Cronenberg conobbe da studente) che, morto di tumore al cervello da un anno, è tenuto virtualmente in vita grazie alle migliaia di videocassette registrate prima del suo decesso. Bianca rivelerà a Max che il segnale di Videodrome produce un tumore al cervello che causa allucinazioni e che lo stesso Videodrome fa parte di un progetto reazionario governativo teso a eliminare i “devianti” attratti dai programmi di sesso e violenza appositamente trasmessi per irretirli; le allucinazioni di Max intanto diventano sempre più realistiche e cominciano ad influenzare la materia: il suo corpo inizia a cambiare; preso in ostaggio dagli agenti di Videodrome, che lo convocano prospettandogli una cura delle sue allucinazioni, ne diventa una pedina programmabile tramite una videocassetta inserita nello squarcio che gli si è formato nell’addome e all’occasione killer con la pistola che gli si è fusa nella mano. Bianca riesce a riprogrammarlo inviandolo a eliminare quegli stessi esponenti di Videodrome: nel finale Max assiste al suo suicidio televisivo, vede il sé stesso dello schermo che si spara in testa mentre il televisore scoppia sputando fuori intestini e frattaglie. Max replica l’azione del suo doppio catodico e, dopo aver gridato “Morte a Videodrome. Gloria e vita alla nuova carne!”, si spara a sua volta. Da Videodrome, non c’è ritorno alla realtà: la parola del video si fa carne, come aveva già anticipato O’Blivion in uno dei suoi discorsi registrati: “la televisione è la realtà e la realtà è meno della televisione”. Il film fece epoca e divenne giustamente un cult: un personaggio come Andy Warhol lo definì “L’Arancia Meccanica degli anni ‘80”; da ricordare nel cast due figure iconiche come James Woods e Deborah Harry, cantante sex-symbol del gruppo dei Blondie, allora non una semplice band ma vera e propria incarnazione dello zeitgeist culturale di New York.

Con “Videodrome”, Cronenberg realizza una delle sue opere più importanti e significative, avviando il primo episodio di un’ideale trilogia sull’alterazione/evoluzione della percezione umana indotta dalla tecnologia: la scrittura e la stampa (“Il pasto nudo”), la televisione (“Videodrome”), la realtà virtuale (“eXistenZ”): il protagonista della storia, Max (James Woods), lavora all’interno di una rete televisiva che trasmette in prevalenza porno e film violenti. Grazie a un tecnico che lavora per lui viene a conoscenza di Videodrome, un canale clandestino snuff che trasmette esclusivamente scene reali di torture; Max ne rimane prima attratto e poi totalmente influenzato fino ad avere delle allucinazioni: facendo ricerche sulla misteriosa emittente viene in contatto con la “Chiesa Catodica”, gestita da Bianca O’Blivion, figlia di un massmediologo (pare ispirato al reale Marshall McLuhan che Cronenberg conobbe da studente) che, morto di tumore al cervello da un anno, è tenuto virtualmente in vita grazie alle migliaia di videocassette registrate prima del suo decesso. Bianca rivelerà a Max che il segnale di Videodrome produce un tumore al cervello che causa allucinazioni e che lo stesso Videodrome fa parte di un progetto reazionario governativo teso a eliminare i “devianti” attratti dai programmi di sesso e violenza appositamente trasmessi per irretirli; le allucinazioni di Max intanto diventano sempre più realistiche e cominciano ad influenzare la materia: il suo corpo inizia a cambiare; preso in ostaggio dagli agenti di Videodrome, che lo convocano prospettandogli una cura delle sue allucinazioni, ne diventa una pedina programmabile tramite una videocassetta inserita nello squarcio che gli si è formato nell’addome e all’occasione killer con la pistola che gli si è fusa nella mano. Bianca riesce a riprogrammarlo inviandolo a eliminare quegli stessi esponenti di Videodrome: nel finale Max assiste al suo suicidio televisivo, vede il sé stesso dello schermo che si spara in testa mentre il televisore scoppia sputando fuori intestini e frattaglie. Max replica l’azione del suo doppio catodico e, dopo aver gridato “Morte a Videodrome. Gloria e vita alla nuova carne!”, si spara a sua volta. Da Videodrome, non c’è ritorno alla realtà: la parola del video si fa carne, come aveva già anticipato O’Blivion in uno dei suoi discorsi registrati: “la televisione è la realtà e la realtà è meno della televisione”. Il film fece epoca e divenne giustamente un cult: un personaggio come Andy Warhol lo definì “L’Arancia Meccanica degli anni ‘80”; da ricordare nel cast due figure iconiche come James Woods e Deborah Harry, cantante sex-symbol del gruppo dei Blondie, allora non una semplice band ma vera e propria incarnazione dello zeitgeist culturale di New York.

Un altro film che, a una visione superficiale, sembra discostarsi dal body horror è il successivo “La zona morta” (“The Dead Zone”, 1983), dall’omonimo romanzo di Stephen King; intanto, abbandonato il contesto quasi underground dei film precedenti, si tratta finalmente di una produzione mainstream di budget alto, con ruoli coperti da star consolidate come un grandissimo Christopher Walken e un non meno efficace Martin Sheen e un soggetto tratto da un best seller (ma non sceneggiato dallo stesso King): la storia di Johnny Smith (Cronenberg avrebbe voluto cambiare nome al personaggio, che per un americano suona un po’ come Mario Rossi per noi italiani, ma per rispetto a King alla fine non lo fece), giovane insegnante divenuto paragnosta dopo essersi risvegliato da un coma di cinque anni causato da un incidente stradale, è essenzialmente quella di un outsider che non riesce a recuperare una vita accettabile. Abbandonato dagli affetti (la fidanzata si è nel frattempo sposata con un altro), minato nel fisico e nella psiche dai postumi dell’incidente e dalla terrorizzante facoltà, più una condanna che una benedizione, che gli permette – da un semplice contatto fisico come una stretta di mano – di vedere passato e futuro della persona toccata, cerca da principio di rendersi utile aiutando la polizia a risolvere il caso di un pericoloso serial killer e salvando la vita ad un suo giovane allievo di cui aveva visto la morte per annegamento durante una partita di hockey su ghiaccio. Il ragazzo crede alla visione e non si reca alla partita, mentre due suoi compagni muoiono nell’incidente: Johnny si rende conto così che esiste una “zona morta” nelle sue predizioni, uno spazio di azione che permette di impedire – cambiando il corso degli eventi – l’avverarsi della previsione infausta; quando però stringendo per caso la mano del nuovo candidato al Senato Greg Stillson – un arrivista disposto a qualsiasi compromesso pur di soddisfare la sua immensa ambizione e sete di potere (personaggio che a me – chissà perché – fa pensare inevitabilmente e appassionatamente a Matteo Renzi) – vede che questi diventerà il futuro presidente degli Stati Uniti e scatenerà una guerra nucleare, decide che è suo dovere attivare la “zona morta” per cambiare il futuro uccidendo il candidato alla soglia dell’elezione. Johnny armato si apposta nel teatro in cui Stillson terrà un comizio a cui partecipa anche la sua ex fidanzata Sarah – coinvolta nella squadra di pubbliche relazioni del candidato – con il figlioletto: al momento giusto spara ma non colpisce Stillson che fugge e si ripara cercando di usare il figlio di Sarah come scudo. Johnny viene abbattuto dalla sorveglianza ma fa in tempo a toccare Stillson vedendo il suo nuovo futuro: la fotografia del candidato che vigliaccamente si fa scudo col corpo di un bambino viene pubblicata su tutti i giornali stroncando in via definitiva la carriera politica dell’aspirante presidente il quale, per la delusione, si suicida. Johnny ha salvato il mondo e può morire in pace tra le braccia del suo ex amore Sarah. Forse il meno cronenberghiano fra i film di Cronenberg, “La zona morta” resta comunque coerente con il body horror nella descrizione della inquietante deriva psicofisica di Johnny Smith, personaggio molto intenso e fascinosamente crepuscolare, segnato nel profondo del corpo e della mente dalle stigmate incancellabili del suo dono/maledizione: il film resta una delle migliori trasposizioni cinematografiche da Stephen King, insieme ovviamente allo “Shining” di Stanley Kubrick, che però – per i geniali stravolgimenti apportati dal regista alla trama del libro – non ebbe mai, a differenza di questo, l’approvazione dello scrittore.

Un altro film che, a una visione superficiale, sembra discostarsi dal body horror è il successivo “La zona morta” (“The Dead Zone”, 1983), dall’omonimo romanzo di Stephen King; intanto, abbandonato il contesto quasi underground dei film precedenti, si tratta finalmente di una produzione mainstream di budget alto, con ruoli coperti da star consolidate come un grandissimo Christopher Walken e un non meno efficace Martin Sheen e un soggetto tratto da un best seller (ma non sceneggiato dallo stesso King): la storia di Johnny Smith (Cronenberg avrebbe voluto cambiare nome al personaggio, che per un americano suona un po’ come Mario Rossi per noi italiani, ma per rispetto a King alla fine non lo fece), giovane insegnante divenuto paragnosta dopo essersi risvegliato da un coma di cinque anni causato da un incidente stradale, è essenzialmente quella di un outsider che non riesce a recuperare una vita accettabile. Abbandonato dagli affetti (la fidanzata si è nel frattempo sposata con un altro), minato nel fisico e nella psiche dai postumi dell’incidente e dalla terrorizzante facoltà, più una condanna che una benedizione, che gli permette – da un semplice contatto fisico come una stretta di mano – di vedere passato e futuro della persona toccata, cerca da principio di rendersi utile aiutando la polizia a risolvere il caso di un pericoloso serial killer e salvando la vita ad un suo giovane allievo di cui aveva visto la morte per annegamento durante una partita di hockey su ghiaccio. Il ragazzo crede alla visione e non si reca alla partita, mentre due suoi compagni muoiono nell’incidente: Johnny si rende conto così che esiste una “zona morta” nelle sue predizioni, uno spazio di azione che permette di impedire – cambiando il corso degli eventi – l’avverarsi della previsione infausta; quando però stringendo per caso la mano del nuovo candidato al Senato Greg Stillson – un arrivista disposto a qualsiasi compromesso pur di soddisfare la sua immensa ambizione e sete di potere (personaggio che a me – chissà perché – fa pensare inevitabilmente e appassionatamente a Matteo Renzi) – vede che questi diventerà il futuro presidente degli Stati Uniti e scatenerà una guerra nucleare, decide che è suo dovere attivare la “zona morta” per cambiare il futuro uccidendo il candidato alla soglia dell’elezione. Johnny armato si apposta nel teatro in cui Stillson terrà un comizio a cui partecipa anche la sua ex fidanzata Sarah – coinvolta nella squadra di pubbliche relazioni del candidato – con il figlioletto: al momento giusto spara ma non colpisce Stillson che fugge e si ripara cercando di usare il figlio di Sarah come scudo. Johnny viene abbattuto dalla sorveglianza ma fa in tempo a toccare Stillson vedendo il suo nuovo futuro: la fotografia del candidato che vigliaccamente si fa scudo col corpo di un bambino viene pubblicata su tutti i giornali stroncando in via definitiva la carriera politica dell’aspirante presidente il quale, per la delusione, si suicida. Johnny ha salvato il mondo e può morire in pace tra le braccia del suo ex amore Sarah. Forse il meno cronenberghiano fra i film di Cronenberg, “La zona morta” resta comunque coerente con il body horror nella descrizione della inquietante deriva psicofisica di Johnny Smith, personaggio molto intenso e fascinosamente crepuscolare, segnato nel profondo del corpo e della mente dalle stigmate incancellabili del suo dono/maledizione: il film resta una delle migliori trasposizioni cinematografiche da Stephen King, insieme ovviamente allo “Shining” di Stanley Kubrick, che però – per i geniali stravolgimenti apportati dal regista alla trama del libro – non ebbe mai, a differenza di questo, l’approvazione dello scrittore.

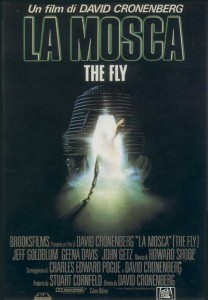

Con “La mosca” (“The Fly”, 1986), Cronenberg si confronta apertamente con un classico della cinematografia fantascientifica: il remake di “L’esperimento del dottor K.”, diretto nel 1958 da Kurt Neumann e tratto dal racconto “La mosca” (“La Mouche”, 1957) di George Langelaan (il film ebbe anche due seguiti, dando origine ad una trilogia cinematografica interpretata nei primi due episodi da Vincent Price, “La vendetta del dottor K.”, nel 1959 e “La maledizione della mosca”, nel 1965); si narra la vicenda di Seth Brundle, interpretato da Jeff Goldblum, scienziato inventore di una macchina del teletrasporto sperimentata su sé stesso senza accorgersi di una mosca entrata insieme a lui nella macchina. Se le premesse sono identiche al film originale, gli sviluppi divergono: nella versione del ’58 il cambiamento è repentino e l’uomo esce dalla macchina ritrovandosi trasformato in un mostro con la testa di una mosca (nel finale scopriremo che anche la mosca sopravvive con una testa umana…); Cronenberg invece lascia che il cambiamento avvenga progressivamente: tutto sembra andato alla perfezione, all’inizio, ma la mosca è stata introiettata nell’uomo attraverso uno scambio di DNA e, a poco a poco, prenderà il sopravvento sulla natura umana, fisica e psichica del giovane studioso spodestandola. Qui il body horror la fa da padrone indugiando sugli impressionanti dettagli delle lente e sempre più devastanti mutazioni fisiche che culmineranno nel tragico epilogo in cui sia la personalità che la fisicità del protagonista saranno definitivamente e orribilmente sovvertite e sconvolte; la genialità di Cronenberg sovrappone e intreccia gli esperimenti scientifici alla vita sentimentale e sessuale dello scienziato: i suoi rapporti con la giornalista scientifica Veronica Quaife (Geena Davis), la profonda gelosia verso di lei, l’ossessione erotica (uno degli effetti iniziali, ancora piacevoli, della mutazione è una prestanza sessuale inumana), la paura che la donna voglia abortire il bambino che la coppia ha da poco concepito temendo che possa diventare a sua volta un mutante, tutto questo rende il “mostro” profondamente vulnerabile e simpatetico. Come disse il regista in un’intervista: “riesce ad essere contemporaneamente sia dottor Jekyll che Mister Hyde”; il film, prodotto da Mel Brooks, ebbe un successo travolgente e qualche taglio da parte del regista stesso, dopo un’anteprima a Toronto durante la quale alcuni spettatori vomitarono (brevi sequenze dell’esperimento di mutazione di due animali in un babbuino-gatto reintegrate nell’edizione in DVD del 2005); il protagonista dovette subire dalle cinque alle dieci ore di trucco giornaliero e fu costretto a tenere addosso protesi e cosmetici anche per venti ore di seguito. Il truccatore Chris Walas ricevette nel 1987 il premio Oscar come migliori effetti speciali e diresse il sequel del film “La mosca 2” (1989), in cui Cronenberg non venne coinvolto a nessun titolo, dove si raccontano le disavventure del figlio di Brundle, anch’egli afflitto dal DNA mutante del padre.

Con “La mosca” (“The Fly”, 1986), Cronenberg si confronta apertamente con un classico della cinematografia fantascientifica: il remake di “L’esperimento del dottor K.”, diretto nel 1958 da Kurt Neumann e tratto dal racconto “La mosca” (“La Mouche”, 1957) di George Langelaan (il film ebbe anche due seguiti, dando origine ad una trilogia cinematografica interpretata nei primi due episodi da Vincent Price, “La vendetta del dottor K.”, nel 1959 e “La maledizione della mosca”, nel 1965); si narra la vicenda di Seth Brundle, interpretato da Jeff Goldblum, scienziato inventore di una macchina del teletrasporto sperimentata su sé stesso senza accorgersi di una mosca entrata insieme a lui nella macchina. Se le premesse sono identiche al film originale, gli sviluppi divergono: nella versione del ’58 il cambiamento è repentino e l’uomo esce dalla macchina ritrovandosi trasformato in un mostro con la testa di una mosca (nel finale scopriremo che anche la mosca sopravvive con una testa umana…); Cronenberg invece lascia che il cambiamento avvenga progressivamente: tutto sembra andato alla perfezione, all’inizio, ma la mosca è stata introiettata nell’uomo attraverso uno scambio di DNA e, a poco a poco, prenderà il sopravvento sulla natura umana, fisica e psichica del giovane studioso spodestandola. Qui il body horror la fa da padrone indugiando sugli impressionanti dettagli delle lente e sempre più devastanti mutazioni fisiche che culmineranno nel tragico epilogo in cui sia la personalità che la fisicità del protagonista saranno definitivamente e orribilmente sovvertite e sconvolte; la genialità di Cronenberg sovrappone e intreccia gli esperimenti scientifici alla vita sentimentale e sessuale dello scienziato: i suoi rapporti con la giornalista scientifica Veronica Quaife (Geena Davis), la profonda gelosia verso di lei, l’ossessione erotica (uno degli effetti iniziali, ancora piacevoli, della mutazione è una prestanza sessuale inumana), la paura che la donna voglia abortire il bambino che la coppia ha da poco concepito temendo che possa diventare a sua volta un mutante, tutto questo rende il “mostro” profondamente vulnerabile e simpatetico. Come disse il regista in un’intervista: “riesce ad essere contemporaneamente sia dottor Jekyll che Mister Hyde”; il film, prodotto da Mel Brooks, ebbe un successo travolgente e qualche taglio da parte del regista stesso, dopo un’anteprima a Toronto durante la quale alcuni spettatori vomitarono (brevi sequenze dell’esperimento di mutazione di due animali in un babbuino-gatto reintegrate nell’edizione in DVD del 2005); il protagonista dovette subire dalle cinque alle dieci ore di trucco giornaliero e fu costretto a tenere addosso protesi e cosmetici anche per venti ore di seguito. Il truccatore Chris Walas ricevette nel 1987 il premio Oscar come migliori effetti speciali e diresse il sequel del film “La mosca 2” (1989), in cui Cronenberg non venne coinvolto a nessun titolo, dove si raccontano le disavventure del figlio di Brundle, anch’egli afflitto dal DNA mutante del padre.

“Inseparabili” (“Dead Ringers”, 1988) è un thriller psicologico che può essere considerato, a tutti gli effetti, l’ultimo horror vero e proprio realizzato da Cronenberg: Beverly ed Elliot Mantle, gemelli monozigoti (interpretati da uno straordinario Jeremy Irons), sono degli affermati ginecologi che, antitetici per carattere e personalità ma complementari e intercambiabili in tutto, si dilettano a scambiarsi le conquiste femminili, approfittando dell’impossibilità da parte delle loro “prede” di distinguere la rispettiva identità di ognuno dei due. Il gioco prosegue tranquillo finché non sussistono implicazioni sentimentali – l’intraprendente e focoso Elliott apre la strada e il tenero e romantico Beverly la consolida –, ma proprio Beverly – il più vulnerabile e passivo della coppia – finisce per innamorarsi di un’affascinante attrice tossicodipendente, Claire Niveau, sedotto all’inizio da una particolarità ginecologica della donna che stimola le sue fantasie sessuali e professionali, l’utero triforcuto. La donna, offesa dallo scambio di gemello, perpetrato anche nei suoi riguardi, abbandona Beverly che non regge emotivamente e crolla in una depressione autodistruttiva a base delle stesse droghe e psicofarmaci di cui anche Claire abusava, coinvolgendo nella propria deriva il gemello più equilibrato: l’esclusivo ambulatorio ginecologico dei due fratelli comincia a perdere consensi e va in definitiva rovina quando i due medici vengono sospesi dalla pratica dopo che Beverly, ormai fuori di sé, ha preteso in sala operatoria di sperimentare sulle pazienti degli orribili strumenti chirurgici “per donne mutanti” che ha progettato e fatto costruire appositamente per genitali abnormi; per tentare di disintossicare il fratello, Elliot, lo reclude e intraprende la stessa deriva chimica a base di pillole per sincronizzarsi con lui: Beverly si riprende e riallaccia la relazione con Claire ma ora le parti si sono invertite ed è Elliot ad essere intossicato e ridotto a un vegetale. I due gemelli inscenano allora in clinica un’operazione “per separare i fratelli siamesi”, in cui Elliot vuole sperimentare sul proprio corpo i ferri chirurgici per “donne mutanti”: Beverly, dopo il cruento sacrificio, tenta di uscire e mettersi in contatto telefonico con Claire, ma si rende conto di essere troppo indissolubilmente legato a Elliot. Tornerà quindi nella clinica deserta a lasciarsi morire sul cadavere di lui. Uno dei film più conturbanti e perturbanti di Cronenberg, apoteosi concettuale del body horror, in cui la freddezza delle immagini sposa alla perfezione la visceralità del tema: la simbiosi di due organismi che sembrano un solo organismo perfetto, completo, bastante a se stesso, ma un agente esterno penetra a sconvolgerne l’equilibrio. La donna, o meglio, l’amore, la dipendenza per la donna è la malattia, il morbo che penetra nel corpo dei due gemelli (il loro unico corpo) e apre tagli profondi, ferite così devastanti che la psicosi e la follia, l’ossessione e infine un’unica morte ne sono l’inevitabile soluzione. Il geniale film – e il romanzo omonimo di Bari Wood e Jack Geasland da cui è tratto – parafrasa metaforicamente la storia di Chang e Eng, i fratelli siamesi originali – in realtà cinesi nati nel Siam nel 1811 – attaccati per lo sterno e in eterno litigio fra loro: Chang ubriacone, amante delle donne, delle barzellette volgari e dei cibi orientali piccanti; Eng astemio e vegetariano, poco incline alle compagnie femminili, austero e intellettuale. Il progressivo alcolismo di Chang lo portò alla paralisi e alla morte nel 1874: terribile fu l’agonia di Eng, attaccato al cadavere del gemello, un colpo apoplettico lo stroncò prima che i medici potessero intervenire cercando in extremis di separare il vivo dal morto. Il film segna probabilmente il punto più alto della maturità creativa di Cronenberg, in cui il cineasta, restando coerente a stili e tematiche a lui abituali (e ancora interne, per quanto liminali, ad una politica di genere) raggiunge una complessità filosofica ed una compattezza formale compiutamente “autoriale”.

“Inseparabili” (“Dead Ringers”, 1988) è un thriller psicologico che può essere considerato, a tutti gli effetti, l’ultimo horror vero e proprio realizzato da Cronenberg: Beverly ed Elliot Mantle, gemelli monozigoti (interpretati da uno straordinario Jeremy Irons), sono degli affermati ginecologi che, antitetici per carattere e personalità ma complementari e intercambiabili in tutto, si dilettano a scambiarsi le conquiste femminili, approfittando dell’impossibilità da parte delle loro “prede” di distinguere la rispettiva identità di ognuno dei due. Il gioco prosegue tranquillo finché non sussistono implicazioni sentimentali – l’intraprendente e focoso Elliott apre la strada e il tenero e romantico Beverly la consolida –, ma proprio Beverly – il più vulnerabile e passivo della coppia – finisce per innamorarsi di un’affascinante attrice tossicodipendente, Claire Niveau, sedotto all’inizio da una particolarità ginecologica della donna che stimola le sue fantasie sessuali e professionali, l’utero triforcuto. La donna, offesa dallo scambio di gemello, perpetrato anche nei suoi riguardi, abbandona Beverly che non regge emotivamente e crolla in una depressione autodistruttiva a base delle stesse droghe e psicofarmaci di cui anche Claire abusava, coinvolgendo nella propria deriva il gemello più equilibrato: l’esclusivo ambulatorio ginecologico dei due fratelli comincia a perdere consensi e va in definitiva rovina quando i due medici vengono sospesi dalla pratica dopo che Beverly, ormai fuori di sé, ha preteso in sala operatoria di sperimentare sulle pazienti degli orribili strumenti chirurgici “per donne mutanti” che ha progettato e fatto costruire appositamente per genitali abnormi; per tentare di disintossicare il fratello, Elliot, lo reclude e intraprende la stessa deriva chimica a base di pillole per sincronizzarsi con lui: Beverly si riprende e riallaccia la relazione con Claire ma ora le parti si sono invertite ed è Elliot ad essere intossicato e ridotto a un vegetale. I due gemelli inscenano allora in clinica un’operazione “per separare i fratelli siamesi”, in cui Elliot vuole sperimentare sul proprio corpo i ferri chirurgici per “donne mutanti”: Beverly, dopo il cruento sacrificio, tenta di uscire e mettersi in contatto telefonico con Claire, ma si rende conto di essere troppo indissolubilmente legato a Elliot. Tornerà quindi nella clinica deserta a lasciarsi morire sul cadavere di lui. Uno dei film più conturbanti e perturbanti di Cronenberg, apoteosi concettuale del body horror, in cui la freddezza delle immagini sposa alla perfezione la visceralità del tema: la simbiosi di due organismi che sembrano un solo organismo perfetto, completo, bastante a se stesso, ma un agente esterno penetra a sconvolgerne l’equilibrio. La donna, o meglio, l’amore, la dipendenza per la donna è la malattia, il morbo che penetra nel corpo dei due gemelli (il loro unico corpo) e apre tagli profondi, ferite così devastanti che la psicosi e la follia, l’ossessione e infine un’unica morte ne sono l’inevitabile soluzione. Il geniale film – e il romanzo omonimo di Bari Wood e Jack Geasland da cui è tratto – parafrasa metaforicamente la storia di Chang e Eng, i fratelli siamesi originali – in realtà cinesi nati nel Siam nel 1811 – attaccati per lo sterno e in eterno litigio fra loro: Chang ubriacone, amante delle donne, delle barzellette volgari e dei cibi orientali piccanti; Eng astemio e vegetariano, poco incline alle compagnie femminili, austero e intellettuale. Il progressivo alcolismo di Chang lo portò alla paralisi e alla morte nel 1874: terribile fu l’agonia di Eng, attaccato al cadavere del gemello, un colpo apoplettico lo stroncò prima che i medici potessero intervenire cercando in extremis di separare il vivo dal morto. Il film segna probabilmente il punto più alto della maturità creativa di Cronenberg, in cui il cineasta, restando coerente a stili e tematiche a lui abituali (e ancora interne, per quanto liminali, ad una politica di genere) raggiunge una complessità filosofica ed una compattezza formale compiutamente “autoriale”.

Ancora in una recente intervista relativa alla pubblicazione del romanzo “Divorati”, Cronenberg, rimarcando l’inadeguatezza del termine abusato body horror a definire il suo lavoro e ribadendone la natura eminentemente filosofica, sosteneva: «Fin dall’inizio dico che è un’avventura filosofica, un viaggio per capire in cosa consistono l’essere umano e la condizione umana. Sono sempre stato convinto che il corpo è la prima ed essenziale dimostrazione della nostra esistenza. Molto di quello in cui crediamo o che inventiamo è un tentativo di evasione da questa consapevolezza. Quasi tutte le religioni sminuiscono il corpo e spingono a trascenderlo per indurci a sperare che possiamo sfuggirgli e che la morte non è la morte. (…) Per questo la definizione di body horror non viene da me, perché non penso che quel che faccio sia orrore del corpo, ma piuttosto interesse e fascinazione. È la nostra essenza, come potrebbe non interessarci?».

Ancora in una recente intervista relativa alla pubblicazione del romanzo “Divorati”, Cronenberg, rimarcando l’inadeguatezza del termine abusato body horror a definire il suo lavoro e ribadendone la natura eminentemente filosofica, sosteneva: «Fin dall’inizio dico che è un’avventura filosofica, un viaggio per capire in cosa consistono l’essere umano e la condizione umana. Sono sempre stato convinto che il corpo è la prima ed essenziale dimostrazione della nostra esistenza. Molto di quello in cui crediamo o che inventiamo è un tentativo di evasione da questa consapevolezza. Quasi tutte le religioni sminuiscono il corpo e spingono a trascenderlo per indurci a sperare che possiamo sfuggirgli e che la morte non è la morte. (…) Per questo la definizione di body horror non viene da me, perché non penso che quel che faccio sia orrore del corpo, ma piuttosto interesse e fascinazione. È la nostra essenza, come potrebbe non interessarci?».

Nel seguito della sua filmografia Cronenberg si allontana ormai definitivamente dai generi che ne hanno caratterizzato la prima parte, si orienta su forme più mainstream e, in sintonia con gli autori letterari a lui più affini – William S. Burroughs e James G. Ballard – continua a mettere a fuoco la carnalità e il suo risvolto speculare psichico, attraverso la griglia, quasi paradigmatica, delle intuizioni espresse dalle famose parole di Ballard: “La sola cosa che amplia il paesaggio del XX secolo è la psicopatologia, e questa se ne ride dei diktat della morale. (…) La psicopatologia è divenuta il motore di gran parte della nostra vita quotidiana”; così il regista di Toronto muove dal capolavoro della Beat Generation “Il Pasto Nudo” (“Naked Lunch”) di William Burroughs nel 1991, opera considerata impossibile da filmare, in cui la scrittura e la tossicodipendenza sono i veicoli di un’inevitabile e addirittura auspicabile degenerazione evolutiva o evoluzione degenerativa psicofisica; passa per “M. Butterfly” (1993), dove è l’ambiguità profonda dei ruoli sessuali ad essere messa in discussione nella vicenda apparentemente erotico-spionistica ispirata ad un caso avvenuto realmente; prosegue con “Crash” (1996) l’omaggio ai suoi autori cult, questa volta il testo più scandaloso di Ballard, libro profondamente sgradevole e geniale, sorta di “120 giornate di Sodoma” dell’età di Andy Warhol, in cui il culto perverso del sesso e della morte si realizza nell’automobile e nell’incidente stradale visto come l’amplesso supremo in cui il corpo viene modificato dalla tecnologia e aperto a nuove e infinite possibilità erotiche: il film vinse, tra infinite polemiche, il Premio della giuria al Festival di Cannes;  torna senza successo alla fantascienza con “eXistenZ” nel 1999, film flop subissato da “Matrix” che uscì quasi in contemporanea condividendone, in chiave molto più spettacolare, le tematiche basate sulla realtà virtuale e sulla percezione sensoriale; esplora i meandri della pazzia in “Spider” (2002), ispirandosi all’omonimo romanzo di un altro autore d’elezione, Patrick McGrath, che ha scritto anche la sceneggiatura, e tornando in prossimità di un orrore connotato però in termini del tutto estranei al genere; affronta efficacemente il noir nei due film successivi “A History of Violence” (2005) e “La promessa dell’assassino” (“Eastern Promises”, 2007), entrambi con Viggo Mortensen, film gemelli quasi pirandelliani sulla costruzione e decostruzione dell’identità e sulla fragile e intercambiabile struttura psico-sociale che definisce una persona, cioè, etimologicamente, una maschera; torna a riflettere sulla dialettica corpo/mente indagando le origini storiche della psicanalisi con “A Dangerous Method” (2011), in cui il “padre” Sigmund Freud, si confronta con i “figli” geniali e ribelli Carl Gustav Jung, Otto Gross, Sabina Spielrein e con le loro relazioni pericolose in campo erotico e clinico; rende l’ennesimo omaggio al romanzo di un autore di culto, Don De Lillo, con “Cosmopolis” (2012) e riflette sulle contraddizioni dello star system hollywoodiano con “Maps to the Stars” (2014).

torna senza successo alla fantascienza con “eXistenZ” nel 1999, film flop subissato da “Matrix” che uscì quasi in contemporanea condividendone, in chiave molto più spettacolare, le tematiche basate sulla realtà virtuale e sulla percezione sensoriale; esplora i meandri della pazzia in “Spider” (2002), ispirandosi all’omonimo romanzo di un altro autore d’elezione, Patrick McGrath, che ha scritto anche la sceneggiatura, e tornando in prossimità di un orrore connotato però in termini del tutto estranei al genere; affronta efficacemente il noir nei due film successivi “A History of Violence” (2005) e “La promessa dell’assassino” (“Eastern Promises”, 2007), entrambi con Viggo Mortensen, film gemelli quasi pirandelliani sulla costruzione e decostruzione dell’identità e sulla fragile e intercambiabile struttura psico-sociale che definisce una persona, cioè, etimologicamente, una maschera; torna a riflettere sulla dialettica corpo/mente indagando le origini storiche della psicanalisi con “A Dangerous Method” (2011), in cui il “padre” Sigmund Freud, si confronta con i “figli” geniali e ribelli Carl Gustav Jung, Otto Gross, Sabina Spielrein e con le loro relazioni pericolose in campo erotico e clinico; rende l’ennesimo omaggio al romanzo di un autore di culto, Don De Lillo, con “Cosmopolis” (2012) e riflette sulle contraddizioni dello star system hollywoodiano con “Maps to the Stars” (2014).

Dopo la pubblicazione del suo romanzo “Divorati”, Cronenberg ha scherzato sul fatto che alla sua età è molto più comodo scrivere un libro che girare un film: il testo è un po’ la summa, la sistematizzazione e il compendio delle ossessioni e delle predilezioni di questo complesso e multiforme autore che, a cinema o sulla pagina scritta, continuerà comunque e inevitabilmente a intrigarci e a perturbarci.

Walter Catalano

Articolo tratto dalla “Guida al cinema horror” di Walter Catalano, Roberto Chiavini, Gian Filippo Pizzo e Michele Tetro, Edizioni Odoya