Si potrebbe ripetere, a proposito della strega, quello che già si è scritto sui fantasmi: è una figura così viva da sempre nel sentire popolare (basti pensare ai modi di dire tutt’ora usati nel nostro linguaggio) che letteratura e media se ne sono occupati sin dalle origini. Le streghe sono dunque presenti in sit-com televisive e in film romantici o brillanti – che sfiorano il fantastico senza tuttavia entrarne a far parte – e molto anche nel cinema d’animazione, spesso di ispirazione fiabesca, ambito nel quale in questi ultimissimi anni registriamo una vera e propria moda: quella di riproporre le favole tradizionali con attori in carne e ossa e con un tono molto dark che in effetti riporta le fiabe alle loro origini, dopo che per decenni queste erano state edulcorate in nome di una pretesa funzione educativa più moderna. Ma per quanto cupe queste pellicole (alludiamo a “Biancaneve e il cacciatore”, “Il grande e potente Oz”, “Maleficent” e simili) fanno parte sempre della favolistica e noi manteniamo invece la rotta sull’horror propriamente detto e sulla magia nera.

Si potrebbe ripetere, a proposito della strega, quello che già si è scritto sui fantasmi: è una figura così viva da sempre nel sentire popolare (basti pensare ai modi di dire tutt’ora usati nel nostro linguaggio) che letteratura e media se ne sono occupati sin dalle origini. Le streghe sono dunque presenti in sit-com televisive e in film romantici o brillanti – che sfiorano il fantastico senza tuttavia entrarne a far parte – e molto anche nel cinema d’animazione, spesso di ispirazione fiabesca, ambito nel quale in questi ultimissimi anni registriamo una vera e propria moda: quella di riproporre le favole tradizionali con attori in carne e ossa e con un tono molto dark che in effetti riporta le fiabe alle loro origini, dopo che per decenni queste erano state edulcorate in nome di una pretesa funzione educativa più moderna. Ma per quanto cupe queste pellicole (alludiamo a “Biancaneve e il cacciatore”, “Il grande e potente Oz”, “Maleficent” e simili) fanno parte sempre della favolistica e noi manteniamo invece la rotta sull’horror propriamente detto e sulla magia nera.

Possiamo allora iniziare, nel periodo che riguarda la nostra trattazione, con il meno conosciuto dei film di George A. Romero, che risale al 1972 ma in Italia arrivò solo negli anni Novanta in VHS, “La stagione della strega”. In effetti è il meno conosciuto perché è anche il meno riuscito: Romero, al suo terzo film, del quale firma anche fotografia e montaggio oltre allo script, si accoda alle tendenze femministe e tenta di dare un ritratto convincente di una signora di mezza età che istigata da una fattucchiera si mette a compiere riti magici e si convince di essere diventata una strega. Ma il risultato non convince, la protagonista è eccessivamente verbosa, il ritmo manca, la storia rimane in bilico tra sogno e realtà e le poche scene riuscite restano quelle degli incubi: troppo poco, per un film che ambiva a correggere la tesi muliebre di “Rosemary’s Baby” e mostrare cosa succede a una donna emancipata quando incontra la stregoneria.

Possiamo allora iniziare, nel periodo che riguarda la nostra trattazione, con il meno conosciuto dei film di George A. Romero, che risale al 1972 ma in Italia arrivò solo negli anni Novanta in VHS, “La stagione della strega”. In effetti è il meno conosciuto perché è anche il meno riuscito: Romero, al suo terzo film, del quale firma anche fotografia e montaggio oltre allo script, si accoda alle tendenze femministe e tenta di dare un ritratto convincente di una signora di mezza età che istigata da una fattucchiera si mette a compiere riti magici e si convince di essere diventata una strega. Ma il risultato non convince, la protagonista è eccessivamente verbosa, il ritmo manca, la storia rimane in bilico tra sogno e realtà e le poche scene riuscite restano quelle degli incubi: troppo poco, per un film che ambiva a correggere la tesi muliebre di “Rosemary’s Baby” e mostrare cosa succede a una donna emancipata quando incontra la stregoneria.

In Italia Corrado Farina ci presenta il suo “Baba Yaga” (1973), tratto dai fumetti di Guido Crepax della serie di “Valentina”, che sfrutta il nome di un personaggio della mitologia russa ma senza nessun particolare aggancio con le sue caratteristiche originarie. Qui Baba Yaga è una donna non più giovanissima, una strega che attira la fotografa Valentina a casa sua tentando di coinvolgerla in una rete di sesso lesbico, sadismo e morte, dalla quale costei sarà salvata dall’intervento del suo fidanzato. Film visionario, tentativo di proporre in Italia un personaggio simile alla disinibita “Barbarella” di Vadim e di scandalizzare con tematiche saffiche, ha un impatto forse inferiore agli stessi fumetti di Crepax ma probabilmente merita una riscoperta.

In Italia Corrado Farina ci presenta il suo “Baba Yaga” (1973), tratto dai fumetti di Guido Crepax della serie di “Valentina”, che sfrutta il nome di un personaggio della mitologia russa ma senza nessun particolare aggancio con le sue caratteristiche originarie. Qui Baba Yaga è una donna non più giovanissima, una strega che attira la fotografa Valentina a casa sua tentando di coinvolgerla in una rete di sesso lesbico, sadismo e morte, dalla quale costei sarà salvata dall’intervento del suo fidanzato. Film visionario, tentativo di proporre in Italia un personaggio simile alla disinibita “Barbarella” di Vadim e di scandalizzare con tematiche saffiche, ha un impatto forse inferiore agli stessi fumetti di Crepax ma probabilmente merita una riscoperta.

Quello che è il punto debole del succitato film di Romero diventa invece il punto di forza di “Suspiria” di Dario Argento (1977), dove invece l’equilibrio tra le scene oniriche e quelle reali è praticamente perfetto: non a caso è considerato il capolavoro di Argento, che qui per la prima volta fa ricorso al soprannaturale con una vicenda di pura stregoneria. La storia, piuttosto complessa e non priva di salti logici (che sono una caratteristica di Argento, che spesso ma non sempre riesce a porvi rimedio grazie all’attenta e immaginifica regia) è quella di una giovane americana che si reca a Friburgo per perfezionarsi in una scuola di danza, scoprendo che la scuola è un covo di persone dedite alle arti magiche, che dopo aver ucciso alcune sue compagne cercheranno di far fare la stessa fine anche a lei. Ma la trama non ha troppa importanza rispetto al resto: l’angoscia che si respira sin dalle prime scene, l’uso del colore (che ricorda i toni accesi usati da Mario Bava) e in particolare del rosso, il rosso principalmente del sangue che scorre a fiotti, l’ambiente claustrofobico del vecchio edificio adibito a scuola, il dolore e la paura unite però alla forza della protagonista (interpretata da un’ottima Jessica Harper)… il tutto sottolineato dalla musica dei Goblin.

Quello che è il punto debole del succitato film di Romero diventa invece il punto di forza di “Suspiria” di Dario Argento (1977), dove invece l’equilibrio tra le scene oniriche e quelle reali è praticamente perfetto: non a caso è considerato il capolavoro di Argento, che qui per la prima volta fa ricorso al soprannaturale con una vicenda di pura stregoneria. La storia, piuttosto complessa e non priva di salti logici (che sono una caratteristica di Argento, che spesso ma non sempre riesce a porvi rimedio grazie all’attenta e immaginifica regia) è quella di una giovane americana che si reca a Friburgo per perfezionarsi in una scuola di danza, scoprendo che la scuola è un covo di persone dedite alle arti magiche, che dopo aver ucciso alcune sue compagne cercheranno di far fare la stessa fine anche a lei. Ma la trama non ha troppa importanza rispetto al resto: l’angoscia che si respira sin dalle prime scene, l’uso del colore (che ricorda i toni accesi usati da Mario Bava) e in particolare del rosso, il rosso principalmente del sangue che scorre a fiotti, l’ambiente claustrofobico del vecchio edificio adibito a scuola, il dolore e la paura unite però alla forza della protagonista (interpretata da un’ottima Jessica Harper)… il tutto sottolineato dalla musica dei Goblin.

Tre anni dopo Argento propone un seguito con “Inferno”, che costituisce il secondo capitolo della trilogia detta delle Tre Madri, ossia tre streghe degli inferi di cui parla in un libro un misterioso alchimista e architetto che per esse ha costruito tre case, una già vista a Friburgo in Germania e le altre a New York e Roma. Anche qui la vicenda è piuttosto complessa e vede Rose, che abita nella casa stregata di New York e che ha acquistato il pericoloso libro, venire uccisa mentre tenta di scoprire cosa si nasconde nella casa, mentre a Roma il fratello Mark è anche lui vittima di nefasti avvenimenti che vedono morire diverse persone con cui è in contatto – ma non riveliamo altro. Il film mantiene in sostanza le caratteristiche del precedente con suspence e colpi di scena raggelanti a non finire e il consueto spargimento di sangue, e forse per questo viene piuttosto sottovalutato dalla critica più paludata, che non vi scorge nessuna novità né stilistica né di contenuto, mentre accontenta sicuramente i fan dell’horror.

Tre anni dopo Argento propone un seguito con “Inferno”, che costituisce il secondo capitolo della trilogia detta delle Tre Madri, ossia tre streghe degli inferi di cui parla in un libro un misterioso alchimista e architetto che per esse ha costruito tre case, una già vista a Friburgo in Germania e le altre a New York e Roma. Anche qui la vicenda è piuttosto complessa e vede Rose, che abita nella casa stregata di New York e che ha acquistato il pericoloso libro, venire uccisa mentre tenta di scoprire cosa si nasconde nella casa, mentre a Roma il fratello Mark è anche lui vittima di nefasti avvenimenti che vedono morire diverse persone con cui è in contatto – ma non riveliamo altro. Il film mantiene in sostanza le caratteristiche del precedente con suspence e colpi di scena raggelanti a non finire e il consueto spargimento di sangue, e forse per questo viene piuttosto sottovalutato dalla critica più paludata, che non vi scorge nessuna novità né stilistica né di contenuto, mentre accontenta sicuramente i fan dell’horror.

Quello che invece scontenta tutti è il terzo episodio, “La terza madre”, che arriverà un trentennio dopo il primo nel 2007, dove più che di complessità si può parlare di confusione, a partire dal fatto che l’antagonista secondo il film precedente avrebbe dovuto essere la più crudele delle tre madri ossia Mater Tenebrarum ma per qualche motivo diventa invece la Mater Lacrimarum (in “Suspiria” la strega era la Mater Suspirorum). Personaggi appena accennati, uccisi subito dopo essere entrati in scena, mancanza di una storia coerente, assenza di tensione, effetti speciali computerizzati non all’altezza (erano meglio quelli artigianali dei primi film), recitazioni approssimative ne fanno un film assolutamente privo di stile.

Quello che invece scontenta tutti è il terzo episodio, “La terza madre”, che arriverà un trentennio dopo il primo nel 2007, dove più che di complessità si può parlare di confusione, a partire dal fatto che l’antagonista secondo il film precedente avrebbe dovuto essere la più crudele delle tre madri ossia Mater Tenebrarum ma per qualche motivo diventa invece la Mater Lacrimarum (in “Suspiria” la strega era la Mater Suspirorum). Personaggi appena accennati, uccisi subito dopo essere entrati in scena, mancanza di una storia coerente, assenza di tensione, effetti speciali computerizzati non all’altezza (erano meglio quelli artigianali dei primi film), recitazioni approssimative ne fanno un film assolutamente privo di stile.

“Il villaggio delle streghe” del 1986, diretto da Jeff Burr, è invece un po’ il canto del cigno del grande Vincent Price – che dopo di questo interpreta solo un paio di film non orrorifici per la TV – nel ruolo di un bibliotecario che racconta a un giornalista quattro avvenimenti satanici accaduti in passato nella cittadina (immaginaria) di Oldfield nel Tennessee. Price a parte, si tratta in realtà di un film a episodi senza particolari pregi, con storie già abbondantemente viste e realizzate nella maniera più convenzionale.

“Il villaggio delle streghe” del 1986, diretto da Jeff Burr, è invece un po’ il canto del cigno del grande Vincent Price – che dopo di questo interpreta solo un paio di film non orrorifici per la TV – nel ruolo di un bibliotecario che racconta a un giornalista quattro avvenimenti satanici accaduti in passato nella cittadina (immaginaria) di Oldfield nel Tennessee. Price a parte, si tratta in realtà di un film a episodi senza particolari pregi, con storie già abbondantemente viste e realizzate nella maniera più convenzionale.

L’anno dopo torniamo in Italia con “La visione del sabba”, un excursus orrorifico di Marco Bellocchio che non convince completamente dal lato concettuale sebbene sul piano figurativo sia ineccepibile. La trama racconta di una giovane internata in un manicomio criminale per un tentativo di omicidio, che è convinta di essere una strega nata nel diciassettesimo secolo e che viene affidata alle cure di un giovane psichiatra. Costui finirà per innamorarsi di lei e verrà coinvolto nei suoi deliri, senza che si possa capire se si tratti solo di suggestioni o di vere reminiscenze, ed è proprio questa ambiguità irrisolta – o risolta soltanto con l’approdo a un’estasi carnale (Bellocchio non rinuncia a scandalizzare con una lunghissima scena di sesso) che riduce tutto alla semplice sensualità – a connotare negativamente quest’opera, di cui si apprezzano in ogni caso fotografia e scenografia, in particolare nelle scene orgiastiche e sabbatiche.

L’anno dopo torniamo in Italia con “La visione del sabba”, un excursus orrorifico di Marco Bellocchio che non convince completamente dal lato concettuale sebbene sul piano figurativo sia ineccepibile. La trama racconta di una giovane internata in un manicomio criminale per un tentativo di omicidio, che è convinta di essere una strega nata nel diciassettesimo secolo e che viene affidata alle cure di un giovane psichiatra. Costui finirà per innamorarsi di lei e verrà coinvolto nei suoi deliri, senza che si possa capire se si tratti solo di suggestioni o di vere reminiscenze, ed è proprio questa ambiguità irrisolta – o risolta soltanto con l’approdo a un’estasi carnale (Bellocchio non rinuncia a scandalizzare con una lunghissima scena di sesso) che riduce tutto alla semplice sensualità – a connotare negativamente quest’opera, di cui si apprezzano in ogni caso fotografia e scenografia, in particolare nelle scene orgiastiche e sabbatiche.

Il 1987 è anche l’anno di “Le streghe di Eastwick” di George Miller, di cui abbiamo parlato a proposito del diavolo ma che va doverosamente ri-citato, anche per sottolineare il fatto che le tre donne protagoniste dopo aver acquisito i poteri magici dal diavolo usano proprio la stregoneria per rispedirlo all’Inferno e liberarsi.

Se questo era una riuscitissima commedia non si può dire altrettanto di “Strega per un giorno” di Larry Cohen (1988), dove l’allora ottantunenne Bette Davis al suo ultimo lavoro interpreta una vecchietta che attrae i vedovi e poi li fa sparire grazie alle sue arti. Viziato dall’abbandono della protagonista che chiedeva modifiche di sceneggiatura e la cui mancanza viene coperta ricorrendo al trucco di immaginare che la strega si incarni in un corpo giovane, è pur sempre una accettabile black comedy sulla scia di “Arsenico e vecchi merletti”.

Se questo era una riuscitissima commedia non si può dire altrettanto di “Strega per un giorno” di Larry Cohen (1988), dove l’allora ottantunenne Bette Davis al suo ultimo lavoro interpreta una vecchietta che attrae i vedovi e poi li fa sparire grazie alle sue arti. Viziato dall’abbandono della protagonista che chiedeva modifiche di sceneggiatura e la cui mancanza viene coperta ricorrendo al trucco di immaginare che la strega si incarni in un corpo giovane, è pur sempre una accettabile black comedy sulla scia di “Arsenico e vecchi merletti”.

Altra commedia è “Una strega chiamata Elvira” di James Signorelli (1988), con la presentatrice Cassandra Peterson – diventata famosa perché introduceva i film horror trasmessi da una TV via cavo nuovayorkese, con un look che assomigliava a quello della vampira di “Plan 9 from Outer Space” di Ed Wood (1959) e che metteva in mostra le sue curve – che interpreta se stessa alle prese con una scomoda eredità che comprende un libro di ricette che è in realtà un libro di magia nera e che è ambito da uno zio escluso dall’eredità. Elvira ritornerà nel prequel “La casa stregata di Elvira” di Sam Irvin, sempre interpretato dalla prosperosa (e naturale!) Cassandra Peterson, che ha collaborato alla sceneggiatura di entrambi i film.

Sempre in ambito leggero e rivolto soprattutto ai bambini di tutte le età è “Chi ha paura delle streghe?”, che Nicolas Roeg nel 1989 trae da un libro per l’infanzia di Roald Dahl, regalandoci con la consueta maestria visuale sia qualche spunto di riflessione (normalmente le streghe sono donne come tutte le altre, truccate ed eleganti: l’apparenza inganna) sia qualche scena che fa rabbrividire.

Come abbiamo detto all’inizio, sono le donne in genere a meritarsi lo status di streghe, mentre gli uomini sono molto più rari; in effetti nel cinema e nella letteratura sono molto presenti nel genere fantasy, tuttavia non mancano protagonisti di sesso maschile anche nell’horror. Uno lo troviamo nel 1989 con il dimenticato “Warlock – Il signore delle tenebre” di Steve Miner, dove è uno stregone sconfitto nel 1691 da un cacciatore di streghe ma che il diavolo rispedisce nella Los Angeles del XX secolo per riunire i pezzi di un grimorio che dovrebbe rivelare il vero nome di Dio; sarà sconfitto dallo stesso cacciatore di tre secoli prima in trasferta temporale. Momentaneamente, perché ritorna nel sequel “Warlock – L’angelo dell’apocalisse” (1993), dove a contrastarlo sono dei discendenti dei Druidi e il ruolo che nel precedente era del libro magico stavolta è assunto dai caratteri runici. Questo seguito, diretto da Anthony Hickox, viene considerato un po’ migliore del precedente, mentre assolutamente negativo è il giudizio sul terzo capitolo, “Warlock III – La fine dell’innocenza” di Eric Freiser (1998), che in realtà ha poco a che vedere con gli altri due e rientra di più nel tema delle case infestate.

Come abbiamo detto all’inizio, sono le donne in genere a meritarsi lo status di streghe, mentre gli uomini sono molto più rari; in effetti nel cinema e nella letteratura sono molto presenti nel genere fantasy, tuttavia non mancano protagonisti di sesso maschile anche nell’horror. Uno lo troviamo nel 1989 con il dimenticato “Warlock – Il signore delle tenebre” di Steve Miner, dove è uno stregone sconfitto nel 1691 da un cacciatore di streghe ma che il diavolo rispedisce nella Los Angeles del XX secolo per riunire i pezzi di un grimorio che dovrebbe rivelare il vero nome di Dio; sarà sconfitto dallo stesso cacciatore di tre secoli prima in trasferta temporale. Momentaneamente, perché ritorna nel sequel “Warlock – L’angelo dell’apocalisse” (1993), dove a contrastarlo sono dei discendenti dei Druidi e il ruolo che nel precedente era del libro magico stavolta è assunto dai caratteri runici. Questo seguito, diretto da Anthony Hickox, viene considerato un po’ migliore del precedente, mentre assolutamente negativo è il giudizio sul terzo capitolo, “Warlock III – La fine dell’innocenza” di Eric Freiser (1998), che in realtà ha poco a che vedere con gli altri due e rientra di più nel tema delle case infestate.

Tra il 1991 e il 1994 escono due simpatici film dalla trama simile e che sfruttano il nome di H.P. Lovecraft per il personaggio principale, ma senza che ci sia nessun rapporto con la tematica del grande autore. Nel primo, “Omicidi e incantesimi” di Martin Campbell, parodia fantastica del genere hard boiled, Lovecraft è un investigatore in una Los Angels di un passato alternativo dove la magia ha preso il posto della scienza, e deve recuperare un libro magico chiamato Necronomicon. Nel secondo, “Witch Hunt – Caccia alle streghe” di Paul Schrader, una satira dell’Hollywood del periodo maccartista, Lovecraft è sempre un detective che indaga sull’omicidio di un produttore cinematografico che era anche stato rimpicciolito.

Tra il 1991 e il 1994 escono due simpatici film dalla trama simile e che sfruttano il nome di H.P. Lovecraft per il personaggio principale, ma senza che ci sia nessun rapporto con la tematica del grande autore. Nel primo, “Omicidi e incantesimi” di Martin Campbell, parodia fantastica del genere hard boiled, Lovecraft è un investigatore in una Los Angels di un passato alternativo dove la magia ha preso il posto della scienza, e deve recuperare un libro magico chiamato Necronomicon. Nel secondo, “Witch Hunt – Caccia alle streghe” di Paul Schrader, una satira dell’Hollywood del periodo maccartista, Lovecraft è sempre un detective che indaga sull’omicidio di un produttore cinematografico che era anche stato rimpicciolito.

“Il signore delle illusioni” del 1995 è una pellicola che Clive Barker ha tratto da un suo racconto dal titolo “L’ultima illusione”, pubblicato dieci anni prima. Il protagonista, Swann, è considerato il migliore illusionista del mondo, e nessuno immagina che i suoi non siano splendidi trucchi ma veri episodi di magia, dovuti a poteri che gli erano stati conferiti dodici anni prima da Quaid, un essere demoniaco che ne voleva fare il suo braccio destro nell’operare la distruzione del mondo. Quando Quaid ricompare in scena, a Swann non resta che sparire inscenando la sua morte, ma la moglie per far luce sulla vicenda incarica il detective Harry D’Amour, un investigatore dell’occulto perseguitato da incubi demoniaci (figura che sarà ripresa da Barker in altre opere). E’ il meno riuscito dei film diretti in prima persona da Barker (che però si conferma ottimo scrittore e sceneggiatore), ma pur non raggiungendo le vette visionarie di “Cabal” o di “Hellraiser” merita ampiamente la sufficienza.

“Il signore delle illusioni” del 1995 è una pellicola che Clive Barker ha tratto da un suo racconto dal titolo “L’ultima illusione”, pubblicato dieci anni prima. Il protagonista, Swann, è considerato il migliore illusionista del mondo, e nessuno immagina che i suoi non siano splendidi trucchi ma veri episodi di magia, dovuti a poteri che gli erano stati conferiti dodici anni prima da Quaid, un essere demoniaco che ne voleva fare il suo braccio destro nell’operare la distruzione del mondo. Quando Quaid ricompare in scena, a Swann non resta che sparire inscenando la sua morte, ma la moglie per far luce sulla vicenda incarica il detective Harry D’Amour, un investigatore dell’occulto perseguitato da incubi demoniaci (figura che sarà ripresa da Barker in altre opere). E’ il meno riuscito dei film diretti in prima persona da Barker (che però si conferma ottimo scrittore e sceneggiatore), ma pur non raggiungendo le vette visionarie di “Cabal” o di “Hellraiser” merita ampiamente la sufficienza.

Arriviamo al 1996 con due teen movies: non ha lasciato tracce “Little Witches” di Jane Simpson, dove alcune ragazze rimaste da sole in un college mentre le loro colleghe erano tornate a casa per le vacanze pasquali trovano un vecchio grimorio e per gioco ne seguono i rituali evocando uno spirito maligno, con conseguenze nefaste. Non male nel suo genere “Giovani streghe” di Andrew Fleming, in cui altre quattro ragazze usano i loro poteri prevalentemente a scopo sentimentale o di vendetta, fino a che l’ultima arrivata non riuscirà a sciogliersi dall’incantesimo. Come qualità andiamo molto meglio con “La seduzione del male” di Nicholas Hytner, che però non rientra se non molto di sfuggita nell’argomento, essendo una riduzione del dramma teatrale “Il crogiuolo” di Arthur Miller (1953), basato sui processi alla streghe nella Salem del 1692 e incentrato sugli aspetti sociali del dibattito forense e non sulla stregoneria in sé.

Arriviamo al 1996 con due teen movies: non ha lasciato tracce “Little Witches” di Jane Simpson, dove alcune ragazze rimaste da sole in un college mentre le loro colleghe erano tornate a casa per le vacanze pasquali trovano un vecchio grimorio e per gioco ne seguono i rituali evocando uno spirito maligno, con conseguenze nefaste. Non male nel suo genere “Giovani streghe” di Andrew Fleming, in cui altre quattro ragazze usano i loro poteri prevalentemente a scopo sentimentale o di vendetta, fino a che l’ultima arrivata non riuscirà a sciogliersi dall’incantesimo. Come qualità andiamo molto meglio con “La seduzione del male” di Nicholas Hytner, che però non rientra se non molto di sfuggita nell’argomento, essendo una riduzione del dramma teatrale “Il crogiuolo” di Arthur Miller (1953), basato sui processi alla streghe nella Salem del 1692 e incentrato sugli aspetti sociali del dibattito forense e non sulla stregoneria in sé.

“The Blair Witch Project” di Daniel Myrick ed Eduardo Sanchez (1999) è stato un film che ha fatto molto parlare e molto ha incassato, a conti fatti immeritatamente. La trama, se di trama si può parlare, è questa: alla fine del Settecento una strega viene cacciata dalla cittadina di Burkittsville nel Maryland (che appunto allora si chiamava Blair), dopo di che si verificano sparizioni di bambini e altri fatti inquietanti (tra cui un serial killer che negli anni Quaranta si dice ispirato dal fantasma della strega); al giorno d’oggi, nel 1994, tre studenti decidono di girare un documentario sulla vicenda e si recano nel bosco, dal quale non usciranno più. Vengono ritrovate le due macchine da presa – una 16 mm in bianco e nero, e una videocamera a colori destinata al backstage – e il materiale girato viene montato in ordine cronologico, e questo costituisce il film, che oltre a spiegare l’origine della vicenda mostra il loro vagabondare nel bosco in cui si sono persi, inseguiti non si sa bene da quale entità malvagia, e il loro terrore di fronte all’ignoto e all’inconoscibile. Punto. La storia funziona solo se uno spettatore si lascia coinvolgere totalmente – il che è difficile, anche se l’enorme battage pubblicitario soprattutto su internet attraverso i social media ha presentato la vicenda come vera – altrimenti sono 87 minuti di noia. Tutto sommato non manca di una sua cifra stilistica, ma certo l’idea – peraltro non nuova – di un falso documentario (mockumetary) con le inquadrature traballanti, le immagini sfocate e la recitazione naturalistica degli attori per dare l’idea della veridicità è un’idea che può funzionare una sola volta. Come dimostra il seguito dell’anno dopo, “Il libro segreto delle streghe: Blair Witch 2”.

“The Blair Witch Project” di Daniel Myrick ed Eduardo Sanchez (1999) è stato un film che ha fatto molto parlare e molto ha incassato, a conti fatti immeritatamente. La trama, se di trama si può parlare, è questa: alla fine del Settecento una strega viene cacciata dalla cittadina di Burkittsville nel Maryland (che appunto allora si chiamava Blair), dopo di che si verificano sparizioni di bambini e altri fatti inquietanti (tra cui un serial killer che negli anni Quaranta si dice ispirato dal fantasma della strega); al giorno d’oggi, nel 1994, tre studenti decidono di girare un documentario sulla vicenda e si recano nel bosco, dal quale non usciranno più. Vengono ritrovate le due macchine da presa – una 16 mm in bianco e nero, e una videocamera a colori destinata al backstage – e il materiale girato viene montato in ordine cronologico, e questo costituisce il film, che oltre a spiegare l’origine della vicenda mostra il loro vagabondare nel bosco in cui si sono persi, inseguiti non si sa bene da quale entità malvagia, e il loro terrore di fronte all’ignoto e all’inconoscibile. Punto. La storia funziona solo se uno spettatore si lascia coinvolgere totalmente – il che è difficile, anche se l’enorme battage pubblicitario soprattutto su internet attraverso i social media ha presentato la vicenda come vera – altrimenti sono 87 minuti di noia. Tutto sommato non manca di una sua cifra stilistica, ma certo l’idea – peraltro non nuova – di un falso documentario (mockumetary) con le inquadrature traballanti, le immagini sfocate e la recitazione naturalistica degli attori per dare l’idea della veridicità è un’idea che può funzionare una sola volta. Come dimostra il seguito dell’anno dopo, “Il libro segreto delle streghe: Blair Witch 2”.

Il britannico Iain Softley, già autore dell’ottimo fantascientifico “K-Pax”, si cimenta nell’horror con “The Skeleton Key” del 2005, inquietante vicenda di una infermiera che si occupa di un anziano immobilizzato da un ictus, in una villetta isolata tra le paludi della Louisiana in cui una stanza è sempre chiusa a chiave e cela un mistero legato alla stregoneria hoodoo. Com’è caratteristica del regista l’opera è incentrata sulla psicologia dei personaggi, in particolare della protagonista (un’ottima Kate Hudson) che deve affrontare anche i suoi personali traumi del passato, e ne risulta un film asciutto ed elegante, impreziosito dalla ambientazione in una cupa casa coloniale nel mezzo del delta del Mississippi. Basterebbe questo a far assegnare un giudizio positivo ma c’è anche dell’altro, perché l’ultimo terzo della pellicola cambia rotta, diventa più movimentato fino ad arrivare a un finale davvero inaspettato e sconvolgente. Poco riuscito invece “The Covenant” diretto da Renny Harlin nel 2006, in cui quattro giovani che frequentano una prestigiosa università non sanno di essere eredi di antiche famiglie dedite alla stregoneria e dotate di poteri magici (sono i cosiddetti Figli di Ipswich, con un richiamo lovecraftiano completamente fuori posto) ma lo scopriranno quando arriva un quinto discendente. Nel 2009 lo specialista Sam Raimi ritorna all’horror – dopa la parentesi dei tre “Spiderman” – con “Drag me to hell”, in cui una giovane funzionaria di banca rimane vittima di una maledizione lanciatale dalla misteriosa signora Ganush cui aveva negato un prestito: per sfuggire alla persecuzione di un demone, per l’esattezza una lamia, la ragazza dovrà trovare alleati (una zingara, una medium) ma soprattutto dovrà spingersi oltre quella che è la sua natura di ragazza semplice cresciuta in campagna. Detto che non mancano istanze di tipo sociale – appunto l’educazione della protagonista, l’antirazzismo, il potere del denaro – la pellicola si caratterizza per il fatto di non fare paura, perché tutti i capovolgimenti e i colpi di scena sono in qualche modo già attesi dallo spettatore, che immagina quello che succederà. Ciò è chiaramente voluto e in questo risiede l’abilità di Raimi (che ha scritto il film con il fratello Ivan), capace di realizzare un horror in senso proprio anche se non vi sono molte scene veramente agghiaccianti, nel quale mantiene il suo stile fatto di immagini disgustose, di continui ribaltamenti, di spargimenti di sangue, di azione e montaggio veloce.

Il britannico Iain Softley, già autore dell’ottimo fantascientifico “K-Pax”, si cimenta nell’horror con “The Skeleton Key” del 2005, inquietante vicenda di una infermiera che si occupa di un anziano immobilizzato da un ictus, in una villetta isolata tra le paludi della Louisiana in cui una stanza è sempre chiusa a chiave e cela un mistero legato alla stregoneria hoodoo. Com’è caratteristica del regista l’opera è incentrata sulla psicologia dei personaggi, in particolare della protagonista (un’ottima Kate Hudson) che deve affrontare anche i suoi personali traumi del passato, e ne risulta un film asciutto ed elegante, impreziosito dalla ambientazione in una cupa casa coloniale nel mezzo del delta del Mississippi. Basterebbe questo a far assegnare un giudizio positivo ma c’è anche dell’altro, perché l’ultimo terzo della pellicola cambia rotta, diventa più movimentato fino ad arrivare a un finale davvero inaspettato e sconvolgente. Poco riuscito invece “The Covenant” diretto da Renny Harlin nel 2006, in cui quattro giovani che frequentano una prestigiosa università non sanno di essere eredi di antiche famiglie dedite alla stregoneria e dotate di poteri magici (sono i cosiddetti Figli di Ipswich, con un richiamo lovecraftiano completamente fuori posto) ma lo scopriranno quando arriva un quinto discendente. Nel 2009 lo specialista Sam Raimi ritorna all’horror – dopa la parentesi dei tre “Spiderman” – con “Drag me to hell”, in cui una giovane funzionaria di banca rimane vittima di una maledizione lanciatale dalla misteriosa signora Ganush cui aveva negato un prestito: per sfuggire alla persecuzione di un demone, per l’esattezza una lamia, la ragazza dovrà trovare alleati (una zingara, una medium) ma soprattutto dovrà spingersi oltre quella che è la sua natura di ragazza semplice cresciuta in campagna. Detto che non mancano istanze di tipo sociale – appunto l’educazione della protagonista, l’antirazzismo, il potere del denaro – la pellicola si caratterizza per il fatto di non fare paura, perché tutti i capovolgimenti e i colpi di scena sono in qualche modo già attesi dallo spettatore, che immagina quello che succederà. Ciò è chiaramente voluto e in questo risiede l’abilità di Raimi (che ha scritto il film con il fratello Ivan), capace di realizzare un horror in senso proprio anche se non vi sono molte scene veramente agghiaccianti, nel quale mantiene il suo stile fatto di immagini disgustose, di continui ribaltamenti, di spargimenti di sangue, di azione e montaggio veloce.

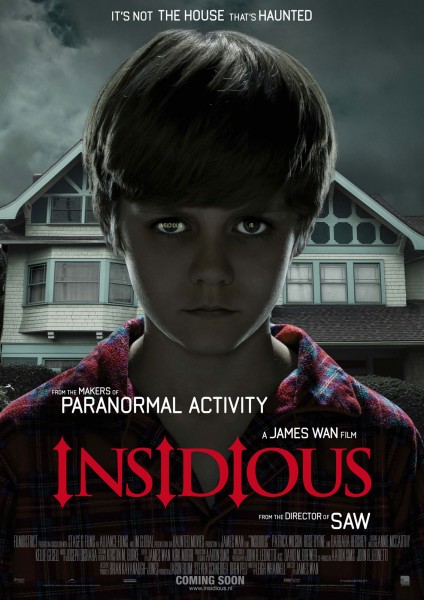

“Insidious” di James Wan (2010) è un film che avremmo potuto mettere anche nel capitolo sui fantasmi o meglio ancora in quello sulle case infestate, ma lo inseriamo qui per il ruolo che ha la medium nel rivelare ai genitori di Dalton che il corpo astrale del loro figlio è rimasto prigioniero nell’Altrove, poi per la seduta spiritica e quindi per il finale a sorpresa nel quale gioca una parte importante. L’inizio è già stato accennato, poi la vicenda prosegue con la proiezione di Josh (il padre) nel mondo astrale a combattere i demoni, mentre a causa del collegamento che si è creato tra i due mondi anche quello reale della loro casa viene occupato da entità soprannaturali; dopo varie vicissitudini tutto sembra essere tornato alla normalità, con Josh e Dalton rientrati nei loro corpi… Potremmo definirlo un film di tipo tradizionale, dove a creare l’atmosfera di terrore sono gli elementi più consueti, dalle scale che scricchiolano alle porte che si chiudono da sole, ma la regia è attenta ed elegante pur senza quei colpi di genio e quell’approfondimento psicologico che avrebbero potuto fare di questo film quasi un capolavoro. Buono anche il seguito del 2013 “Oltre i confini del male – Insidious 2”, giocato sull’ambiguità del personaggio di Josh (è veramente lui o il suo corpo è stato insediato da un demone?) e con una regia più moderna fatta di inquadrature di sbieco e lunghi piani sequenza, ma anche con un montaggio veloce. C’è anche un terzo film della serie, “Insidious 3 – L’inizio” (2015), diretto stavolta da Leigh Whannell che aveva scritto i due episodi precedenti, che racconta avvenimenti precedenti ma sempre sul rapporto con le entità dell’altrove.

“Insidious” di James Wan (2010) è un film che avremmo potuto mettere anche nel capitolo sui fantasmi o meglio ancora in quello sulle case infestate, ma lo inseriamo qui per il ruolo che ha la medium nel rivelare ai genitori di Dalton che il corpo astrale del loro figlio è rimasto prigioniero nell’Altrove, poi per la seduta spiritica e quindi per il finale a sorpresa nel quale gioca una parte importante. L’inizio è già stato accennato, poi la vicenda prosegue con la proiezione di Josh (il padre) nel mondo astrale a combattere i demoni, mentre a causa del collegamento che si è creato tra i due mondi anche quello reale della loro casa viene occupato da entità soprannaturali; dopo varie vicissitudini tutto sembra essere tornato alla normalità, con Josh e Dalton rientrati nei loro corpi… Potremmo definirlo un film di tipo tradizionale, dove a creare l’atmosfera di terrore sono gli elementi più consueti, dalle scale che scricchiolano alle porte che si chiudono da sole, ma la regia è attenta ed elegante pur senza quei colpi di genio e quell’approfondimento psicologico che avrebbero potuto fare di questo film quasi un capolavoro. Buono anche il seguito del 2013 “Oltre i confini del male – Insidious 2”, giocato sull’ambiguità del personaggio di Josh (è veramente lui o il suo corpo è stato insediato da un demone?) e con una regia più moderna fatta di inquadrature di sbieco e lunghi piani sequenza, ma anche con un montaggio veloce. C’è anche un terzo film della serie, “Insidious 3 – L’inizio” (2015), diretto stavolta da Leigh Whannell che aveva scritto i due episodi precedenti, che racconta avvenimenti precedenti ma sempre sul rapporto con le entità dell’altrove.

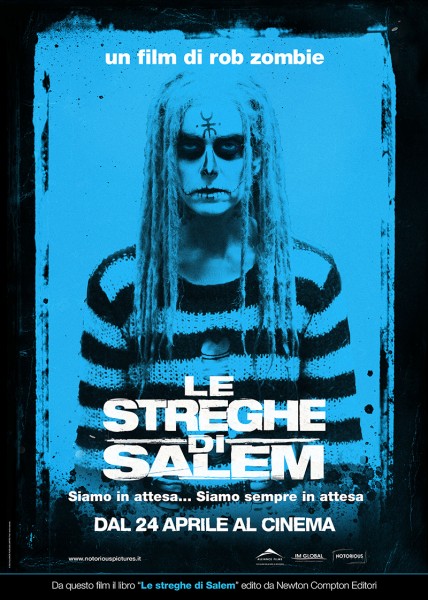

“Le streghe di Salem” (2012) è finora il film più ambizioso e più riuscito di Rob Zombie, provocatore e iconoclasta, scorretto fino alla blasfemia ma coerente con una visione del mondo priva di certezze e di punti di riferimento. La storia inizia con una disk-jockey che riceve un disco di vinile di una band che si fa chiamare The Lords of Salem (questo il titolo originale del film) il cui ascolto la porterà a rivivere traumi di un passato che risale al famoso processo del 1692 e si concluderà nella cittadina del New England tra stregonerie, sabba e demoni. Sarebbe inutile cercare in questo film – come negli altri dell’ex rocker – un qualsiasi approfondimento psicologico (anche se qualche accenno c’è, visto che la vicenda ruota attorno a una sola persona vittima dei suoi problemi) o sociale: quel che Zombie vuole fare è colpire lo spettatore con immagini crude, sangue e omicidi, angoscia e terrore. E ci riesce benissimo con una regia ampiamente citazionista ma anche coinvolgente.

“Le streghe di Salem” (2012) è finora il film più ambizioso e più riuscito di Rob Zombie, provocatore e iconoclasta, scorretto fino alla blasfemia ma coerente con una visione del mondo priva di certezze e di punti di riferimento. La storia inizia con una disk-jockey che riceve un disco di vinile di una band che si fa chiamare The Lords of Salem (questo il titolo originale del film) il cui ascolto la porterà a rivivere traumi di un passato che risale al famoso processo del 1692 e si concluderà nella cittadina del New England tra stregonerie, sabba e demoni. Sarebbe inutile cercare in questo film – come negli altri dell’ex rocker – un qualsiasi approfondimento psicologico (anche se qualche accenno c’è, visto che la vicenda ruota attorno a una sola persona vittima dei suoi problemi) o sociale: quel che Zombie vuole fare è colpire lo spettatore con immagini crude, sangue e omicidi, angoscia e terrore. E ci riesce benissimo con una regia ampiamente citazionista ma anche coinvolgente.

“Le streghe son tornate” (2013) è una tragicommedia di Alex de la Iglesias che alterna momenti brillanti ad altri più drammatici, restando comunque all’interno del nostro canone. A Madrid, un giovane padre disoccupato rapina un negozio di compro-oro assieme a un amico e con il figlioletto Sergio, poi i tre prendono un taxi con l’idea di scappare in Francia ma sono costretti a fermarsi a Zugarramurdi, una immaginaria città navarra. Lì, assieme all’autista del taxi che hanno rapito, incontrano diverse donne basche che in realtà sono streghe cannibali (gli spagnoli considerano i Paesi Baschi la patria della stregoneria) che tenteranno di tutto per impadronirsi delle fedi nuziali e delle loro anime. Tutto finirà per il meglio grazie all’intervento della polizia, e la madre di Sergio potrà riabbracciare il figlio, ma Iglesias con questo film pluripremiato nei festival specializzati ci lancia un monito: attenzione che le donne sono tutte streghe, anche quelle che non lo sembrano!

“Le streghe son tornate” (2013) è una tragicommedia di Alex de la Iglesias che alterna momenti brillanti ad altri più drammatici, restando comunque all’interno del nostro canone. A Madrid, un giovane padre disoccupato rapina un negozio di compro-oro assieme a un amico e con il figlioletto Sergio, poi i tre prendono un taxi con l’idea di scappare in Francia ma sono costretti a fermarsi a Zugarramurdi, una immaginaria città navarra. Lì, assieme all’autista del taxi che hanno rapito, incontrano diverse donne basche che in realtà sono streghe cannibali (gli spagnoli considerano i Paesi Baschi la patria della stregoneria) che tenteranno di tutto per impadronirsi delle fedi nuziali e delle loro anime. Tutto finirà per il meglio grazie all’intervento della polizia, e la madre di Sergio potrà riabbracciare il figlio, ma Iglesias con questo film pluripremiato nei festival specializzati ci lancia un monito: attenzione che le donne sono tutte streghe, anche quelle che non lo sembrano!

Gian Filippo Pizzo

Articolo tratto dalla “Guida al cinema horror” di Walter Catalano, Roberto Chiavini, Gian Filippo Pizzo e Michele Tetro, Edizioni Odoya