Il mito zombie, che ormai imperversa su tutti i media – tv, cinema, comics, letteratura di consumo e musica più o meno “leggera” – e ha ormai ampiamente scavalcato ogni altra mitografia horror più antica e consolidata, compresa la più nobile e altolocata, quella del vampiro, ha origini totalmente e innegabilmente cinematografiche: lo walking dead è figlio legittimo del drive-in e del grindhouse di exploitation. Poche le sue ascendenze colte: lo zombi non vanta antesignani letterari come altri non-morti: il vampiro – di cui condivide il morso contagioso – più di tutti; la creatura di Frankenstein – della quale è parente stretto, ma con decisive differenze: non deve alla hybris scientifica la sua resurrezione e non ha nessun “padre”; e, in misura minore, la Mummia e il Lupo Mannaro (quest’ultimo tecnicamente non è nemmeno un non-morto…). Conta qualche antenato pulp soprattutto nei racconti vudu del reverendo Henry S. Whitehead (1882-1932) – arcidiacono nelle isole Vergini caraibiche ed esperto del folklore locale, collaboratore di “Weird Tales” e amico di H.P. Lovecraft – e due prototipi cinematografici come “L’isola degli zombie” (“White Zombie” – 1932) di Victor Halperin con Bela Lugosi e “Ho camminato con uno zombie” (“I Walked with a Zombie” – 1943) di Jacques Tourneur, prodotto dal grande Val Lewton: in cui però lo zombie – secondo l’etimologia creola del termine, indissolubilmente legato al folklore dei Caraibi – non è ancora un morto rianimato ma essenzialmente un’opera della magia nera vudu, cosa o persona affatturata, luogo infestato, vittima in trance.

Il mito zombie, che ormai imperversa su tutti i media – tv, cinema, comics, letteratura di consumo e musica più o meno “leggera” – e ha ormai ampiamente scavalcato ogni altra mitografia horror più antica e consolidata, compresa la più nobile e altolocata, quella del vampiro, ha origini totalmente e innegabilmente cinematografiche: lo walking dead è figlio legittimo del drive-in e del grindhouse di exploitation. Poche le sue ascendenze colte: lo zombi non vanta antesignani letterari come altri non-morti: il vampiro – di cui condivide il morso contagioso – più di tutti; la creatura di Frankenstein – della quale è parente stretto, ma con decisive differenze: non deve alla hybris scientifica la sua resurrezione e non ha nessun “padre”; e, in misura minore, la Mummia e il Lupo Mannaro (quest’ultimo tecnicamente non è nemmeno un non-morto…). Conta qualche antenato pulp soprattutto nei racconti vudu del reverendo Henry S. Whitehead (1882-1932) – arcidiacono nelle isole Vergini caraibiche ed esperto del folklore locale, collaboratore di “Weird Tales” e amico di H.P. Lovecraft – e due prototipi cinematografici come “L’isola degli zombie” (“White Zombie” – 1932) di Victor Halperin con Bela Lugosi e “Ho camminato con uno zombie” (“I Walked with a Zombie” – 1943) di Jacques Tourneur, prodotto dal grande Val Lewton: in cui però lo zombie – secondo l’etimologia creola del termine, indissolubilmente legato al folklore dei Caraibi – non è ancora un morto rianimato ma essenzialmente un’opera della magia nera vudu, cosa o persona affatturata, luogo infestato, vittima in trance.

Bisogna aspettare il 1954 e il geniale romanzo di Richard Matheson (1926 – 2013) “I am a Legend”, in cui la figura classica del vampiro viene innestata in un contesto di fantascienza apocalittica, per muovere il primo significativo passo nella direzione dello zombie-movie attuale come nuovo archetipo horror: il successivo film – primo fra i molti adattamenti cinematografici del romanzo di Matheson – “L’ultimo uomo della Terra” (1964) di Ubaldo Ragona e Sidney Salkow, con Vincent Price, dedraculizza i vampiri eliminando alcune stigmate tipiche come i canini sporgenti, e ne rende l’incedere caratteristico più impacciato e minacciosamente rallentato.

Bisogna aspettare il 1954 e il geniale romanzo di Richard Matheson (1926 – 2013) “I am a Legend”, in cui la figura classica del vampiro viene innestata in un contesto di fantascienza apocalittica, per muovere il primo significativo passo nella direzione dello zombie-movie attuale come nuovo archetipo horror: il successivo film – primo fra i molti adattamenti cinematografici del romanzo di Matheson – “L’ultimo uomo della Terra” (1964) di Ubaldo Ragona e Sidney Salkow, con Vincent Price, dedraculizza i vampiri eliminando alcune stigmate tipiche come i canini sporgenti, e ne rende l’incedere caratteristico più impacciato e minacciosamente rallentato.

Si arriva così in sordina alla genesi definitiva: nel 1968 George A. Romero – ragazzaccio nato a New York nel 1940 da padre cubano e madre statunitense – gira “La notte dei morti viventi” (“The Night of the Living Dead”): il tema sovrannaturale – i morti resuscitano e diventano cannibali – trascende il contesto gotico per aderire a quello fantascientifico – la causa del “morbo” è da ricercarsi , forse , nello spazio – e il terrore privato e singolo diventa sociale – l’apocalisse e le reazioni dei vari gruppi umani ad esso – e globalizzato con esplicite ricadute politiche (il finale ad esempio, in cui il protagonista nero, unico sopravvissuto, viene abbattuto dai vigilantes). Romero non definisce ancora i morti cannibali “zombie” ma “ghoul” – sarà la stampa ad utilizzare il termine per la prima volta – le caratteristiche del neo sottogenere, comunque, ci sono già tutte.

Si arriva così in sordina alla genesi definitiva: nel 1968 George A. Romero – ragazzaccio nato a New York nel 1940 da padre cubano e madre statunitense – gira “La notte dei morti viventi” (“The Night of the Living Dead”): il tema sovrannaturale – i morti resuscitano e diventano cannibali – trascende il contesto gotico per aderire a quello fantascientifico – la causa del “morbo” è da ricercarsi , forse , nello spazio – e il terrore privato e singolo diventa sociale – l’apocalisse e le reazioni dei vari gruppi umani ad esso – e globalizzato con esplicite ricadute politiche (il finale ad esempio, in cui il protagonista nero, unico sopravvissuto, viene abbattuto dai vigilantes). Romero non definisce ancora i morti cannibali “zombie” ma “ghoul” – sarà la stampa ad utilizzare il termine per la prima volta – le caratteristiche del neo sottogenere, comunque, ci sono già tutte.

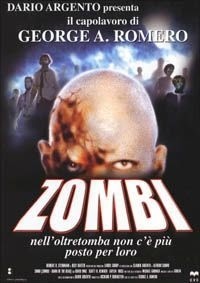

Prima del 1978, anno del secondo – e maggiore – episodio del ciclo romeriano dei morti viventi, “Zombi” (“Dawn of the Dead”), il cineasta di New York, gira almeno un altro film che sarà il capostipite di un sottogenere parallelo e strettamente collegato allo zombie-movie, l’infection-movie, con “La città verrà distrutta all’alba” (“The Crazies” – 1973) una delle pellicole più radicali dell’epoca nel denunciare gli esperimenti con le armi biologiche del governo statunitense e le oscure manovre di depistaggio e occultamento dei propri letali maneggi all’opinione pubblica: inizio davvero fulgido in cui tutto quanto il sottogenere avrà da dire viene detto già da subito, un cinema della crudeltà che denuncia ben altre crudeltà governative nascoste sotto l’ipocrisia delle verità ufficiali. Il classico avrà un più che discreto remake nel 2010, con lo stesso titolo e sotto la direzione di Breck Eisner. I “crazies” sono i parenti stretti degli zombie, figure dell’inquietudine moderna, simboli dell’uomo-massa che, decerebrato e assuefatto, un evento accidentale può dirottare dal ruolo di consumatore passivo a quello di predatore attivo, trasformando la presunta e pretesa “società civile” da gregge in branco, da mandria in orda. Come i “crazies” contaminati da un virus di laboratorio derivato dalla rabbia, anche i “dead” romeriani – non più “living”, perché un problema di copyright impedisce al regista di riutilizzare il termine: il coproduttore Dario Argento aggirerà il problema distribuendo in tutti i paesi non anglofoni il film, rimontato in versione leggermente più breve e dinamica e con una diversa colonna sonora dei Goblin, sotto il titolo che lo renderà eponimo del genere, “Zombi” – proseguono l’aspra critica radical alla società statunitense che il cineasta persegue con coerenza fin dalle sue prime opere (fuori dal sottogenere di cui ci occupiamo ora ricorderemo in particolare “Season of the Witch” del 1973 e “Martin” del 1977, in cui la denuncia del perbenismo piccolo-borghese, del bigottismo religioso e delle strutture oppressive della famiglia tradizionale che trasformano una casalinga frustrata in una strega e un adolescente disadattato in un vampiro, è più forte e dura).

Prima del 1978, anno del secondo – e maggiore – episodio del ciclo romeriano dei morti viventi, “Zombi” (“Dawn of the Dead”), il cineasta di New York, gira almeno un altro film che sarà il capostipite di un sottogenere parallelo e strettamente collegato allo zombie-movie, l’infection-movie, con “La città verrà distrutta all’alba” (“The Crazies” – 1973) una delle pellicole più radicali dell’epoca nel denunciare gli esperimenti con le armi biologiche del governo statunitense e le oscure manovre di depistaggio e occultamento dei propri letali maneggi all’opinione pubblica: inizio davvero fulgido in cui tutto quanto il sottogenere avrà da dire viene detto già da subito, un cinema della crudeltà che denuncia ben altre crudeltà governative nascoste sotto l’ipocrisia delle verità ufficiali. Il classico avrà un più che discreto remake nel 2010, con lo stesso titolo e sotto la direzione di Breck Eisner. I “crazies” sono i parenti stretti degli zombie, figure dell’inquietudine moderna, simboli dell’uomo-massa che, decerebrato e assuefatto, un evento accidentale può dirottare dal ruolo di consumatore passivo a quello di predatore attivo, trasformando la presunta e pretesa “società civile” da gregge in branco, da mandria in orda. Come i “crazies” contaminati da un virus di laboratorio derivato dalla rabbia, anche i “dead” romeriani – non più “living”, perché un problema di copyright impedisce al regista di riutilizzare il termine: il coproduttore Dario Argento aggirerà il problema distribuendo in tutti i paesi non anglofoni il film, rimontato in versione leggermente più breve e dinamica e con una diversa colonna sonora dei Goblin, sotto il titolo che lo renderà eponimo del genere, “Zombi” – proseguono l’aspra critica radical alla società statunitense che il cineasta persegue con coerenza fin dalle sue prime opere (fuori dal sottogenere di cui ci occupiamo ora ricorderemo in particolare “Season of the Witch” del 1973 e “Martin” del 1977, in cui la denuncia del perbenismo piccolo-borghese, del bigottismo religioso e delle strutture oppressive della famiglia tradizionale che trasformano una casalinga frustrata in una strega e un adolescente disadattato in un vampiro, è più forte e dura).

“Zombi” è probabilmente il film più riuscito di Romero: il budget dignitoso, il colore e gli effetti gore profusi a piene mani da Tom Savini lo rendono altrettanto convincente ma meno ruvido e scarno del precedente “Night of the Living Dead”; l’ambientazione nel Monroeville Mall, un autentico, immenso centro commerciale – scenario praticamente permanente di tutto il film – conferisce ulteriore realismo alla storia ridefinendo completamente le coordinate del neo-gotico che, da questo momento in poi, può definirsi propriamente urban gothic; in più la metafora anticonsumista del solito intellettuale sinistrorso emerge fin troppo esplicita: il centro commerciale è l’unica possibile Arca di Noè dei sopravvissuti della ex-società del benessere e perfino gli zombie, pavlovianamente, tornano ad aggirarsi nella loro post-vita per gli unici luoghi che hanno costituito la ragione, il senso, il baricentro della loro pre-morte. Il film è un successo travolgente e incassa 40 milioni di dollari solo negli USA divenendo un cult (come già il precedente “Night”) non solo fra gli appassionati di horror, e producendo un’invasione di falsi sequel, imitazioni e varianti e travalicando in altri media come i fumetti, la musica rock e i videogiochi elettronici (fra tutti “Resident Evil”, che avrà a sua volta ampie ricadute cinematografiche: un ciclo iniziato nel 2002 da Paul W. S. Anderson e proseguito per cinque episodi fino al 2012): il mondo-zombi, come lo intendiamo oggi, è ormai nato!

“Zombi” è probabilmente il film più riuscito di Romero: il budget dignitoso, il colore e gli effetti gore profusi a piene mani da Tom Savini lo rendono altrettanto convincente ma meno ruvido e scarno del precedente “Night of the Living Dead”; l’ambientazione nel Monroeville Mall, un autentico, immenso centro commerciale – scenario praticamente permanente di tutto il film – conferisce ulteriore realismo alla storia ridefinendo completamente le coordinate del neo-gotico che, da questo momento in poi, può definirsi propriamente urban gothic; in più la metafora anticonsumista del solito intellettuale sinistrorso emerge fin troppo esplicita: il centro commerciale è l’unica possibile Arca di Noè dei sopravvissuti della ex-società del benessere e perfino gli zombie, pavlovianamente, tornano ad aggirarsi nella loro post-vita per gli unici luoghi che hanno costituito la ragione, il senso, il baricentro della loro pre-morte. Il film è un successo travolgente e incassa 40 milioni di dollari solo negli USA divenendo un cult (come già il precedente “Night”) non solo fra gli appassionati di horror, e producendo un’invasione di falsi sequel, imitazioni e varianti e travalicando in altri media come i fumetti, la musica rock e i videogiochi elettronici (fra tutti “Resident Evil”, che avrà a sua volta ampie ricadute cinematografiche: un ciclo iniziato nel 2002 da Paul W. S. Anderson e proseguito per cinque episodi fino al 2012): il mondo-zombi, come lo intendiamo oggi, è ormai nato!

Romero continuerà la saga negli anni seguenti polemizzando talvolta con gli imitatori e gli epigoni o, più spesso, mantenendo nei loro confronti un atteggiamento d’indifferenza e di signorile superiorità da patriarca fondatore di un nuovo immaginario orrorifico: la vera e propria “saga dei morti” si articola in una trilogia che allude ad una progressiva catastrofica invasione della terra (il senso si perde con i titoli italiani): “la notte dei morti”, “l’alba dei morti” e “il giorno dei morti”, “Night of the Living Dead”, “Dawn of the Dead” e “Day of the Dead” (“Il giorno degli zombi” – 1985), più un quarto film che conclude il primo ciclo narrativo, “La terra dei morti viventi” (“Land of the Dead” – 2005), in cui abbiamo visto l’epidemia sorgere, infuriare ed estendersi fino a conquistare la Terra (nei primi due film); poi i sopravvissuti umani hanno cercato di organizzarsi e trovare delle forme di convivenza e di controllo dei loro pericolosi coinquilini; questi a loro volta hanno iniziato a modificarsi ed evolversi cominciando a provare emozioni più complesse e tentando di tornare ad una parvenza della loro vita precedente: in entrambi gli schieramenti emergono dei leader capaci di orientare svolte, positive o negative, al corso degli eventi (nei due film più tardi). A questa saga più o meno coerente, si aggiungono due film paralleli ma esterni ad essa e appartenenti ad un distinto universo narrativo: “Le cronache dei morti viventi” (“Diary of the Dead” – 2007) che sposta l’inizio della pandemia ai giorni nostri, adeguando la tecnologia dei media: un mondo di cellulari, computer e tv satellitari in cui una troupe televisiva documenta in diretta l’erompere dell’invasione zombi (Romero riprende intelligentemente l’idea del mockumentary e dell’uso in soggettiva della camera, tipica di tanti horror più o meno contemporanei da “Blair Witch Project” in poi, i vari “Rec”, “Paranormal Activity”, “Cloverfield”, “Quarantena”, ecc. che, se vogliamo, rimontano tutti al modello “Cannibal Holocaust” di Ruggero Deodato del lontano 1980); e “L’isola dei sopravvissuti” (“Survival of the Dead” – 2009), in cui il regista applica la struttura del western allo zombie-movie. Non bisogna neanche dimenticare i dignitosi remake dei tre classici capostipiti: ben due per “La notte dei morti viventi”, il primo realizzato nel 1990 da Tom Savini (“La notte dei morti viventi”) ed il secondo nel 2006 da Jeff Broadstreet (“La notte dei morti viventi 3D”); uno di Zack Snyder per “L’alba dei morti viventi” nel 2004 (con zombi, questa volta, veloci); e uno di Steve Miner per “Il giorno degli zombi” nel 2008.

Romero continuerà la saga negli anni seguenti polemizzando talvolta con gli imitatori e gli epigoni o, più spesso, mantenendo nei loro confronti un atteggiamento d’indifferenza e di signorile superiorità da patriarca fondatore di un nuovo immaginario orrorifico: la vera e propria “saga dei morti” si articola in una trilogia che allude ad una progressiva catastrofica invasione della terra (il senso si perde con i titoli italiani): “la notte dei morti”, “l’alba dei morti” e “il giorno dei morti”, “Night of the Living Dead”, “Dawn of the Dead” e “Day of the Dead” (“Il giorno degli zombi” – 1985), più un quarto film che conclude il primo ciclo narrativo, “La terra dei morti viventi” (“Land of the Dead” – 2005), in cui abbiamo visto l’epidemia sorgere, infuriare ed estendersi fino a conquistare la Terra (nei primi due film); poi i sopravvissuti umani hanno cercato di organizzarsi e trovare delle forme di convivenza e di controllo dei loro pericolosi coinquilini; questi a loro volta hanno iniziato a modificarsi ed evolversi cominciando a provare emozioni più complesse e tentando di tornare ad una parvenza della loro vita precedente: in entrambi gli schieramenti emergono dei leader capaci di orientare svolte, positive o negative, al corso degli eventi (nei due film più tardi). A questa saga più o meno coerente, si aggiungono due film paralleli ma esterni ad essa e appartenenti ad un distinto universo narrativo: “Le cronache dei morti viventi” (“Diary of the Dead” – 2007) che sposta l’inizio della pandemia ai giorni nostri, adeguando la tecnologia dei media: un mondo di cellulari, computer e tv satellitari in cui una troupe televisiva documenta in diretta l’erompere dell’invasione zombi (Romero riprende intelligentemente l’idea del mockumentary e dell’uso in soggettiva della camera, tipica di tanti horror più o meno contemporanei da “Blair Witch Project” in poi, i vari “Rec”, “Paranormal Activity”, “Cloverfield”, “Quarantena”, ecc. che, se vogliamo, rimontano tutti al modello “Cannibal Holocaust” di Ruggero Deodato del lontano 1980); e “L’isola dei sopravvissuti” (“Survival of the Dead” – 2009), in cui il regista applica la struttura del western allo zombie-movie. Non bisogna neanche dimenticare i dignitosi remake dei tre classici capostipiti: ben due per “La notte dei morti viventi”, il primo realizzato nel 1990 da Tom Savini (“La notte dei morti viventi”) ed il secondo nel 2006 da Jeff Broadstreet (“La notte dei morti viventi 3D”); uno di Zack Snyder per “L’alba dei morti viventi” nel 2004 (con zombi, questa volta, veloci); e uno di Steve Miner per “Il giorno degli zombi” nel 2008.

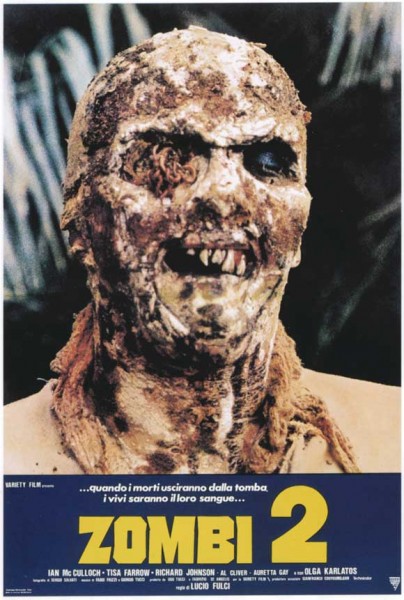

Con il successo di “Dawn of the Dead”, la zombie-mania deflagra e comincia la sequela delle imitazioni e dei rimandi: uno dei primi in ordine di tempo è il primo horror di Lucio Fulci (regista che fino a quel momento ha diretto solo commedie, thriller polizieschi e western molto violenti – per tutti citiamo “Non si sevizia un paperino” e “I quattro dell’Apocalisse”, per le scene di tortura del primo e di cannibalismo del secondo): “Zombi 2” del 1979. Il regista italiano viene subito bersagliato dalle accuse di plagio – del titolo, dell’idea, perfino dello slogan promozionale che accompagna il film – da parte di Romero e soprattutto di Dario Argento, accuse in fondo piuttosto ingiuste: vengono sfruttati ovviamente il termine zombi e la figura del resuscitato cannibale, ma in realtà Fulci guarda, molto più che a Romero, ai vecchi prototipi zombici degli anni ’30 e ’40, ai film citati di Halperin e Tourneur, in cui lo scenario non è urbano ma caraibico, e il riferimento tematico non va alla fantascienza ma al folklore magico vudu: gli interessi di Fulci non sono sociologici ma esclusivamente avventurosi. L’orrore nasce in un’immaginaria isola caraibica, Matul, e da lì si sposta a New York portato da uno yacht abbandonato alla deriva (esplicito rimando al vascello fantasma che diffonde la peste vampirica a Brema, nel “Nosferatu” di Murnau). Perfino il design degli zombi è diverso (anche per motivi di budget): non i cadaveri pallidi e ancora individualizzati di Romero, ma informi ammassi grigiastri di putredine brulicante di vermi o figure spersonalizzate e identiche con occhi chiusi e volti inespressivi.

Con il successo di “Dawn of the Dead”, la zombie-mania deflagra e comincia la sequela delle imitazioni e dei rimandi: uno dei primi in ordine di tempo è il primo horror di Lucio Fulci (regista che fino a quel momento ha diretto solo commedie, thriller polizieschi e western molto violenti – per tutti citiamo “Non si sevizia un paperino” e “I quattro dell’Apocalisse”, per le scene di tortura del primo e di cannibalismo del secondo): “Zombi 2” del 1979. Il regista italiano viene subito bersagliato dalle accuse di plagio – del titolo, dell’idea, perfino dello slogan promozionale che accompagna il film – da parte di Romero e soprattutto di Dario Argento, accuse in fondo piuttosto ingiuste: vengono sfruttati ovviamente il termine zombi e la figura del resuscitato cannibale, ma in realtà Fulci guarda, molto più che a Romero, ai vecchi prototipi zombici degli anni ’30 e ’40, ai film citati di Halperin e Tourneur, in cui lo scenario non è urbano ma caraibico, e il riferimento tematico non va alla fantascienza ma al folklore magico vudu: gli interessi di Fulci non sono sociologici ma esclusivamente avventurosi. L’orrore nasce in un’immaginaria isola caraibica, Matul, e da lì si sposta a New York portato da uno yacht abbandonato alla deriva (esplicito rimando al vascello fantasma che diffonde la peste vampirica a Brema, nel “Nosferatu” di Murnau). Perfino il design degli zombi è diverso (anche per motivi di budget): non i cadaveri pallidi e ancora individualizzati di Romero, ma informi ammassi grigiastri di putredine brulicante di vermi o figure spersonalizzate e identiche con occhi chiusi e volti inespressivi.  Il film inaugurerà un fortunato filone horror-splatter per Fulci (con altre pellicole in cui gli zombi, seppur non protagonisti assoluti, hanno una presenza importante: almeno due episodi della cosiddetta “Trilogia della morte”, “Paura nella città dei morti viventi” del 1980 e “E tu vivrai nel terrore, l’Aldilà” del 1981). Gli ingredienti saranno sempre i soliti: budget ridottissimi che permettono al massimo due ciak per scena, attori mediamente cani e sceneggiature sgangherate e incoerenti, condite da dialoghi di sconcertante banalità che servono solo da pretesto per cucire insieme tre o quattro sequenze di truculenza inaudita (per l’epoca). Eppure, nonostante la rozzezza della confezione – i film di Fulci sono terribilmente brutti ma funzionano – il “poeta del macabro”, come lo etichettarono con enfasi un tantino esagerata, i critici francesi, è a suo modo un grande maestro nel riciclare la spazzatura: difficile dimenticare l’assurda lotta sottomarina fra uno zombi e uno squalo (scena per altro probabilmente non girata da Fulci); l’occhio atrocemente trafitto da una scheggia appuntita della bellona Olga Karlatos, appena uscita, più sexy che mai, dalla doccia (si racconta l’attrice abbia avuto una crisi isterica appena finito di girare la scena, per altro più volte riciclata in diverse varianti in altri film dal regista, in un ossessivo quanto ingenuo omaggio a Luis Bunuel); oppure la resurrezione dei cadaveri verminosi dei Conquistadores nel cimitero spagnolo intorno ai due protagonisti che si baciano inconsapevoli.

Il film inaugurerà un fortunato filone horror-splatter per Fulci (con altre pellicole in cui gli zombi, seppur non protagonisti assoluti, hanno una presenza importante: almeno due episodi della cosiddetta “Trilogia della morte”, “Paura nella città dei morti viventi” del 1980 e “E tu vivrai nel terrore, l’Aldilà” del 1981). Gli ingredienti saranno sempre i soliti: budget ridottissimi che permettono al massimo due ciak per scena, attori mediamente cani e sceneggiature sgangherate e incoerenti, condite da dialoghi di sconcertante banalità che servono solo da pretesto per cucire insieme tre o quattro sequenze di truculenza inaudita (per l’epoca). Eppure, nonostante la rozzezza della confezione – i film di Fulci sono terribilmente brutti ma funzionano – il “poeta del macabro”, come lo etichettarono con enfasi un tantino esagerata, i critici francesi, è a suo modo un grande maestro nel riciclare la spazzatura: difficile dimenticare l’assurda lotta sottomarina fra uno zombi e uno squalo (scena per altro probabilmente non girata da Fulci); l’occhio atrocemente trafitto da una scheggia appuntita della bellona Olga Karlatos, appena uscita, più sexy che mai, dalla doccia (si racconta l’attrice abbia avuto una crisi isterica appena finito di girare la scena, per altro più volte riciclata in diverse varianti in altri film dal regista, in un ossessivo quanto ingenuo omaggio a Luis Bunuel); oppure la resurrezione dei cadaveri verminosi dei Conquistadores nel cimitero spagnolo intorno ai due protagonisti che si baciano inconsapevoli.

Dopo Fulci, Dan O’Bannon, con “Il ritorno dei morti viventi” (“The Return of the Living Dead”), uscito nel 1985, quasi in concomitanza con “Day of the Dead”, compie un altro passo nell’evoluzione del mito zombi inventando la zom-com, la commedia horror demenziale zombica, che porterà ai più recenti “Gli schizzacervelli” (“Braindead” – 1992) di Peter Jackson, “L’alba dei morti dementi” (“Shaun of the dead” – 2004) di Edgar Wright, “Benvenuti a Zombieland” (“Zombieland” – 2009) di Ruben Fleisher, fino a determinare uno stile ormai reso classico dalle maggiori serie tv contemporanee: la commistione di elementi fortemente satirici e sarcastici in un contesto drammatico serio, violento e macabro, come in “Dead Set” (2008) di Yann Demange su soggetto e sceneggiatura del grande Charlie Brooker, in cui gli studi dove si registra il format britannico del Grande Fratello diventano l’ultimo rifugio e i concorrenti del programma gli ultimi sopravvissuti all’epidemia zombi; o “Z-Nation” (2014) di Karl Schaefer e Craig Engler, in cui un gruppo di sopravvissuti dovrà riuscire a portare sano e salvo in California l’unico uomo che può fermare l’ epidemia, ovvero l’unico a cui è stato iniettato un vaccino sperimentale grazie al quale non si è trasformato dopo essere stato morso. “Il ritorno dei morti viventi” avrà addirittura cinque, non proprio memorabili, seguiti (di cui solo due distribuiti in Italia): “Il ritorno dei morti viventi 2” (1988) di Ken Wiederhorn; “Il ritorno dei morti viventi 3” (1993) di Brian Yuzna; “Return of the Living Dead: Necropolis” (2005) di Ellory Elkayem; “Return of the Living Dead: Rave to the Grave” (2005) di Ellory Elkayem. Il film di O’Bannon introduce l’uso abbondante della musica rock nella colonna sonora delle zom-com, pratica che diventa consuetudine fino a varare un vero e proprio horror-rock – il cosiddetto psychobilly, nato forse già alla fine degli anni ’50, con il primo shock-rocker: il grandissimo Screamin’ Jay Hawkins – con pezzi come “Surfin’ Dead” dei Cramps, “Dead Beat Dance” dei Damned, “Pet Sematary” (dalla soundtrack dell’omonimo film tratto dal romanzo di Stephen King) dei Ramones; uno stile anticipato nel 1983 dal celeberrimo “Thriller” di Michael Jackson e dallo splendido videoclip con coreografia zombica girato da John Landis e con l’adorabile cameo vocale di Vincent Price.

Dopo Fulci, Dan O’Bannon, con “Il ritorno dei morti viventi” (“The Return of the Living Dead”), uscito nel 1985, quasi in concomitanza con “Day of the Dead”, compie un altro passo nell’evoluzione del mito zombi inventando la zom-com, la commedia horror demenziale zombica, che porterà ai più recenti “Gli schizzacervelli” (“Braindead” – 1992) di Peter Jackson, “L’alba dei morti dementi” (“Shaun of the dead” – 2004) di Edgar Wright, “Benvenuti a Zombieland” (“Zombieland” – 2009) di Ruben Fleisher, fino a determinare uno stile ormai reso classico dalle maggiori serie tv contemporanee: la commistione di elementi fortemente satirici e sarcastici in un contesto drammatico serio, violento e macabro, come in “Dead Set” (2008) di Yann Demange su soggetto e sceneggiatura del grande Charlie Brooker, in cui gli studi dove si registra il format britannico del Grande Fratello diventano l’ultimo rifugio e i concorrenti del programma gli ultimi sopravvissuti all’epidemia zombi; o “Z-Nation” (2014) di Karl Schaefer e Craig Engler, in cui un gruppo di sopravvissuti dovrà riuscire a portare sano e salvo in California l’unico uomo che può fermare l’ epidemia, ovvero l’unico a cui è stato iniettato un vaccino sperimentale grazie al quale non si è trasformato dopo essere stato morso. “Il ritorno dei morti viventi” avrà addirittura cinque, non proprio memorabili, seguiti (di cui solo due distribuiti in Italia): “Il ritorno dei morti viventi 2” (1988) di Ken Wiederhorn; “Il ritorno dei morti viventi 3” (1993) di Brian Yuzna; “Return of the Living Dead: Necropolis” (2005) di Ellory Elkayem; “Return of the Living Dead: Rave to the Grave” (2005) di Ellory Elkayem. Il film di O’Bannon introduce l’uso abbondante della musica rock nella colonna sonora delle zom-com, pratica che diventa consuetudine fino a varare un vero e proprio horror-rock – il cosiddetto psychobilly, nato forse già alla fine degli anni ’50, con il primo shock-rocker: il grandissimo Screamin’ Jay Hawkins – con pezzi come “Surfin’ Dead” dei Cramps, “Dead Beat Dance” dei Damned, “Pet Sematary” (dalla soundtrack dell’omonimo film tratto dal romanzo di Stephen King) dei Ramones; uno stile anticipato nel 1983 dal celeberrimo “Thriller” di Michael Jackson e dallo splendido videoclip con coreografia zombica girato da John Landis e con l’adorabile cameo vocale di Vincent Price.

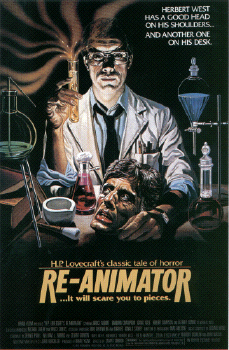

Gli anni ’80 sono sicuramente determinanti per il mito zombie; in questo decennio, oltre alla linea principale, romeriana, del filone, si sviluppano altri rivoli paralleli, con distinte versioni del morto vivente: una di queste è certamente quella lovecraftiana, portata sullo schermo da Stuart Gordon nel 1985 con “Re-Animator”, liberamente ispirato al racconto “Herbert West, Reanimator” scritto nel 1922 da H.P. Lovecraft. In questo caso gli “zombie” derivano più che altro dalla Creatura di Frankenstein: la loro resurrezione è indotta dall’ambizione geniale e malata e dalla follia scientifica di un mad doctor che inventa un misterioso siero capace di riportare in vita i cadaveri, impossibili da controllare i risorti si trasformano in mostri assetati di sangue. Con momenti che alternano l’horror allo humor nero, effetti fortemente gore e un pizzico di erotismo necrofilo, il film è un successo e avrà due seguiti: “Re-Animator 2” (“Bride of Re-animator”) di Brian Yuzna nel 1991 e “Beyond Re-animator” sempre di Brian Yuzna nel 2003, incoronando il dottor Herbert West – e con lui l’attore Jeffrey Combs – come degno erede moderno di Victor Frankenstein.

Gli anni ’80 sono sicuramente determinanti per il mito zombie; in questo decennio, oltre alla linea principale, romeriana, del filone, si sviluppano altri rivoli paralleli, con distinte versioni del morto vivente: una di queste è certamente quella lovecraftiana, portata sullo schermo da Stuart Gordon nel 1985 con “Re-Animator”, liberamente ispirato al racconto “Herbert West, Reanimator” scritto nel 1922 da H.P. Lovecraft. In questo caso gli “zombie” derivano più che altro dalla Creatura di Frankenstein: la loro resurrezione è indotta dall’ambizione geniale e malata e dalla follia scientifica di un mad doctor che inventa un misterioso siero capace di riportare in vita i cadaveri, impossibili da controllare i risorti si trasformano in mostri assetati di sangue. Con momenti che alternano l’horror allo humor nero, effetti fortemente gore e un pizzico di erotismo necrofilo, il film è un successo e avrà due seguiti: “Re-Animator 2” (“Bride of Re-animator”) di Brian Yuzna nel 1991 e “Beyond Re-animator” sempre di Brian Yuzna nel 2003, incoronando il dottor Herbert West – e con lui l’attore Jeffrey Combs – come degno erede moderno di Victor Frankenstein.

Nel 1983 si apre anche una via italiana allo zombie-movie con il nerissimo “Zeder” di Pupi Avati, ambientato tra Bologna e Rimini: qui è un enigmatico “Terreno K” il deus ex machina che rianima i morti. Chi viene sepolto in questi rari e mistici territori risorge, ma non come era prima: diventa una creatura maligna e assassina. Sceneggiato dal cineasta insieme con il fratello Antonio (che è anche produttore) e con il piduista televisivo Maurizio Costanzo e girato tra Emilia e costiera romagnola (riuscendo a rendere assolutamente terrorizzanti certi scorci banalmente moderni e diurni di Milano Marittima e di Cesenatico), il film si avvale dell’interpretazione da protagonista di Gabriele Lavia, un po’ troppo ingrugnito ma qui meno legnoso di quanto risulti di solito al cinema, e della efficace colonna sonora di Riz Ortolani. Uno scrittore a secco d’ispirazione, Stefano, trova un nastro usato all’interno della sua macchina da scrivere dal quale decodifica un enigmatico messaggio e si mette sulla pista dei “Territori K”: il solito prete malvagio – figura tipica e ricorrente di tutti gli horror avatiani – Don Luigi Costa, proprietario originario della macchina da scrivere, condurrà Stefano fino alla propria tomba vicino all’antica necropoli etrusca di Spina, verso un tragico e angoscioso epilogo. Da antologia tutta la sequenza in cui una telecamera introdotta nella bara di Don Luigi, mostra in diretta su un monitor a circuito chiuso la resurrezione del prete: il ghigno con il quale il laido sacerdote si risveglia non si dimentica facilmente.

Nel 1983 si apre anche una via italiana allo zombie-movie con il nerissimo “Zeder” di Pupi Avati, ambientato tra Bologna e Rimini: qui è un enigmatico “Terreno K” il deus ex machina che rianima i morti. Chi viene sepolto in questi rari e mistici territori risorge, ma non come era prima: diventa una creatura maligna e assassina. Sceneggiato dal cineasta insieme con il fratello Antonio (che è anche produttore) e con il piduista televisivo Maurizio Costanzo e girato tra Emilia e costiera romagnola (riuscendo a rendere assolutamente terrorizzanti certi scorci banalmente moderni e diurni di Milano Marittima e di Cesenatico), il film si avvale dell’interpretazione da protagonista di Gabriele Lavia, un po’ troppo ingrugnito ma qui meno legnoso di quanto risulti di solito al cinema, e della efficace colonna sonora di Riz Ortolani. Uno scrittore a secco d’ispirazione, Stefano, trova un nastro usato all’interno della sua macchina da scrivere dal quale decodifica un enigmatico messaggio e si mette sulla pista dei “Territori K”: il solito prete malvagio – figura tipica e ricorrente di tutti gli horror avatiani – Don Luigi Costa, proprietario originario della macchina da scrivere, condurrà Stefano fino alla propria tomba vicino all’antica necropoli etrusca di Spina, verso un tragico e angoscioso epilogo. Da antologia tutta la sequenza in cui una telecamera introdotta nella bara di Don Luigi, mostra in diretta su un monitor a circuito chiuso la resurrezione del prete: il ghigno con il quale il laido sacerdote si risveglia non si dimentica facilmente.  Abbastanza evidente come la trama (e lo stesso tragico finale delle due opere) sia così simile a quella del romanzo di Stephen King “Pet Sematary”, pubblicato oltre un anno dopo la distribuzione del film di Avati, da far sospettare il plagio. In “Pet Sematary”, però, il “Terreno K” è uno solo: un macabro cimitero indiano infestato dal Wendigo che fa risorgere chi vi viene sepolto, ma tutti i resuscitati, animali o uomini che siano, sono malvagi e aggressivi, più indemoniati che zombie. Il testo del Re del brivido statunitense ispirerà nel 1989 il film “Cimitero vivente” (“Pet Sematary”) di Mary Lambert (avrebbe dovuto dirigerlo Romero che poi si tirò indietro), piuttosto fedele al libro anche per merito della sceneggiatura dello stesso King e inquietante al punto giusto; fallito invece il tentativo di proseguire la serie con “Cimitero vivente 2” (“Pet Sematary Two”), sempre diretto da Mary Lambert nel 1992 ma non più sceneggiato da King e misero clone debilitato del precedente (con tanto di canzone dei Ramones inclusa nella colonna sonora).

Abbastanza evidente come la trama (e lo stesso tragico finale delle due opere) sia così simile a quella del romanzo di Stephen King “Pet Sematary”, pubblicato oltre un anno dopo la distribuzione del film di Avati, da far sospettare il plagio. In “Pet Sematary”, però, il “Terreno K” è uno solo: un macabro cimitero indiano infestato dal Wendigo che fa risorgere chi vi viene sepolto, ma tutti i resuscitati, animali o uomini che siano, sono malvagi e aggressivi, più indemoniati che zombie. Il testo del Re del brivido statunitense ispirerà nel 1989 il film “Cimitero vivente” (“Pet Sematary”) di Mary Lambert (avrebbe dovuto dirigerlo Romero che poi si tirò indietro), piuttosto fedele al libro anche per merito della sceneggiatura dello stesso King e inquietante al punto giusto; fallito invece il tentativo di proseguire la serie con “Cimitero vivente 2” (“Pet Sematary Two”), sempre diretto da Mary Lambert nel 1992 ma non più sceneggiato da King e misero clone debilitato del precedente (con tanto di canzone dei Ramones inclusa nella colonna sonora).

Nel 1988 anche Wes Craven fa compiere un’ulteriore metamorfosi al sottogenere zombico con “Il serpente e l’arcobaleno” (“The Serpent and the Rainbow”): storia ambientata per larga parte ad Haiti, durante la rivoluzione contro la dittatura di François Duvalier, che riporta lo zombi alle sue radici folkloriche vudu e ritorna alle origini (ai prototipi cinematografici di “White Zombie” e “I Walked with a Zombie”), mescolando genialmente horror e antropologia culturale.

Nel 1988 anche Wes Craven fa compiere un’ulteriore metamorfosi al sottogenere zombico con “Il serpente e l’arcobaleno” (“The Serpent and the Rainbow”): storia ambientata per larga parte ad Haiti, durante la rivoluzione contro la dittatura di François Duvalier, che riporta lo zombi alle sue radici folkloriche vudu e ritorna alle origini (ai prototipi cinematografici di “White Zombie” e “I Walked with a Zombie”), mescolando genialmente horror e antropologia culturale.

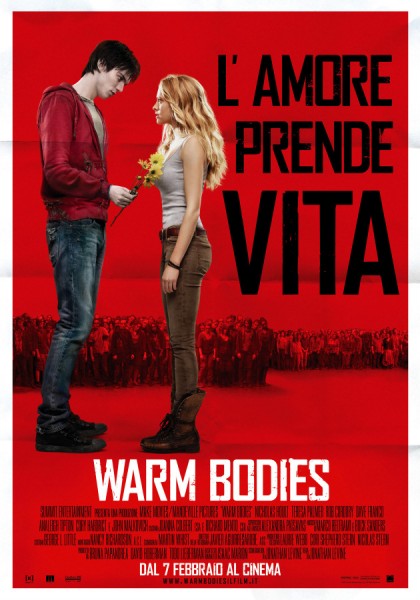

Negli anni successivi il filone dilaga in tutte le sue possibili varianti e, dopo il 2000, lo zombi assurge ormai al ruolo dell’icona horror forse più influente dei media: privo di sex-appeal e di aspetti seducenti resta quasi del tutto immune all’edulcoramento romantico che ha ridotto il vampiro a cicisbeo o a mascotte per adolescenti nel ciclo di “Twilight” o analoghi pseudogotici contemporanei, il suo valore di spauracchio sgradevole e ripugnante, rimane immutato (con alcune eccezioni: alcuni film recenti tentano, con risultati dubbi, di renderne “presentabile” la figura, sdoganando zombi innamorati – “Warm Bodies”, di Jonathan Levine del 2012 – o ridotti al ruolo di animali domestici e pets migliori amici dell’uomo – “Fido” di Andrew Currie del 2006); altrettanto dicasi delle sue valenze metaforiche di carattere politico: se il vampiro è un aristocratico, lo zombie è solo un proletario senza nome né destino (Gianfranco Manfredi lo aveva ben capito fin dal 1977, nella sua straordinaria canzone-manifesto “Zombie di tutto il mondo unitevi”).  Immagine di un sovrannaturale senza trascendenze, blasfema resurrezione di corpi senz’anima, il cui cannibalismo ripropone una blasfema eucaristia dove la morte si nutre della vita: non del sangue e del soffio vitale draculianamente lambiti e succhiati a sorsi ma – trionfo del materialismo e della macelleria – della carne, del cervello e delle interiora, strappati a morsi da corpi malamente eviscerati e squartati. Allegoria del capitalismo, del consumismo, della lotta di classe in assenza di veri soggetti rivoluzionari ? La nuova mitologia è ricca di suggestioni interessanti e di spunti di riflessione colti quasi sempre dai cineasti e dagli autori più sensibili: è il caso per esempio di Joe Dante nel mediometraggio “Candidato maledetto” (“Homecoming”), inserito nella prima stagione del 2005 della serie a episodi “Masters of horror”: i cadaveri dei soldati yankee morti in Iraq e rimpatriati nelle loro bare avvolte nella bandiera a stelle e strisce risorgono in tempo di elezioni per votare in massa contro i candidati NeoCon guerrafondai (c’è solo da chiedersi cosa sarebbe successo in Iraq quanto a resurrezioni, ma probabilmente si dovrebbe dare per scontato non sia rimasta dei soldati iracheni abbastanza carne marcia neanche per fare un solo zombi…).

Immagine di un sovrannaturale senza trascendenze, blasfema resurrezione di corpi senz’anima, il cui cannibalismo ripropone una blasfema eucaristia dove la morte si nutre della vita: non del sangue e del soffio vitale draculianamente lambiti e succhiati a sorsi ma – trionfo del materialismo e della macelleria – della carne, del cervello e delle interiora, strappati a morsi da corpi malamente eviscerati e squartati. Allegoria del capitalismo, del consumismo, della lotta di classe in assenza di veri soggetti rivoluzionari ? La nuova mitologia è ricca di suggestioni interessanti e di spunti di riflessione colti quasi sempre dai cineasti e dagli autori più sensibili: è il caso per esempio di Joe Dante nel mediometraggio “Candidato maledetto” (“Homecoming”), inserito nella prima stagione del 2005 della serie a episodi “Masters of horror”: i cadaveri dei soldati yankee morti in Iraq e rimpatriati nelle loro bare avvolte nella bandiera a stelle e strisce risorgono in tempo di elezioni per votare in massa contro i candidati NeoCon guerrafondai (c’è solo da chiedersi cosa sarebbe successo in Iraq quanto a resurrezioni, ma probabilmente si dovrebbe dare per scontato non sia rimasta dei soldati iracheni abbastanza carne marcia neanche per fare un solo zombi…).

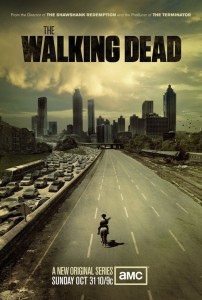

Un’ulteriore svolta del sempre più rigoglioso filone si era già avuta nel 2003, e proveniva dal mondo dei comics. Creata da Robert Kirkman ed illustrata da Tony Moore per i primi 6 numeri e da Charlie Adlard per i successivi, la graphic novel seriale “The Walking Dead” aveva ottenuto uno straordinario successo riproponendo uno scenario zombico di stampo romeriano ma in cui i morti viventi erano dati quasi per scontati, passati sotto silenzio come elementi scenografici, semplici pretesti per indagare le reazioni degli individui e dei gruppi umani di fronte ad una catastrofe che ha riportato la “società civile” alla legge della giungla, al mors tua vita mea della pura sopravvivenza: ma si è trattato di una regressione o di uno smascheramento ? Forse la società umana è sempre stata solo questo e la minacciosa presenza degli zombie ha fatto semplicemente crollare ogni alibi e paravento: i veri morti, i veri zombie in fondo sono proprio i sopravvissuti. Quasi una rivoluzione copernicana all’interno del sottogenere: l’epopea zombie si trasforma, più specificamente, in survival-horror. Ovviamente dal fumetto sarà tratta dal 2010, ideata dal regista Frank Darabont, una delle serie più fortunate di tutta la storia della TV, “The Walking Dead”, stesso titolo e analoghi personaggi e situazioni del fumetto (analoghi ma non identici: questo è un ulteriore elemento di forza), serie ormai giunta alla quinta stagione e che sta ancora a gonfie vele bordeggiando nel mare magnum di una fiction televisiva dalle proposte sempre più sofisticate e coinvolgenti… un vero e proprio cinema espanso. A questo punto lo zombie è diventato parte integrante dell’immaginario collettivo: si tengono corsi di “camminata zombie” o di “trucco putrefatto”;

Un’ulteriore svolta del sempre più rigoglioso filone si era già avuta nel 2003, e proveniva dal mondo dei comics. Creata da Robert Kirkman ed illustrata da Tony Moore per i primi 6 numeri e da Charlie Adlard per i successivi, la graphic novel seriale “The Walking Dead” aveva ottenuto uno straordinario successo riproponendo uno scenario zombico di stampo romeriano ma in cui i morti viventi erano dati quasi per scontati, passati sotto silenzio come elementi scenografici, semplici pretesti per indagare le reazioni degli individui e dei gruppi umani di fronte ad una catastrofe che ha riportato la “società civile” alla legge della giungla, al mors tua vita mea della pura sopravvivenza: ma si è trattato di una regressione o di uno smascheramento ? Forse la società umana è sempre stata solo questo e la minacciosa presenza degli zombie ha fatto semplicemente crollare ogni alibi e paravento: i veri morti, i veri zombie in fondo sono proprio i sopravvissuti. Quasi una rivoluzione copernicana all’interno del sottogenere: l’epopea zombie si trasforma, più specificamente, in survival-horror. Ovviamente dal fumetto sarà tratta dal 2010, ideata dal regista Frank Darabont, una delle serie più fortunate di tutta la storia della TV, “The Walking Dead”, stesso titolo e analoghi personaggi e situazioni del fumetto (analoghi ma non identici: questo è un ulteriore elemento di forza), serie ormai giunta alla quinta stagione e che sta ancora a gonfie vele bordeggiando nel mare magnum di una fiction televisiva dalle proposte sempre più sofisticate e coinvolgenti… un vero e proprio cinema espanso. A questo punto lo zombie è diventato parte integrante dell’immaginario collettivo: si tengono corsi di “camminata zombie” o di “trucco putrefatto”;  si realizzano versioni filmiche sexy, queer o scatologiche zombie come “Big Tits Zombie” (“Big Tits Dragon: Hot Spring Zombie Vs. Stripper 5”) di Takao Nakano del 2010 o “Gay of the Dead” (noto anche come “L.A. Zombie”) di Bruce LaBruce sempre del 2010 o “Zombie Ass: Toilet of the Dead” di Noboru Iguchi del 2011; vengono prodotti film zombie in Cina, in Giappone, in Turchia e perfino in Pakistan (“Zibahkhana: Hell’s Ground” di Omar Khan, 2007); la letteratura, da sempre restia a concedere troppo spazio ai cadaveri ambulanti, mai come in questi anni si riempie di romanzi (gran parte dei quali di scarsa o scarsissima qualità) ambientati durante una qualche apocalisse zombi: ricorderemo fra i tanti (e tutti uguali) solo i cicli di Max Brooks con il suo “Manuale per sopravvivere agli zombi”, “War World Z”, ecc., di David Wellington con “Monster Nation” e seguiti, di Seth Grahame Smith con “Orgoglio, pregiudizio e zombie”, di Manel Loureiro con “Apocalisse Z” e seguiti; tutti o quasi hanno avuto o stanno avendo la loro brava trasposizione cinematografica.

si realizzano versioni filmiche sexy, queer o scatologiche zombie come “Big Tits Zombie” (“Big Tits Dragon: Hot Spring Zombie Vs. Stripper 5”) di Takao Nakano del 2010 o “Gay of the Dead” (noto anche come “L.A. Zombie”) di Bruce LaBruce sempre del 2010 o “Zombie Ass: Toilet of the Dead” di Noboru Iguchi del 2011; vengono prodotti film zombie in Cina, in Giappone, in Turchia e perfino in Pakistan (“Zibahkhana: Hell’s Ground” di Omar Khan, 2007); la letteratura, da sempre restia a concedere troppo spazio ai cadaveri ambulanti, mai come in questi anni si riempie di romanzi (gran parte dei quali di scarsa o scarsissima qualità) ambientati durante una qualche apocalisse zombi: ricorderemo fra i tanti (e tutti uguali) solo i cicli di Max Brooks con il suo “Manuale per sopravvivere agli zombi”, “War World Z”, ecc., di David Wellington con “Monster Nation” e seguiti, di Seth Grahame Smith con “Orgoglio, pregiudizio e zombie”, di Manel Loureiro con “Apocalisse Z” e seguiti; tutti o quasi hanno avuto o stanno avendo la loro brava trasposizione cinematografica.

E proprio una di queste segna un ulteriore cambiamento, in peggio, del sottogenere: “World War Z” diretto nel 2013 da Marc Forster, decreta per la prima volta l’ingresso di uno zombie-movie nel novero dei blockbuster hollywoodiani. Protagonista (e produttore) divo, Brad Pitt; tematica buonista – civil servant intrepido salva la propria famiglia e tutto il mondo dall’epidemia – e politicamente corretta – funzionari governativi e perfino agenti della CIA e del Mossad sono tutti bravissime persone e mai grandissimi figli di puttana – volta all’inevitabile happy ending con moraletta conclusiva: agire con coraggio e aiutare il prossimo non mollando mai, così si vincono tutte le guerre, perfino quella contro gli zombie. Ormai, a parte certe scene ancora gore, siamo filosoficamente fuori dall’horror mentre il tradizionale radicalismo di Romero e compagni sprofonda in una weltanschauung tristemente reazionaria: se “Twilight” e analoghi cicli popolari hanno segnato contemporaneamente il trionfo mediatico e la morte concettuale del vampiro, si tenderebbe a pensare che anche la colonizzazione zombica dell’immaginario ci stia conducendo a grandi passi all’estinzione o all’addomesticamento definitivo del morto vivente DOC.

E proprio una di queste segna un ulteriore cambiamento, in peggio, del sottogenere: “World War Z” diretto nel 2013 da Marc Forster, decreta per la prima volta l’ingresso di uno zombie-movie nel novero dei blockbuster hollywoodiani. Protagonista (e produttore) divo, Brad Pitt; tematica buonista – civil servant intrepido salva la propria famiglia e tutto il mondo dall’epidemia – e politicamente corretta – funzionari governativi e perfino agenti della CIA e del Mossad sono tutti bravissime persone e mai grandissimi figli di puttana – volta all’inevitabile happy ending con moraletta conclusiva: agire con coraggio e aiutare il prossimo non mollando mai, così si vincono tutte le guerre, perfino quella contro gli zombie. Ormai, a parte certe scene ancora gore, siamo filosoficamente fuori dall’horror mentre il tradizionale radicalismo di Romero e compagni sprofonda in una weltanschauung tristemente reazionaria: se “Twilight” e analoghi cicli popolari hanno segnato contemporaneamente il trionfo mediatico e la morte concettuale del vampiro, si tenderebbe a pensare che anche la colonizzazione zombica dell’immaginario ci stia conducendo a grandi passi all’estinzione o all’addomesticamento definitivo del morto vivente DOC.

Walter Catalano

Articolo tratto dalla “Guida al cinema horror” di Walter Catalano, Roberto Chivini, Gian Filippo Pizzo e Michele Tetro, Edizioni Odoya