Negli anni Settanta il cambiamento del cinema orrorifico che porterà al “new horror” si manifesta – oltre che nel taglio complessivo – anche con il mutare dei caratteri particolari delle figure tradizionali del genere, a partire proprio da quella che ne è forse la più emblematica, il vampiro. Si dà inizio a una trasformazione che sarà più evidente in tempi più recenti, con una evoluzione – o involuzione, per molti – che vedrà il vampiro non agire più solo la notte, non riposare nella sua bara, non aver paura della luce del giorno, non temere i simboli religiosi, insomma essere spogliato di tutte le superstizioni che lo accompagnavano. Solo il più conosciuto e più importante degli esponenti del popolo della notte, il Conte Dracula, sembra immune da questo cambiamento, almeno sotto l’aspetto esteriore, ma di lui non parliamo (come non parliamo di commedie e teen movies), invece ci dedichiamo agli innumerevoli suoi colleghi.

Negli anni Settanta il cambiamento del cinema orrorifico che porterà al “new horror” si manifesta – oltre che nel taglio complessivo – anche con il mutare dei caratteri particolari delle figure tradizionali del genere, a partire proprio da quella che ne è forse la più emblematica, il vampiro. Si dà inizio a una trasformazione che sarà più evidente in tempi più recenti, con una evoluzione – o involuzione, per molti – che vedrà il vampiro non agire più solo la notte, non riposare nella sua bara, non aver paura della luce del giorno, non temere i simboli religiosi, insomma essere spogliato di tutte le superstizioni che lo accompagnavano. Solo il più conosciuto e più importante degli esponenti del popolo della notte, il Conte Dracula, sembra immune da questo cambiamento, almeno sotto l’aspetto esteriore, ma di lui non parliamo (come non parliamo di commedie e teen movies), invece ci dedichiamo agli innumerevoli suoi colleghi.

Mentre in un film come “La regina dei vampiri” di Robert Young, produzione Hammer del 1971, che se da un lato inizia a presentare qualche novità nella gestione del tema vampiresco dall’altro conserva le caratteristiche essenziali dei succhiasangue, una prima importante modifica si ha con “Capitan Kronos: Cacciatore di vampiri” del 1974, unica regia cinematografia accreditata a Brian Clemens. Misconosciuta e tarda produzione ancora Hammer, mediocre storia di un biondo ed eroico giovane armato di spada che viaggia in compagnia di un gobbo esperto di arti magiche e si troverà ad affrontare le morti misteriose di alcune fanciulle in uno sperduto villaggio, presenta un vampiro (sulla cui identità c’è la sorpresa finale) che non succhia il sangue ma la linfa vitale, agisce di giorno, e viene sconfitto semplicemente con un duello all’arma bianca.

Mentre in un film come “La regina dei vampiri” di Robert Young, produzione Hammer del 1971, che se da un lato inizia a presentare qualche novità nella gestione del tema vampiresco dall’altro conserva le caratteristiche essenziali dei succhiasangue, una prima importante modifica si ha con “Capitan Kronos: Cacciatore di vampiri” del 1974, unica regia cinematografia accreditata a Brian Clemens. Misconosciuta e tarda produzione ancora Hammer, mediocre storia di un biondo ed eroico giovane armato di spada che viaggia in compagnia di un gobbo esperto di arti magiche e si troverà ad affrontare le morti misteriose di alcune fanciulle in uno sperduto villaggio, presenta un vampiro (sulla cui identità c’è la sorpresa finale) che non succhia il sangue ma la linfa vitale, agisce di giorno, e viene sconfitto semplicemente con un duello all’arma bianca.

A un livello molto più alto “Wampyr” di George Romero, del 1978, che lo stesso regista ha definito il suo film più riuscito e quello cui è più affezionato, arrivato in Italia in una versione rimaneggiata e rimontata da Dario Argento che lo ha quasi rovinato (l’unica cosa accettabile è la sostituzione della colonna sonora con quella dei Goblin) ma per fortuna ora disponibile nella primitiva versione con il titolo originale “Martin”. Film dal basso budget che ha permesso a Romero la più grande libertà, lento ma non noioso, tratta il vampirismo come una malattia ed esalta l’aspetto esistenziale del protagonista: il Martin del titolo è un giovane disadattato, che narcotizza le sue vittime con iniezioni sedative e ne succhia il sangue dopo averne inciso i polsi con una lametta. C’è la provincia americana, ci sono i trascorsi del protagonista visualizzati con flashback in bianco e nero, c’è una vena erotica insolita in Romero, non mancano seppur limitati gli zampilli di sangue, c’è un finale a sorpresa: una pellicola introspettiva e intelligente.

A un livello molto più alto “Wampyr” di George Romero, del 1978, che lo stesso regista ha definito il suo film più riuscito e quello cui è più affezionato, arrivato in Italia in una versione rimaneggiata e rimontata da Dario Argento che lo ha quasi rovinato (l’unica cosa accettabile è la sostituzione della colonna sonora con quella dei Goblin) ma per fortuna ora disponibile nella primitiva versione con il titolo originale “Martin”. Film dal basso budget che ha permesso a Romero la più grande libertà, lento ma non noioso, tratta il vampirismo come una malattia ed esalta l’aspetto esistenziale del protagonista: il Martin del titolo è un giovane disadattato, che narcotizza le sue vittime con iniezioni sedative e ne succhia il sangue dopo averne inciso i polsi con una lametta. C’è la provincia americana, ci sono i trascorsi del protagonista visualizzati con flashback in bianco e nero, c’è una vena erotica insolita in Romero, non mancano seppur limitati gli zampilli di sangue, c’è un finale a sorpresa: una pellicola introspettiva e intelligente.

Con “Le notti di Salem” di Tobe Hooper del 1979, in realtà una versione ridotta per il cinema di uno sceneggiato TV tratto dall’omonimo secondo romanzo (1975) di Stephen King, torna il vampiro più tradizionale, perché il romanzo è un chiaro omaggio al Dracula di Stoker (uno dei personaggi si chiama Stracker), che immagina l’arrivo di un immortale in una cittadina del Maine invece che a Londra (ma non manca la variazione sul tema: il vampiro morderà un uomo in pieno giorno). Infatti il vampiro Barlow ha le fattezze del “Nosferatu” del film di Murnau del 1922 ed è quasi identico al contemporaneo remake di quest’ultimo di Herzog. Un po’ piatto e scontato, privo di mordente e di ritmo sebbene non manchino le scene fulminanti, come in tanti altri film tratti da King non ne recepisce l’osservazione della società americana del Mid-West, limitandosi a considerare l’aspetto epidermico della trama e risultando quindi un’opera assolutamente media. C’è anche un seguito, anche questo non memorabile: “I vampiri di Salem’s Lot”, diretto da Larry Cohen nel 1987 (a proposito: Salem non è la città del Massachusetts ma diminutivo dell’immaginaria Jerusalem).

Con “Le notti di Salem” di Tobe Hooper del 1979, in realtà una versione ridotta per il cinema di uno sceneggiato TV tratto dall’omonimo secondo romanzo (1975) di Stephen King, torna il vampiro più tradizionale, perché il romanzo è un chiaro omaggio al Dracula di Stoker (uno dei personaggi si chiama Stracker), che immagina l’arrivo di un immortale in una cittadina del Maine invece che a Londra (ma non manca la variazione sul tema: il vampiro morderà un uomo in pieno giorno). Infatti il vampiro Barlow ha le fattezze del “Nosferatu” del film di Murnau del 1922 ed è quasi identico al contemporaneo remake di quest’ultimo di Herzog. Un po’ piatto e scontato, privo di mordente e di ritmo sebbene non manchino le scene fulminanti, come in tanti altri film tratti da King non ne recepisce l’osservazione della società americana del Mid-West, limitandosi a considerare l’aspetto epidermico della trama e risultando quindi un’opera assolutamente media. C’è anche un seguito, anche questo non memorabile: “I vampiri di Salem’s Lot”, diretto da Larry Cohen nel 1987 (a proposito: Salem non è la città del Massachusetts ma diminutivo dell’immaginaria Jerusalem).

Del 1979 è anche “Sete di sangue” di Rod Hardy (da non confondere con un successivo e inguardabile film del 2004 diretto da Shaun Paul Piccinino che ha lo stesso titolo italiano), interessante e anomalo, che supplisce a una sceneggiatura traballante esaltando il lato onirico e angosciante di una vicenda che vede una setta segreta di autoproclamatisi bevitori di sangue rapire una presunta discendente della famigerata Contessa Bathory per costringerla a unirsi a loro.

Del 1979 è anche “Sete di sangue” di Rod Hardy (da non confondere con un successivo e inguardabile film del 2004 diretto da Shaun Paul Piccinino che ha lo stesso titolo italiano), interessante e anomalo, che supplisce a una sceneggiatura traballante esaltando il lato onirico e angosciante di una vicenda che vede una setta segreta di autoproclamatisi bevitori di sangue rapire una presunta discendente della famigerata Contessa Bathory per costringerla a unirsi a loro.

Negli anni Ottanta tralasciamo la commedia horror “Il club dei mostri” di Roy Ward Baker (1981), film a episodi di cui solo il secondo riguarda un vampiro, e anche il televisivo “Indagine oltre il buio” (John Llewellyn Moxey, 1982) per arrivare al notissimo “Miriam si sveglia a mezzanotte” (una volta tanto un titolo italiano indovinato, al posto dell’anonimo “The Hunger”, “l’affamato”) del 1983, che segna l’esordio nella regia cinematografica di Tony Scott, il quale vi trasfonde tutta l’esperienza di pubblicitario curando in modo particolare la fotografia, il montaggio e le musiche.  Qui abbiamo una vampira (Catherine Deneuve, algida ed elegante) che ogni due o tre secoli è costretta a cambiare compagno perché questi, per ragioni sconosciute, deperiscono e rimangono in una sorta di stato catatonico (molto bella la scena in cui David Bowie invecchia a vista d’occhio) ma soprattutto abbiamo il fatto che la vampira si innamori questa volta di una donna (la sensuale Susan Sarandon) e durante l’amplesso la morda, facendola diventare come lei. Chiaro riferimento alla prima vampira letteraria, la Carmilla di Sheridan Le Fanu (1872), la cui tendenza saffica era stata già mostrata in film quali “Il sangue e la rosa” (Roger Vadim, 1960) e nella trilogia hammeriana di Karnstein (“Vampiri amanti”, “Mircalla, l’amante immortale” e “Le figlie di Dracula”, 1970-71) con il suo seguito apocrifo, erotico e surreale, “Un caldo corpo di femmina” di Jesus Franco (1973, dove la protagonista diventa Irina von Karlstein), ma qui riproposta con toni più accesi. Tratto dal romanzo omonimo di Whitley Strieber è un film dall’atmosfera barocca e patinata molto coinvolgente, anche se nella seconda parte più stemperata, in cui i vampiri non hanno nessuno dei tratti che li caratterizzavano nel passato ma diventano emblemi della solitudine umana.

Qui abbiamo una vampira (Catherine Deneuve, algida ed elegante) che ogni due o tre secoli è costretta a cambiare compagno perché questi, per ragioni sconosciute, deperiscono e rimangono in una sorta di stato catatonico (molto bella la scena in cui David Bowie invecchia a vista d’occhio) ma soprattutto abbiamo il fatto che la vampira si innamori questa volta di una donna (la sensuale Susan Sarandon) e durante l’amplesso la morda, facendola diventare come lei. Chiaro riferimento alla prima vampira letteraria, la Carmilla di Sheridan Le Fanu (1872), la cui tendenza saffica era stata già mostrata in film quali “Il sangue e la rosa” (Roger Vadim, 1960) e nella trilogia hammeriana di Karnstein (“Vampiri amanti”, “Mircalla, l’amante immortale” e “Le figlie di Dracula”, 1970-71) con il suo seguito apocrifo, erotico e surreale, “Un caldo corpo di femmina” di Jesus Franco (1973, dove la protagonista diventa Irina von Karlstein), ma qui riproposta con toni più accesi. Tratto dal romanzo omonimo di Whitley Strieber è un film dall’atmosfera barocca e patinata molto coinvolgente, anche se nella seconda parte più stemperata, in cui i vampiri non hanno nessuno dei tratti che li caratterizzavano nel passato ma diventano emblemi della solitudine umana.

“Il buio si avvicina” (1987), opera prima di Kathryn Bigelow, è stupefacente anche perché dotato di un happy end inconsueto ma che non nuoce alla drammaticità della situazione. Proprio questo film dà il via decisivo alla contaminazione tra western e horror, che viene subito riproposto nel misconosciuto, ma non per questo minore “Tramonto” (1990, di Antony Hickox), storia di una sperduta cittadina desertica dal nome di Sundown, dove una folta comunità vampirica cerca di sfuggire al disagio tradizionale cibandosi di sangue sintetico, ma dovrà scontrarsi con la fazione nostalgica al suo interno con tanto di sparatoria finale nel più puro stile dei film di cowboy. Aiutato da un cast di serie B assolutamente irresistibile (con David Carradine nel ruolo del Dracula progressista e Bruce Campbell in quello di un pronipote di Van Helsing), il film di Hickox avrebbe meritato maggior fortuna e senz’altro merita una riscoperta.

“Il buio si avvicina” (1987), opera prima di Kathryn Bigelow, è stupefacente anche perché dotato di un happy end inconsueto ma che non nuoce alla drammaticità della situazione. Proprio questo film dà il via decisivo alla contaminazione tra western e horror, che viene subito riproposto nel misconosciuto, ma non per questo minore “Tramonto” (1990, di Antony Hickox), storia di una sperduta cittadina desertica dal nome di Sundown, dove una folta comunità vampirica cerca di sfuggire al disagio tradizionale cibandosi di sangue sintetico, ma dovrà scontrarsi con la fazione nostalgica al suo interno con tanto di sparatoria finale nel più puro stile dei film di cowboy. Aiutato da un cast di serie B assolutamente irresistibile (con David Carradine nel ruolo del Dracula progressista e Bruce Campbell in quello di un pronipote di Van Helsing), il film di Hickox avrebbe meritato maggior fortuna e senz’altro merita una riscoperta.

Più prolifici sono gli anni Novanta, che si aprono con una sceneggiatura di Stephen King affidata alla direzione del fidato Mick Garris, “I sonnambuli” (1992), che ha un chiaro intento provocatorio sia nella scrittura, con il rapporto incestuoso tra madre e figlio vampiri, sia nella regia, con scene piuttosto disgustose oltre che raccapriccianti. I due sonnambuli sono in realtà gli ultimi esponenti di un’antichissima razza che è una sorta di incrocio tra vampiri e berserker: si nutrono della linfa vitale umana, posso trasformarsi in animali rettiloidi e l’unica cosa che temono è il graffio dei gatti, loro acerrimi nemici (che infine l’avranno vinta).

Più prolifici sono gli anni Novanta, che si aprono con una sceneggiatura di Stephen King affidata alla direzione del fidato Mick Garris, “I sonnambuli” (1992), che ha un chiaro intento provocatorio sia nella scrittura, con il rapporto incestuoso tra madre e figlio vampiri, sia nella regia, con scene piuttosto disgustose oltre che raccapriccianti. I due sonnambuli sono in realtà gli ultimi esponenti di un’antichissima razza che è una sorta di incrocio tra vampiri e berserker: si nutrono della linfa vitale umana, posso trasformarsi in animali rettiloidi e l’unica cosa che temono è il graffio dei gatti, loro acerrimi nemici (che infine l’avranno vinta).

Nel 1993 abbiamo l’ottimo esordio di Guillermo del Toro con “Cronos”, da lui scritto e diretto, una favola gotica sospesa tra orrore a tinte forti e fantasy come sarà caratteristica di questo regista anche in opere successive. Qui per la verità il vampiro ha tutti i tratti consueti, ma la novità è data dal fatto che il protagonista diventa vampiro per essere stato punto da un ragno o scarabeo meccanico (al cui interno, si scoprirà dopo, c’è un insetto che produce un liquido particolare) costruito da un alchimista nel Cinquecento, che alla fine sarà distrutto ma che nel frattempo causa morti e terrore. Oltre alla trama, comunque interessante e ben articolata, la bellezza dell’ambientazione in una città messicana e in un negozio d’antiquariato dà un tocco veramente originale, e la bravura del regista nel dipanare la vicenda con un susseguirsi di scene molto fluido e dal taglio quasi surreale ne fanno una pellicola apprezzabile.

Nel 1993 abbiamo l’ottimo esordio di Guillermo del Toro con “Cronos”, da lui scritto e diretto, una favola gotica sospesa tra orrore a tinte forti e fantasy come sarà caratteristica di questo regista anche in opere successive. Qui per la verità il vampiro ha tutti i tratti consueti, ma la novità è data dal fatto che il protagonista diventa vampiro per essere stato punto da un ragno o scarabeo meccanico (al cui interno, si scoprirà dopo, c’è un insetto che produce un liquido particolare) costruito da un alchimista nel Cinquecento, che alla fine sarà distrutto ma che nel frattempo causa morti e terrore. Oltre alla trama, comunque interessante e ben articolata, la bellezza dell’ambientazione in una città messicana e in un negozio d’antiquariato dà un tocco veramente originale, e la bravura del regista nel dipanare la vicenda con un susseguirsi di scene molto fluido e dal taglio quasi surreale ne fanno una pellicola apprezzabile.

Ancora più interessante l’epocale “Intervista col vampiro” di Neil Jordan (1994), tratto dall’omonimo best seller del 1976 di Anne Rice (autrice della sceneggiatura) che diede il via a una lunga serie di romanzi di successo, tra i quali solo “La regina dei dannati” del 1988 ha raggiunto il cinema con l’omonimo film di Michael Rymer del 2002, non certo memorabile. “Intervista col vampiro” è un film estremamente barocco, molto patinato, che si avvale di un cast rinomato (Pitt, Banderas, Slater), di ottimi costumi e scenografia (di Dante Ferretti), di una buona colonna sonora ma soprattutto di una regia che con una struttura a incastro cattura gli spettatori e li coinvolge nel dramma dei protagonisti: sessualmente ambigui, angosciati dalla loro diversità, sconvolti dal rimanere sempre uguali in un mondo che cambia, non privi di sentimenti. Resta impressa soprattutto la figura di Claudia (Kirsten Dunst, allora dodicenne), vampirizzata da Lestat (un convincente Tom Cruise) nella preadolescenza e costretta quindi a un’esistenza priva di sesso, e perciò sua nemica che tenta inutilmente di distruggerlo.

Ancora più interessante l’epocale “Intervista col vampiro” di Neil Jordan (1994), tratto dall’omonimo best seller del 1976 di Anne Rice (autrice della sceneggiatura) che diede il via a una lunga serie di romanzi di successo, tra i quali solo “La regina dei dannati” del 1988 ha raggiunto il cinema con l’omonimo film di Michael Rymer del 2002, non certo memorabile. “Intervista col vampiro” è un film estremamente barocco, molto patinato, che si avvale di un cast rinomato (Pitt, Banderas, Slater), di ottimi costumi e scenografia (di Dante Ferretti), di una buona colonna sonora ma soprattutto di una regia che con una struttura a incastro cattura gli spettatori e li coinvolge nel dramma dei protagonisti: sessualmente ambigui, angosciati dalla loro diversità, sconvolti dal rimanere sempre uguali in un mondo che cambia, non privi di sentimenti. Resta impressa soprattutto la figura di Claudia (Kirsten Dunst, allora dodicenne), vampirizzata da Lestat (un convincente Tom Cruise) nella preadolescenza e costretta quindi a un’esistenza priva di sesso, e perciò sua nemica che tenta inutilmente di distruggerlo.

In “The Addiction” di Abel Ferrara (1995) la figura del vampiro è vista come drogato, come vittima ma anche carnefice, in un lento, intenso bianco e nero che si affida alla apparentemente fragile figura di Lili Taylor per gettare lo spettatore in un vortice di coinvolgimento che ha per teatro il sottomondo nuovayorchese dove si muove anche un angosciante Christopher Walken. Troppo filosofico e troppo estraniante secondo alcuni critici, come è tipico della filmografia di Ferrara, con l’equiparazione tra vampirismo e tossicodipendenza mostra il male insito nella natura umana (significativi in tal senso gli inserti di documentari storici su guerre e distruzioni) e il nichilismo sempre più presente nella società contemporanea, ma dal quale è comunque possibile redimersi, come farà la protagonista in punto di morte.

In “The Addiction” di Abel Ferrara (1995) la figura del vampiro è vista come drogato, come vittima ma anche carnefice, in un lento, intenso bianco e nero che si affida alla apparentemente fragile figura di Lili Taylor per gettare lo spettatore in un vortice di coinvolgimento che ha per teatro il sottomondo nuovayorchese dove si muove anche un angosciante Christopher Walken. Troppo filosofico e troppo estraniante secondo alcuni critici, come è tipico della filmografia di Ferrara, con l’equiparazione tra vampirismo e tossicodipendenza mostra il male insito nella natura umana (significativi in tal senso gli inserti di documentari storici su guerre e distruzioni) e il nichilismo sempre più presente nella società contemporanea, ma dal quale è comunque possibile redimersi, come farà la protagonista in punto di morte.

L’anno successivo c’è il grande successo di “Dal tramonto all’alba” e la commistione di generi inaugurata da “Il buio si avvicina” raggiunge il suo apice. Grazie all’apporto citazionista dell’italo americano Quentin Tarantino, autore del soggetto e interprete (oltre che co-produttore), e al virtuosismo stile cartone animato del messicano Robert Rodriguez, regista e co-produttore, la storia dei fratelli rapinatori Gecko e del loro arrivo al Titty Twister, equivoco locale subito dopo il confine tra Texas e Messico, in realtà covo di una masnada di vampiri affamati, origina un film – che ha generato due modesti seguiti nel 1999 e nel 2000, “Dal tramonto all’alba 2 – Texas, sangue e denaro” di Scott Spiegel e “Dal tramonto all’alba 3 – La figlia del boia” di P. J. Pesce – che per quanto discontinuo e troppo brusco nel passaggio dalla parte realistica a quella soprannaturale, è una pietra miliare del genere.

L’anno successivo c’è il grande successo di “Dal tramonto all’alba” e la commistione di generi inaugurata da “Il buio si avvicina” raggiunge il suo apice. Grazie all’apporto citazionista dell’italo americano Quentin Tarantino, autore del soggetto e interprete (oltre che co-produttore), e al virtuosismo stile cartone animato del messicano Robert Rodriguez, regista e co-produttore, la storia dei fratelli rapinatori Gecko e del loro arrivo al Titty Twister, equivoco locale subito dopo il confine tra Texas e Messico, in realtà covo di una masnada di vampiri affamati, origina un film – che ha generato due modesti seguiti nel 1999 e nel 2000, “Dal tramonto all’alba 2 – Texas, sangue e denaro” di Scott Spiegel e “Dal tramonto all’alba 3 – La figlia del boia” di P. J. Pesce – che per quanto discontinuo e troppo brusco nel passaggio dalla parte realistica a quella soprannaturale, è una pietra miliare del genere.

Il contemporaneo “Brivido di sangue”, produzione inglese per la regia di Po-Chih Leong, distribuito nelle sale italiane solo nel 2004, è una raffinata storia d’amore sull’orlo del fantastico, ma crudamente reale, su di un uomo (Jude Law, ottimamente compenetrato nella parte) che per una qualche strana malattia è costretto a bere il sangue delle sue partner e a ucciderle, finché non trova la donna per amore della quale è disposto a morire. Ancora una volta siamo lontani dalla efferatezza del comportamento tradizionale dei vampiri e dagli effettacci sanguinari, in favore di un accostamento psicologico al tema, che riguarda soprattutto la solitudine interiore del protagonista, la cui vicenda è perfettamente calibrata in un crescendo di ambiguità e ansia.

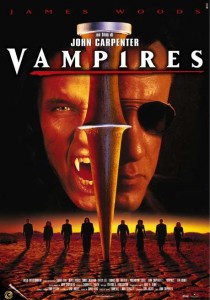

Il millennio si chiude con i “Vampires” di John Carpenter (1998), altro tassello del suo particolare cinema “dell’assedio” che tanto deve ai western classici di John Ford e Howard Hawks, ma anche una visione orrorifica di un tema altrettanto classico, quello degli “on the road movies”, i film in cui una componente essenziale è il viaggio. Qui i vampiri sono spogliati di tanti orpelli tradizionali, ma ne mantengono solo due caratteristiche: temono la luce del sole e possono essere uccisi dall’usuale paletto infilzato nel cuore; il tutto serve a esaltare con ritmo scatenato e azioni frenetiche la pessimistica visione del mondo di Carpenter, che vede nella vita solo una lotta tra Bene e Male assolutamente laica, senza possibilità di redenzione o di cambiamento. La trama non è importante: basta accennare che si tratta di una caccia ai vampiri da parte di bounty killer inviati dal Vaticano, caccia che si complica con l’incontro con Valek, capo dei succhiasangue particolarmente potente e scaltro che darà filo da torcere e dispiaceri all’eroe Jack Crow. Un film duro, scarno, arricchito da alcune scene paurose particolarmente riuscite, non il migliore del regista ma comunque molto buono, purtroppo seguito da due altri capitoli nettamente inferiori: “Il cacciatore delle tenebre” di Tommy Lee Wallace (2002) e “Vampires 3” di Marty Weiss (2005).

Il millennio si chiude con i “Vampires” di John Carpenter (1998), altro tassello del suo particolare cinema “dell’assedio” che tanto deve ai western classici di John Ford e Howard Hawks, ma anche una visione orrorifica di un tema altrettanto classico, quello degli “on the road movies”, i film in cui una componente essenziale è il viaggio. Qui i vampiri sono spogliati di tanti orpelli tradizionali, ma ne mantengono solo due caratteristiche: temono la luce del sole e possono essere uccisi dall’usuale paletto infilzato nel cuore; il tutto serve a esaltare con ritmo scatenato e azioni frenetiche la pessimistica visione del mondo di Carpenter, che vede nella vita solo una lotta tra Bene e Male assolutamente laica, senza possibilità di redenzione o di cambiamento. La trama non è importante: basta accennare che si tratta di una caccia ai vampiri da parte di bounty killer inviati dal Vaticano, caccia che si complica con l’incontro con Valek, capo dei succhiasangue particolarmente potente e scaltro che darà filo da torcere e dispiaceri all’eroe Jack Crow. Un film duro, scarno, arricchito da alcune scene paurose particolarmente riuscite, non il migliore del regista ma comunque molto buono, purtroppo seguito da due altri capitoli nettamente inferiori: “Il cacciatore delle tenebre” di Tommy Lee Wallace (2002) e “Vampires 3” di Marty Weiss (2005).

Subito da segnalare nel nuovo millennio il curioso ma intrigante “L’ombra del vampiro” di E. Elias Merhige, ambientato sul set del “Nosferatu” di Murnau (1922) e che ne racconta un dietro le quinte: all’epoca del celebre film espressionista si diffuse una leggenda metropolitana che immaginava che il Conte Orlok fosse interpretato da un vampiro vero, e ciò a causa del fatto che l’attore (realmente esistito) si chiamava Max Schreck, che in tedesco suona come “massimo terrore”. Prendendo per buona questa ipotesi il regista, aiutato anche da un’ottima scenografia che ripresenta le atmosfere dell’epoca, e da una convincente recitazione da parte di Willem Dafoe e soprattutto di John Malkovich, confeziona un’opera che sotto l’aspetto esteriore di un horror sfumato è una riflessione sul Bene e sul Male. Incidentalmente, un vampiro di nome Nosferatu era già comparso nell’italico “Nosferatu a Venezia” (Augusto Caminito, 1988) che avrebbe dovuto essere un seguito del film di Herzog ma in realtà se ne distacca ampiamente, risultando una pellicola vecchio stile senza particolare interesse.

Subito da segnalare nel nuovo millennio il curioso ma intrigante “L’ombra del vampiro” di E. Elias Merhige, ambientato sul set del “Nosferatu” di Murnau (1922) e che ne racconta un dietro le quinte: all’epoca del celebre film espressionista si diffuse una leggenda metropolitana che immaginava che il Conte Orlok fosse interpretato da un vampiro vero, e ciò a causa del fatto che l’attore (realmente esistito) si chiamava Max Schreck, che in tedesco suona come “massimo terrore”. Prendendo per buona questa ipotesi il regista, aiutato anche da un’ottima scenografia che ripresenta le atmosfere dell’epoca, e da una convincente recitazione da parte di Willem Dafoe e soprattutto di John Malkovich, confeziona un’opera che sotto l’aspetto esteriore di un horror sfumato è una riflessione sul Bene e sul Male. Incidentalmente, un vampiro di nome Nosferatu era già comparso nell’italico “Nosferatu a Venezia” (Augusto Caminito, 1988) che avrebbe dovuto essere un seguito del film di Herzog ma in realtà se ne distacca ampiamente, risultando una pellicola vecchio stile senza particolare interesse.

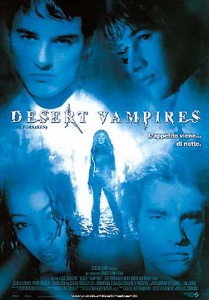

L’anno seguente, 2001, con “Desert Vampires” di J. S. Cardone abbiamo una riproposta dei “vampires on the road” che sin dal titolo richiama il succitato film di Carpenter ma risulta medio, senza infamie e senza lode. Peggiore invece il più fantascientifico (l’idea è la stessa di “Alien Nation” del 1988, con la sostituzione dei vampiri agli alieni) “La stirpe” di Michael Oblowitz, nonostante l’idea di considerare i succhiasangue una razza parallela a quella umana e con pari dignità.

L’anno seguente, 2001, con “Desert Vampires” di J. S. Cardone abbiamo una riproposta dei “vampires on the road” che sin dal titolo richiama il succitato film di Carpenter ma risulta medio, senza infamie e senza lode. Peggiore invece il più fantascientifico (l’idea è la stessa di “Alien Nation” del 1988, con la sostituzione dei vampiri agli alieni) “La stirpe” di Michael Oblowitz, nonostante l’idea di considerare i succhiasangue una razza parallela a quella umana e con pari dignità.

Arriviamo poi all’indipendente low budget di produzione statunitense “Immortal Ecstasy” di Desi Scarpone (2004), dove troviamo un’altra trasformazione della figura (questa volta i vampiri sono anche antropofagi) ma che comunque resta in secondo piano perché l’intento della pellicola è quello di mostrare il degrado sociale delle periferia americana, dove i protagonisti sono vittime di razzismo e pregiudizi e ricorrono alla violenza per difendersi da un sistema sbagliato.

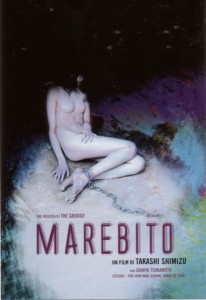

Dal Giappone nello stesso anno arriva “Marebito”, realizzato da Takashi Shimizu nel brevissimo intervallo di otto giorni tra “Ju-on: Rancore” e poco prima di iniziare quella del suo remake americano, “The Grudge”, conferma dell’inventiva di questo regista nipponico e tipico esempio di J-horror (anche se non eccezionale). Dopo un inizio che assomiglia a “L’occhio che uccide” di Michael Powell (1960), con un reporter che trova nella metropolitana una ragazza nuda e la conduce a casa sua, per scoprire poco dopo che si tratta di una vampira che non può fare a meno del sangue umano, il film vira sul macabro focalizzandosi sulla figura del protagonista, che ossessionato dalla ragazza comincerà a uccidere per procurarle il sangue e finirà con l’impazzire. “Perfect Creature” del 2006, di Glenn Standring, recupera in meglio l’idea di base del citato “La stirpe” presentandoci una progenie di vampiri (diventata tale a causa di un virus trecento anni prima) che tra di loro si chiamano Fratelli e convivono pacificamente con gli uomini, aiutandoli grazie alle superiori conoscenze e alle particolarità fisiche e accettando in cambio spontanee donazioni di sangue. Tutto questo finché un Fratello non comincia a considerare gli uomini come prede, e allora il discorso cambia, il film diventa più movimentato e drammatico, mantenendo comunque un’atmosfera che richiama “Intervista col vampiro” per la sua eleganza e complessità, grazie anche all’ambientazione in un’immaginaria Nuova Zelandia che è un ibrido tra l’epoca Vittoriana e quella attuale.

Dal Giappone nello stesso anno arriva “Marebito”, realizzato da Takashi Shimizu nel brevissimo intervallo di otto giorni tra “Ju-on: Rancore” e poco prima di iniziare quella del suo remake americano, “The Grudge”, conferma dell’inventiva di questo regista nipponico e tipico esempio di J-horror (anche se non eccezionale). Dopo un inizio che assomiglia a “L’occhio che uccide” di Michael Powell (1960), con un reporter che trova nella metropolitana una ragazza nuda e la conduce a casa sua, per scoprire poco dopo che si tratta di una vampira che non può fare a meno del sangue umano, il film vira sul macabro focalizzandosi sulla figura del protagonista, che ossessionato dalla ragazza comincerà a uccidere per procurarle il sangue e finirà con l’impazzire. “Perfect Creature” del 2006, di Glenn Standring, recupera in meglio l’idea di base del citato “La stirpe” presentandoci una progenie di vampiri (diventata tale a causa di un virus trecento anni prima) che tra di loro si chiamano Fratelli e convivono pacificamente con gli uomini, aiutandoli grazie alle superiori conoscenze e alle particolarità fisiche e accettando in cambio spontanee donazioni di sangue. Tutto questo finché un Fratello non comincia a considerare gli uomini come prede, e allora il discorso cambia, il film diventa più movimentato e drammatico, mantenendo comunque un’atmosfera che richiama “Intervista col vampiro” per la sua eleganza e complessità, grazie anche all’ambientazione in un’immaginaria Nuova Zelandia che è un ibrido tra l’epoca Vittoriana e quella attuale.

Niente di speciale “La setta delle tenebre” di Sebastian Gutierrez (2007), dall’impianto più da episodio televisivo che cinematografico, dove una giornalista troppo curiosa in una Los Angeles che ricorda quella di “Blade Runner” (anche per la vicenda del tipo detective story con ricerche e inseguimenti) viene vampirizzata e si ritrova costretta a seguire il suo nuovo stato nonostante la bontà del carattere; sempre affascinante comunque la protagonista Lucy Liu.

Niente di speciale “La setta delle tenebre” di Sebastian Gutierrez (2007), dall’impianto più da episodio televisivo che cinematografico, dove una giornalista troppo curiosa in una Los Angeles che ricorda quella di “Blade Runner” (anche per la vicenda del tipo detective story con ricerche e inseguimenti) viene vampirizzata e si ritrova costretta a seguire il suo nuovo stato nonostante la bontà del carattere; sempre affascinante comunque la protagonista Lucy Liu.

Il 2008 è invece un anno abbastanza epocale per l’uscita di due pellicole che lasceranno il segno, “Twilight” – del quale però non ci occupiamo – e “Lasciami entrare”. Quest’ultimo, diretto da Tomas Alfredson su sceneggiatura di John Ajvide Lindqvist dal suo romanzo omonimo (2004), e che tutto sommato non merita la risonanza che ha avuto, colpisce essenzialmente perché la protagonista è una bambina, che si comporta come tale e che vive con naturalezza la sua natura, pur essendo consapevole della sua diversità. E altrettanto fa il suo amichetto, che la accetta così com’è e si darà da fare per proteggerla: il mondo degli adulti è tagliato fuori, resta confinato nelle sue abitudini e nei suoi pregiudizi. Da dire in ogni caso che il film è molto ben condotto, con ritmi e pause giuste, e che l’ambientazione nell’innevata Svezia dà un fascino particolare in più.

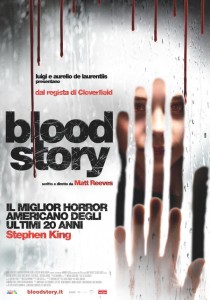

Attrattiva che non poteva piacere agli americani, che infatti ne hanno operato un rifacimento (“Blood story” di Matt Reeves, 2010) ambientandolo nel New Mexico in epoca reaganiana: una ricontestualizzazione che avvicina gli statunitensi alla storia, permette anche un maggiore approfondimento sociale con l’analisi comportamentale degli abitanti della provincia, e quindi il remake costituisce un’operazione riuscita… ma noi europei continuiamo a preferire l’originale.

Attrattiva che non poteva piacere agli americani, che infatti ne hanno operato un rifacimento (“Blood story” di Matt Reeves, 2010) ambientandolo nel New Mexico in epoca reaganiana: una ricontestualizzazione che avvicina gli statunitensi alla storia, permette anche un maggiore approfondimento sociale con l’analisi comportamentale degli abitanti della provincia, e quindi il remake costituisce un’operazione riuscita… ma noi europei continuiamo a preferire l’originale.

Un certo rilievo lo ha “The Moth Diaries” (2011), che pur deboluccio sul fronte dell’horror puro ha qualche interesse sul versante psicologico. Il film di Mary Harron, tratto dal romanzo di Rachel Klein “I diari della falena” (2002), è ambientato in un college femminile ed esplora il carattere delle ragazzine, tra amicizie, invidie, prime pulsioni sessuali e gelosie, ma con una aggiunta: quando il professore fa leggere alla alunne la Carmilla di Le Fanu, Rebecca si convince che Ernessa sia una vampira e Lucy la sua vittima… è solo una sua fantasia?

L’anno seguente è sotto l’egida di Seth Grahame-Smith, che sceneggia sia “La leggenda del cacciatore di vampiri” diretto da Timur Bekmambetov e tratto dal suo omonimo romanzo del 2010 che la commedia nera “Dark Shadows” di Tim Burton. Il primo è un film dal plot veramente curioso: il Cacciatore del titolo è nientedimeno che Abramo Lincoln, il Presidente che abolì la schiavitù, che sin dall’infanzia è stato nemico giurato delle creature della notte e che prosegue questa sua attività per tutta la vita. Non certo una pietra miliare, ma un film ben confezionato che si guarda con divertimento e di cui si apprezzano sia la ricostruzione storica (e il dividersi di Lincoln tra la sua caccia e il ruolo politico, che spesso coincidono perché si tratta di una lotta contro i cattivi) che le scene più d’azione.

L’anno seguente è sotto l’egida di Seth Grahame-Smith, che sceneggia sia “La leggenda del cacciatore di vampiri” diretto da Timur Bekmambetov e tratto dal suo omonimo romanzo del 2010 che la commedia nera “Dark Shadows” di Tim Burton. Il primo è un film dal plot veramente curioso: il Cacciatore del titolo è nientedimeno che Abramo Lincoln, il Presidente che abolì la schiavitù, che sin dall’infanzia è stato nemico giurato delle creature della notte e che prosegue questa sua attività per tutta la vita. Non certo una pietra miliare, ma un film ben confezionato che si guarda con divertimento e di cui si apprezzano sia la ricostruzione storica (e il dividersi di Lincoln tra la sua caccia e il ruolo politico, che spesso coincidono perché si tratta di una lotta contro i cattivi) che le scene più d’azione.

Il 2013 segna il ritorno di Neil Jordan alla tematica vampiresca, e se “Byzantium” non ha l’eleganza di “Intervista col vampiro” ne conserva però la drammaticità e la malinconia, la sua poetica crepuscolare e intimista, che grazie alla bellezza delle scene e alla fluidità della macchina da presa riesce a non far pesare una trama un po’ scontata e qualche lacuna di sceneggiatura. Il film racconta infatti di due donne che per sbarcare il lunario tengono un bordello, che sembrano sorelle ma in realtà sono madre e figlia che conservano il fisico giovanile perché sono vampire; quando la figlia decide di uscire allo scoperto perché innamorata, avrà contro gli altri appartenenti al popolo della notte, con conseguenze tragiche.

Stupendo “Solo gli amanti sopravvivono” di Jim Jarmush (2013), che ci regala altri due personaggi indimenticabili della sua filmografia: Adam e Eve, vampiri colti e raffinati, profondi conoscitori dello scibile, bellissimi e innamorati, che restano chiusi nel loro intimo perché gli esseri umani si vanno sempre più degradando e massificando: sono loro i veri zombi, incapaci di reggere all’urto della modernità e condizionati dallo strapotere del capitalismo e dal consumismo. I due sono vampiri atipici, si procurano il sangue necessario alla loro sopravvivenza al mercato nero, sangue pulito e controllato proveniente dai laboratori (non solo per motivi morali, ma anche perché quello delle persone può essere contaminato o infetto). Adam, musicista underground, tende alla depressione, avvilito da quanto succede all’esterno, mentre Eve è più reattiva, forse più cinica ed edonista, ma entrambi si trovano nei guai quando arriva la sorella di Eve, viziata e capricciosa (si comporta come un vampiro tradizionale, dissanguando un ragazzo che la corteggiava) e sconvolge la loro vita. Non riveliamo il resto della trama, ma diciamo che Jarmush è riuscito a fare un film con un forte impegno politico, ma al tempo stesso psicologico e morale, esaltando la supremazia della conoscenza e dell’arte su tutto il resto ma soprattutto esaltando l’amore quale unica via d’uscita dalle brutture del mondo.

Stupendo “Solo gli amanti sopravvivono” di Jim Jarmush (2013), che ci regala altri due personaggi indimenticabili della sua filmografia: Adam e Eve, vampiri colti e raffinati, profondi conoscitori dello scibile, bellissimi e innamorati, che restano chiusi nel loro intimo perché gli esseri umani si vanno sempre più degradando e massificando: sono loro i veri zombi, incapaci di reggere all’urto della modernità e condizionati dallo strapotere del capitalismo e dal consumismo. I due sono vampiri atipici, si procurano il sangue necessario alla loro sopravvivenza al mercato nero, sangue pulito e controllato proveniente dai laboratori (non solo per motivi morali, ma anche perché quello delle persone può essere contaminato o infetto). Adam, musicista underground, tende alla depressione, avvilito da quanto succede all’esterno, mentre Eve è più reattiva, forse più cinica ed edonista, ma entrambi si trovano nei guai quando arriva la sorella di Eve, viziata e capricciosa (si comporta come un vampiro tradizionale, dissanguando un ragazzo che la corteggiava) e sconvolge la loro vita. Non riveliamo il resto della trama, ma diciamo che Jarmush è riuscito a fare un film con un forte impegno politico, ma al tempo stesso psicologico e morale, esaltando la supremazia della conoscenza e dell’arte su tutto il resto ma soprattutto esaltando l’amore quale unica via d’uscita dalle brutture del mondo.

Cosa concludere? Che se è valida, come crediamo, l’interpretazione classica che vede nel vampiro il disadattato della società che cerca il suo riscatto o il proletario che si vendica dello sfruttamento capitalista, questi film non fanno che confermare e anzi metterne ancora più in risalto la valenza politica. Vampiri di tutto il mondo, uniamoci!

Gian Filippo Pizzo

Articolo tratto dalla “Guida al cinema horror” di Walter Catalano, Roberto Chivini, Gian Filippo Pizzo e Michele Tetro, Edizioni Odoya