Mi piace impilare una serie di letture, accomunate da un filo rosso, rosso di sangue, che le lega al genere poliziesco/noir, al nero in tutte le sue declinazioni; con questo non voglio avere alcuna pretesa di completezza, tanto meno desidero spiegare alcunché a nessuno, soltanto offro un’esperienza personale di lettura, segnalando eventuali volumi confusi nel marasma editoriale di questi ultimi anni. Volumi che, nei casi più riusciti, non hanno trascurato di ricordarci come il noir nasca dalla consapevolezza di una sconfitta e di una vittoria. La vittoria è quella del capitalismo (la chiamano globalizzazione, ma è ancora quello). La sconfitta è la nostra.

Mi piace impilare una serie di letture, accomunate da un filo rosso, rosso di sangue, che le lega al genere poliziesco/noir, al nero in tutte le sue declinazioni; con questo non voglio avere alcuna pretesa di completezza, tanto meno desidero spiegare alcunché a nessuno, soltanto offro un’esperienza personale di lettura, segnalando eventuali volumi confusi nel marasma editoriale di questi ultimi anni. Volumi che, nei casi più riusciti, non hanno trascurato di ricordarci come il noir nasca dalla consapevolezza di una sconfitta e di una vittoria. La vittoria è quella del capitalismo (la chiamano globalizzazione, ma è ancora quello). La sconfitta è la nostra.

Comincerei da un volume purtroppo esaurito e di difficile reperibilità come Beati gli ultimi… se i primi crepano, ritorno al noir (cartaceo) di Fernando Di Leo, edito da Le streghe nel 2001.

Il libro di Di Leo è interessante per vari motivi e non potrò dirli tutti.

Intanto è uno dei pochissimi testi a volersi confrontare davvero, a cercare equivalenze, col cinema d’azione degli anni ’70, coi poliziotteschi, coi noir in salsa italiana. La letteratura dei ’70 (lo abbiamo già rilevato nel thrilling) non ha prodotto delle equivalenze col cinema di genere, impegnata com’era su altro. Scrittori come Moravia, Volponi, Ginzburg, Pasolini, Calvino, Sciascia, Arbasino, Sanguineti, Eco hanno dimostrato poco interesse per il genere basso del poliziesco o del noir. Forse solo Eco, ma come semiologo. E Sciascia, che è un caso a parte. Di Leo torna ai fasti migliori del suo cinema e recupera due sceneggiature (Uomini si nasce, poliziotti si muore e Colpo in canna), mescolandole tra loro, cambiando molto e inventando un nuovo sorprendente finale alle due vicende (i buoni crepano come allocchi e al diavolo i buoni sentimenti!). Di Leo è lontano dal cronachismo mondano di un Arbasino, nonostante appartenga alla medesima borghesia cosmopolita, colta. La sua scrittura è leggera, veloce, una scrittura di “riflusso”, impastata con immagini rapide, dialoghi a cascata sulle pagine e alcuna ideologia da difendere, in asse con la generazione dei nuovi narratori degli ’80 (Tondelli, DeCarlo, ecc). L’autore aggiorna i soggetti cinematografici a un posticcio Duemila, ma potrebbero essere i ’70 alternativi e piatti di Maurizio Merli, o persino gli anni ’80 (un personaggio ascolta Ramazzotti). Nel libro di Di Leo, come nel cinema poliziottesco di allora, vi è un black out di reale. Il coacervo di quegli anni è irrappresentabile, se non attraverso le parabole metafisiche del cinema (o letteratura) d’autore; l’altra strada è quella del fumetto, dei generi che riducono tutto a sintesi fantastica, iperrealismi gore buoni solo per non scuotere le coscienze, per non toccare mai nervi scoperti. Il mondo noir di Di Leo è rimasto fermo ai biscazzieri, ai marsigliesi, o finanche a ministri dc corrotti in salsa da commedia dei pupi. L’empasse, come notava acutamente Roberto Curti in un saggio definitivo sul poliziesco nostrano, l’impossibilità di rappresentare il reale, è data dal sequestro Moro, evento che supera i confini del possibile e scrive una pagina impensabile, troppo fantasiosa ed enigmatica per qualunque sceneggiatore dell’epoca. Al massimo se ne potranno fare i conti dopo, o lasciare il groppo ad altri (oggi ci sono le serie tv che riscrivono la cosmogonia di eroi e anti-eroi della prima e seconda Repubblica, in attesa della fiction definitiva su Berlusconi & Renzi), oppure rifugiarsi nei protettivi confini del ghirigori da fumetto. E così Di Leo, nel romanzo edito, ci restituisce su pagina i suoi banditi da ligera romana, relitti fuori dal tempo, antimoderni come Ruggero Ruggerini, o il Bibì Pasquini, biscazziere dalle mani grosse come salami, ancora incagliato nel monopolio delle bische illegali, manco fossimo negli anni ’40. Pasquini & Ruggerini nulla sanno del violento sacco cosmico di Palermo dei Ciancimino, nulla spartiscono coi mafiosi imprenditori del mattone, coi La Barbera, i Bontade, i Buscetta o col blocco di politici in odor di mafia. Solo il ministro Gioia viene nominato di sghimbescio in un film di Di Leo, ma non basta a rendere la ferocia del nuovo mondo criminale dei ’70, fatto di cemento, ruspe, ghiaia, villaggi abusivi e villani riottosi e truci. Liggio, Provenzano, Riina non abitano nei noir di Di Leo, così come la mafia borghese dei Bontade, i cui cospicui capitali hanno già preso la via del Nord, verso le prime televisioni private, anabolizzanti della coscienza “debole”. Di tutto questo non vi è nulla (e tanto meno doveva esserci) nel libro/film di Di Leo, pepita del tempo, relitto narrativo precipitato dentro l’oggi, recuperato da due copioni già allora fuori sincrono, incapaci di vedere l’Italia nera su nero, senza verità, in cui tutto è emanazione di un potere sotterraneo, cupo, ultraterreno. E’ puro intrattenimento di classe, azione, erotismo pornografico, intreccio, dialoghi e una Roma spietata, in altro modo violenta e nera.

Chi invece imbrocca un’altra strada, opposta e parallela (nella scelta fedele del genere, almeno dal punto di vista del ritmo sincopato e dei dialoghi veloci) è Cesare Battisti, lo scrittore ricercato, autore di vari romanzi stupefacenti, da noi poco editi. Meritorio il lavoro della Derive Approdi che rilascia il romanzo L’ultimo sparo, sulla guerriglia italiana dei ’70. La vicenda oscilla tra il ’77 e l’81, quando bisogna diventare adulti a colpi di sentenze in contumacia, laddove possibile riciclarsi come padri responsabili e di centro (sinistra o destra, tanto è lo stesso). Nel giro di pochi anni finisce qualunque rivoluzione e si entra a pieno diritto in un mondo griffato, nell’era del cinghiale bianco. Da ragazzini con le espadrillas e le p38 a narcisi mestieranti del disincanto aziendale. Battisti ricostruisce con un ritmo adrenalinico gli ultimi scampoli di un mondo criminale che ha già perso e si appresta a barattare un’ignobile salvezza col “pentitismo” di massa ai danni dei latitanti. Mentre il poliziottesco scadeva nella parodia e la letteratura italiana finiva, Battisti maturava un’esperienza umana che l’avrebbe portato a scrivere un libro (dei libri) capace di aggiungere qualcosa al lascito limpidissimo e ineguagliato di Manchette.

Chi invece imbrocca un’altra strada, opposta e parallela (nella scelta fedele del genere, almeno dal punto di vista del ritmo sincopato e dei dialoghi veloci) è Cesare Battisti, lo scrittore ricercato, autore di vari romanzi stupefacenti, da noi poco editi. Meritorio il lavoro della Derive Approdi che rilascia il romanzo L’ultimo sparo, sulla guerriglia italiana dei ’70. La vicenda oscilla tra il ’77 e l’81, quando bisogna diventare adulti a colpi di sentenze in contumacia, laddove possibile riciclarsi come padri responsabili e di centro (sinistra o destra, tanto è lo stesso). Nel giro di pochi anni finisce qualunque rivoluzione e si entra a pieno diritto in un mondo griffato, nell’era del cinghiale bianco. Da ragazzini con le espadrillas e le p38 a narcisi mestieranti del disincanto aziendale. Battisti ricostruisce con un ritmo adrenalinico gli ultimi scampoli di un mondo criminale che ha già perso e si appresta a barattare un’ignobile salvezza col “pentitismo” di massa ai danni dei latitanti. Mentre il poliziottesco scadeva nella parodia e la letteratura italiana finiva, Battisti maturava un’esperienza umana che l’avrebbe portato a scrivere un libro (dei libri) capace di aggiungere qualcosa al lascito limpidissimo e ineguagliato di Manchette.

Manchette, ecco.

Apriamo una lunga parentesi su di lui, perché non è possibile scrivere (da europeo) di noir senza nominarlo, senza farci i conti. E poi ne ho voglia.

Jean Patrick Manchette inizia a muovere i primi passi nel sottobosco cinematografico francese degli anni ’60, collabora con J. P. Bastid e, da un soggetto di questo, ricava il suo primo libro, L’affaire N’Gustro. La passione per la série noire della Gallimard, le letture giovanilistiche di Chandler, Hammett, Thompson, MacDonald si fondono con quella del manifesto del partito comunista e le manifestazioni di protesta degli anni ’60, portandolo a maturare una visione e uno stile unici; Manchette ci restituisce, nei suoi lavori, un mondo capitalistico (oggi sarebbe globalizzato) in cui gli oppressi sono già stati digeriti e nessuna rivoluzione ci salverà dall’abisso del super-lavoro. Il capitale ha trionfato sul proletario (che non esiste nemmeno più, perché si passa dal piccolo borghese strozzato dalle tasse, all’indigente) e il regno del male prospera con la protezione delle nuove leggi e dei nuovi governi. Manchette riparte da qui, dalla lezione behaviorista di Hammett. Dicevamo del suo primo libro.

Jean Patrick Manchette inizia a muovere i primi passi nel sottobosco cinematografico francese degli anni ’60, collabora con J. P. Bastid e, da un soggetto di questo, ricava il suo primo libro, L’affaire N’Gustro. La passione per la série noire della Gallimard, le letture giovanilistiche di Chandler, Hammett, Thompson, MacDonald si fondono con quella del manifesto del partito comunista e le manifestazioni di protesta degli anni ’60, portandolo a maturare una visione e uno stile unici; Manchette ci restituisce, nei suoi lavori, un mondo capitalistico (oggi sarebbe globalizzato) in cui gli oppressi sono già stati digeriti e nessuna rivoluzione ci salverà dall’abisso del super-lavoro. Il capitale ha trionfato sul proletario (che non esiste nemmeno più, perché si passa dal piccolo borghese strozzato dalle tasse, all’indigente) e il regno del male prospera con la protezione delle nuove leggi e dei nuovi governi. Manchette riparte da qui, dalla lezione behaviorista di Hammett. Dicevamo del suo primo libro.

Il caso N’Gustro, da noi in brossura Einaudi (come tutti gli altri), tradotto nel 2006 dal fu Luigi Bernardi. Il libro uscì per Gallimard nel 1971. Tratta di un certo Henri Butron, sciacallo anarcoide e chiavatore di passerine universitarie, freddato all’inizio del libro da dei sicari del maresciallo Oufiri. Butron stava incidendo le sue memorie da cazzone e i killer ne sequestrano le bobine; Oufiri, nel riascoltare le incisioni, dà vita alla voce narrante del Butron, perdigiorno nella Parigi hard-bop degli anni ’60. Butron beve calvados, fuma e rilascia dichiarazioni di automatismo ozioso: odia il padre, non vuole lavorare, odia le masse imbecilli e nemmeno la politica lo acchiappa, se non per la grafia della violenza imbecille e fascista di certi attivisti di destra, preferibili ai giudaico-marxisti, alle giovani marxiste, senza trucco, senza lussi. La corvée ormonale muove i passi di Burton, negroide dalla filosofia spicciola, e lo porta ad aderire a ideologie più grandi di lui. N’Gustro appunto, il caso di Ben Barka, capo dell’opposizione marocchina rapito a Parigi agli Champs-Elysées, torturato e ucciso. Manchette snocciola una trama cronachistica, ma il tratto della scrittura è già perfetto. Frasi secche, taglienti, adombrate da ombre esistenziali rarefatte. Un polar francese al 100%, un hight life da Olatunji concert, un bel casino jazz. Charlie Mingus e Bogart (di cui si diceva avesse l’uccello grosso) sono i santi di Butron che vive col gruzzolo del padre morto e se ne frega della politica, vive da sonnambulo e si riempie di Guinnes, piscia sui monumenti. Nel rileggere il libro per la decima volta penso sempre le medesime cose. Che Manchette è stato colui su cui mi sono formato. Ho smontato la sua sintassi, sono arrivato alle cellule molecolari di una scrittura che attualizza la lezione di Hammett.

Saltando di palo in frasca, recentemente sono andato a farmi un giro in libreria, un centro Mondadori, tanto per ricordarmi che non perdo nulla nell’uscire di casa pochissimo. Pareti ripiene dei medesimi libri, tomi rilegati e luccicanti, spessi come bibbie. L’editoria pretende pagine e pagine. Voi lettori pretendete pagine su pagine. Avete bisogno di finte psicologie da scuola elementare per identificarvi coi personaggi, tirarvi le coperte fin sugli occhi e sciacquarvi la coscienza. Identificazione, lasciarsi trasportare dal gorgo delle pagine, annullarsi nel libro, un modo come un altro per spegnere il cervello. Caterve di thriller (che non meritano di essere chiamati thriller), caterve di horror polpette e romanzi d’amore o di porno casalingo (forse i migliori, i più sinceri). Un inutile gorgo di pagine, di legna sprecata. Manchette diceva, dice in una riga più di quello che Stefano Re dice in tutta la sua inutile carriera di multimilionario dell’horror da supermercato.

Chiaro.

D’una pulizia logica.

Nero come solo la realtà.

Le pallottole bucano, strappano.

Sporcano i muri.

Cervelli imbrattati.

Capitalismo aggressivo contro gli ultimi scampoli di un comunismo da retrobottega. I singulti feroci di un mondo che sarebbe sfumato in quest’oggi da expo reality.

E oggi?

Manchette purtroppo è morto da un pezzo.

Ci rimangono tutti i suoi romanzi, editati bene in Italia da Einaudi.

Chi guida di notte sulle strade tortuose del noir è la coppia letteraria (del momento) Bonini & De Cataldo, autori del fortunato Suburra, edito nel 2013 da Einaudi e ora diventato un film di Stefano Sollima.

Chi guida di notte sulle strade tortuose del noir è la coppia letteraria (del momento) Bonini & De Cataldo, autori del fortunato Suburra, edito nel 2013 da Einaudi e ora diventato un film di Stefano Sollima.

Il romanzo, nonostante il clamore accumulatosi intorno, è interessante. Una marea di personaggi coatti in stile Romanzo Criminale, il solito rimpiattino di guardie e ladri sullo sfondo di una Roma Mafia Capitale al collasso. La scrittura ha un taglio giornalistico e tamarro, superficiale e veloce, dotata di buon ritmo (anche se 400 pagine e rotte si sentono). La trama (più simile a un poliziottesco dei bei tempi) prende e il personaggio del samurai (melviniano) rimane. Bonini & De Cataldo infilano pagine su pagine di dialoghi coatti e trucidi, costruendo però uno sfondo urbano vuoto, senza ideologie, in cui ogni utopia (di destra, di sinistra) è tramontata, a favore di cani da strada e professionisti in doppiopetto. Gli autori non si fanno mancare nulla, dai politici corrotti, ai prelati gay e danarosi, fino al giro di escort accorte e malandrine. E mentre i tiggì blaterano di spread e spending review, il suburbio ruggisce pallottole, scannamenti, ammazzamenti e pestaggio vecchio stile, perché, dopotutto, i coatti gonfi di steroidi e coca sono tornati brutti, sporchi e cattivi come ai bei tempi di Maurizio Merli. Sopra di loro si eleva il samurai, la cui filosofia zen elettrifica e condensa il fascistume mistico degli anni ’70 aggiornandolo a un mondo in cui non vale più la pena suicidarsi come Yukio Mishima. La Roma Criminale prospera sulle proprie macerie e gli usurai si sfregano le mani. Il funerale dei Casamonica è dietro l’angolo. Quello della democrazia già passato. Discreta lettura. Aspettiamo di vedere il film in dvd.

Di altro livello è un libro occulto, che non esiterei a definire noir. Si tratta del Messmer di Patrizia Vicinelli, edito per la prima volta da Scheiwiller nel 1994 nel volume postumo a cura di Renato Pedio. Oggi è possibile leggerlo nell’edizione (sublime) approntata da Cecilia Bello Minciacchi per Le Lettere nel 2009 intitolata Non sempre ricordano, poesia prosa performance. Cos’è Messmer? Cos’è la Vicinelli? Poetessa visionaria e sperimentale cresciuta nell’onda dell’avanguardia degli anni ’60, tra letteratura e happening. Messmer è l’unico romanzo in prosa della Vicinelli e appiana gli shock linguistici della sua poesia, a favore d’un io narrante liquido e sospeso, incandescente e febbrile, rappreso tra allucinazioni paranoiche, affioramenti biografici e cosmogonie lessicali. La scrittura della Vicinelli non è la banale prosa giornalistica dei Bonini e De Cataldo, non è fatta per finire in una produzione Sky, per essere circuita dall’enfante prodige del noir nostrano Sollima. Vicinelli è altrove e radiografa un tempo interiore, uno spazio interiore riempito dal blaterare infruttuoso delle parole, dei pensieri quasi senza identità. Non c’è una vera trama in Messmer, un plot, una progressione da fiction col buon Accorsi a sforzarsi nell’immedesimazione. Messmer è il nome (soprannome?) dell’io narrante frantumato sulla pagina, impegnato in un primordiale attrito di eros & thanatos. Le scene sono ellittiche e sconfinano nel nero per via di fotogrammi allucinati e onirici (Messmer che si reca a Roma, in treno ha paura di essere seguita, spiata, come nell’incipit paranoico del Pasto nudo di Burroughs; Messmer che si inietta eroicamente l’eroina e si perde nella geografia molecolare delle vene del proprio braccio; Messmer impegnata a destrutturate la propria bellezza, le proprie fattezze; Messmer costretta a prostituirsi per racimolare una pera, costretta a dar via il culo a dei vecchi bavosi negli orrendi pisciatoi pubblici; Messmer e altre comparse oblique che si aggirano nei parchi dell’overdose, in lotta perenne coi borghesi). Messmer è un canto polifonico sull’ero, sul brown, sugli anni ’80 visti dal fondo, in un’Italia che non è da bere, non è scintillante, bensì putrida, puzzolente, malata. La prosa della Vicinelli sembra restituire sulla pagina alcuni brani di quel lacerto che è Amore Tossico, primo fulminante film di Claudio Caligari, un altro genio che ci ha lasciato troppo presto.

Di altro livello è un libro occulto, che non esiterei a definire noir. Si tratta del Messmer di Patrizia Vicinelli, edito per la prima volta da Scheiwiller nel 1994 nel volume postumo a cura di Renato Pedio. Oggi è possibile leggerlo nell’edizione (sublime) approntata da Cecilia Bello Minciacchi per Le Lettere nel 2009 intitolata Non sempre ricordano, poesia prosa performance. Cos’è Messmer? Cos’è la Vicinelli? Poetessa visionaria e sperimentale cresciuta nell’onda dell’avanguardia degli anni ’60, tra letteratura e happening. Messmer è l’unico romanzo in prosa della Vicinelli e appiana gli shock linguistici della sua poesia, a favore d’un io narrante liquido e sospeso, incandescente e febbrile, rappreso tra allucinazioni paranoiche, affioramenti biografici e cosmogonie lessicali. La scrittura della Vicinelli non è la banale prosa giornalistica dei Bonini e De Cataldo, non è fatta per finire in una produzione Sky, per essere circuita dall’enfante prodige del noir nostrano Sollima. Vicinelli è altrove e radiografa un tempo interiore, uno spazio interiore riempito dal blaterare infruttuoso delle parole, dei pensieri quasi senza identità. Non c’è una vera trama in Messmer, un plot, una progressione da fiction col buon Accorsi a sforzarsi nell’immedesimazione. Messmer è il nome (soprannome?) dell’io narrante frantumato sulla pagina, impegnato in un primordiale attrito di eros & thanatos. Le scene sono ellittiche e sconfinano nel nero per via di fotogrammi allucinati e onirici (Messmer che si reca a Roma, in treno ha paura di essere seguita, spiata, come nell’incipit paranoico del Pasto nudo di Burroughs; Messmer che si inietta eroicamente l’eroina e si perde nella geografia molecolare delle vene del proprio braccio; Messmer impegnata a destrutturate la propria bellezza, le proprie fattezze; Messmer costretta a prostituirsi per racimolare una pera, costretta a dar via il culo a dei vecchi bavosi negli orrendi pisciatoi pubblici; Messmer e altre comparse oblique che si aggirano nei parchi dell’overdose, in lotta perenne coi borghesi). Messmer è un canto polifonico sull’ero, sul brown, sugli anni ’80 visti dal fondo, in un’Italia che non è da bere, non è scintillante, bensì putrida, puzzolente, malata. La prosa della Vicinelli sembra restituire sulla pagina alcuni brani di quel lacerto che è Amore Tossico, primo fulminante film di Claudio Caligari, un altro genio che ci ha lasciato troppo presto.

Sul fronte della saggistica (spesso più noir del noir di fiction) segnalo un volume uscito nel 2012 per conto del Foglio di Piombino, Polar 2.0 a cura di Mariolina Diana e Michele Raga. Il volume è composto da saggi di autori differenti e s’interroga sul poliziesco (il polar appunto) francese dal 2000 a oggi. Il volume è prezioso perché unico nel suo genere, e offre alcuni punti di sintesi assai validi per conoscere un cinema da noi pochissimo distribuito. I francesi sono tra i migliori al mondo nel noir. I saggi si interrogano sulle nuove vie prese dal genere d’oltralpe, sul bisogno di rimanere in bilico tra la tradizione del passato (Melville, Becker, Giovanni) e i nuovi modelli action e spettacolari degli americani (il cinema di Michael Mann e Scorsese, o serie televisive come THE SHIELD). La sintesi di queste strade genera un cinema altamente spettacolare, esteticamente raffinato e rispettoso delle regole letterarie del polar francese coniugato alle iperbole del fumetto. Jean Claude Izzo e la sua trilogia tra gli autori di riferimento obbligatori. I vari saggisti coinvolti tracciano dei brevi ritratti dei nuovi registi della resurrezione del poliziesco francese, selezionando anche alcuni attori particolarmente importanti (Auteuil, Cassel, Reno). Molto consigliato.

Sul fronte della saggistica (spesso più noir del noir di fiction) segnalo un volume uscito nel 2012 per conto del Foglio di Piombino, Polar 2.0 a cura di Mariolina Diana e Michele Raga. Il volume è composto da saggi di autori differenti e s’interroga sul poliziesco (il polar appunto) francese dal 2000 a oggi. Il volume è prezioso perché unico nel suo genere, e offre alcuni punti di sintesi assai validi per conoscere un cinema da noi pochissimo distribuito. I francesi sono tra i migliori al mondo nel noir. I saggi si interrogano sulle nuove vie prese dal genere d’oltralpe, sul bisogno di rimanere in bilico tra la tradizione del passato (Melville, Becker, Giovanni) e i nuovi modelli action e spettacolari degli americani (il cinema di Michael Mann e Scorsese, o serie televisive come THE SHIELD). La sintesi di queste strade genera un cinema altamente spettacolare, esteticamente raffinato e rispettoso delle regole letterarie del polar francese coniugato alle iperbole del fumetto. Jean Claude Izzo e la sua trilogia tra gli autori di riferimento obbligatori. I vari saggisti coinvolti tracciano dei brevi ritratti dei nuovi registi della resurrezione del poliziesco francese, selezionando anche alcuni attori particolarmente importanti (Auteuil, Cassel, Reno). Molto consigliato.

Altro saggio interessantissimo è quello di Christian Uva (con la collaborazione di altri) edito per conto della Rubbettino nel 2007, Schermi di piombo, il terrorismo nel cinema italiano. Il volume, appunto, si incarica di studiare il rapporto tra il cinema italiano e il fenomeno del terrorismo, evidenziando la difficoltà del nostro cinema nel rappresentare una società difficile ed enigmatica come quella dei ’70. Il libro entra dentro le contraddizioni e le zone d’ombra, capendo che non esiste un film modello capace di restituirci il senso di quel decennio, bensì è possibile reperire una filmografia di opere differenti (per aspirazioni e riuscita) tra loro, oscillanti tra il cinema d’autore e il fumetto poliziottesco. Uva ricostruisce il contesto storico dei Settanta, cercando i film, le opere, le pellicole che potevano aver ispirato o alimentato i messaggi clandestini di certi gruppi politicizzati: il cinema western italiano del periodo, quello americano e violenti di Peckinpah, che metteva in scena uno stato d’animo vissuto molte volte da tanti ragazzi di allora nelle strade, ecc. Tra i saggi racchiusi nel libro anche uno studio sui film che hanno affrontato il terrorismo nero e il loro rapporto viscerale col poliziesco italiano dei ’70 e i film che andavano a vedere al cinema i vari aderenti ai gruppi armati (la predilezione di Prima Linea per i western di Leone, l’interesse dei brigatisti per Bellocchio e Corbucci, la vicinanza di Volonté a certi attivisti extraparlamentari, l’interesse dei NAR per il Coppola di Apocalypse Now).

Altro saggio interessantissimo è quello di Christian Uva (con la collaborazione di altri) edito per conto della Rubbettino nel 2007, Schermi di piombo, il terrorismo nel cinema italiano. Il volume, appunto, si incarica di studiare il rapporto tra il cinema italiano e il fenomeno del terrorismo, evidenziando la difficoltà del nostro cinema nel rappresentare una società difficile ed enigmatica come quella dei ’70. Il libro entra dentro le contraddizioni e le zone d’ombra, capendo che non esiste un film modello capace di restituirci il senso di quel decennio, bensì è possibile reperire una filmografia di opere differenti (per aspirazioni e riuscita) tra loro, oscillanti tra il cinema d’autore e il fumetto poliziottesco. Uva ricostruisce il contesto storico dei Settanta, cercando i film, le opere, le pellicole che potevano aver ispirato o alimentato i messaggi clandestini di certi gruppi politicizzati: il cinema western italiano del periodo, quello americano e violenti di Peckinpah, che metteva in scena uno stato d’animo vissuto molte volte da tanti ragazzi di allora nelle strade, ecc. Tra i saggi racchiusi nel libro anche uno studio sui film che hanno affrontato il terrorismo nero e il loro rapporto viscerale col poliziesco italiano dei ’70 e i film che andavano a vedere al cinema i vari aderenti ai gruppi armati (la predilezione di Prima Linea per i western di Leone, l’interesse dei brigatisti per Bellocchio e Corbucci, la vicinanza di Volonté a certi attivisti extraparlamentari, l’interesse dei NAR per il Coppola di Apocalypse Now).

Massimo Palma, Happy Diaz, la formazione musicale di una generazione che è stata ammazzata di botte, Arcana 2015. Libro originalissimo e bellissimo. Palma, che è ricercatore di filosofia politica e morale, elabora un libro apparentemente ondivago, senza centro, un libro che parla di musica per parlare di tutt’altro. Un libro che s’incarica di ri-costruire la geografia musicale, l’educazione sentimentale della generazione che andrà all’appuntamento di Genova nel 2001 per farsi massacrare di botte. Perché quella generazione di ventenni è nata con la morte di Moro, è andata a scuola con Tangentopoli, ha votato per la prima volta quando c’era Berlusconi e la seconda Repubblica ed è stata ridotta al silenzio con la precarizzazione stabile del lavoro. Palma insiste molto nel creare, indagare, cercare i parallelismi che dalla musica (musica fatta da altri precari, altri sfruttati, figli di operai di Manchester, cresciuti all’ombra delle fabbriche e dello sfruttamento – giovani senza futuro, epilettici e artistici che hanno cercato nella musica una via di fuga) funebre dei Joy Division porta all’apatia della fabbrica tonale. Brucia il punk, brucia il post-punk. Brucia l’elettronica analogica di Iggy Pop e dei New Order. Bruciano le esistenze dei ragazzi di quel ’77 dentro il tessuto caliginoso e alienato della fabbrica o dell’open space, della stanzetta in banca. Ogni giorno gli stessi gesti, per ore e ore, le stesse privazioni, consumati in impieghi inutili, senza motivazioni se non quella della sopravvivenza. La working class di fine anni ’70 sperimentò la fine degli ideali, delle lotte, delle ideologie. Rimasero solo gli automatismi odiosi, le ore di stra-ordinario, lo sfruttamento. L’Inghilterra di Margareth Thacher impose una nuova felicità. I giovani impararono ad abbandonare le speranze e calarsi la faccina ebete di Mr. Smiley, dimenticarono le barricate e ballarono tutto il tempo. Il non lavoro, l’inoccupazione divenne un rifiuto di ogni valore borghese, un modo di porsi fuori, ai margini. Il disinteresse e l’euforia di massa degli anni ’80 permisero ai signori nelle stanze dei bottoni di preparare le nuove riforme del lavoro, imperniate sull’endemica precarietà. E così trascorsero gli anni ’80 coi giovani dei ’70 che divennero dei self-made man e i bambini degli ’80 respirarono l’aria anaffettiva di quel decennio di rock’n roll robot, benché l’appuntamento genovese era ancora lontano. Tuttavia, nonostante le droghe, i rave, le pubblicità, i cartoni animati giapponesi, quei bambini del 1978 videro sparire la rabbia dagli occhi dei loro genitori, vissero la mutazione dei tempi e scivolarono sopra al sangue spettacoloso di Moro; gli anni ’70 erano passati per sempre, ma in loro sopravvisse una confusione musicale, una voglia di ripercorrere quel tempo indefinito di stordimento e sudore. Di liberarsi dall’edonismo esasperato in cui i più grandi annegavano le proprie coscienze. Pur nel limbo delle merci, quella nuova generazione del ’78 assorbì il senso di tradimento e di colpa di quelli che li avevano preceduti. I ragazzi dei ’90 avvertirono il desiderio di liberarsi e ampliare i diritti di tutti, avvertirono la bellezza del 1989 e del poter viaggiare senza più frontiere. Ma la globalizzazione abbatteva i muri per crearne altri, immateriali; la globalizzazione convertiva ogni cosa in una economia digitale, svaporata a cui tutti dobbiamo rendere conto. I miglioramenti delle condizioni di vita e di lavoro del secolo passato si erodono anno dopo anno. La sofferenza e il dolore di chi lavora in un clima di terrorismo legalizzato è dilagato dopo la macelleria italiana del G8 di Genova, della Diaz. Dopo che quell’ultima generazione di ribelli aveva alzato la testa per dichiarare guerra a se stessa, alle comodità in cui era cresciuta, al mondo che i padri avevano apparecchiato per loro. Quei giovani che simbolicamente sfidavano i grandi della Terra ed esibivano una vitalità ed esuberanza da Saturday Night Fever. Dai rave party dei terreni rurali, alla controcultura musicale contro una globalizzazione calata dall’alto che spacciava più democrazia e diritti per tutti e, in realtà, apparecchiava l’iperrealismo e l’iperlavoro dell’azienda immaginaria e totale. I manganelli dei poliziotti si rovesciarono su quelle teste sognanti: era ora di tornare nei ranghi e svegliarsi – i cessi da pulire, i cassonetti da spostare, le casse degli ipermercati attendevano; ognuno, fuori dalla Diaz, avrebbe avuto il suo badge appuntato sull’anima. Se l’eroina aveva distrutto gli indiani del ’77, la crisi economica e il bisogno disperato alla sopravvivenza avrebbe spinto i movimenti degli anni 0 a mostrarsi sempre disponibile a modificare l’orario di entrata, di uscita e di pausa pranzo. Libro immane! Copertina stupenda che incrocia quella dell’album dei Joy Division e Carlo Giuliani, ragazzo. Da brivido.

Massimo Palma, Happy Diaz, la formazione musicale di una generazione che è stata ammazzata di botte, Arcana 2015. Libro originalissimo e bellissimo. Palma, che è ricercatore di filosofia politica e morale, elabora un libro apparentemente ondivago, senza centro, un libro che parla di musica per parlare di tutt’altro. Un libro che s’incarica di ri-costruire la geografia musicale, l’educazione sentimentale della generazione che andrà all’appuntamento di Genova nel 2001 per farsi massacrare di botte. Perché quella generazione di ventenni è nata con la morte di Moro, è andata a scuola con Tangentopoli, ha votato per la prima volta quando c’era Berlusconi e la seconda Repubblica ed è stata ridotta al silenzio con la precarizzazione stabile del lavoro. Palma insiste molto nel creare, indagare, cercare i parallelismi che dalla musica (musica fatta da altri precari, altri sfruttati, figli di operai di Manchester, cresciuti all’ombra delle fabbriche e dello sfruttamento – giovani senza futuro, epilettici e artistici che hanno cercato nella musica una via di fuga) funebre dei Joy Division porta all’apatia della fabbrica tonale. Brucia il punk, brucia il post-punk. Brucia l’elettronica analogica di Iggy Pop e dei New Order. Bruciano le esistenze dei ragazzi di quel ’77 dentro il tessuto caliginoso e alienato della fabbrica o dell’open space, della stanzetta in banca. Ogni giorno gli stessi gesti, per ore e ore, le stesse privazioni, consumati in impieghi inutili, senza motivazioni se non quella della sopravvivenza. La working class di fine anni ’70 sperimentò la fine degli ideali, delle lotte, delle ideologie. Rimasero solo gli automatismi odiosi, le ore di stra-ordinario, lo sfruttamento. L’Inghilterra di Margareth Thacher impose una nuova felicità. I giovani impararono ad abbandonare le speranze e calarsi la faccina ebete di Mr. Smiley, dimenticarono le barricate e ballarono tutto il tempo. Il non lavoro, l’inoccupazione divenne un rifiuto di ogni valore borghese, un modo di porsi fuori, ai margini. Il disinteresse e l’euforia di massa degli anni ’80 permisero ai signori nelle stanze dei bottoni di preparare le nuove riforme del lavoro, imperniate sull’endemica precarietà. E così trascorsero gli anni ’80 coi giovani dei ’70 che divennero dei self-made man e i bambini degli ’80 respirarono l’aria anaffettiva di quel decennio di rock’n roll robot, benché l’appuntamento genovese era ancora lontano. Tuttavia, nonostante le droghe, i rave, le pubblicità, i cartoni animati giapponesi, quei bambini del 1978 videro sparire la rabbia dagli occhi dei loro genitori, vissero la mutazione dei tempi e scivolarono sopra al sangue spettacoloso di Moro; gli anni ’70 erano passati per sempre, ma in loro sopravvisse una confusione musicale, una voglia di ripercorrere quel tempo indefinito di stordimento e sudore. Di liberarsi dall’edonismo esasperato in cui i più grandi annegavano le proprie coscienze. Pur nel limbo delle merci, quella nuova generazione del ’78 assorbì il senso di tradimento e di colpa di quelli che li avevano preceduti. I ragazzi dei ’90 avvertirono il desiderio di liberarsi e ampliare i diritti di tutti, avvertirono la bellezza del 1989 e del poter viaggiare senza più frontiere. Ma la globalizzazione abbatteva i muri per crearne altri, immateriali; la globalizzazione convertiva ogni cosa in una economia digitale, svaporata a cui tutti dobbiamo rendere conto. I miglioramenti delle condizioni di vita e di lavoro del secolo passato si erodono anno dopo anno. La sofferenza e il dolore di chi lavora in un clima di terrorismo legalizzato è dilagato dopo la macelleria italiana del G8 di Genova, della Diaz. Dopo che quell’ultima generazione di ribelli aveva alzato la testa per dichiarare guerra a se stessa, alle comodità in cui era cresciuta, al mondo che i padri avevano apparecchiato per loro. Quei giovani che simbolicamente sfidavano i grandi della Terra ed esibivano una vitalità ed esuberanza da Saturday Night Fever. Dai rave party dei terreni rurali, alla controcultura musicale contro una globalizzazione calata dall’alto che spacciava più democrazia e diritti per tutti e, in realtà, apparecchiava l’iperrealismo e l’iperlavoro dell’azienda immaginaria e totale. I manganelli dei poliziotti si rovesciarono su quelle teste sognanti: era ora di tornare nei ranghi e svegliarsi – i cessi da pulire, i cassonetti da spostare, le casse degli ipermercati attendevano; ognuno, fuori dalla Diaz, avrebbe avuto il suo badge appuntato sull’anima. Se l’eroina aveva distrutto gli indiani del ’77, la crisi economica e il bisogno disperato alla sopravvivenza avrebbe spinto i movimenti degli anni 0 a mostrarsi sempre disponibile a modificare l’orario di entrata, di uscita e di pausa pranzo. Libro immane! Copertina stupenda che incrocia quella dell’album dei Joy Division e Carlo Giuliani, ragazzo. Da brivido.

Ok, lasciamoci con qualche filmetto come ciliegina sulla torta! Qualche pellicola noir da reperire nel cestone dell’ipermercato in periferia, perché ormai le videoteche hanno chiuso a favore dell’e-commerce di Amazon.

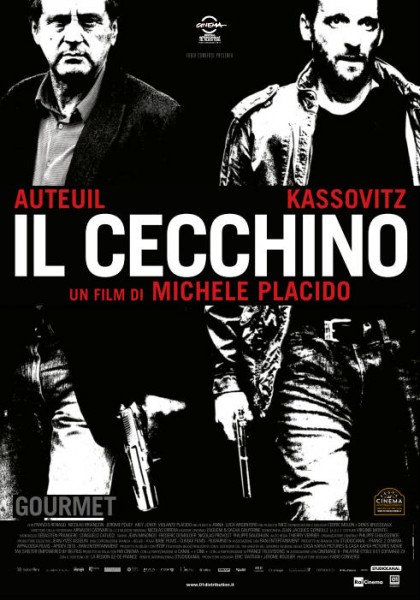

Segnalo Il cecchino di Michele Placido, una produzione italiana del 2013 girata in Francia con un cast misto (Luca Argentero, Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz, Violante Placido). Noir d’azione puro. Dura poco più di un’oretta e scorre che è una bellezza. La trama non aggiunge nulla, ma la regia e gli attori sono perfetti. Nero. Implacabile e morale, come ogni noir che si rispetti. Il Placido migliore (mille volte meglio di quella lagna epica di Romanzo Criminale), sembra scritto da Manchette, tanto è secco, senza fronzoli. Nelle sequenze d’azione le pallottole fischiano e spaccano i corpi che è una bellezza. Auteuil è un poliziotto a cui hanno ammazzato un figlio. Kassovitz un cecchino implacabile ammazza sbirri. Entrambi hanno un loro codice, giocano secondo le regole di guardia e ladri. Ma c’è chi, nell’ombra, trucca il gioco ed è disposto a tutto per il malloppo. Bello.

Segnalo Il cecchino di Michele Placido, una produzione italiana del 2013 girata in Francia con un cast misto (Luca Argentero, Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz, Violante Placido). Noir d’azione puro. Dura poco più di un’oretta e scorre che è una bellezza. La trama non aggiunge nulla, ma la regia e gli attori sono perfetti. Nero. Implacabile e morale, come ogni noir che si rispetti. Il Placido migliore (mille volte meglio di quella lagna epica di Romanzo Criminale), sembra scritto da Manchette, tanto è secco, senza fronzoli. Nelle sequenze d’azione le pallottole fischiano e spaccano i corpi che è una bellezza. Auteuil è un poliziotto a cui hanno ammazzato un figlio. Kassovitz un cecchino implacabile ammazza sbirri. Entrambi hanno un loro codice, giocano secondo le regole di guardia e ladri. Ma c’è chi, nell’ombra, trucca il gioco ed è disposto a tutto per il malloppo. Bello.

Sin City, una donna per cui uccidere di Robert Rodriguez & Frank Miller, scritto da Frank Miller, con Mickey Rourke, Jessica Alba, Josh Brolin, Eva Green, Bruce Willis. Certe recensioni lo stroncavano: lasciatevelo dire, sono bubbole! Questo è cinema, questo è il noir (americano perlomeno). Personaggi tagliati nel bronzo. Dialoghi incisi nella pietra del Sinai. Una fotografia in bianco e nero impressionista che incanta. Mickey Rourke è il film, usato dagli altri personaggi per raggiungere i loro scopi. Lui spacca ossa a dei fighetti del college, strappa occhi, ammazza, sfregia, distrugge ogni cosa. La logica di fondo è quella del possesso, degli istinti più marci e torbidi dell’uomo. Eva Green interpreta la dark lady uber alles nel noir. La donna da uccidere del titolo, la dea che incanta e riduce ogni uomo a un simulacro vuoto. Le sue tette poi parlano da sole. Josh Brolin è un detective che fatica a tenere a bada il mostro che è dentro di lui e finisce stritolato dalla dea Green. Scampoli di morale preistorica, quasi marxista, nei bassifondi della città vecchia, ultimo rifugio riottoso ai cascami putrefatti di un capitalismo che ha divorato se stesso senza lasciare nulla. Solo il nero liquido delle tavole di Miller. Lo ripeto: su tutto e tutti lui, il gladiatore forgiato nel ferro, Rourke, che, anche col trucco e il viso rifatto col silicone, è più espressivo di tutti i Bob deNiro del mondo. Riguardatevi L’anno del dragone di Cimino: Rourke è (stato) – per pathos! – il più grande attore americano del ‘900. Chapeau!

Sin City, una donna per cui uccidere di Robert Rodriguez & Frank Miller, scritto da Frank Miller, con Mickey Rourke, Jessica Alba, Josh Brolin, Eva Green, Bruce Willis. Certe recensioni lo stroncavano: lasciatevelo dire, sono bubbole! Questo è cinema, questo è il noir (americano perlomeno). Personaggi tagliati nel bronzo. Dialoghi incisi nella pietra del Sinai. Una fotografia in bianco e nero impressionista che incanta. Mickey Rourke è il film, usato dagli altri personaggi per raggiungere i loro scopi. Lui spacca ossa a dei fighetti del college, strappa occhi, ammazza, sfregia, distrugge ogni cosa. La logica di fondo è quella del possesso, degli istinti più marci e torbidi dell’uomo. Eva Green interpreta la dark lady uber alles nel noir. La donna da uccidere del titolo, la dea che incanta e riduce ogni uomo a un simulacro vuoto. Le sue tette poi parlano da sole. Josh Brolin è un detective che fatica a tenere a bada il mostro che è dentro di lui e finisce stritolato dalla dea Green. Scampoli di morale preistorica, quasi marxista, nei bassifondi della città vecchia, ultimo rifugio riottoso ai cascami putrefatti di un capitalismo che ha divorato se stesso senza lasciare nulla. Solo il nero liquido delle tavole di Miller. Lo ripeto: su tutto e tutti lui, il gladiatore forgiato nel ferro, Rourke, che, anche col trucco e il viso rifatto col silicone, è più espressivo di tutti i Bob deNiro del mondo. Riguardatevi L’anno del dragone di Cimino: Rourke è (stato) – per pathos! – il più grande attore americano del ‘900. Chapeau!

Sabotage di David Ayer (Usa 2013), con Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Olivia William, Josh Holloway, Terence Howard.

Sabotage di David Ayer (Usa 2013), con Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Olivia William, Josh Holloway, Terence Howard.

Il cinema crudo di Ayer trova qui il suo apice. Schwarzenegger interpreta il film della vita; tutto è adrenalinico, violentissimo. Il lato sporco e selvaggio della vita. Un mondo per uomini che non sono più umani e si sono già mangiati l’anima a furia di gettare occhiate nell’abisso. Bisogna essere dei titani anche solo per respirare nel mondo primario di Sabotage e Arnold lo è. Cartelli della droga spietatissimi alla Breaking Bad, DEA, federali, 10 milioni di dollari svaniti e qualcuno che ammazza il team speciale di Arnold. C’è dentro il mito della squadra d’assalto vista come una famiglia disfunzionale, l’unica ormai possibile. Mi ha ricordato una serie che ho amato alla follia: THE SHIELD; anche qui il gruppo si sgretola, implode dall’interno, perde coesione, fiducia, aprendo così le crepe che faranno crollare tutto il castello di menzogne. Il gruppo di zio Arnold perderà (e pagherà) caro tutto. In Sabotage poi si muore malissimo, come dei cani rabbiosi. Ma anche qui il lato epico è tagliato nel diamante. Alla fine Arnold riuscirà comunque a ottenere quello che vuole, a reclamare un briciolo di giustizia – leggi vendetta – perché alla base quella c’è. E l’ultima inquadratura, dopo una furibonda sparatoria nella bettola messicana, spesa sul volto di marmo di Arnold è qualcosa che chiude la messa da requiem.

John Wick con Keanu Reeves e Willen Dafoe, regia di Chad Stahelski, USA 2015, è un action noir metropolitano saturo di luci al neon. Reeves/Wick è un killer pericolosissimo che si è ritirato a vita privata. Dopo la morte della moglie adorata, un trio di pischelli russi si introducono nella sua abitazione per sbaglio, gli rubano la macchina e ammazzano il cagnolino, ultimo ricordo della consorte. La scena di crudeltà sulla bestiola è un tuffo nel cuore per noi e per John, che non avrà pace finché non avrà piazzato una pallottola nella testa dei tre. L’ordito è tutto qui, sottilissimo e classico. Un noir sulla vendetta, vista come unico equilibrio possibile in un mondo da 24/7, dove ogni equilibrio (umano, sociale, economico) è andato. Reeves è molto bravo in questo tipo di ruoli e ha doti acrobatiche molto affinate. I balletti jazz, con cui sgomina mezza mafia russa, sono il sale della pellicola. Film asciutto in odore di classico.

John Wick con Keanu Reeves e Willen Dafoe, regia di Chad Stahelski, USA 2015, è un action noir metropolitano saturo di luci al neon. Reeves/Wick è un killer pericolosissimo che si è ritirato a vita privata. Dopo la morte della moglie adorata, un trio di pischelli russi si introducono nella sua abitazione per sbaglio, gli rubano la macchina e ammazzano il cagnolino, ultimo ricordo della consorte. La scena di crudeltà sulla bestiola è un tuffo nel cuore per noi e per John, che non avrà pace finché non avrà piazzato una pallottola nella testa dei tre. L’ordito è tutto qui, sottilissimo e classico. Un noir sulla vendetta, vista come unico equilibrio possibile in un mondo da 24/7, dove ogni equilibrio (umano, sociale, economico) è andato. Reeves è molto bravo in questo tipo di ruoli e ha doti acrobatiche molto affinate. I balletti jazz, con cui sgomina mezza mafia russa, sono il sale della pellicola. Film asciutto in odore di classico.

Killing them softly di Andrew Dominik, con Brad Pitt, Ray Liotta, Sam Shepard, James Gandolfini e Richard Jenkins, USA 2012. Film splendido, che si apre sugli scheletri urbani d’una periferia americana in crisi permanente. Automobili rarefatte, insegne ombra, lotti inghiottiti dall’erba. Il rudere brillante del disfacimento economico (mentre un giovane e ambizioso senatore di colore come Obama prepara alla tv la sua ascesa) della downtown è il set-paranoia di questo crime livido ed efficiente, in cui 2 poveracci rapinano una bisca di malavitosi mezze tacche, mettendo in moto il meccanismo fatalista che porterà a Cogan (Pitt), killer specializzato in trattamenti definitivi. Finirà come deve finire in questi film. Ma il succo è nei vagabondaggi tossici dei derelitti, espulsi dai quartieri degli impiegati e dei dirigenti, confinati in una metropoli terminale, ghetto a cielo aperto dai marciapiedi intasati di figli di giornali. E il finale, nel bar, con la meritata birra fresca da middle working class, ci ricorda che l’America non è altro che una Guantanamo confortevole, dove gli ideali della rivoluzione francese sono serviti a un manipolo di calvinisti per incastrare i morti di fame e convincerli a spaccarsi la schiena per un tozzo di pane e una parvenza di uguaglianza. Tranquilli: succede anche da noi, ogni estate, ogni raccolta, di morire dalla fatica per 30 euro al giorno.

Killing them softly di Andrew Dominik, con Brad Pitt, Ray Liotta, Sam Shepard, James Gandolfini e Richard Jenkins, USA 2012. Film splendido, che si apre sugli scheletri urbani d’una periferia americana in crisi permanente. Automobili rarefatte, insegne ombra, lotti inghiottiti dall’erba. Il rudere brillante del disfacimento economico (mentre un giovane e ambizioso senatore di colore come Obama prepara alla tv la sua ascesa) della downtown è il set-paranoia di questo crime livido ed efficiente, in cui 2 poveracci rapinano una bisca di malavitosi mezze tacche, mettendo in moto il meccanismo fatalista che porterà a Cogan (Pitt), killer specializzato in trattamenti definitivi. Finirà come deve finire in questi film. Ma il succo è nei vagabondaggi tossici dei derelitti, espulsi dai quartieri degli impiegati e dei dirigenti, confinati in una metropoli terminale, ghetto a cielo aperto dai marciapiedi intasati di figli di giornali. E il finale, nel bar, con la meritata birra fresca da middle working class, ci ricorda che l’America non è altro che una Guantanamo confortevole, dove gli ideali della rivoluzione francese sono serviti a un manipolo di calvinisti per incastrare i morti di fame e convincerli a spaccarsi la schiena per un tozzo di pane e una parvenza di uguaglianza. Tranquilli: succede anche da noi, ogni estate, ogni raccolta, di morire dalla fatica per 30 euro al giorno.

Guardando a casa nostra segnalo l’interessante e ambiziosa serie di Sky Atlantic HD 1992 sulle indagini di Mani Pulite. Accorsi è l’ideatore del progetto seriale, Giuseppe Gagliardi il regista. I meriti della serie sono evidenti e riguardano i mezzi, nonché l’estetica raffinatissima della messa in scena. I tempi, i ritmi non sono quelli paciosi del prodotto televisivo standard italiano, bensì della fiction americana, alla House of card per intenderci. Insomma, anche da noi si prova a produrre roba vendibile all’estero, e si prova a farlo col genere, il nero in questo caso. La trama ricalca le indagini del pool di DiPietro, inventandosi alcuni personaggi, attraverso i quali seguiamo la vicenda. Detto questo, riconosciuto quanto va riconosciuto, trovo ancora delle grosse pecche in questo tipo di prodotti. Noi italiani siamo dei mediocri, inutile pensarci sopra. A mio modesto avviso, 1992 non è questa immane rivoluzione a cui si è gridato. La trama – ecco, sempre lì la pecca, la scrittura – perfetta, così come la messa in scena. Troppo. Già dopo le prime tre puntate provavo un insopportabile rigurgito per tutto questo fighettume. La Leone che mostra i piedini. Che vuol far vedere che ha anche un cervello e sa recitare. Accorsi sempre insopportabilmente aderente al personaggio, sempre grottesco nel suo pathos (qui l’ex Jack Frusciante è un manichino di Dell’Utri), i comprimari in bilico tra il fumetto Bonelli impegnato e il bisogno di romanzare tutto, di collegare gli intrecci, i fili del destino e far tornare i conti. Ciò che stride è lo schermo tv quando rimanda, sputa fuori, brani di quel vero mondo degli anni ’90: i balletti atroci e pedofili di Non è la Rai, il tinello nazional popolare di Casa Vianello, le grafiche dei tiggì dell’epoca, insomma tutto il blob del caso; quelle icone dai colori sbiaditi, sfarfallanti nel rovinio sommesso dei nastri, conservano ancora intatto il loro irriducibile cinismo ideologico. Il crollo della prima Repubblica, vissuto attraverso un collage di repertori dell’epoca, restituisce un’influenza perturbante di esasperazioni e allarmi, di piccoli piccolissimi borghesi storditi dagli oggetti, dai gadget non ancora digitali ma egualmente luccicanti. La fabbrica delle illusioni berlusconiana stava scaldando i motori e il viso del Berlusca (o quello sbavante del Bossi) sono maschere infinitamente più inquietanti di qualunque macchietta chiamata a interpretarli. Questo manca a 1992, questa cattiveria senza fine e senza scopo. Il male per il male. Nero su nero. A poco serve il cinismo da ex-militante di Accorsi, o il vuoto spinto dei casting aziendali, o ancora i dialoghi sulle banane di Dell’Ultri. L’eccesso di glamour ammazza le intenzioni (buonissime) del testo. Il fighettume di cui dicevo: Accorsi, Leone, una tale Tea Falco che parla come avesse una patata in bocca e recita col mento lungo chilometri a penzoloni. Gli altri li vedi e te ne dimentichi subito. La fiction italiana, quando esce dai perimetri rassicuranti della messa in scena famigliare, pare instradarsi verso una cattiveria di facciata, aiutata da script perfetti, ritmo, musiche cool e per questo falsa. Le immagini reali degli anni ’90 ci bucano lo sguardo, tanto appaiono (ora, liberate dallo stordimento di allora) volgari, truci, pedagogicamente fasciste nel raccontare un paese che non c’era, non c’è nemmeno oggi. Le immagini di Giuseppe Gagliardi, l’immaginazione di Accorsi, è quella di gente che appartiene al giro giusto, che accumula soldi recitando le pecche di una società nella quale ingrassano felici e contenti. La cattiveria di questo team è romanzata, perciò bisognosa di appigliarsi al guadagno, al consenso dello spettatore “giovane” o culturalmente vorace di news digitali. Il pulotto infettato dall’AIDS che vuole vendicarsi dell’industriale corrotto e per questo gli concupisce la figlia, salvo poi fermarsi un attimo prima di infettarla. Accorsi che finisce per farsi schifo da solo, salvo poi scoprire di avere una figlia e di essere un padre premuroso. La costruzione epica di un quadro criminale che aiuta a identificare i criminali nei signori dai capi griffati e non in quelli che li hanno votati (cioè noi, anzi voi!). Insomma, un passo notevole verso una fiction nostrana di genere qualitativamente alta, tuttavia ancora ipocrita, affidata alle “grandi prove” di attori da pubblicità della pasta, attori che recitano copioni spot, simili alle rutilanti “smazzate” del boy fiorentino della politica italiana.

Guardando a casa nostra segnalo l’interessante e ambiziosa serie di Sky Atlantic HD 1992 sulle indagini di Mani Pulite. Accorsi è l’ideatore del progetto seriale, Giuseppe Gagliardi il regista. I meriti della serie sono evidenti e riguardano i mezzi, nonché l’estetica raffinatissima della messa in scena. I tempi, i ritmi non sono quelli paciosi del prodotto televisivo standard italiano, bensì della fiction americana, alla House of card per intenderci. Insomma, anche da noi si prova a produrre roba vendibile all’estero, e si prova a farlo col genere, il nero in questo caso. La trama ricalca le indagini del pool di DiPietro, inventandosi alcuni personaggi, attraverso i quali seguiamo la vicenda. Detto questo, riconosciuto quanto va riconosciuto, trovo ancora delle grosse pecche in questo tipo di prodotti. Noi italiani siamo dei mediocri, inutile pensarci sopra. A mio modesto avviso, 1992 non è questa immane rivoluzione a cui si è gridato. La trama – ecco, sempre lì la pecca, la scrittura – perfetta, così come la messa in scena. Troppo. Già dopo le prime tre puntate provavo un insopportabile rigurgito per tutto questo fighettume. La Leone che mostra i piedini. Che vuol far vedere che ha anche un cervello e sa recitare. Accorsi sempre insopportabilmente aderente al personaggio, sempre grottesco nel suo pathos (qui l’ex Jack Frusciante è un manichino di Dell’Utri), i comprimari in bilico tra il fumetto Bonelli impegnato e il bisogno di romanzare tutto, di collegare gli intrecci, i fili del destino e far tornare i conti. Ciò che stride è lo schermo tv quando rimanda, sputa fuori, brani di quel vero mondo degli anni ’90: i balletti atroci e pedofili di Non è la Rai, il tinello nazional popolare di Casa Vianello, le grafiche dei tiggì dell’epoca, insomma tutto il blob del caso; quelle icone dai colori sbiaditi, sfarfallanti nel rovinio sommesso dei nastri, conservano ancora intatto il loro irriducibile cinismo ideologico. Il crollo della prima Repubblica, vissuto attraverso un collage di repertori dell’epoca, restituisce un’influenza perturbante di esasperazioni e allarmi, di piccoli piccolissimi borghesi storditi dagli oggetti, dai gadget non ancora digitali ma egualmente luccicanti. La fabbrica delle illusioni berlusconiana stava scaldando i motori e il viso del Berlusca (o quello sbavante del Bossi) sono maschere infinitamente più inquietanti di qualunque macchietta chiamata a interpretarli. Questo manca a 1992, questa cattiveria senza fine e senza scopo. Il male per il male. Nero su nero. A poco serve il cinismo da ex-militante di Accorsi, o il vuoto spinto dei casting aziendali, o ancora i dialoghi sulle banane di Dell’Ultri. L’eccesso di glamour ammazza le intenzioni (buonissime) del testo. Il fighettume di cui dicevo: Accorsi, Leone, una tale Tea Falco che parla come avesse una patata in bocca e recita col mento lungo chilometri a penzoloni. Gli altri li vedi e te ne dimentichi subito. La fiction italiana, quando esce dai perimetri rassicuranti della messa in scena famigliare, pare instradarsi verso una cattiveria di facciata, aiutata da script perfetti, ritmo, musiche cool e per questo falsa. Le immagini reali degli anni ’90 ci bucano lo sguardo, tanto appaiono (ora, liberate dallo stordimento di allora) volgari, truci, pedagogicamente fasciste nel raccontare un paese che non c’era, non c’è nemmeno oggi. Le immagini di Giuseppe Gagliardi, l’immaginazione di Accorsi, è quella di gente che appartiene al giro giusto, che accumula soldi recitando le pecche di una società nella quale ingrassano felici e contenti. La cattiveria di questo team è romanzata, perciò bisognosa di appigliarsi al guadagno, al consenso dello spettatore “giovane” o culturalmente vorace di news digitali. Il pulotto infettato dall’AIDS che vuole vendicarsi dell’industriale corrotto e per questo gli concupisce la figlia, salvo poi fermarsi un attimo prima di infettarla. Accorsi che finisce per farsi schifo da solo, salvo poi scoprire di avere una figlia e di essere un padre premuroso. La costruzione epica di un quadro criminale che aiuta a identificare i criminali nei signori dai capi griffati e non in quelli che li hanno votati (cioè noi, anzi voi!). Insomma, un passo notevole verso una fiction nostrana di genere qualitativamente alta, tuttavia ancora ipocrita, affidata alle “grandi prove” di attori da pubblicità della pasta, attori che recitano copioni spot, simili alle rutilanti “smazzate” del boy fiorentino della politica italiana.

Bella invece, anzi bellissima la serie Fargo, ispirata al film dei fratelli Coen. Ciò che appoggio in pieno è la scelta degli autori di lasciarsi alle spalle l’adrenalinica velocità di tanta fiction di oggi. Fargo ha tempi lenti, prende le cose con calma, non deve strafare, esagerare. Non ci sono i piedini di Miriam Leone o di altre nullità uscite fuori da qualche talent. Fargo è innaffiato da una dose di umorismo nero e grottesco (al suo apice attorno al personaggio del killer semiologo interpretato da un Billy Bob Thornton da brivido), Fargo è un noir semplicissimo e per questo perfetto. Una cittadina sonnolenta immersa in un biancore abbacinante. Eppure, sotto gli strati soffici di neve si cela un marciume che cova e brucia vite e destini. Si, il destino è molto presente e gioca bene le sue carte, facendo incontrare personaggi già segnati, solo che non lo sanno ancora. Sceriffi donna brutte e obese, un re della grande distribuzione ortofrutticola, un killer attento al linguaggio, un assicuratore nevrastenico in balia della mogliettina casalinga standard dell’universo piccolo borghese, una ex spogliarellista sposata a un boss del trasporto locale. Come in una Twin Peaks imbiancata, da cartolina di Natale, la città messa in scena in Fargo è un coacervo di pulsioni violente, represse e distruttive. E puntata dopo puntata, i personaggi si spogliano di qualunque alone eroico, vestendosi coi loro difetti fisici e psicologici, per ricordarci che nessuno di noi, nella vita vera, là fuori nel buio incerto della sera, è un eroe. I legionari di Segretissimo non esistono in questo mondo imperfetto e banalmente malvagio. La neve di Fargo è un ossimoro e una sineddoche di quel che può accadere nel ritrovare, come nulla fosse, una valigetta piena di soldi sepolta sotto ai ghiacci. Alla fine, come in ogni buon noir dei tempi andati, si crepa e male.

Bella invece, anzi bellissima la serie Fargo, ispirata al film dei fratelli Coen. Ciò che appoggio in pieno è la scelta degli autori di lasciarsi alle spalle l’adrenalinica velocità di tanta fiction di oggi. Fargo ha tempi lenti, prende le cose con calma, non deve strafare, esagerare. Non ci sono i piedini di Miriam Leone o di altre nullità uscite fuori da qualche talent. Fargo è innaffiato da una dose di umorismo nero e grottesco (al suo apice attorno al personaggio del killer semiologo interpretato da un Billy Bob Thornton da brivido), Fargo è un noir semplicissimo e per questo perfetto. Una cittadina sonnolenta immersa in un biancore abbacinante. Eppure, sotto gli strati soffici di neve si cela un marciume che cova e brucia vite e destini. Si, il destino è molto presente e gioca bene le sue carte, facendo incontrare personaggi già segnati, solo che non lo sanno ancora. Sceriffi donna brutte e obese, un re della grande distribuzione ortofrutticola, un killer attento al linguaggio, un assicuratore nevrastenico in balia della mogliettina casalinga standard dell’universo piccolo borghese, una ex spogliarellista sposata a un boss del trasporto locale. Come in una Twin Peaks imbiancata, da cartolina di Natale, la città messa in scena in Fargo è un coacervo di pulsioni violente, represse e distruttive. E puntata dopo puntata, i personaggi si spogliano di qualunque alone eroico, vestendosi coi loro difetti fisici e psicologici, per ricordarci che nessuno di noi, nella vita vera, là fuori nel buio incerto della sera, è un eroe. I legionari di Segretissimo non esistono in questo mondo imperfetto e banalmente malvagio. La neve di Fargo è un ossimoro e una sineddoche di quel che può accadere nel ritrovare, come nulla fosse, una valigetta piena di soldi sepolta sotto ai ghiacci. Alla fine, come in ogni buon noir dei tempi andati, si crepa e male.

Per dire della calma con cui Fargo ci trascina nel gorgo bianco: nemmeno dei titoli di testa fighetti e ripetitivi; solo poche scritte (bianche o rosse) che si stagliano sulle immagini, spesso campi lunghi, lunghissimi in cui far vagare l’occhio senza fretta. Per la tv americana, dopatissima di reality, è quasi una rivoluzione copernicana. Tra le migliori che io abbia mai visto. Sono già in astinenza per la seconda stagione (anche se ogni serie è a sé stante e conclusiva, secondo un modello simile a quello di True Detective).

Torno ai libri.

Alla saggistica, perché voglio chiudere (lo sapevo fin dall’inizio, per quanto non predisponga nulla del mio scrivere – scrittura come naufragio, fuori da me, di me, oltre a me, verso il nulla della pagina – manoscritta prima, poi digitale, ora blog della Zona/Longoni) con questo.

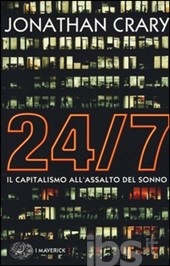

Jonathan Crary, 24/7 il capitalismo all’assalto del sonno, Einaudi 2015. 24/7 è un libro esaltante, da bruciare dentro la propria testa; verte sui sistemi del mercato 24 ore su 24, su un’infrastruttura globale di produzione e consumo senza più limiti, iperbole imprenditoriale di uno sfruttamento totale, un camp bright lights in cui i prigionieri in tutina arancione siamo noi. Jonathan Crary affronta il cuore nero della contemporaneità neo-liberista e, in sole 100 paginette, mostra l’assalto del 24/7 alle nostre ore di sonno; ore erose, intossicate da sostanze chimiche (vagonate di droghe psicoattive di cui non riusciamo più a far meno, come file di tossici legali in coda davanti alle para-farmacie delle multinazionali farmaceutiche), insonnie e download sleep mode. Il panopticon del contemporaneo digitale impone tempi e ritmi vertiginosi, senza pause, senza ferie, senza giorni di riposo, senza inazione. E tutto questo de-costruisce il riposo naturale, a favore di una élite globale di stronzi che ci fa vivere nella perenne illuminazione ai neon dei complessi commerciali. L’insonnia è erranza fantasmatica della mente inquieta, farcita di fantasmi del rimosso, spettri della colpa, della frustrazione sul lavoro, in famiglia, frustrazione sessuale. Il filo conduttore è che questa globalizzazione, questa crisi ((in)finita?), altro non sia che il capitalismo del XIX secolo camuffato, un capitalismo sempre verticistico (le multinazionali e i loro apparati), con le merci sempre più flussi astratti che circolano senza limiti (e regole), sommergendoci. A tutto questo non ci si sottrae nemmeno morendo, visto il traffico di organi e il mutuo che uno deve fare per finire in un loculo! Il mondo 24/7 è pervasivo, permanente, una pura rete di osservazione e accumulo di dati sul nostro comportamento come utenti; il 24/7 è sorveglianza intellettuale, forma di oppressione spietata sul lavoro umano de-materializzato, de-mansionato. Colpiscono infine le pagine dedicate all’impatto del 24/7 sulla cultura, costretta a produrre sempre nuovi film, nuova musica, nuovi libri, pena la scomparsa di prodotti individuali, alternativi, singolari, fuori dalle norme standardizzate dell’esperienza culturale; consumiamo le medesime cose, le medesime fiction globali, i medesimi bestseller da 600 pagine, opere di produzione condivise da tutti e prive di una identità soggettiva, creativa (vedi la rilettura fumettistica e consolatoria di 1992, la fiction Sky). Le deviazioni sono appiattite, cancellate. Per gli outsider è ora di chiudere baracca e burattini. Al massimo ti rimane la pagina di un blog che non leggerà mai nessuno.

Jonathan Crary, 24/7 il capitalismo all’assalto del sonno, Einaudi 2015. 24/7 è un libro esaltante, da bruciare dentro la propria testa; verte sui sistemi del mercato 24 ore su 24, su un’infrastruttura globale di produzione e consumo senza più limiti, iperbole imprenditoriale di uno sfruttamento totale, un camp bright lights in cui i prigionieri in tutina arancione siamo noi. Jonathan Crary affronta il cuore nero della contemporaneità neo-liberista e, in sole 100 paginette, mostra l’assalto del 24/7 alle nostre ore di sonno; ore erose, intossicate da sostanze chimiche (vagonate di droghe psicoattive di cui non riusciamo più a far meno, come file di tossici legali in coda davanti alle para-farmacie delle multinazionali farmaceutiche), insonnie e download sleep mode. Il panopticon del contemporaneo digitale impone tempi e ritmi vertiginosi, senza pause, senza ferie, senza giorni di riposo, senza inazione. E tutto questo de-costruisce il riposo naturale, a favore di una élite globale di stronzi che ci fa vivere nella perenne illuminazione ai neon dei complessi commerciali. L’insonnia è erranza fantasmatica della mente inquieta, farcita di fantasmi del rimosso, spettri della colpa, della frustrazione sul lavoro, in famiglia, frustrazione sessuale. Il filo conduttore è che questa globalizzazione, questa crisi ((in)finita?), altro non sia che il capitalismo del XIX secolo camuffato, un capitalismo sempre verticistico (le multinazionali e i loro apparati), con le merci sempre più flussi astratti che circolano senza limiti (e regole), sommergendoci. A tutto questo non ci si sottrae nemmeno morendo, visto il traffico di organi e il mutuo che uno deve fare per finire in un loculo! Il mondo 24/7 è pervasivo, permanente, una pura rete di osservazione e accumulo di dati sul nostro comportamento come utenti; il 24/7 è sorveglianza intellettuale, forma di oppressione spietata sul lavoro umano de-materializzato, de-mansionato. Colpiscono infine le pagine dedicate all’impatto del 24/7 sulla cultura, costretta a produrre sempre nuovi film, nuova musica, nuovi libri, pena la scomparsa di prodotti individuali, alternativi, singolari, fuori dalle norme standardizzate dell’esperienza culturale; consumiamo le medesime cose, le medesime fiction globali, i medesimi bestseller da 600 pagine, opere di produzione condivise da tutti e prive di una identità soggettiva, creativa (vedi la rilettura fumettistica e consolatoria di 1992, la fiction Sky). Le deviazioni sono appiattite, cancellate. Per gli outsider è ora di chiudere baracca e burattini. Al massimo ti rimane la pagina di un blog che non leggerà mai nessuno.

O il self publishing, che non leggerà mai nessuno.

Società globale.

Prodotti globali.

Per persone globali.

Innocue.

Accomodanti.

Se non è noir questo…