Premetto che della storiografia spagnola non conosco nulla. Sì, so che c’è stata una cruenta guerra civile vinta dai fascisti e, a seguire, una dittatura repressiva, tuttavia non ho mai letto o studiato nel profondo come si viveva sotto quella dittatura. Non mi interessa granché, lo ammetto. Ciò che mi interessa è il cinema gotico spagnolo, argomento sul quale, negli ultimi anni, anche in Italia, sono usciti dei validi volumi critici a cui rimando con tutte le mie forze. In particolare penso a un vecchio numero di Nocturno, a un volumetto di Carlos Aguilar per Lindau e un recente tomo per la Profondo Rosso Editore.

Premetto che della storiografia spagnola non conosco nulla. Sì, so che c’è stata una cruenta guerra civile vinta dai fascisti e, a seguire, una dittatura repressiva, tuttavia non ho mai letto o studiato nel profondo come si viveva sotto quella dittatura. Non mi interessa granché, lo ammetto. Ciò che mi interessa è il cinema gotico spagnolo, argomento sul quale, negli ultimi anni, anche in Italia, sono usciti dei validi volumi critici a cui rimando con tutte le mie forze. In particolare penso a un vecchio numero di Nocturno, a un volumetto di Carlos Aguilar per Lindau e un recente tomo per la Profondo Rosso Editore.

Di mio, da malato di gotico (come Jacinto Molina respiro gotico, vedo gotico, penso gotico), ho sempre amato quelle sporche e rozze pellicole andaluse. Non ne ho visti molti (reperirli non è facile), comunque volevo affrontarli velocemente, giusto per scrivere qualcosa per la Zona.

Come dicevo non ho certo la pretesa di aggiungere qualcosa ad Aguilar, solo mi frullano per la testa delle brevi considerazioni generali e le offro al mio unico lettore (che credo pure di conoscere, ossia il mio editore Davide “boss” Longoni).

Come dicevo, pur non conoscendo la storia della penisola iberica, posso immaginare, dalla visione di quel corpus di pellicole, che si sia trattato di un paese parecchio arretrato (non che oggi, assieme all’Italia, se la passi meglio!), ignorante e superstizioso. Un paese castrato dalla superstizione e dalla religione, oltre che dal fascismo. Religione e fascismo andavano a braccetto, dilagando nella sconfinata campagna profonda. Una cosa che mi ha colpito molto di quei film è l’attaccamento morboso alla religione. Non manca mai la donzella spaventata che si fa il segno della croce e recita il rosario per salvarsi della grinfie del male.

Con La marca del hombre lobo, il film che lancia Jacinto Molina alias Paul Naschy, abbiamo un gotico super colorato alla Mario Bava, un licantropo preso di peso dai film della Universal (con ancora quel trucco là, ormai fuori dal tempo) e due vampiri gagà. La trama (scritta da Naschy, ossia da un analfabeta palestrato dalla faccia inespressiva che è talmente ridicolo e rozzo da finirti pure simpatico) naviga nell’ovvio ed è tagliata con l’accetta. Qui non ci sono le finezze di un Ernesto Gastaldi tanto per intenderci. La coppia di vampiri si agita ed agisce in balia di un male puro, senza senso. Ovunque regna la superstizione (religiosa) e le regole (buone) dei vecchi padri, uomini in giacca e cravatta, coi baffetti, probabilmente ex falangisti a riposo, probi uomini dell’ordine fascista del generale Franco. L’uomo lupo, qui col nome e cognome strampalato di Waldemar Daninsky, è una forza primitiva, rivelatore metaforico di un male di vivere dettato dalla precarietà quotidiana e dalla povertà sconcertante in cui versa il paese, soprattutto lontano dai grandi centri metropolitani o dalle coste infestate dai primi turisti stranieri degli anni ‘60. La marca del hombre lobo (ancor più del Grintos en la noche di Franco) è il film che sancisce la nascita di un genere gotico praticato in un paese strangolato dalla necessità antropologica di accettare la morte come evento quotidiano del vivere. I morti sono dei segni sotterranei e costanti dai quali non è possibile sottrarsi. L’operazione superflua è quella della preghiera, monito per chi si è allontanato dalla retta via, magari perso dentro una vita di eccessi e baldorie sessuali (come il Waldemar tronfio dell’inizio del film, che irrompe baldanzoso alla festa in maschera stupidamente pop).

Con La marca del hombre lobo, il film che lancia Jacinto Molina alias Paul Naschy, abbiamo un gotico super colorato alla Mario Bava, un licantropo preso di peso dai film della Universal (con ancora quel trucco là, ormai fuori dal tempo) e due vampiri gagà. La trama (scritta da Naschy, ossia da un analfabeta palestrato dalla faccia inespressiva che è talmente ridicolo e rozzo da finirti pure simpatico) naviga nell’ovvio ed è tagliata con l’accetta. Qui non ci sono le finezze di un Ernesto Gastaldi tanto per intenderci. La coppia di vampiri si agita ed agisce in balia di un male puro, senza senso. Ovunque regna la superstizione (religiosa) e le regole (buone) dei vecchi padri, uomini in giacca e cravatta, coi baffetti, probabilmente ex falangisti a riposo, probi uomini dell’ordine fascista del generale Franco. L’uomo lupo, qui col nome e cognome strampalato di Waldemar Daninsky, è una forza primitiva, rivelatore metaforico di un male di vivere dettato dalla precarietà quotidiana e dalla povertà sconcertante in cui versa il paese, soprattutto lontano dai grandi centri metropolitani o dalle coste infestate dai primi turisti stranieri degli anni ‘60. La marca del hombre lobo (ancor più del Grintos en la noche di Franco) è il film che sancisce la nascita di un genere gotico praticato in un paese strangolato dalla necessità antropologica di accettare la morte come evento quotidiano del vivere. I morti sono dei segni sotterranei e costanti dai quali non è possibile sottrarsi. L’operazione superflua è quella della preghiera, monito per chi si è allontanato dalla retta via, magari perso dentro una vita di eccessi e baldorie sessuali (come il Waldemar tronfio dell’inizio del film, che irrompe baldanzoso alla festa in maschera stupidamente pop).

Già da questo primo film è possibile derivare un senso profondo, una marca di differenza e unicità del gotico spagnolo, meno raffinato esteticamente rispetto a quello inglese della Hammer, meno surreale ed estroso rispetto a quello italiano (i registi sono piuttosto mediocri, non hanno il virtuosismo di un Bava, di un Argento, di un Fulci), meno asciutto rispetto a quello americano di Corman/Poe. Il gotico spagnolo è sì rozzo, crudo, deforme, putrido, ma realista. Un gotico realista, se per realtà intendiamo un dato comunque della mente, che non può trascendere il fatto soggettivo di chi percepisce.

Già da questo primo film è possibile derivare un senso profondo, una marca di differenza e unicità del gotico spagnolo, meno raffinato esteticamente rispetto a quello inglese della Hammer, meno surreale ed estroso rispetto a quello italiano (i registi sono piuttosto mediocri, non hanno il virtuosismo di un Bava, di un Argento, di un Fulci), meno asciutto rispetto a quello americano di Corman/Poe. Il gotico spagnolo è sì rozzo, crudo, deforme, putrido, ma realista. Un gotico realista, se per realtà intendiamo un dato comunque della mente, che non può trascendere il fatto soggettivo di chi percepisce.

La realtà spagnola degli anni ‘60 e ‘70 è quella di un mondo in apnea, lontano dal boom economico che investe altri paesi europei. Le mode arrivano attutite, castrate, represse. Domina ancora su tutto un universo pre-industriale, pre-capitalistico, d’impressionante ciclicità e tradizione. L’ordine regressivo della dittatura e dei buoni padri (anziani, quasi sempre anziani, cosa interessantissima) rimanda a un assetto istituzionale chiuso, soprattutto culturalmente, rigido, pervaso d’una latenza necrofila. Tutti i personaggi del gotico spagnolo sono potenzialmente procuratori di morte e vittime potenziali, revenant del rimosso profondo. Fuori dalla dittatura, fuori dal paese, negli anfratti regressivi delle campagne, oltre i limiti dei borghi segnati dalle edicole votive, il terrorismo, la droga, le bombe, i suicidi, gli stupri, prendono la forma classica dei mostri (spesso derivati dai cicli americani degli anni ‘40, altre volte originalissimi come i templari ciechi!). Il mostro pulsione di morte (Waldemar finirà sempre per suicidarsi o farsi suicidare dall’amata) è lo strumento essenziale del potere che nega la vita e con essa la sua intrinseca libertà (di viaggiare, di spostarsi, scoprire nuovi mondi, nuovi modi di pensare, di vedere, di capire).

La realtà spagnola degli anni ‘60 e ‘70 è quella di un mondo in apnea, lontano dal boom economico che investe altri paesi europei. Le mode arrivano attutite, castrate, represse. Domina ancora su tutto un universo pre-industriale, pre-capitalistico, d’impressionante ciclicità e tradizione. L’ordine regressivo della dittatura e dei buoni padri (anziani, quasi sempre anziani, cosa interessantissima) rimanda a un assetto istituzionale chiuso, soprattutto culturalmente, rigido, pervaso d’una latenza necrofila. Tutti i personaggi del gotico spagnolo sono potenzialmente procuratori di morte e vittime potenziali, revenant del rimosso profondo. Fuori dalla dittatura, fuori dal paese, negli anfratti regressivi delle campagne, oltre i limiti dei borghi segnati dalle edicole votive, il terrorismo, la droga, le bombe, i suicidi, gli stupri, prendono la forma classica dei mostri (spesso derivati dai cicli americani degli anni ‘40, altre volte originalissimi come i templari ciechi!). Il mostro pulsione di morte (Waldemar finirà sempre per suicidarsi o farsi suicidare dall’amata) è lo strumento essenziale del potere che nega la vita e con essa la sua intrinseca libertà (di viaggiare, di spostarsi, scoprire nuovi mondi, nuovi modi di pensare, di vedere, di capire).

Sulla scia di questo discorso vorrei citare il bellissimo El bosque del lobo di Pedro Olea, uno dei giovani autori del cinema di quegli anni. Olea torna sulle tematiche galiziane del lobo, dell’uomo lupo, solo che, a differenza di Naschy, riporta tutto nel solco di un realismo infittito di leggende e psicopatologia. Il lobo del film è un povero diavolo schizofrenico interpretato meravigliosamente da José Luis Lopez Vazques. Benito, questo il nome del personaggio, è un venditore ambulante cresciuto negli orrori di un mondo contadino che l’ha traumatizzato al punto da diventare un pazzo violento che strangola e seppellisce nei boschi le donne da cui è sessualmente attratto. Benito non è il mostro irsuto e pieno di peli di Naschy, bensì un ometto storto e macilento, coi denti storti e la faccia sporca di terra, un signor nessuno che si aggira in una campagna profonda e oscura, sempre gravato da una borsa sulla schiena piena dei suo oggetti, talismani e stoffe da vendere sulle varie piazze. La povertà nel film si può quasi toccare. I luoghi sono spogli, rovinati, pieni di paglia e animali da cortile.

Sulla scia di questo discorso vorrei citare il bellissimo El bosque del lobo di Pedro Olea, uno dei giovani autori del cinema di quegli anni. Olea torna sulle tematiche galiziane del lobo, dell’uomo lupo, solo che, a differenza di Naschy, riporta tutto nel solco di un realismo infittito di leggende e psicopatologia. Il lobo del film è un povero diavolo schizofrenico interpretato meravigliosamente da José Luis Lopez Vazques. Benito, questo il nome del personaggio, è un venditore ambulante cresciuto negli orrori di un mondo contadino che l’ha traumatizzato al punto da diventare un pazzo violento che strangola e seppellisce nei boschi le donne da cui è sessualmente attratto. Benito non è il mostro irsuto e pieno di peli di Naschy, bensì un ometto storto e macilento, coi denti storti e la faccia sporca di terra, un signor nessuno che si aggira in una campagna profonda e oscura, sempre gravato da una borsa sulla schiena piena dei suo oggetti, talismani e stoffe da vendere sulle varie piazze. La povertà nel film si può quasi toccare. I luoghi sono spogli, rovinati, pieni di paglia e animali da cortile.

Tutto rimanda a un mondo contadino e classi subalterne dedite al lavoro agricolo, alla manovalanza e altri piccoli commerci senza futuro. Un mondo arcaico, ancora non toccato dalle trasformazioni profonde del consumismo. Tutto è ancora imbevuto d’una tradizione magico-religiosa e devozionale. La religione, come la magia, offre un’area di distensione, di risposta alle insicurezze del quotidiano; è una illusione di prevenire e fronteggiare l’imprevedibile, l’irrazionale (e i mostri dell’immaginario collettivo nascosti nel bosco). Olea mette in scena alla perfezione questo mondo preindustriale in cui tutto, dalle malattie organiche a quelle psichiche, sono curabili con le pratiche magiche.

Tutto rimanda a un mondo contadino e classi subalterne dedite al lavoro agricolo, alla manovalanza e altri piccoli commerci senza futuro. Un mondo arcaico, ancora non toccato dalle trasformazioni profonde del consumismo. Tutto è ancora imbevuto d’una tradizione magico-religiosa e devozionale. La religione, come la magia, offre un’area di distensione, di risposta alle insicurezze del quotidiano; è una illusione di prevenire e fronteggiare l’imprevedibile, l’irrazionale (e i mostri dell’immaginario collettivo nascosti nel bosco). Olea mette in scena alla perfezione questo mondo preindustriale in cui tutto, dalle malattie organiche a quelle psichiche, sono curabili con le pratiche magiche.  In questo senso colpisce l’attenzione con cui si descrivono certi rituali funebri all’inizio della pellicola, rituali accompagnati da un sapiente sistema semiologico di segni distintivi, come quelli delle campane che suonano a morto, vera e propria langue del mortorio, colonna sonora simbolica espressiva del film. Sul personaggio del viandante pazzo, possiamo ancora dire che la sua malattia ha molti punti in comune con quella bestialità selvaggia dei mostri di Nachy, solo privata del tutto dell’orpello fantastico. Qui il realismo è ruvido e fa male agli occhi. Benito è un uomo lupo, un hombre lobo, un camminante, un viandante della psiche il cui eros predatorio si è insidiato dentro il thanatos; la licantropia del protagonista non è immune da un senso di colpa e dal bisogno di baciare ancora una volta la croce, prima di affidarsi al consesso di guardiani dell’ordine (padri del villaggio guidati da un abate) che lo catturano e lo compatiscono tra latrati di cani e languire di fiaccole.

In questo senso colpisce l’attenzione con cui si descrivono certi rituali funebri all’inizio della pellicola, rituali accompagnati da un sapiente sistema semiologico di segni distintivi, come quelli delle campane che suonano a morto, vera e propria langue del mortorio, colonna sonora simbolica espressiva del film. Sul personaggio del viandante pazzo, possiamo ancora dire che la sua malattia ha molti punti in comune con quella bestialità selvaggia dei mostri di Nachy, solo privata del tutto dell’orpello fantastico. Qui il realismo è ruvido e fa male agli occhi. Benito è un uomo lupo, un hombre lobo, un camminante, un viandante della psiche il cui eros predatorio si è insidiato dentro il thanatos; la licantropia del protagonista non è immune da un senso di colpa e dal bisogno di baciare ancora una volta la croce, prima di affidarsi al consesso di guardiani dell’ordine (padri del villaggio guidati da un abate) che lo catturano e lo compatiscono tra latrati di cani e languire di fiaccole.

Parlavamo dei padri e della latente necrofilia che serpeggia in tanto gotico spagnolo.

Un film esemplare e bellissimo è Il mostro dell’obitorio, testo quasi sperimentale di Javier Aguirre, sempre con Naschy qui gobbo deforme e schifosamente necrofilo. La trama è semplice e delirante, con uno scienziato pazzo (piace molto la figura negli horror iberici) interpretato dal bravo Alberto Dalbes.

Un film esemplare e bellissimo è Il mostro dell’obitorio, testo quasi sperimentale di Javier Aguirre, sempre con Naschy qui gobbo deforme e schifosamente necrofilo. La trama è semplice e delirante, con uno scienziato pazzo (piace molto la figura negli horror iberici) interpretato dal bravo Alberto Dalbes.

Il dottore di nome fa Horla e richiama quell’Orloff di franchiana memoria. Prima si presenta come uno scienziato rigoroso, poi si sbraca e comincia a citare stralci del Necronomicon ed esperimenti fuori di testa. Ciò che rimane del film, anche se lo si vede una volta sola nella vita, è proprio quel senso di realismo sporco di cui accennavo sopra. Qualcosa che è direttamente connaturato con quello urticante ed esasperato di Pasolini in Salò. Aguirre gira in un vero obitorio, gli ambienti sono modesti, squallidi. Ovunque si respira un’aria vizza, esasperata dalla musica melodrammatica di Bernaola. La fotografia sgrana e i trucchi insistono sui cadaveri putrefatti delle belle ragazze. L’impressione è di una saturazione filmica che rasenta l’insopportabile. Ne Il mostro dell’obitorio non vi è argine al regno della morte, il cui intreccio fenomenologico è rappresentato al completo.

La necrofilia è presente anche ne L’orgia dei morti, dove Naschy interpreta un becchino necrofilo e sadico. Anche gli altri personaggi sono esasperati e agonici, in perenne veglia funebre. Il villaggio di Skopje nel film è un borgo rurale fangoso e svuotato, organizzato attorno alla centralità dell’itinerario funerario (cimitero, via crucis, altre tombe, case disabitate, diroccate, crocicchi, croci, crepacci, boschi, campagna all’infinito). E’ molto interessante, sempre ne L’orgia dei morti l’organizzazione dello spazio, soprattutto nelle case, dove le forze ostili dei morti cercano di entrare per infettare i vivi. La casa deve essere protetta, scongiurata dal ritorno del cadavere. Ecco allora catafalchi, bare vellutate e giaculatorie demonologiche per allontanare il segno nefasto del decesso. Tutto nel film è segnato coi drappi neri del negativo, come se ci si muovesse dentro a innumerevoli camere ardenti rituali in cui la cera delle candele rimanda all’uso degli ex voto, purificatori del cadaverico.

La necrofilia è presente anche ne L’orgia dei morti, dove Naschy interpreta un becchino necrofilo e sadico. Anche gli altri personaggi sono esasperati e agonici, in perenne veglia funebre. Il villaggio di Skopje nel film è un borgo rurale fangoso e svuotato, organizzato attorno alla centralità dell’itinerario funerario (cimitero, via crucis, altre tombe, case disabitate, diroccate, crocicchi, croci, crepacci, boschi, campagna all’infinito). E’ molto interessante, sempre ne L’orgia dei morti l’organizzazione dello spazio, soprattutto nelle case, dove le forze ostili dei morti cercano di entrare per infettare i vivi. La casa deve essere protetta, scongiurata dal ritorno del cadavere. Ecco allora catafalchi, bare vellutate e giaculatorie demonologiche per allontanare il segno nefasto del decesso. Tutto nel film è segnato coi drappi neri del negativo, come se ci si muovesse dentro a innumerevoli camere ardenti rituali in cui la cera delle candele rimanda all’uso degli ex voto, purificatori del cadaverico.

Più diretto, senza sottoletture, è il film di Carlos Aured, diciamo il Mario Caiano del cine spagnolo di allora: El espanto surge de la tumba, col solito Paul Naschy nel ruolo di tale Alaric de Marnac, una sorta di Gilles de Rais fumettoso, cazzaro e satanista. L’incipit è in costume, in un Medioevo immaginario e spoglio, una landa fangosa attraversata da una compagnia delle forca e il solo rumore cigolante del carro col condannato. Alaric verrà giustiziato e decapitato, ma il suo spirito sanguinario tornerà a proiettarsi sulla Spagna moderna dei ’70, portando sgozzamenti di verginelle, fucilate e la resurrezione di un manipolo poverissimo di zombi dagli occhi bianchi come uova sode. Nel guazzabuglio della trama (sempre di Jacinto Molina, ossia Naschy, un semianalfabeta con la macchina da scrivere a cui è toccato in sorte di vivere in anni fecondi e fortunati) emerge un film lento, a tratti statico, eppure vivo, con un suo allure. La fotografia di Manuel Merino, i volti di Emma Cohen, i nudi di Helga Line, una certa grossolaneria degli effetti speciali e il gusto necrofilo macabro del tutto (degno di un Oltretomba o altre collane dei fumetti neri di allora) impreziosiscono la pellicola.

Più diretto, senza sottoletture, è il film di Carlos Aured, diciamo il Mario Caiano del cine spagnolo di allora: El espanto surge de la tumba, col solito Paul Naschy nel ruolo di tale Alaric de Marnac, una sorta di Gilles de Rais fumettoso, cazzaro e satanista. L’incipit è in costume, in un Medioevo immaginario e spoglio, una landa fangosa attraversata da una compagnia delle forca e il solo rumore cigolante del carro col condannato. Alaric verrà giustiziato e decapitato, ma il suo spirito sanguinario tornerà a proiettarsi sulla Spagna moderna dei ’70, portando sgozzamenti di verginelle, fucilate e la resurrezione di un manipolo poverissimo di zombi dagli occhi bianchi come uova sode. Nel guazzabuglio della trama (sempre di Jacinto Molina, ossia Naschy, un semianalfabeta con la macchina da scrivere a cui è toccato in sorte di vivere in anni fecondi e fortunati) emerge un film lento, a tratti statico, eppure vivo, con un suo allure. La fotografia di Manuel Merino, i volti di Emma Cohen, i nudi di Helga Line, una certa grossolaneria degli effetti speciali e il gusto necrofilo macabro del tutto (degno di un Oltretomba o altre collane dei fumetti neri di allora) impreziosiscono la pellicola.

Torniamo un momento ai feticci americani dei mostri Universal degli anni ‘30 e ‘40.

Mi servono per introdurre due film di Franco.

Howard Vernon è un Dracula sublime, ieratico, con gli occhi fissi e ornati di rosso e la bocca spigolosa, come dopo un ictus. L’abbigliamento è quello da vaudeville, un frac da ipnotista magnetizzatore. Altra nota interessante è il trucco di cerone quasi verde sul viso, come ai tempi teatrali di Hamilton Dean. Molto del film di Franco sembra rimandare all’Hollywood Gothic degli anni ‘30. Tuttavia, e qui sta il punto, Jesus sembra svuotare le icone della fiction vittoriana e trasporle in un universo completamente nuovo, svuotato. Una Spagna rurale, bianchiccia e polverosa come in uno spaghetti western scalcinato. Zingari, gitani, facce pasoliniane da ladri e plebaglia pidocchiosa. Una musica di Daniel White e Bruno Nicolai che fa il verso agli ottoni di Franz Waxman. Dracula, il mostro di Frankenstein (che in Franco è sempre un cretino tutto muscoli, un Sansone oltretombale e deficiente, vestito come un povero campagnolo messo a festa), il barone (impersonato da un Dennis Price finocchio e stizzito, che cammina col culo stretto e incespica ad ogni passo, rivelando una fragilità umana, d’animo, di grande interesse per il personaggio), l’uomo lupo (truccato come nel peggiore film di Naschy).  Tutti i mostri insieme, come nei macedonia movie di Eele C. Kenton (House of Frankenstein; House of Dracula) per sfidarsi e mazzularsi di botte gli uni con gli altri. Però la bellezza del film, se c’è, è altrove. Franco si avvicina alla materia rispettandone l’iconografia scalcinata. Riprende i suoi modellini di castelli e nebbie fittissime. Usa Luis Barboo nel ruolo di un deficiente storpio. E nel fare tutte queste cose sembra volersi avvicinare maggiormente ai fumetti neri di quegli anni, penso a quelli italiani (che Franco conosceva e leggeva vorace?). L’immaginario del film ha una dimensione da fumetto, coi pannelli colorati, le lampadine del laboratorio del barone. Il gusto barocco per l’accumulo di materiali scenici, una venatura di sesso e sadismo strisciante (Renfield è donna, mezza nuda, sempre coi piedini sporchi in mostra). E quando Dracula colpisce le malcapitate, la regia dello spagnolo si frange come uno specchio rotto, simile al finale del Don Giovanni di Carmelo Bene. Gli occhi rossi, la bocca rossa, la bocca della vittima. Franco sembra farsi dadà. Il film pare dadaista, imperniato di quell’intensità e negazione di cui parla Paolo Bertetto riferendosi a Tristan Tzara. Come dadà, il film di Franco diviene un balbettio infantile e scomposto di figure e miti destrutturati, visioni in negativo, macroelementi separati rigettati dalle strutture rigide della formalizzazione filmica standard. Franco, da buon anarchico, si disgrega in segno-visivo, cine-occhio sperimentale alla buona per i suoi mostri diversamente abili.

Tutti i mostri insieme, come nei macedonia movie di Eele C. Kenton (House of Frankenstein; House of Dracula) per sfidarsi e mazzularsi di botte gli uni con gli altri. Però la bellezza del film, se c’è, è altrove. Franco si avvicina alla materia rispettandone l’iconografia scalcinata. Riprende i suoi modellini di castelli e nebbie fittissime. Usa Luis Barboo nel ruolo di un deficiente storpio. E nel fare tutte queste cose sembra volersi avvicinare maggiormente ai fumetti neri di quegli anni, penso a quelli italiani (che Franco conosceva e leggeva vorace?). L’immaginario del film ha una dimensione da fumetto, coi pannelli colorati, le lampadine del laboratorio del barone. Il gusto barocco per l’accumulo di materiali scenici, una venatura di sesso e sadismo strisciante (Renfield è donna, mezza nuda, sempre coi piedini sporchi in mostra). E quando Dracula colpisce le malcapitate, la regia dello spagnolo si frange come uno specchio rotto, simile al finale del Don Giovanni di Carmelo Bene. Gli occhi rossi, la bocca rossa, la bocca della vittima. Franco sembra farsi dadà. Il film pare dadaista, imperniato di quell’intensità e negazione di cui parla Paolo Bertetto riferendosi a Tristan Tzara. Come dadà, il film di Franco diviene un balbettio infantile e scomposto di figure e miti destrutturati, visioni in negativo, macroelementi separati rigettati dalle strutture rigide della formalizzazione filmica standard. Franco, da buon anarchico, si disgrega in segno-visivo, cine-occhio sperimentale alla buona per i suoi mostri diversamente abili.

Medesimo discorso potremmo riservare a La maledizione di Frankenstein, seguito non-ortodosso del precedente, con Vernon questa volta nei panni di un Cagliostro negativo e radicale, ovattato dalle complicazioni serpentine dei suoi istinti arcani. Price è ancora il barone e muore quasi subito, per poi risorgere dall’oltretomba e dare ancora consigli alla figlia. Il mostro, in questa pellicola, ancor più che nel precedente, è una bestia goffa e argentata, emanazione rovesciata di un cinema vessillo decostruito, escrementizio, antiautoritario e infantile.

Medesimo discorso potremmo riservare a La maledizione di Frankenstein, seguito non-ortodosso del precedente, con Vernon questa volta nei panni di un Cagliostro negativo e radicale, ovattato dalle complicazioni serpentine dei suoi istinti arcani. Price è ancora il barone e muore quasi subito, per poi risorgere dall’oltretomba e dare ancora consigli alla figlia. Il mostro, in questa pellicola, ancor più che nel precedente, è una bestia goffa e argentata, emanazione rovesciata di un cinema vessillo decostruito, escrementizio, antiautoritario e infantile.

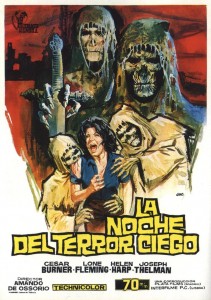

Abbiamo detto che anche la campagna è un segno potente di presagio e la Spagna è terra rurale sconfinata, un enorme mezzogiorno in balia delle credenze più magiche. La campagna brulla e scoperchiata è al centro di tutto l’incipit de La noche del terror ciego di Amando de Ossorio, il primo film sui templari ciechi, mito tutto iberico derivato da alcuni racconti di G. A. Bequer (da noi editi in italiano con una cura editoriale di Graziella Chiarcossi per la Costa&Nolan). Le figure semi immobili e mummificate dei templari emergono come stelle che non brillano più, metempsicosi del rapporto tra vivi e morti, tra città e campagna. I giovani e modaioli ragazzi spagnoli partono da una città tradizionale, ricca di comfort e baciata dal turismo e via via precipitano (regrediscono, un concetto a mio avviso fondamentale nel gotico a tutte le latitudini) dentro una campagna astratta, fatta di isolamento e autismo, una pura natura indifferente agli sforzi di plasmazione e dominio dell’uomo. La natura presente nel film è ostile e minacciosa, segno di vuoto e irrazionalità, comunque agente punitivo nei confronti dei ragazzi rei di essere troppo degenerati e superficiali. I templari rappresentano una linfa oscura, probabilmente una metafora del male puro a cui attinge anche la dittatura e comunque un male non controllabile, organizzabile.

Abbiamo detto che anche la campagna è un segno potente di presagio e la Spagna è terra rurale sconfinata, un enorme mezzogiorno in balia delle credenze più magiche. La campagna brulla e scoperchiata è al centro di tutto l’incipit de La noche del terror ciego di Amando de Ossorio, il primo film sui templari ciechi, mito tutto iberico derivato da alcuni racconti di G. A. Bequer (da noi editi in italiano con una cura editoriale di Graziella Chiarcossi per la Costa&Nolan). Le figure semi immobili e mummificate dei templari emergono come stelle che non brillano più, metempsicosi del rapporto tra vivi e morti, tra città e campagna. I giovani e modaioli ragazzi spagnoli partono da una città tradizionale, ricca di comfort e baciata dal turismo e via via precipitano (regrediscono, un concetto a mio avviso fondamentale nel gotico a tutte le latitudini) dentro una campagna astratta, fatta di isolamento e autismo, una pura natura indifferente agli sforzi di plasmazione e dominio dell’uomo. La natura presente nel film è ostile e minacciosa, segno di vuoto e irrazionalità, comunque agente punitivo nei confronti dei ragazzi rei di essere troppo degenerati e superficiali. I templari rappresentano una linfa oscura, probabilmente una metafora del male puro a cui attinge anche la dittatura e comunque un male non controllabile, organizzabile.

Un male a cui ci si deve sottomettere, a cui offrire tutto, anche le proprie figlie vergini pur di sopravvivere in una vita, a una vita che vita non è. Cosa che si capisce bene nell’ultimo film che Ossorio dedica al mito oscuro dei cavalieri ciechi; La notte dei resuscitati ciechi, infatti, mostra un paesino a picco sul mare, cintato dalle grida perenni dei gabbiani; i paesani, gente rozza e analfabeta lontanissima dalle città metropolitane, offrono ogni notte ai templari una giovane da smembrare. Nessuno che si ribella, nessuno che storce il naso. Tutto normale. Come una dittatura. Come un lavoro opprimente e devastante per la salute come all’eternit di Casale o le odierne acciaierie di Taranto. Il pane o la morte. I templari o la perdizione.

Un male a cui ci si deve sottomettere, a cui offrire tutto, anche le proprie figlie vergini pur di sopravvivere in una vita, a una vita che vita non è. Cosa che si capisce bene nell’ultimo film che Ossorio dedica al mito oscuro dei cavalieri ciechi; La notte dei resuscitati ciechi, infatti, mostra un paesino a picco sul mare, cintato dalle grida perenni dei gabbiani; i paesani, gente rozza e analfabeta lontanissima dalle città metropolitane, offrono ogni notte ai templari una giovane da smembrare. Nessuno che si ribella, nessuno che storce il naso. Tutto normale. Come una dittatura. Come un lavoro opprimente e devastante per la salute come all’eternit di Casale o le odierne acciaierie di Taranto. Il pane o la morte. I templari o la perdizione.

Sceglieremo sempre il pane e loro lo sanno bene.

Interessante l’uso del rallenty con cui i templari cavalcano e si muovono (accompagnati da musiche urticanti e semplicissime – musiche etnografiche e rurali volte a creare un senso di fastidio più che di alleggerimento della visione).

Anche le vampire del bellissimo Le messe nere della contessa Dracula di Leon Klimovsky ondeggiano tra i fumi al rallenty. La dimensione fantastica, soprattutto in un film come questo, rappresenta l’ideologia popolare dello spazio/tempo come qualcosa di pluridirezionale, che ci sovrasta, ci accompagna, ci segue sempre. Una dimensione invisibile e prossima che ci trascende e anticipa e dentro la quale, prima o poi, finiremo per restare intrappolati. Le pallottole, gli oggetti, gli orologi del mondo concreto non possono nulla contro il “realismo” astratto dell’altro mondo, reticolato spaziale di irrequietudine e ripetizioni. Un fuori/dentro che segna la zona critica dentro la quale si muove il gotico spagnolo, capace più di altre cinematografie di costruire su queste assi la sua intrinseca originalità espressiva.

Anche le vampire del bellissimo Le messe nere della contessa Dracula di Leon Klimovsky ondeggiano tra i fumi al rallenty. La dimensione fantastica, soprattutto in un film come questo, rappresenta l’ideologia popolare dello spazio/tempo come qualcosa di pluridirezionale, che ci sovrasta, ci accompagna, ci segue sempre. Una dimensione invisibile e prossima che ci trascende e anticipa e dentro la quale, prima o poi, finiremo per restare intrappolati. Le pallottole, gli oggetti, gli orologi del mondo concreto non possono nulla contro il “realismo” astratto dell’altro mondo, reticolato spaziale di irrequietudine e ripetizioni. Un fuori/dentro che segna la zona critica dentro la quale si muove il gotico spagnolo, capace più di altre cinematografie di costruire su queste assi la sua intrinseca originalità espressiva.

Il resto è gioco puro, baloccarsi coi miti stranieri e re-inserirli nella tradizione basca, penso a film magnifici e pasticciati come Dr. Jekyll y el hombre lobo (sempre di Klimovsky) in cui Nachy da uomo lupo diventa pure un Hyde sporcaccione e pornografo da romanzetto pulp italiota.

Oppure El retorno de Walpurgis di Carlos Aured, film incantevole e disadorno, pieno di nebbie, bare scoperchiate e cadaveri a cui vengono strappati gli occhi per impedirne una probabile resurrezione contagiosa. Aured ha cura di mettere in scena la scena madre del film con delle donne pasciute e tettone che offrono i loro deretani a un Satanas nero in calzamaglia che assomiglia a tanti maniaci del thrilling italiano. In questi film l’omaggio a Lon Chaney si intercala col sogno simbolico e orizzontale di un paese pervaso di folklore e tradizione, di metafisica e religione e oppresso dai segni fisici, appunto “reali”, di un potere nero, destrorso che non esita a marchiare i corpi, a deformarli e straziarli, a farli sparire per restituirli già frolli delle abissali profondità della fossa.

Oppure El retorno de Walpurgis di Carlos Aured, film incantevole e disadorno, pieno di nebbie, bare scoperchiate e cadaveri a cui vengono strappati gli occhi per impedirne una probabile resurrezione contagiosa. Aured ha cura di mettere in scena la scena madre del film con delle donne pasciute e tettone che offrono i loro deretani a un Satanas nero in calzamaglia che assomiglia a tanti maniaci del thrilling italiano. In questi film l’omaggio a Lon Chaney si intercala col sogno simbolico e orizzontale di un paese pervaso di folklore e tradizione, di metafisica e religione e oppresso dai segni fisici, appunto “reali”, di un potere nero, destrorso che non esita a marchiare i corpi, a deformarli e straziarli, a farli sparire per restituirli già frolli delle abissali profondità della fossa.

Per chi non vive nel confort borghese delle città.

Per chi non vive nel confort borghese delle città.

Per chi è povero e si spacca ancora la schiena con una vanga.

Per i miserabili che si guadagnano da vivere coi calli delle loro mani.

E per tutte le giovinette senza istruzione.

Non resta che rimanere coesi, insieme nelle rigide regole di una piccola comunità agricola.

Un paese appunto.

Magari fuori dalle carte geografiche.

Lontano dagli aeroporti internazionali.

Lontano dai turisti.

Penso alla geografia spettrale presente nel paese spettrale de L’orgia notturna dei vampiri, sorta di viaggio etnografico d’un gruppo di turisti scopofili dentro al diverso realismo spagnolo. Il film ci mostra una metastoria, un extramondo concreto e bestiale, estraneo ai fenomeni metropolitani. Un microcosmo di mostri statici, ieratici, avvelenati dal bisogno di succhiare sangue e abbandonarsi alla violenza delle passioni.

Altro esempio di cosmo infinitesimale e chiuso è quello del capolavoro iberico di narciso Ibanez Serrador Gli orrori del liceo femminile, film che avrà una grande ripercussione anche all’estero, penso ai nostri thrilling ambientati in un collegio per ninfette. Serrador costruisce un Ottocento da feuilleton xilografato, zeppo di sadismo (la direttrice che fustiga, le kapò lesbiche, le ragazzine vogliosette o ingenue e bigotte come la Cristina Galbò). La direttrice carceriera è un padre castrante fascista, ossessionata dal bisogno di mantenere le regole e l’ordine, di incutere paura e distribuire punizioni corporali. Nel finale capiremo che tra loro c’è qualcuno che è più realista del re e vedremo a cosa conduce una educazione repressiva e soffocante, consumata negli stretti binari dell’obbedienza cieca.

Altro esempio di cosmo infinitesimale e chiuso è quello del capolavoro iberico di narciso Ibanez Serrador Gli orrori del liceo femminile, film che avrà una grande ripercussione anche all’estero, penso ai nostri thrilling ambientati in un collegio per ninfette. Serrador costruisce un Ottocento da feuilleton xilografato, zeppo di sadismo (la direttrice che fustiga, le kapò lesbiche, le ragazzine vogliosette o ingenue e bigotte come la Cristina Galbò). La direttrice carceriera è un padre castrante fascista, ossessionata dal bisogno di mantenere le regole e l’ordine, di incutere paura e distribuire punizioni corporali. Nel finale capiremo che tra loro c’è qualcuno che è più realista del re e vedremo a cosa conduce una educazione repressiva e soffocante, consumata negli stretti binari dell’obbedienza cieca.

Fa gioco l’altro capolavoro iberico di Jorge Grau, Non si deve profanare il sonno dei morti con Ray Lovelock e ancora Christine Galbò.

Fa gioco l’altro capolavoro iberico di Jorge Grau, Non si deve profanare il sonno dei morti con Ray Lovelock e ancora Christine Galbò.

Qui lo sbirro fascio di Arthur Kennedy ne combina di tutti i colori e fa più danni dei morti ecologici del film. Nonostante l’ambientazione inglese, lo spirito spagnolo (e italiano) rimane proprio nella costruzione oppressiva della campagna e dei suoi abitanti, indifferenti o egoisti, incapaci di capire che il male è alle porte, pronto a bussare. Grau non lesina splatter e imbastisce il suo escaton privato, un crollo della società destrorsa e gerarchica; i suoi zombi sono delle malattie psichiche moderne, dei “nuovi” mostri rispetto ai licantropi di Naschy o alle vampire di Klimovsky, tuttavia si muovono in un tempo schizofrenico e cosmico (la Londra dell’incipit intasata da schifezze e gas tossici, apparentemente libertaria – la ragazza nuda che protesta – in realtà irreggimentata dal traffico orizzontale, dagli orari degli uffici, dal tempo libero castrato dentro l’orrendo binario del week-end preparato e centellinato), infettato (nei suoi angoli) dalla superstizione dolorosa dei campagnoli. In Grau l’esperienza religiosa non è più di alcun conforto (ma qui siamo al cospetto di un regista titanico rispetto ad altri conterranei) e i simboli funerari rimangono come involucri psicopatologici di un mondo abnorme e psicotico. Gli zombi schizofrenici hanno un carattere cosmico, religioso, metafisico, sono il trapasso dalla sanità alla malattia latente, ultima intuizione di un presente simbolicamente oggettivato nel “collasso”.

E così il sentore del catastrofico si scatena nelle scene del vecchio cimitero, coi lumini, i colombari, la putrefazione ancora una volta incendiaria.

Jorge Grau aveva precedentemente girato un altro film, per me bellissimo, mi riferisco a quel Ceremonia sangrienta del 1973, con Lucia Bosé, Espartaco Santoni, Ewa Aulin, Silvano Tranquilli. La Bosè è un’omonima della Erszbet Bathory e come lei vede sfiorire la propria giovinezza. Il sangue di giovani ragazze del volgo sarà la soluzione più rapida. Grau però gioca a complicare la trama e ci mette pure il marito della contessa, Santoni, che prima presenzia a un processo per vampirismo, poi si finge morto per poter sfogare la sua libidine perversa ai danni delle giovani, mentre Erszebet si bagna col loro sangue. I due sanguinari non sono vampiri, tuttavia intorno a loro fiorisce un corollario di superstizioni becere e ignoranti. L’ignoranza è la miglior arma che il potere, una dittatura, ha a sua disposizione. E Grau è originalissimo nel mostrarci la calligrafia folklorica del vampiro, partendo da quel nome, Plogojowitz, citato e che rimanda a una storia settecentesca tra le più famose, di un vampiro non in frac, nel villaggio poverissimo di Kisilova; Plogo causa un’epidemia contagiosa e il popolino si deve armare di un giovane vergine su cavallo bianco per individuare la sepoltura del vampyr. In seguito si lavora di paletto e asce sul corpo, fino a triturarlo, incenerirlo, non prima di averlo sottoposto a un grottesco processo. Fin qui il folklore appunto, da cui Grau innesta la degenerazione psichiatrica dei coniugi, entrambi senescenti, incapaci di accettare la decadenza dei loro corpi. Il conte e la contessa si scatenano libidinosi sui corpi delle fanciulle povere, sicuri di farla franca, di non incappare nel sospetto del popolino. E la contessa può abbandonarsi al suo vizio solitario, al bisogno di sbiancarsi le mani, il viso, paludare le proprie carni nel sentore umido della luna. Alla fine però, nel tirare troppo la corda, succede (oggi purtroppo non succede più, peccato!) che la plebe s’incazzi, prenda i forconi e revochi ogni privilegio feudale. E la torma di buzzurri con fiaccole, che si reca nella cripta del conte per riesumarne il presunto cadavere, troverà una gradita sorpresa: nel sarcofago gotico due corpi nudi allacciati in un trionfo d’erotismo sadico. Il resto è un carosello di apparizioni putrefatte di vergini, processi sommari e piatti brulicanti di vermi!

Jorge Grau aveva precedentemente girato un altro film, per me bellissimo, mi riferisco a quel Ceremonia sangrienta del 1973, con Lucia Bosé, Espartaco Santoni, Ewa Aulin, Silvano Tranquilli. La Bosè è un’omonima della Erszbet Bathory e come lei vede sfiorire la propria giovinezza. Il sangue di giovani ragazze del volgo sarà la soluzione più rapida. Grau però gioca a complicare la trama e ci mette pure il marito della contessa, Santoni, che prima presenzia a un processo per vampirismo, poi si finge morto per poter sfogare la sua libidine perversa ai danni delle giovani, mentre Erszebet si bagna col loro sangue. I due sanguinari non sono vampiri, tuttavia intorno a loro fiorisce un corollario di superstizioni becere e ignoranti. L’ignoranza è la miglior arma che il potere, una dittatura, ha a sua disposizione. E Grau è originalissimo nel mostrarci la calligrafia folklorica del vampiro, partendo da quel nome, Plogojowitz, citato e che rimanda a una storia settecentesca tra le più famose, di un vampiro non in frac, nel villaggio poverissimo di Kisilova; Plogo causa un’epidemia contagiosa e il popolino si deve armare di un giovane vergine su cavallo bianco per individuare la sepoltura del vampyr. In seguito si lavora di paletto e asce sul corpo, fino a triturarlo, incenerirlo, non prima di averlo sottoposto a un grottesco processo. Fin qui il folklore appunto, da cui Grau innesta la degenerazione psichiatrica dei coniugi, entrambi senescenti, incapaci di accettare la decadenza dei loro corpi. Il conte e la contessa si scatenano libidinosi sui corpi delle fanciulle povere, sicuri di farla franca, di non incappare nel sospetto del popolino. E la contessa può abbandonarsi al suo vizio solitario, al bisogno di sbiancarsi le mani, il viso, paludare le proprie carni nel sentore umido della luna. Alla fine però, nel tirare troppo la corda, succede (oggi purtroppo non succede più, peccato!) che la plebe s’incazzi, prenda i forconi e revochi ogni privilegio feudale. E la torma di buzzurri con fiaccole, che si reca nella cripta del conte per riesumarne il presunto cadavere, troverà una gradita sorpresa: nel sarcofago gotico due corpi nudi allacciati in un trionfo d’erotismo sadico. Il resto è un carosello di apparizioni putrefatte di vergini, processi sommari e piatti brulicanti di vermi!

La semana del asesino di Eloy de la Iglesia, film del 1971, con Vicente Parra, Emma Cohen, Eusebio Poncela: qui si mette in mostra una trama differente, proiettata dentro una Spagna moderna, all’apparenza lontana dai film sui licantropi e l’hombre lobo. Un uomo che lavora in un mattatoio – luogo impregnato dal sangue degli animali macellati – abituato all’odore della morte, ai muggiti di terrore puro. Per una serie di sventure, quest’uomo, in una sola settimana, finirà per uccidere 6 persone e tenersi i cadaveri martoriati (e decomposti) in casa, una baracca assediata dal caldo, dai cani randagi e da una torma di ragazzini dediti a una partita di football. L’uomo è perennemente in canottiera e si aggira per quei baretti di una volta tutti in formica e acciaio. La baracca dell’uomo è circondata dalla polvere di una campagna ormai depredata dall’uomo e svuotata. Dinanzi un condominio nuovissimo, anticipazione della nuova Spagna moderna e metropolitana. Il generale Franco è ancora al potere, per poco. Tuttavia l’uomo, il macellaio assassino ha una paura fottuta delle autorità e coltiva colpevolmente la sua colpa unitamente a una strana attrazione per un giovane facoltoso che si ostina a rimanergli amico (e che lo spia con un binocolo dall’alto del condominio mentre ammazza le sue vittime). Quando dei poliziotti-padri li fermano mentre fumano seduti fuori da un bar, l’assassino suda come un maiale e quasi trema.

La semana del asesino di Eloy de la Iglesia, film del 1971, con Vicente Parra, Emma Cohen, Eusebio Poncela: qui si mette in mostra una trama differente, proiettata dentro una Spagna moderna, all’apparenza lontana dai film sui licantropi e l’hombre lobo. Un uomo che lavora in un mattatoio – luogo impregnato dal sangue degli animali macellati – abituato all’odore della morte, ai muggiti di terrore puro. Per una serie di sventure, quest’uomo, in una sola settimana, finirà per uccidere 6 persone e tenersi i cadaveri martoriati (e decomposti) in casa, una baracca assediata dal caldo, dai cani randagi e da una torma di ragazzini dediti a una partita di football. L’uomo è perennemente in canottiera e si aggira per quei baretti di una volta tutti in formica e acciaio. La baracca dell’uomo è circondata dalla polvere di una campagna ormai depredata dall’uomo e svuotata. Dinanzi un condominio nuovissimo, anticipazione della nuova Spagna moderna e metropolitana. Il generale Franco è ancora al potere, per poco. Tuttavia l’uomo, il macellaio assassino ha una paura fottuta delle autorità e coltiva colpevolmente la sua colpa unitamente a una strana attrazione per un giovane facoltoso che si ostina a rimanergli amico (e che lo spia con un binocolo dall’alto del condominio mentre ammazza le sue vittime). Quando dei poliziotti-padri li fermano mentre fumano seduti fuori da un bar, l’assassino suda come un maiale e quasi trema.  La visione degli stemmi, delle divise, di quei volti vecchi e sempiterni lo riporta a una dimensione infantile, dove il fascismo ci guida per mano e ci dice come dobbiamo comportarci. Oltre a questo, la bellezza del film sta nel mettere al centro della scena – non più un hombre lobo ridicolmente affidato a un Naschy super trash – uno psicopatico “moderno”, un uomo qualunque in parte vittima delle circostanze, in parte della propria vigliaccheria. Un inetto che si aggira tra il condominio modernissimo e la baracca polverosa, dicotomia realistica avvincente. Attorno una Spagna nuova, non più fatta di villaggi nebbiosi e irti di superstizioni. Non più in balia delle sue mummie, dei suoi mostri, delle sue superstizioni. La città in cui Vicente Parra consuma la sua tragedia pare una cartolina degli anni ‘70, composta da condomini metafisici, tableaux di cemento invivibili, establishment di un potere, un nuovo potere che avanza, che ingoierà tutti i generali Franco della Storia e i loro servi, un potere economico già sul punto di astrarsi, rarefarsi nella grandiosità vacua dei lavori pubblici, delle strade anonime, degli hinterland senza qualità, diorami commerciali che rappresentano un passo avanti, una piccola conquista operaia dalle macerie dell’ultima guerra;

La visione degli stemmi, delle divise, di quei volti vecchi e sempiterni lo riporta a una dimensione infantile, dove il fascismo ci guida per mano e ci dice come dobbiamo comportarci. Oltre a questo, la bellezza del film sta nel mettere al centro della scena – non più un hombre lobo ridicolmente affidato a un Naschy super trash – uno psicopatico “moderno”, un uomo qualunque in parte vittima delle circostanze, in parte della propria vigliaccheria. Un inetto che si aggira tra il condominio modernissimo e la baracca polverosa, dicotomia realistica avvincente. Attorno una Spagna nuova, non più fatta di villaggi nebbiosi e irti di superstizioni. Non più in balia delle sue mummie, dei suoi mostri, delle sue superstizioni. La città in cui Vicente Parra consuma la sua tragedia pare una cartolina degli anni ‘70, composta da condomini metafisici, tableaux di cemento invivibili, establishment di un potere, un nuovo potere che avanza, che ingoierà tutti i generali Franco della Storia e i loro servi, un potere economico già sul punto di astrarsi, rarefarsi nella grandiosità vacua dei lavori pubblici, delle strade anonime, degli hinterland senza qualità, diorami commerciali che rappresentano un passo avanti, una piccola conquista operaia dalle macerie dell’ultima guerra;  altri Vicente Parra saranno più fortunati, avranno accesso al consumismo di massa, diverranno i nuovi benestanti, notai, avvocati, impiegati dell’ennesimo – inutile – ente pubblico che elargirà loro una baby pensione pagata dalle generazioni successive; il paesaggio spettrale e la baracca sono in procinto di scomparire, simboli di disordine e imperfezione da livellare in postproduzione e sostituire col mare tranquillo, senza increspature, del supercondominio ballardiano in cui vive Poncela; supercondominio privo di disturbo, in Full HD, coi sorrisi da laboratorio dei suoi abitanti, superstiti di una apocalisse antropologica (vedi Pasolini e le sue tesi sulla messa in onda televisiva, nel 1975, del suo Accattone con Franco Citti – che è morto da poco e qui ricordo)…

altri Vicente Parra saranno più fortunati, avranno accesso al consumismo di massa, diverranno i nuovi benestanti, notai, avvocati, impiegati dell’ennesimo – inutile – ente pubblico che elargirà loro una baby pensione pagata dalle generazioni successive; il paesaggio spettrale e la baracca sono in procinto di scomparire, simboli di disordine e imperfezione da livellare in postproduzione e sostituire col mare tranquillo, senza increspature, del supercondominio ballardiano in cui vive Poncela; supercondominio privo di disturbo, in Full HD, coi sorrisi da laboratorio dei suoi abitanti, superstiti di una apocalisse antropologica (vedi Pasolini e le sue tesi sulla messa in onda televisiva, nel 1975, del suo Accattone con Franco Citti – che è morto da poco e qui ricordo)…

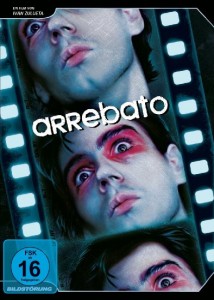

Punto di arrivo e conclusione del gotico spagnolo, perlomeno quello che si è originato dalla fine degli anni ’60, è Arrebato di Ivan Zulueta, cineasta sperimentale approdato (come Aguirre) al cinema normale e poi sparito definitivamente nelle spirali dell’eroina. Zulueta aveva girato numerosi cortometraggi usando la tecnica del time lapse che permette di accelerare in modo surreale il movimento delle nuvole, del sole, delle ombre, delle cose e delle persone. Ne sono uscite opere semplicissime, girate dal terrazzo della sua casa o con alcuni amici, film apertamente ispirati al cinema di Andy Warhol e della pop arte americana. Tuttavia Zulueta è un regista fuori, difficilmente inseribile dentro a un circuito commerciale e Arrebato non fa eccezione. La trama, confusa, pare anticipare alcune derive cronenberghiane degli anni ‘80, solo in un’accezione estetica, artistica, fine a se stessa. Eusebio Poncela interpreta il regista di horror spagnoli Josè Sirgado, autore di una pellicola che rimanda direttamente ai film con l’hombre lobo di Naschy. Sirgado è al lavoro su un nuovo film di vampiri e anche questo pare qualcosa di molto rolliniano, con una vampira in bianco e nero, vestita di nero, che esce da una tomba, digrigna la bocca, le labbra rosse di sangue e striscia lungo un muro poroso. Sirgado e il suo montatore ci mostrano solo questo frammento rolliniano bellissimo che vale l’intera pellicola. La vampira che esce dalla bara, poi si riavvolge la pellicola e la vampira rientra nella bara. Così all’infinito. Sirgado tuttavia è stanco, dedito alla sonnolenza dell’eroina e cerca nuove ispirazioni. Le troverà in Pedro, un cineamatore dilettante che gira corti sperimentali nella sua casa in campagna e vive come un 12enne nel corpo di un 30enne. Pedro realizza corti che sono identici a quelli del vero Zulueta ed è alla ricerca dei ritmi occulti delle cose. Pedro è un Peter Pan ossessionato dal cinema, dal cine-occhio delle bambole, dalla tecnica del time lapse per aprire le porte di un mondo nascosto che si intravede appena, una dimensione parallela come quella più volte scoperchiata nelle opere di David Lynch. Pedro e Sirgado finiranno per sacrificare alla divinità cinema le loro vittime, a immolarsi a loro volta per finire vampirizzati (la vampira dell’inizio, fotogramma imprigionato nella moviola, libera di strusciare lungo un muro da esecuzioni, senza mai doversi evolvere in una storia, in un inizio, un centro, una fine). Così Sirgado e Pedro, regista uno e cineamatore sperimentale l’altro, corpi in perenne balia di una sonnolenza surreale indotta dall’eroina e pronti a donare quel che rimane del loro sangue blu alla cinepresa, al Super 8, alle pellicole della Kodak. Sirgado e Pedro partono dal mondo dei mostri in celluloide amati da Naschy il culturista panzone e ci conducono dentro una Spagna differente, in cambiamento. La movida è partita. Almodovar diventerà presto il nuovo messia del cine spagnolo. La moda, il punk, il sesso, le droghe invadono le strade liberate dalla salma di Franco il generalissimo.

Punto di arrivo e conclusione del gotico spagnolo, perlomeno quello che si è originato dalla fine degli anni ’60, è Arrebato di Ivan Zulueta, cineasta sperimentale approdato (come Aguirre) al cinema normale e poi sparito definitivamente nelle spirali dell’eroina. Zulueta aveva girato numerosi cortometraggi usando la tecnica del time lapse che permette di accelerare in modo surreale il movimento delle nuvole, del sole, delle ombre, delle cose e delle persone. Ne sono uscite opere semplicissime, girate dal terrazzo della sua casa o con alcuni amici, film apertamente ispirati al cinema di Andy Warhol e della pop arte americana. Tuttavia Zulueta è un regista fuori, difficilmente inseribile dentro a un circuito commerciale e Arrebato non fa eccezione. La trama, confusa, pare anticipare alcune derive cronenberghiane degli anni ‘80, solo in un’accezione estetica, artistica, fine a se stessa. Eusebio Poncela interpreta il regista di horror spagnoli Josè Sirgado, autore di una pellicola che rimanda direttamente ai film con l’hombre lobo di Naschy. Sirgado è al lavoro su un nuovo film di vampiri e anche questo pare qualcosa di molto rolliniano, con una vampira in bianco e nero, vestita di nero, che esce da una tomba, digrigna la bocca, le labbra rosse di sangue e striscia lungo un muro poroso. Sirgado e il suo montatore ci mostrano solo questo frammento rolliniano bellissimo che vale l’intera pellicola. La vampira che esce dalla bara, poi si riavvolge la pellicola e la vampira rientra nella bara. Così all’infinito. Sirgado tuttavia è stanco, dedito alla sonnolenza dell’eroina e cerca nuove ispirazioni. Le troverà in Pedro, un cineamatore dilettante che gira corti sperimentali nella sua casa in campagna e vive come un 12enne nel corpo di un 30enne. Pedro realizza corti che sono identici a quelli del vero Zulueta ed è alla ricerca dei ritmi occulti delle cose. Pedro è un Peter Pan ossessionato dal cinema, dal cine-occhio delle bambole, dalla tecnica del time lapse per aprire le porte di un mondo nascosto che si intravede appena, una dimensione parallela come quella più volte scoperchiata nelle opere di David Lynch. Pedro e Sirgado finiranno per sacrificare alla divinità cinema le loro vittime, a immolarsi a loro volta per finire vampirizzati (la vampira dell’inizio, fotogramma imprigionato nella moviola, libera di strusciare lungo un muro da esecuzioni, senza mai doversi evolvere in una storia, in un inizio, un centro, una fine). Così Sirgado e Pedro, regista uno e cineamatore sperimentale l’altro, corpi in perenne balia di una sonnolenza surreale indotta dall’eroina e pronti a donare quel che rimane del loro sangue blu alla cinepresa, al Super 8, alle pellicole della Kodak. Sirgado e Pedro partono dal mondo dei mostri in celluloide amati da Naschy il culturista panzone e ci conducono dentro una Spagna differente, in cambiamento. La movida è partita. Almodovar diventerà presto il nuovo messia del cine spagnolo. La moda, il punk, il sesso, le droghe invadono le strade liberate dalla salma di Franco il generalissimo.  La notte è piena di manifesti, luci al neon, odori, deviazioni, sesso. Sirgado viaggia con la sua auto in una notte livida e blu che pare una pera burroughsiana. Un pasto nudo in Super 8 per Zulueta che, come i suoi personaggi, finirà per impazzire di droghe, non girare altri film e chiudersi in casa in vestaglia coi genitori per il resto della sua vita. Sirgado e Pedro sono due feticisti inorganici moderni, eccitati dai feticci della pellicola, dai vecchi fumetti in chrome, dalle cassette musicali. Il loro feticismo è grottesco e stravagante e non raffigura, non produce, non significa nulla, così come i film di Sirgado sull’hombre lobo e non Alan Ladd. La tossicomania di Sirgado/Poncela è un sentire neutro, una tonalità grigia bluastra che ammorba i ritmi, le pause (ricercate, volute, esaltate) del film. Arrebato, ossia ecstasy alla Lou Reed, rapimento, pausa dalla vita, dai suoi ritmi, dai suoi obblighi, dalle sue cadute o risalite. Non vi è tensione o riposo nel corpo di Sirgado, solo una sottrazione morfinomane radicale ed estrema. La sessualità del film è immobile. E’ un vizio senza catarsi, una disarticolazione che non chiede altro che la prosecuzione intransitiva di un singolo fotogramma. La vampira che esce dalla bara, storce la bocca, labbra rosse di sangue rolliniane. La vampira che striscia lungo il muro, il nastro che si riavvolge, la vampira che torna nella bara e ci guarda per un attimo. Ecco l’arrebato!

La notte è piena di manifesti, luci al neon, odori, deviazioni, sesso. Sirgado viaggia con la sua auto in una notte livida e blu che pare una pera burroughsiana. Un pasto nudo in Super 8 per Zulueta che, come i suoi personaggi, finirà per impazzire di droghe, non girare altri film e chiudersi in casa in vestaglia coi genitori per il resto della sua vita. Sirgado e Pedro sono due feticisti inorganici moderni, eccitati dai feticci della pellicola, dai vecchi fumetti in chrome, dalle cassette musicali. Il loro feticismo è grottesco e stravagante e non raffigura, non produce, non significa nulla, così come i film di Sirgado sull’hombre lobo e non Alan Ladd. La tossicomania di Sirgado/Poncela è un sentire neutro, una tonalità grigia bluastra che ammorba i ritmi, le pause (ricercate, volute, esaltate) del film. Arrebato, ossia ecstasy alla Lou Reed, rapimento, pausa dalla vita, dai suoi ritmi, dai suoi obblighi, dalle sue cadute o risalite. Non vi è tensione o riposo nel corpo di Sirgado, solo una sottrazione morfinomane radicale ed estrema. La sessualità del film è immobile. E’ un vizio senza catarsi, una disarticolazione che non chiede altro che la prosecuzione intransitiva di un singolo fotogramma. La vampira che esce dalla bara, storce la bocca, labbra rosse di sangue rolliniane. La vampira che striscia lungo il muro, il nastro che si riavvolge, la vampira che torna nella bara e ci guarda per un attimo. Ecco l’arrebato!

Nel 1985 Paul Naschy non appende la panza al chiodo. E ci riprova. Stessa trama risicata, stesse idee da fine anni ‘60, stessi trucchi da 4 soldi in piena era Lucasfilm e impero americano del popcorn. Solo per questo The craving (El retorno del hombre lobo) mi piace moltissimo. Naschy, col suo vero nome Jacinto Molina, dirige una pellicola gotica come non fa più nessuno. Bava è morto. Margheriti è nelle Filippine e ha cambiato genere, Fulci chiude col thriller e si appresta a girare quel film cazzata che è Zombi 3. Argento fa il produttore. La Hammer Film ha tirato le cuoia, perché nessuno andava più a vedere quei film. Cushing si è ritirato e Lee vive da comparsa di lusso dentro le pellicole di Tim Burton. A chi salterebbe in mente di girare in pellicola un’opera che trasuda gotico in costume e nell’incipit si ispira niente meno che a La maschera del demonio di Bava? Naschy recupera il soggettino de Le messe nere della contessa Dracula e lo rifà con un uso smodato di carrelli e una regia elegante. Il gore è vecchia maniera, con la contessa Bathory che fa il classico bagno nel sangue. Naschy mette dentro tutto e non si risparmia, come se fosse l’ultima volta. Torna l’uomo lupo, la vampira, il templare cieco zombi, la sfregiata. Il ritmo è lento come in un film degli anni ’60 e le musiche sono rubate dai gotici italiani del tempo. Un mausoleo splatter incuneato dentro gli anni ’80, una sorta di sfida alla multinazionale americana del divertimento.

Nel 1985 Paul Naschy non appende la panza al chiodo. E ci riprova. Stessa trama risicata, stesse idee da fine anni ‘60, stessi trucchi da 4 soldi in piena era Lucasfilm e impero americano del popcorn. Solo per questo The craving (El retorno del hombre lobo) mi piace moltissimo. Naschy, col suo vero nome Jacinto Molina, dirige una pellicola gotica come non fa più nessuno. Bava è morto. Margheriti è nelle Filippine e ha cambiato genere, Fulci chiude col thriller e si appresta a girare quel film cazzata che è Zombi 3. Argento fa il produttore. La Hammer Film ha tirato le cuoia, perché nessuno andava più a vedere quei film. Cushing si è ritirato e Lee vive da comparsa di lusso dentro le pellicole di Tim Burton. A chi salterebbe in mente di girare in pellicola un’opera che trasuda gotico in costume e nell’incipit si ispira niente meno che a La maschera del demonio di Bava? Naschy recupera il soggettino de Le messe nere della contessa Dracula e lo rifà con un uso smodato di carrelli e una regia elegante. Il gore è vecchia maniera, con la contessa Bathory che fa il classico bagno nel sangue. Naschy mette dentro tutto e non si risparmia, come se fosse l’ultima volta. Torna l’uomo lupo, la vampira, il templare cieco zombi, la sfregiata. Il ritmo è lento come in un film degli anni ’60 e le musiche sono rubate dai gotici italiani del tempo. Un mausoleo splatter incuneato dentro gli anni ’80, una sorta di sfida alla multinazionale americana del divertimento.

Un’eresia del fantaterrore che merita rispetto.

E Naschy è morto!

No, Naschy è vivo!

Eccoci dunque alla conclusione di questa breve analisi sul gotico spagnolo, analisi che vede prevalere una nutrita serie di pellicole (per un esame più attento e capace rimando ai volumi già citati all’inizio) caratterizzate da un’estrema povertà produttiva, spesso da una sciattezza realizzativa e interpretativa (su tutti Naschy, risibile divo tarchiato, dal fascino assai resistibile ma dall’amore sincero per il genere) e da una scrittura rozza e banale, spesso residuale. Eppure la messa in scena dei film, riesce a cogliere un “realismo” nuovo, sconosciuto al cinema dell’orrore, un “realismo” cupo, volgare, nero, malato e saturo, un realismo che contiene le dicotomie di un paese ancora franato dentro l’assolutismo di una insensata (e antimoderna) dittatura dei corpi e delle menti e che produce un cinema spinoso e obliquo, meno surreale e più compatto, arcaico. In definitiva originale e anti-moderno (anche quando si parla di film apparentemente tecnologici come Arrebato).

Eccoci dunque alla conclusione di questa breve analisi sul gotico spagnolo, analisi che vede prevalere una nutrita serie di pellicole (per un esame più attento e capace rimando ai volumi già citati all’inizio) caratterizzate da un’estrema povertà produttiva, spesso da una sciattezza realizzativa e interpretativa (su tutti Naschy, risibile divo tarchiato, dal fascino assai resistibile ma dall’amore sincero per il genere) e da una scrittura rozza e banale, spesso residuale. Eppure la messa in scena dei film, riesce a cogliere un “realismo” nuovo, sconosciuto al cinema dell’orrore, un “realismo” cupo, volgare, nero, malato e saturo, un realismo che contiene le dicotomie di un paese ancora franato dentro l’assolutismo di una insensata (e antimoderna) dittatura dei corpi e delle menti e che produce un cinema spinoso e obliquo, meno surreale e più compatto, arcaico. In definitiva originale e anti-moderno (anche quando si parla di film apparentemente tecnologici come Arrebato).

Quest’ultima caratteristica, oggi, a 40 anni di distanza da quelle opere, è la qualità che più di tutte merita di essere studiata e apprezzata come fonte di resistenza a un presente piatto e uniforme.