L’utopia è un’illusione, un falso ideale, un luogo, un assetto politico che non trova riscontro nella realtà comunemente intesa. Tommaso Moro, Campanella, Bacone, Swift, per citarne alcuni, ci parlano di questo buon luogo (eutopia, appunto) irraggiungibile, perché non situato in alcuna carta geografica, in alcun posto concreto. Sparta, nei secoli, è diventata un’utopia militaristica efficientissima; il comunismo è un’utopia (novecentesca) socialista sull’economia; l’escatologia cristiana è l’equivalente di un’eutopia, un buon luogo in cui riportire le anime salvate, a cui verrà destinato un non-luogo di serenità e contemplazione. L’utopia è un concetto molto sfruttato nella fantascienza e nella satira. Ancor più sfruttata è la distopia, il contrario dell’utopia. La distopia, o utopia negativa, descrive una società spaventosa, apocalittica, fatta di caos, sopraffazione e violenze varie. E qui la fantascienza si è sprecata.

L’utopia è un’illusione, un falso ideale, un luogo, un assetto politico che non trova riscontro nella realtà comunemente intesa. Tommaso Moro, Campanella, Bacone, Swift, per citarne alcuni, ci parlano di questo buon luogo (eutopia, appunto) irraggiungibile, perché non situato in alcuna carta geografica, in alcun posto concreto. Sparta, nei secoli, è diventata un’utopia militaristica efficientissima; il comunismo è un’utopia (novecentesca) socialista sull’economia; l’escatologia cristiana è l’equivalente di un’eutopia, un buon luogo in cui riportire le anime salvate, a cui verrà destinato un non-luogo di serenità e contemplazione. L’utopia è un concetto molto sfruttato nella fantascienza e nella satira. Ancor più sfruttata è la distopia, il contrario dell’utopia. La distopia, o utopia negativa, descrive una società spaventosa, apocalittica, fatta di caos, sopraffazione e violenze varie. E qui la fantascienza si è sprecata.

Su tutti: Dick, Ballard, Shekley, Orwell.

Tuttavia la distopia si è affacciata anche all’interno di una vena (minoritaria) letteraria, che ha saputo dialogare con le tecniche delle avanguardie; una letteratura sperimentale, distopica, non consolatoria, abile nel manipolare le tecniche della lingua letteraria e del linguaggio sociale.

Nell’interessante (e inutilmente lunghissima) biografia di Barry Miles sulla figura di William Burroughs (Io sono Burroughs, Il Saggiatore 2016), a pag. 478 si dice una cosa molto interessante. Burroughs (tra gli scrittori di fantascienza più originali degli anni ’60), nello sviluppare tecniche di scrittura debitrici delle avanguardie novecentesche, si interessa ai quotidiani, alle loro colonne lunghe e strette e identifica nella carta stampata un livello subliminale, come se fossero già dei cut-up, dei testi collettivi, flussi di stili, informazioni, eventi. Burroughs iniziò a tagliare i newspaper, a farci delle griglie, dei testi cut-up per cambiare il senso del testo, formulare nuovi significati. E’ da notare come la tecnica del cut-up, di matrice dadaista e consistente nel tagliare e ricomporre le parole di un testo altrui, venga riformulata secondo una nuova etica: le parole o i testi da scomporre e ricomporre non vengono scelti e selezionati per il loro colore, forma o grana (come facevano nell’arte visiva pittori come Picasso, Braque e soprattutto Kurt Schwitters [1]), bensì per il significato che rivestivano per Burroughs e Brion Gysin, il pittore e scrittore surrealista a cui si deve l’applicazione dei cut-up burroughsiani. Queste scomposizioni e ri-composizioni letterarie diventano una frusta per il cervello del lettore, un modo per confrontarsi con le matrici della Storia per ritagliare le fonti giornalistiche e riscrivere infinite volte la forma degli eventi, rompendone lo scorrimento e i rapporti di forza col potere. Su queste allegorie hanno lavorato molto le nostre neo-avanguardie degli anni ’60, penso al Gruppo 63, in particolare al lavoro poetico di Antonio Porta, portato avanti in raccolte come I rapporti (Feltrinelli, 1966), Cara (Feltrinelli, 1969) e soprattutto Metropolis (Feltrinelli, 1971) e Week-end (Cooperativa scrittori 1974), dove il poeta vicentino dà vita a testi abitati da frammenti di storia ed eventi, smozzicati in sintagmi sconvolti, senza alcuna gerarchia, affidati a una lingua paratattica, massmediale, mercificata. La storia è frantumata, sbriciolata in fotogrammi di una pellicola incentrata su incubi metropolitani [2], cannibalismo, mutilazioni e annichilimento commerciale. In Metropolis soprattutto, Porta costruisce dei veri collage di parole poesia-visiva, oggetti verbali, mini-happenig sul sadismo e la distruzione del genere umano, narrazioni deformi, non lontane dalle visioni oculari di Francis Bacon [3]. A sorreggere i testi è l’affiorare di una matrice onirica che gioca con le astrazioni logiche di un paesaggio futuribile perché già qui, già presente, quotidiano, banale. Come in un universo ormai eroso, da dopo bomba, le poesie di Porta si intitolano in modi inquietanti e sembrano prefigurare nuovi modi e modelli di comunicazione in una società alienata, bisognosa di ricostruire il linguaggio dei bambini sopravvissuti, delle coppie che lavorano e si riproducono. Gli automatismi finali e le scomposizioni della parola presenti in Week-end rimandano a certi passaggi fantascientifici presenti nel Beckett minimale di quegli anni (e qui rimando a un mio articolo pubblicato sulla Zona tempo fa: Beckett e la science fiction).

Nell’interessante (e inutilmente lunghissima) biografia di Barry Miles sulla figura di William Burroughs (Io sono Burroughs, Il Saggiatore 2016), a pag. 478 si dice una cosa molto interessante. Burroughs (tra gli scrittori di fantascienza più originali degli anni ’60), nello sviluppare tecniche di scrittura debitrici delle avanguardie novecentesche, si interessa ai quotidiani, alle loro colonne lunghe e strette e identifica nella carta stampata un livello subliminale, come se fossero già dei cut-up, dei testi collettivi, flussi di stili, informazioni, eventi. Burroughs iniziò a tagliare i newspaper, a farci delle griglie, dei testi cut-up per cambiare il senso del testo, formulare nuovi significati. E’ da notare come la tecnica del cut-up, di matrice dadaista e consistente nel tagliare e ricomporre le parole di un testo altrui, venga riformulata secondo una nuova etica: le parole o i testi da scomporre e ricomporre non vengono scelti e selezionati per il loro colore, forma o grana (come facevano nell’arte visiva pittori come Picasso, Braque e soprattutto Kurt Schwitters [1]), bensì per il significato che rivestivano per Burroughs e Brion Gysin, il pittore e scrittore surrealista a cui si deve l’applicazione dei cut-up burroughsiani. Queste scomposizioni e ri-composizioni letterarie diventano una frusta per il cervello del lettore, un modo per confrontarsi con le matrici della Storia per ritagliare le fonti giornalistiche e riscrivere infinite volte la forma degli eventi, rompendone lo scorrimento e i rapporti di forza col potere. Su queste allegorie hanno lavorato molto le nostre neo-avanguardie degli anni ’60, penso al Gruppo 63, in particolare al lavoro poetico di Antonio Porta, portato avanti in raccolte come I rapporti (Feltrinelli, 1966), Cara (Feltrinelli, 1969) e soprattutto Metropolis (Feltrinelli, 1971) e Week-end (Cooperativa scrittori 1974), dove il poeta vicentino dà vita a testi abitati da frammenti di storia ed eventi, smozzicati in sintagmi sconvolti, senza alcuna gerarchia, affidati a una lingua paratattica, massmediale, mercificata. La storia è frantumata, sbriciolata in fotogrammi di una pellicola incentrata su incubi metropolitani [2], cannibalismo, mutilazioni e annichilimento commerciale. In Metropolis soprattutto, Porta costruisce dei veri collage di parole poesia-visiva, oggetti verbali, mini-happenig sul sadismo e la distruzione del genere umano, narrazioni deformi, non lontane dalle visioni oculari di Francis Bacon [3]. A sorreggere i testi è l’affiorare di una matrice onirica che gioca con le astrazioni logiche di un paesaggio futuribile perché già qui, già presente, quotidiano, banale. Come in un universo ormai eroso, da dopo bomba, le poesie di Porta si intitolano in modi inquietanti e sembrano prefigurare nuovi modi e modelli di comunicazione in una società alienata, bisognosa di ricostruire il linguaggio dei bambini sopravvissuti, delle coppie che lavorano e si riproducono. Gli automatismi finali e le scomposizioni della parola presenti in Week-end rimandano a certi passaggi fantascientifici presenti nel Beckett minimale di quegli anni (e qui rimando a un mio articolo pubblicato sulla Zona tempo fa: Beckett e la science fiction).

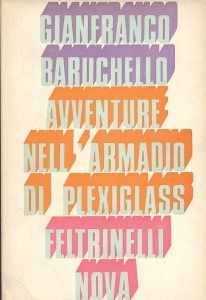

Su sensibilità affini si muove l’opera di Nanni Balestrini, anche lui esponente di spicco del Gruppo ’63 e ispiratore di certe pratiche di scrittura affini al collage dadaista e ai cut-up burroughsiani. Balestrini in Atlante 1967 (Scheiwiller, 1969) torna a interessarsi e a lavorare sui quotidiani in modi non lontani da quelli dello scrittore americano, costruendo un testo composto su due colonne. I quotidiani composti e ricomposti diventano allegorie del tempo, vero inconscio storico dell’uomo contemporaneo. Atlante 1967 è una esplorazione geografica del pianeta e dello spazio, dai ribollimenti primordiali della crosta terrestre, fino al disastro fantascientifico dell’Apollo 1, tragico tentativo di conquista dello spazio, argomento basico per centinaia di novelle di sci-fi. Anche la raccolta successiva di Balestrini, Senza lacrime per le rose (1969) è uno smontaggio ri-montaggio poetico di un testo di Mario Tronti, Operai e capitale, trasformato in una guerriglia urbana, lotte operaie e repressioni della polizia a Torino, che finiscono per diventare una sorta di cronaca ludica ed eversiva di una rivolta contro l’omologazione e le ideologie capitaliste, pura distopia di un mondo ormai in mano al capitale. L’interesse di Balestrini per il linguaggio globale dei quotidiani si riflette anche nella cura della collana Nova (titolo burroughsiano che rimanda al romanzo Nova Exspres) per Feltrinelli, che nel 1968 farà uscire un romanzo, fantascientifico nelle tecniche compositive, degne di un Philip Dick paranoico e schizzato. Il libro è di Gianfranco Barruchello (pittore e regista sperimentale degli anni ’60) e si intitola Avventure nell’armadio di plexiglass. Riporto per intero l’illuminante quarta di copertina: “Conoscete già il plexiglass. E’ una resa acrilica di largo impiego, dalle superfici resistenti e sensibili. Si può tagliare, incollare, piegare. E’ trasparente, ma la giustapposizione dei piani e degli spigoli può creare modesti effetti ottici di distorsione. Fatevi fabbricare con questo materiale (tipo “clear” da mm 6) un armadio di circa m 1,60 (h.) x 2,50 (I) x 0,3 (profondità). L’armadio conterrà molti cassetti, minuscoli (cm 4 x 5 x 26), anonimi, completi di pomello. Sistemate l’armadio accanto al letto. Lasciate quindi che per almeno 40 anni i cassetti vengano a riempirsi di appunti, fotografie, distintivi, pillole, numeri telefonici, biglietti d’aereo, ritagli di stampa, bottoni, lettere, monete straniere, diari tascabili, tessere, chiavi, proiettili calibro 9, fiale di eroina, sorprese dell’uovo di Pasqua ecc. A questo punto cominciate a prelevare ogni sera un assortimento di questi oggetti che sistemerete sul comodino o sotto il guanciale. Appena svegli, al mattino, redigete subito un breve rapporto su quanto vi attraversa la mente. Usate pure – se lo preferite – il linguaggio del rappresentante di commercio o del maresciallo di P. S. Se incontrate difficoltà, tornate a letto per un sonnellino supplementare di qualche minuto. Sul materiale così ottenuto agite in seguito secondo i vostri umori: obliteratene parte, negligertene le possibili strutture, le casuali trame di racconto. Fate insomma del vostro meglio perché le pagine risultanti da almeno due anni di questa “activity” finiscano col costituire qualcosa di molto simile a un libro venutosi a formare da solo. Avrete così scritto la vostra OPERA trasferendo alla letteratura certe tecniche adottate altrove, negli happening. La cosa potrà dirsi riuscita solo se potrete, negli anni a venire, rileggere l’opera (che è stata scritta secondo uno schema non molto diverso da quello sopra indicato) con costante godimento”.

Su sensibilità affini si muove l’opera di Nanni Balestrini, anche lui esponente di spicco del Gruppo ’63 e ispiratore di certe pratiche di scrittura affini al collage dadaista e ai cut-up burroughsiani. Balestrini in Atlante 1967 (Scheiwiller, 1969) torna a interessarsi e a lavorare sui quotidiani in modi non lontani da quelli dello scrittore americano, costruendo un testo composto su due colonne. I quotidiani composti e ricomposti diventano allegorie del tempo, vero inconscio storico dell’uomo contemporaneo. Atlante 1967 è una esplorazione geografica del pianeta e dello spazio, dai ribollimenti primordiali della crosta terrestre, fino al disastro fantascientifico dell’Apollo 1, tragico tentativo di conquista dello spazio, argomento basico per centinaia di novelle di sci-fi. Anche la raccolta successiva di Balestrini, Senza lacrime per le rose (1969) è uno smontaggio ri-montaggio poetico di un testo di Mario Tronti, Operai e capitale, trasformato in una guerriglia urbana, lotte operaie e repressioni della polizia a Torino, che finiscono per diventare una sorta di cronaca ludica ed eversiva di una rivolta contro l’omologazione e le ideologie capitaliste, pura distopia di un mondo ormai in mano al capitale. L’interesse di Balestrini per il linguaggio globale dei quotidiani si riflette anche nella cura della collana Nova (titolo burroughsiano che rimanda al romanzo Nova Exspres) per Feltrinelli, che nel 1968 farà uscire un romanzo, fantascientifico nelle tecniche compositive, degne di un Philip Dick paranoico e schizzato. Il libro è di Gianfranco Barruchello (pittore e regista sperimentale degli anni ’60) e si intitola Avventure nell’armadio di plexiglass. Riporto per intero l’illuminante quarta di copertina: “Conoscete già il plexiglass. E’ una resa acrilica di largo impiego, dalle superfici resistenti e sensibili. Si può tagliare, incollare, piegare. E’ trasparente, ma la giustapposizione dei piani e degli spigoli può creare modesti effetti ottici di distorsione. Fatevi fabbricare con questo materiale (tipo “clear” da mm 6) un armadio di circa m 1,60 (h.) x 2,50 (I) x 0,3 (profondità). L’armadio conterrà molti cassetti, minuscoli (cm 4 x 5 x 26), anonimi, completi di pomello. Sistemate l’armadio accanto al letto. Lasciate quindi che per almeno 40 anni i cassetti vengano a riempirsi di appunti, fotografie, distintivi, pillole, numeri telefonici, biglietti d’aereo, ritagli di stampa, bottoni, lettere, monete straniere, diari tascabili, tessere, chiavi, proiettili calibro 9, fiale di eroina, sorprese dell’uovo di Pasqua ecc. A questo punto cominciate a prelevare ogni sera un assortimento di questi oggetti che sistemerete sul comodino o sotto il guanciale. Appena svegli, al mattino, redigete subito un breve rapporto su quanto vi attraversa la mente. Usate pure – se lo preferite – il linguaggio del rappresentante di commercio o del maresciallo di P. S. Se incontrate difficoltà, tornate a letto per un sonnellino supplementare di qualche minuto. Sul materiale così ottenuto agite in seguito secondo i vostri umori: obliteratene parte, negligertene le possibili strutture, le casuali trame di racconto. Fate insomma del vostro meglio perché le pagine risultanti da almeno due anni di questa “activity” finiscano col costituire qualcosa di molto simile a un libro venutosi a formare da solo. Avrete così scritto la vostra OPERA trasferendo alla letteratura certe tecniche adottate altrove, negli happening. La cosa potrà dirsi riuscita solo se potrete, negli anni a venire, rileggere l’opera (che è stata scritta secondo uno schema non molto diverso da quello sopra indicato) con costante godimento”.

Questo brano potrebbe sembrare un modello fai-da-te per la fabbricazione di un romanzo standard di qualche mondo schizofrenico, bisognoso di una letteratura differente, frantumata, senza sviluppo narrativo, manipolato nelle regole grammaticali e sintattiche. Una letteratura sci-fi dadaista, ancora più di rottura rispetto ai modelli di certo Ballard [4] fine anni ’60.

Questo brano potrebbe sembrare un modello fai-da-te per la fabbricazione di un romanzo standard di qualche mondo schizofrenico, bisognoso di una letteratura differente, frantumata, senza sviluppo narrativo, manipolato nelle regole grammaticali e sintattiche. Una letteratura sci-fi dadaista, ancora più di rottura rispetto ai modelli di certo Ballard [4] fine anni ’60.

La fluidità singhiozzante di Balestrini, Porta e Burroughs propone una scrittura non consolatoria, frenetica, discontinua, che si interroga sulle trame del controllo verbale, dei condizionamenti automatici prodotti da un’epoca invasa dai mass-media; se in Burroughs è ancora possibile rintracciare trame e figure (William Lee, la polizia Nova, Interzona, il dottor Benway, Johnny Yen galoppino del trauma mortale, i tossici heavy metal, ecc…), in Balestrini la scrittura è senza argini, sottoposta a aferesi, apocope, iterazioni dei significati e smontaggio iperrealistico degli eventi, scomposti in pixel-strofe simbolici [5].

Ed è esattamente questo il fine di una letteratura di fantascienza attenta alla forma e alle sue scomposizioni di significato, una letteratura distopica percorsa dai tautologici feticci del condizionamento verbale dei meccanismi produttivi. Una letteratura interessata a negare il linguaggio come veicolo di potere (i virus burroughsiani?) e alienazione.

Ecco dunque che ogni giornale [6] è un’opera d’arte collettiva, un libro quotidiano dell’uomo industriale, una sommatoria di titoli, didascalie, forme, concetti da prelevare (“il cadavere del linguaggio di massa” – sempre Balestrini) e su cui lavorare [7].

Oggi come allora, i temi su cui lavorare riguardano la mondializzazione di questo terzo millennio, la globalizzazione come limite geofisico per il pianeta e i suoi abitanti, carcerati tra loro in nome di un progresso informatico, dentro le periferie nebulose di continenti fortezze (pensiamo all’idea di Trump di costruire un muro col Messico, o a quello paventato dall’Austria per respingere i migranti, o le chiusure auspicate dai partiti di destra, da noi Salvini; ancora le chiusure autoritarie, anti-democratiche, di un Erdogan in Turchia. Hinterland europea assomiglia sempre più a un luogo fantasma, un omnicentro di nessun luogo, territorio adatto per scritture del disastro, scritture frattali incentrate sul turismo della desolazione, sul voyeurismo itinerante sui luoghi fallimentari della sperimentazione neoliberista. Il PERIMETRO delle nuove scritture distopiche COMINCIA QUI, dai deserti iper-prossimi del nostro quotidiano, nel rifiuto di un linguaggio normativo e omologante, nell’anarchia contro l’opacità mortuaria dei gerghi mediatici della non-lingua del Potere.

Oggi come allora, i temi su cui lavorare riguardano la mondializzazione di questo terzo millennio, la globalizzazione come limite geofisico per il pianeta e i suoi abitanti, carcerati tra loro in nome di un progresso informatico, dentro le periferie nebulose di continenti fortezze (pensiamo all’idea di Trump di costruire un muro col Messico, o a quello paventato dall’Austria per respingere i migranti, o le chiusure auspicate dai partiti di destra, da noi Salvini; ancora le chiusure autoritarie, anti-democratiche, di un Erdogan in Turchia. Hinterland europea assomiglia sempre più a un luogo fantasma, un omnicentro di nessun luogo, territorio adatto per scritture del disastro, scritture frattali incentrate sul turismo della desolazione, sul voyeurismo itinerante sui luoghi fallimentari della sperimentazione neoliberista. Il PERIMETRO delle nuove scritture distopiche COMINCIA QUI, dai deserti iper-prossimi del nostro quotidiano, nel rifiuto di un linguaggio normativo e omologante, nell’anarchia contro l’opacità mortuaria dei gerghi mediatici della non-lingua del Potere.

Davide Rosso

[1] E da qui potremmo risalire la corrente con le poesie permutate e le rotazioni anagrammatiche di Raoul Hausmann e ancora le qualità optfonetiche del dadaismo, tutte cose che anticipano il lavorio sul cut-up.

[2] La metropoli di Porta è una eterotopia, una città pianta, continente, universo assolutamente differente, un contro-spazio fuori da tutti i luoghi, sorretto da proprie regole, come i centri commerciali, i condomini e i motel presenti in tanti racconti e romanzi di James Ballard.

[3] Analogie spendibili anche in William Burroughs e in molti passi della sua opera, penso anche a un romanzo come “Il Pasto Nudo”, non ancora composto con le tecniche dei cut-up, a certi momenti di agonia sessuale in cui il corpo dei personaggi si contrae e l’intero corpo schizza fuori dall’uccello; fuga del corpo da sé, tema appunto di molti dipinti di Bacon.

[4] Lo scrittore inglese, come gli autori elencati in questo articolo, lavora sui quotidiani e costruisce interi racconti di collage, inseriti poi nell’appendice del “La mostra delle atrocità”; mi riferisco a “Il lifting della principessa Margaret”, “La plastica mammaria di Mae West” e “La rinoplastica della regina Elisabetta”.

[5] Burroughs, Balestrini, Porta condividono inoltre una scrittura spesso senza Io, senza soggetto/i, parallela a certa pittura biomorfa, annegata nel fluire informale di ciò che esiste; una scrittura oggettiva, di pure immagini verbali.

[6] Potrà sembrare strano accostare i quotidiani o le riviste alla fantascienza, o ai modi di produzione di una nuova letteratura sperimentale di fantascienza, tuttavia, scorrendo a caso il numero 32 del 7 agosto 2016 dell’Espresso non è difficile rinvenire numerosi richiami alla sci-fi. In apertura, l’editoriale del nuovo direttore, Tommaso Cerno, sintetizza il ruolo globale della rivista come una navicella in orbita sull’Italia, una navicella spaziale che raccoglie le informazioni dal grande disordine del presente; all’interno un lungo articolo di Marco Damilano sul referendum renziano, scomposto e presentato con disegni di Giuseppe Fadda che riproducono il gioco dell’oca, sorta di torpedone illustrato già utilizzato per un romanzo informale e “fantastico” di Edoardo Sangineti; un pezzo di Riccardo Bocca si diverte a paragonare le vicende interne della RAI – cambio di direttori delle testate giornalistiche – alla cittadina fortezza del serial “Wayward Pines”; a seguire articoli e fotografie da un’America camp, pronta ad eleggere un automa con parrucchino; in chiusura, Bernardo Valli torna ad Orwell e al grande fratello, per spiegarci che quel romanzo non parlava del sistema sovietico, bensì della società della sorveglianza di massa, cioè del mondo nel quale, grazie a telefoni cellulari, computer, smarthphone, vive ciascuno di noi.

[7] Nel 2012, alla Galleria Nazionale d’arte moderna di Roma, si è tenuta un’interessantissima mostra su Andy Warlhol in cui si raggruppavano un insieme di opere (headline works) ottenute lavorando sui tabloid newyorkesi, spostando, tagliando, rivedendo i titoli e i testi dei giornali. Anche Warhol, come Balestrini e Burroughs, lavora affascinato dalle tecniche del cut-up e cerca di mandare in corto circuito la narrazione, inventandone una alternativa. Tagliare le parole, cancellarne alcune, lasciare dei vuoti dentro le notizie, viste come merci per noi consumatori. Per l’artista questi ritagli diventano collage già pronti che postulano connessioni tra un margine e l’altro del giornale, collegando il consumismo alla morte; Warhol capisce come gli accostamenti delle notizie, abbinati con immagini pubblicitarie o altro, non sono mai casuali e che gli annunci pubblicitari traevano forza dalle catastrofi; i consumatori sentono il bisogno consolatorio della merce per dimenticare i mali del mondo e cullarsi nel tempo vuoto e protettivo del consumo. Per Warhol dunque gli headline painting costituiscono una sorta di pittura storica nell’era della comunicazione totale, un modo per esplorare le ambiguità dei fotogiornali e creare un proprio contromedium serigrafico. L’idea di elaborare dei testi pittorici che connettano strettamente il consumismo globale alla morte è molto attuale e interessante e si affianca ai cut-up di Burroughs (interessato a smascherare i condizionamenti automatici del linguaggio in mano al potere Nova) e di Balestrini (interessato a creare un bisogno di reazione e rivolta).