…Il piacere di terminare la scoperta di questo cinema che ormai è scomparso (…) è proprio questo senso di lenta scomparsa, nonostante le edizioni accresciute in blu-ray, edizioni limitate per 1000, 2000 amatori in tutto il mondo, una facezia, un nonnulla che non muove piuma. Eppure queste pellicole rappresentano ancora un anelito di libertà, di mancato condizionamento, di non allineamento ai meccanismi matematici e cinetici del cinema da predestinazione e consumo odierno. Nel thriller italico anni ’70 il linguaggio è visivo, iper-reale, traboccante di dettagli insensati o di coloriture a tempera su cartoncino, sfumature surreali, bisticcio, poliptoto, enigma imbozzolato d’arcobaleno penetrato nel cinema e lì rimasto, incapace di attecchire in letteratura; fu una tabula rasa che accadde nella parentesi di piombo di quel periodo, tra stragi, golpe, BR e afa di lacrimogeni. La P38 mutò in un rasoio calzato dal cadavere di una mano, ossia dal guanto surrealista della grande trasformatrice, la Morte…

…Il piacere di terminare la scoperta di questo cinema che ormai è scomparso (…) è proprio questo senso di lenta scomparsa, nonostante le edizioni accresciute in blu-ray, edizioni limitate per 1000, 2000 amatori in tutto il mondo, una facezia, un nonnulla che non muove piuma. Eppure queste pellicole rappresentano ancora un anelito di libertà, di mancato condizionamento, di non allineamento ai meccanismi matematici e cinetici del cinema da predestinazione e consumo odierno. Nel thriller italico anni ’70 il linguaggio è visivo, iper-reale, traboccante di dettagli insensati o di coloriture a tempera su cartoncino, sfumature surreali, bisticcio, poliptoto, enigma imbozzolato d’arcobaleno penetrato nel cinema e lì rimasto, incapace di attecchire in letteratura; fu una tabula rasa che accadde nella parentesi di piombo di quel periodo, tra stragi, golpe, BR e afa di lacrimogeni. La P38 mutò in un rasoio calzato dal cadavere di una mano, ossia dal guanto surrealista della grande trasformatrice, la Morte…

I vizi morbosi di una governante di Filippo Walter Ratti, 1976. La cornice è quella di un Oltretomba, di un Terror, di un Il vampiro presenta tutti sgualciti dalle letture cattive di un minorato inzuppato d’amore represso. 2 balordi trafficanti d’eroina. 2 mignotte qualunque. Una baronessina platinata. Il vecchio barone rincoglionito. La governante (il pezzo da 90) finta cessa da pornofumetto. Il cameriere chiavatore. 2 medici noiosissimi. Un ragazzino deficiente e imbalsamatore. Un trauma nel passato che pesca da Psycho. Un gioiello da 150 milioni di lire sepolto nella bara della baronessa. Un assassino che s’aggira nell’atrio del castello gotico e taglia gole, strappa gli occhi. Da qualche parte c’è persino un tabernacolo in cui conservare i bulbi recisi. Poi arriva un commissario storpio e obeso che applica la logica dove logica non c’è. E ancora inquadrature da tardo gotico. Titoli di testa che colano sulle immagini come in un cartoon. Musiche di Piero Piccioni sottotono. E’ curiosa l’insistenza sulle zoppie fisiche e morali dei personaggi, sulle loro tare, sui loro vizi lombrosiani. Un senso di squallore promana dal testo e si effonde tra i vestiboli e i labirinti di cristallo della magione. Bellissimo!

La sorella di Ursula, di Enzo Milioni, del 1978. Un cast interessante: Barbara Magnolfi protagonista assieme a una sensuale Stefania D’Amario. In un piccolo ruolo Marc Porel, ormai visibilmente logorato dall’eroina, a un passo dalla fossa. La storia è pruriginosa, molto alla mostro di Firenze, con un maniaco assassino che ammazza coppiette lungo il litorale solare e petroso di Capri. Un albergo a picco sul mare, un night club abbastanza puttanesco e due sorelle legate l’una all’altra in modo morboso. E’ uno degli ultimi thriller nostrani ad avere ancora un’estetica chiaramente anni ’70. Lunghe carrellate in auto, il paesaggio che assorbe i comprimari e rallenta la storia, nessuna nevrastenia da storytelling odierni, sempre pronti a rovinare tutto con scene d’azione e plot imbottiti di sottotrame. Ursula (Barbara Magnolfi) somiglia alla Rosemary Dexter de L’occhio nel labirinto, ha la facoltà di vedere dei delitti, avere delle visioni dai set degli omicidi. La faccenda la coinvolgerà nella spirale di morte che avvolge il litorale campano. Milioni dirige con delicatezza le sue attrici e ha il buon gusto di rallentare con dei lunghi momenti erotici. La macchina da presa carezza la pelle dei corpi femminili, scivola sulle loro pieghe, sulle rotondità dei posteriori e quasi si dimentica di dover raccontare qualcosa.

La sorella di Ursula, di Enzo Milioni, del 1978. Un cast interessante: Barbara Magnolfi protagonista assieme a una sensuale Stefania D’Amario. In un piccolo ruolo Marc Porel, ormai visibilmente logorato dall’eroina, a un passo dalla fossa. La storia è pruriginosa, molto alla mostro di Firenze, con un maniaco assassino che ammazza coppiette lungo il litorale solare e petroso di Capri. Un albergo a picco sul mare, un night club abbastanza puttanesco e due sorelle legate l’una all’altra in modo morboso. E’ uno degli ultimi thriller nostrani ad avere ancora un’estetica chiaramente anni ’70. Lunghe carrellate in auto, il paesaggio che assorbe i comprimari e rallenta la storia, nessuna nevrastenia da storytelling odierni, sempre pronti a rovinare tutto con scene d’azione e plot imbottiti di sottotrame. Ursula (Barbara Magnolfi) somiglia alla Rosemary Dexter de L’occhio nel labirinto, ha la facoltà di vedere dei delitti, avere delle visioni dai set degli omicidi. La faccenda la coinvolgerà nella spirale di morte che avvolge il litorale campano. Milioni dirige con delicatezza le sue attrici e ha il buon gusto di rallentare con dei lunghi momenti erotici. La macchina da presa carezza la pelle dei corpi femminili, scivola sulle loro pieghe, sulle rotondità dei posteriori e quasi si dimentica di dover raccontare qualcosa.

La bestia uccide a sangue freddo di Fernando di Leo, 1971.  E’ il boom del thriller argentiano e anche di Leo non può sottrarsi. Lontano dalle atmosfere metropolitane dei suoi noir milanesi, di Leo affonda nei pornofumetti che abbondavano allora nelle edicole e confeziona un’opera coloratissima e sgangherata, insertata da scene hard di masturbazioni femminili. La trama richiama alla lontana quella del gotico La lama nel corpo, solo che qui è tutto meno sfumato. Una clinica per donne ninfomani, forse dell’alta borghesia. Un clan di dottori, un corpo medico freddo, distante, austero. Kinski è uno di loro e porta sul viso tutta la sua ansia, la sua nevrastenia contratta. Il resto è un gineceo di corpi saturi e scomposti, in fregola perenne (Rosalba Neri bisognosa di corpi maschili da amare alla follia). Di notte, senza nessuna spiegazione apparente, per i corridoi affrescati d’armi medievali, un maniaco con mantello nero si aggira a mietere vittime. Il suo rantolo basso, da enfisema polmonare, si mescola alla colonna sonora di Silvano Spadaccino e ben rappresenta un mostro omicida turpe e volgare, lontanissimo dalle raffinatezze un po’ ga-ga di un Argento. Proprio perché svogliato, di Leo dirige un film pop, una miscela di omicidi, sadismo, perversioni e porno casereccio che rendono il tutto godibilissimo e divertente, senza bisogno di affrettare mai il racconto, languido e sospeso, senza una vera direzione. Uno dei film più belli del genere, antitetico a tutto quello che si produce oggi.

E’ il boom del thriller argentiano e anche di Leo non può sottrarsi. Lontano dalle atmosfere metropolitane dei suoi noir milanesi, di Leo affonda nei pornofumetti che abbondavano allora nelle edicole e confeziona un’opera coloratissima e sgangherata, insertata da scene hard di masturbazioni femminili. La trama richiama alla lontana quella del gotico La lama nel corpo, solo che qui è tutto meno sfumato. Una clinica per donne ninfomani, forse dell’alta borghesia. Un clan di dottori, un corpo medico freddo, distante, austero. Kinski è uno di loro e porta sul viso tutta la sua ansia, la sua nevrastenia contratta. Il resto è un gineceo di corpi saturi e scomposti, in fregola perenne (Rosalba Neri bisognosa di corpi maschili da amare alla follia). Di notte, senza nessuna spiegazione apparente, per i corridoi affrescati d’armi medievali, un maniaco con mantello nero si aggira a mietere vittime. Il suo rantolo basso, da enfisema polmonare, si mescola alla colonna sonora di Silvano Spadaccino e ben rappresenta un mostro omicida turpe e volgare, lontanissimo dalle raffinatezze un po’ ga-ga di un Argento. Proprio perché svogliato, di Leo dirige un film pop, una miscela di omicidi, sadismo, perversioni e porno casereccio che rendono il tutto godibilissimo e divertente, senza bisogno di affrettare mai il racconto, languido e sospeso, senza una vera direzione. Uno dei film più belli del genere, antitetico a tutto quello che si produce oggi.

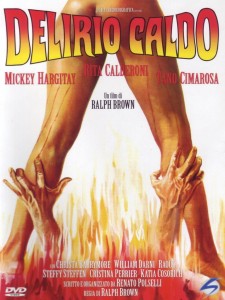

Delirio caldo, di Renato Polselli, 1972. Un delirio appunto. Michey Hargitay è il dottor Herbert Lyutak, uno psichiatra della polizia, una sorta di profiler alla carlona, uno che se le canta e se le suona da solo. Il problema è che Lyuyak è anche un pazzo omicida e, ad un certo punto, qualcuno prende a copiare i suoi delitti. Da qui Polselli trascende, perde il controllo e dirige un film colorato e senza freni, tra le punte più dadaiste del cinema thrilling nostrano. Rita Calderoni, nudissima e fragile, è la moglie di Lyutak, innamorata persa del bel dottore dalla faccia senza espressione. Lesbicate, omicidi insensati, lontanissimi dalle regole auree del mystery angloamericano. Ad un certo punto si ha l’impressione che il film non finisca più, infittito da una serie di sottofinali che partono all’incirca da metà visione. Ciò che importa è che Lyutak è impotente e non perde occasione per dir(ce)lo alla moglie affranta, per poi passare ad una sorta di vibratore metallico, un oggetto a metà tra un cannocchiale e un pistone. Opera magnetica, meteorite perduto nei sonni abissali della materia minerale.

Delirio caldo, di Renato Polselli, 1972. Un delirio appunto. Michey Hargitay è il dottor Herbert Lyutak, uno psichiatra della polizia, una sorta di profiler alla carlona, uno che se le canta e se le suona da solo. Il problema è che Lyuyak è anche un pazzo omicida e, ad un certo punto, qualcuno prende a copiare i suoi delitti. Da qui Polselli trascende, perde il controllo e dirige un film colorato e senza freni, tra le punte più dadaiste del cinema thrilling nostrano. Rita Calderoni, nudissima e fragile, è la moglie di Lyutak, innamorata persa del bel dottore dalla faccia senza espressione. Lesbicate, omicidi insensati, lontanissimi dalle regole auree del mystery angloamericano. Ad un certo punto si ha l’impressione che il film non finisca più, infittito da una serie di sottofinali che partono all’incirca da metà visione. Ciò che importa è che Lyutak è impotente e non perde occasione per dir(ce)lo alla moglie affranta, per poi passare ad una sorta di vibratore metallico, un oggetto a metà tra un cannocchiale e un pistone. Opera magnetica, meteorite perduto nei sonni abissali della materia minerale.

Rivelazioni di un maniaco sessuale al capo della squadra mobile, un film di Roberto Bianchi Montero, il padre di Mario Bianchi. Cast interessantissimo: Farley Granger nei panni di un commissario tutto d’un pezzo, un uomo d’altri tempi che pare uscito da qualche sceneggiato Rai in bianco e nero, Sylva Koscina mogliettina del commissario, Silvano Tranquilli è un avvocato fedifrago e furbesco, Luciano Rossi un becchino necrofilo e gentile, Susan Scott una puttanona con marito paralitico, Chris Avram un medico importante. Film tra i più belli del nostro thrilling, beneficiato da una regia curata, capace di picchi surreali, come la morte in riva al mare di Femi Benussi, col maniaco che insegue al rallenty la vittima e si staglia come un’ombra nera, ombra di lutto che sorride nel precipizio del buio. Gli attori sono tutti in parte, anche quelli con piccoli ruoli, come Luciano Rossi becchino che ama ritoccare i corpi gelidi e nudi delle vittime, tutte lacerate dal rasoio di luna del maniaco. Ma quali sono queste rivelazioni? Messaggi che il commissario Capuana registra, sfoghi sarcastici di un pazzo che uccide e umilia le belle borghesi di provincia, in realtà tutte puttanoni infedeli che cornificano mariti imbalsamati e democristiani, mezzecalzette. Il maniaco ha un conto in sospeso con le donnacce danarose. Le spia, le fotografa coi loro amanti e le punisce col rasoio. Capuana si ostina ad applicare il buon gusto e la logica a un folle che non ne ha. Montero satura la trama con giovani borghesi marxisti sulle barricate nella scuola, guardoni paralitici, necrofilia e altre devianze da pornofumetto. Ne esce un film a suo modo classico, provinciale, meno estremo e delirante di altri, con una pacatezza, quasi un pudore, nell’addentrarsi nelle perversioni umane. Sia il colpevole che Capuana sono testimoni impotenti delle degenerazioni di una società de-civilizzata, ninfomane, da cui non ci si può più sottrarre.

Rivelazioni di un maniaco sessuale al capo della squadra mobile, un film di Roberto Bianchi Montero, il padre di Mario Bianchi. Cast interessantissimo: Farley Granger nei panni di un commissario tutto d’un pezzo, un uomo d’altri tempi che pare uscito da qualche sceneggiato Rai in bianco e nero, Sylva Koscina mogliettina del commissario, Silvano Tranquilli è un avvocato fedifrago e furbesco, Luciano Rossi un becchino necrofilo e gentile, Susan Scott una puttanona con marito paralitico, Chris Avram un medico importante. Film tra i più belli del nostro thrilling, beneficiato da una regia curata, capace di picchi surreali, come la morte in riva al mare di Femi Benussi, col maniaco che insegue al rallenty la vittima e si staglia come un’ombra nera, ombra di lutto che sorride nel precipizio del buio. Gli attori sono tutti in parte, anche quelli con piccoli ruoli, come Luciano Rossi becchino che ama ritoccare i corpi gelidi e nudi delle vittime, tutte lacerate dal rasoio di luna del maniaco. Ma quali sono queste rivelazioni? Messaggi che il commissario Capuana registra, sfoghi sarcastici di un pazzo che uccide e umilia le belle borghesi di provincia, in realtà tutte puttanoni infedeli che cornificano mariti imbalsamati e democristiani, mezzecalzette. Il maniaco ha un conto in sospeso con le donnacce danarose. Le spia, le fotografa coi loro amanti e le punisce col rasoio. Capuana si ostina ad applicare il buon gusto e la logica a un folle che non ne ha. Montero satura la trama con giovani borghesi marxisti sulle barricate nella scuola, guardoni paralitici, necrofilia e altre devianze da pornofumetto. Ne esce un film a suo modo classico, provinciale, meno estremo e delirante di altri, con una pacatezza, quasi un pudore, nell’addentrarsi nelle perversioni umane. Sia il colpevole che Capuana sono testimoni impotenti delle degenerazioni di una società de-civilizzata, ninfomane, da cui non ci si può più sottrarre.

L’occhio nel labirinto, film scomparso per lungo tempo, diretto da un regista saporito come Mario Caiano. Rosemary Dexter (qui d’una bellezza borghese, fatta di viso e sonno) ha delle visioni, visioni di morte. Piacerà molto agli americani questa roba. Caiano però lascia perdere la metropoli e la psicologia (sempre spicciola, sempre macchiettistica) e ci porta in un pueblo italiano fatto di sole, mare e latinità anni ’70. Un gruppo di mantenuti, di arrampicatori sociali, falliti al collare di una Alida Valli per l’ultima volta sensuale, milf, ape regina di un gruppo dedito alle abbronzature e tutto il repertorio di debolezze terrene. Arriva Rosemary, sulle tracce del suo psichiatra-amante, l’uomo che ha visto morire all’inizio, ucciso da un misterioso maniaco con la mano guantata. Caiano è bravo a confondere i piani della veglia e del sonno, affidando la detection della Dexter nelle mani di un Adolfo Celi già ambiguo di suo, indecifrabile, Virgilio metafisico nel labirinto psicanalitico in cui è celata la verità. Seguiranno altri omicidi, bagnati da una luce bianca, troppo cristallina e scoperta per ispirare fiducia. La soluzione, per l’epoca non banale, ispirerà il bel romanzo di Tiziano Sclavi, Un sogno di sangue.

L’occhio nel labirinto, film scomparso per lungo tempo, diretto da un regista saporito come Mario Caiano. Rosemary Dexter (qui d’una bellezza borghese, fatta di viso e sonno) ha delle visioni, visioni di morte. Piacerà molto agli americani questa roba. Caiano però lascia perdere la metropoli e la psicologia (sempre spicciola, sempre macchiettistica) e ci porta in un pueblo italiano fatto di sole, mare e latinità anni ’70. Un gruppo di mantenuti, di arrampicatori sociali, falliti al collare di una Alida Valli per l’ultima volta sensuale, milf, ape regina di un gruppo dedito alle abbronzature e tutto il repertorio di debolezze terrene. Arriva Rosemary, sulle tracce del suo psichiatra-amante, l’uomo che ha visto morire all’inizio, ucciso da un misterioso maniaco con la mano guantata. Caiano è bravo a confondere i piani della veglia e del sonno, affidando la detection della Dexter nelle mani di un Adolfo Celi già ambiguo di suo, indecifrabile, Virgilio metafisico nel labirinto psicanalitico in cui è celata la verità. Seguiranno altri omicidi, bagnati da una luce bianca, troppo cristallina e scoperta per ispirare fiducia. La soluzione, per l’epoca non banale, ispirerà il bel romanzo di Tiziano Sclavi, Un sogno di sangue.

Casa d’appuntamento, diretto da Ferdinando Merighi nel 1972, prodotto dal famigerato Dick Randall; questo tipo di giallo ha molte qualità, in primis la brevità, poi un cast interessante e curioso: Robert Sacchi, un sosia camp di Bogart, messo a capo delle indagini; una Barbara Bouchet che fa la puttana in una casa d’appuntamenti gestita dalla milf Anita Ekberg; Renato Romano è uno scrittore erotomane, impotente, reduce da un Vietnam tutto italiano; Peter Martell, fastidiosamente esaltato, è Antoine Gottvalles, un balordo innamorato alla follia della Bouchet. Gli ingredienti ci sono tutti e Merighi non si risparmia, confezionando un film di grana grossa, condito di sesso e delirio. Su tutti, un Howard Vernon (volto a me carissimo, feticcio del cinema di Jess Franco) criminologo, medico lombrosiano, affascinato dall’aura del cranio di Gottvalles, morto in un tragico incidente motociclistico; il cranio, l’occhio, di Gottvalles, continua ad ossessionare un po’ tutti i personaggi ed è probabilmente alla base degli orribili ammazzamenti. Vernon se ne rimane nel suo laboratorio a trafficare sui reperti anatomici del balordo, interrotto da una figlia bella e virginale, verso la quale cova istinti proibiti e bestiali. Al povero Robert Sacchi, emulo di Bogart, fermare la mano guantata e risolvere l’enigma. Inizio veloce e finale velocissimo, conferiscono alla pellicola una circolarità automatica.

Casa d’appuntamento, diretto da Ferdinando Merighi nel 1972, prodotto dal famigerato Dick Randall; questo tipo di giallo ha molte qualità, in primis la brevità, poi un cast interessante e curioso: Robert Sacchi, un sosia camp di Bogart, messo a capo delle indagini; una Barbara Bouchet che fa la puttana in una casa d’appuntamenti gestita dalla milf Anita Ekberg; Renato Romano è uno scrittore erotomane, impotente, reduce da un Vietnam tutto italiano; Peter Martell, fastidiosamente esaltato, è Antoine Gottvalles, un balordo innamorato alla follia della Bouchet. Gli ingredienti ci sono tutti e Merighi non si risparmia, confezionando un film di grana grossa, condito di sesso e delirio. Su tutti, un Howard Vernon (volto a me carissimo, feticcio del cinema di Jess Franco) criminologo, medico lombrosiano, affascinato dall’aura del cranio di Gottvalles, morto in un tragico incidente motociclistico; il cranio, l’occhio, di Gottvalles, continua ad ossessionare un po’ tutti i personaggi ed è probabilmente alla base degli orribili ammazzamenti. Vernon se ne rimane nel suo laboratorio a trafficare sui reperti anatomici del balordo, interrotto da una figlia bella e virginale, verso la quale cova istinti proibiti e bestiali. Al povero Robert Sacchi, emulo di Bogart, fermare la mano guantata e risolvere l’enigma. Inizio veloce e finale velocissimo, conferiscono alla pellicola una circolarità automatica.