Milano calibro 9 (1972) – La mala ordina (1972) – Il boss (1973)

Fernando di Leo consegna i suoi capolavori al cinema italiano con la trilogia noir ispirata ai racconti di Scerbanenco, dove porta alle estreme conseguenze la sua poetica realistica e racconta per immagini il lato oscuro della società. La Trilogia della Mala ottiene un grande successo al botteghino e rappresenta un’importante fonte di ispirazione per Tarantino e i nuovi autori del cinema pulp statunitense.

Milano calibro 9 (1972) è sceneggiato da di Leo su soggetto tratto dai racconti di Scerbanenco, la fotografia è del fedele Franco Villa e il montaggio di Amedeo Giomini. Le scenografie e i costumi sono di Francesco Cuppini. Aiuto regista è l’immancabile Franco Lo Cascio. Il commento musicale è dell’ottimo Luis Enriquez Bacalov che compone una colonna sonora indimenticabile eseguita dai New Trolls e dagli Osanna. Produce Armando Novelli per Daunia 70. Interpreti: Gastone Moschin, Barbara Bouchet, Mario Adorf, Lionel Stander, Philippe Leroy, Frank Wolff, Ivo Garrani, Mario Novelli e Luigi Pistilli.

Il film è fedele alle atmosfere nere e opprimenti dei racconti di Scerbanenco, ma non è una pellicola tratta dalle raccolte Milano calibro 9 e da I Centodelitti come si vorrebbe far credere. Di Leo legge Scerbanenco e ne assorbe l’ambientazione tra i navigli e le strade di Milano, racconta come lui storie di piccoli malviventi senza futuro, di puttane, di tradimenti, violenza e inganni nel mondo della malavita. Alcune scene erotiche tra la Bouchet e Moschin, un ballo sensuale nel night, completano una notevole trama poliziesca ricca di suspense.

Due uomini e una donna sono sospettati di aver fatto sparire trecentomila dollari e per questo motivo vengono torturati e fatti saltare in aria da alcuni malavitosi. Ugo Piazza (Moschin) esce di galera e la polizia lo sorveglia perché è sospettato anche lui di essersi appropriato dei soldi. Rocco (Adorf), braccio destro del boss che si fa chiamare L’Americano (Stander), trova Ugo e lo fa picchiare a sangue. Ugo chiede protezione al vecchio boss Don Vincenzo (Garrani) e al suo braccio destro Chino (Leroy), ma accetta di lavorare per conto dell’Americano. Nel frattempo frequenta Nellie (Bouchet), una vecchia fiamma che ritrova nel night dove lavora. Si verifica un conflitto a fuoco durante un agguato teso a Don Vincenzo, Ugo si rifiuta di sparare ma il vecchio boss rimane ucciso. Nel frattempo spariscono altri trentamila dollari, sottratti all’Americano. Chino si vendica e con l’aiuto di Ugo ammazza L’Americano e parecchi suoi uomini, ma alla fine viene ucciso anche lui. Ugo si riprende i trecentomila dollari che aveva davvero fatto sparire ed erano nascosti in una casa diroccata. Il finale è a sorpresa, perché si scopre che Nellie faceva il doppio gioco ed era d’accordo con il suo amante Luca (che si era impadronito dei trenta milioni) per uccidere Ugo e prendersi i soldi. Non è finita. Ugo viene ucciso da Luca, ma prima di morire uccide Nellie con un pugno e alla fine Rocco ammazza di botte Luca. La polizia conclude la faida arrestando il malavitoso superstite.

Due uomini e una donna sono sospettati di aver fatto sparire trecentomila dollari e per questo motivo vengono torturati e fatti saltare in aria da alcuni malavitosi. Ugo Piazza (Moschin) esce di galera e la polizia lo sorveglia perché è sospettato anche lui di essersi appropriato dei soldi. Rocco (Adorf), braccio destro del boss che si fa chiamare L’Americano (Stander), trova Ugo e lo fa picchiare a sangue. Ugo chiede protezione al vecchio boss Don Vincenzo (Garrani) e al suo braccio destro Chino (Leroy), ma accetta di lavorare per conto dell’Americano. Nel frattempo frequenta Nellie (Bouchet), una vecchia fiamma che ritrova nel night dove lavora. Si verifica un conflitto a fuoco durante un agguato teso a Don Vincenzo, Ugo si rifiuta di sparare ma il vecchio boss rimane ucciso. Nel frattempo spariscono altri trentamila dollari, sottratti all’Americano. Chino si vendica e con l’aiuto di Ugo ammazza L’Americano e parecchi suoi uomini, ma alla fine viene ucciso anche lui. Ugo si riprende i trecentomila dollari che aveva davvero fatto sparire ed erano nascosti in una casa diroccata. Il finale è a sorpresa, perché si scopre che Nellie faceva il doppio gioco ed era d’accordo con il suo amante Luca (che si era impadronito dei trenta milioni) per uccidere Ugo e prendersi i soldi. Non è finita. Ugo viene ucciso da Luca, ma prima di morire uccide Nellie con un pugno e alla fine Rocco ammazza di botte Luca. La polizia conclude la faida arrestando il malavitoso superstite.

Di Leo scrive Milano calibro 9 elaborando una trama autonoma ispirata dalla lettura di Stazione centrale ammazzare subito, uno dei racconti della raccolta dello scrittore di Kiev. Se si vuole, il film risente di altre ispirazioni che derivano da Vietato essere felici e La vendetta è il miglior perdono. Tutto qui. Di Leo è autore in senso stretto, originale e autonomo da ogni tipo di influenza narrativa, per questo legge Scerbanenco, ma dopo lo rielabora e tira fuori un suo prodotto. Il debito con lo scrittore ucraino è soprattutto di atmosfera e di argomenti, perché entrambi raccontano storie di piccola criminalità ambientate a Milano. Di Leo compie un’operazione difficile ma perfettamente riuscita come quella di trasportare le atmosfere violente del western nel noir metropolitano. La cosa migliore del film è una perfetta ambientazione milanese, tra Piazza del Duomo, navigli, notturni suggestivi e risvegli nebbiosi in una città grigia e fredda. La fotografia di Villa immortala una Milano by night cupa e viziosa, nelle mani di una malavita sempre meno romantica che sta cambiando. Il commento musicale di Bacalov è pregevole e sottolinea i momenti topici della pellicola realizzando un crescendo di tensione. Le scene girate in interni sono molte, la teatralità è una caratteristica dei lavori del regista pugliese che utilizza gli studi della Dear Film per le scene con dialoghi non sempre convincenti. Tra questi segnalo la ripetitività di contenuti quando discutono il commissario capo (Frank Wolff) e il vice commissario (Luigi Pistilli) che impersonano in modo troppo schematico un poliziotto all’antica e uno moderno e democratico. I due attori danno vita alla parte peggiore della pellicola, rallentata in modo fastidioso da un dibattito stereotipato e improbabile tra due tutori dell’ordine. La sottotrama termina con Pistilli trasferito in Basilicata per scontare i troppi discorsi progressisti che non stanno bene a un superiore di destra. Il regista poteva risparmiarci affermazioni apodittiche di opposto tenore come: “I ricchi non danno fastidi!” “Ci sono ricchi e ricchi!” “La proprietà è un furto!” “Siamo sempre stati al servizio dei ricchi!” “I ricchi hanno sempre ragione!” “La polizia lotta contro gli studenti e contro gli operai!” “Lei è un poliziotto vecchio. I delinquenti sono un effetto, non una causa” “Non ci sarebbe la delinquenza meridionale se i meridionali non facessero lavori mal pagati che non vuol fare nessuno” “Delinquenti si nasce non si diventa” e via di questo passo con dialoghi che fanno sorridere e risultano datati. Le scene di violenza efferata la fanno da padrone e vedono protagonista soprattutto Mario Adorf, killer al servizio di un boss che agisce dietro le quinte. Tra gli attori spicca un grande Gastone Moschin, perfetto come Ugo Piazza, un duro destinato alla disfatta, un uomo del nord, freddo, calcolatore e imprevedibile. Mario Adorf è altrettanto bravo ed è il suo opposto meridionale, un uomo forte, violento, brutale (doppiato da Stefano Satta Flores), forse il vero protagonista del film. Barbara Bouchet è una stupenda ballerina di night che in una scena memorabile danza coperta soltanto da un vestito di perle. La scena del ballo sensuale nel night illuminato solo da soffuse luci rosse è costruita ricorrendo a numerosi primi piani, riprese dal basso, dissolvenze, inquadrature laterali, giochi di macchina e di montaggio. Forse è un po’ troppo lunga, ma l’esibizione di una bellezza genuina e florida come quella di Barbara Bouchet lo meritava. Di Leo ricostruisce l’abitazione della ballerina secondo la moda più attuale degli anni Settanta, facendo sfoggio di cuscini e modernissime colorazioni a scacchi bianco e nere.

Di Leo scrive Milano calibro 9 elaborando una trama autonoma ispirata dalla lettura di Stazione centrale ammazzare subito, uno dei racconti della raccolta dello scrittore di Kiev. Se si vuole, il film risente di altre ispirazioni che derivano da Vietato essere felici e La vendetta è il miglior perdono. Tutto qui. Di Leo è autore in senso stretto, originale e autonomo da ogni tipo di influenza narrativa, per questo legge Scerbanenco, ma dopo lo rielabora e tira fuori un suo prodotto. Il debito con lo scrittore ucraino è soprattutto di atmosfera e di argomenti, perché entrambi raccontano storie di piccola criminalità ambientate a Milano. Di Leo compie un’operazione difficile ma perfettamente riuscita come quella di trasportare le atmosfere violente del western nel noir metropolitano. La cosa migliore del film è una perfetta ambientazione milanese, tra Piazza del Duomo, navigli, notturni suggestivi e risvegli nebbiosi in una città grigia e fredda. La fotografia di Villa immortala una Milano by night cupa e viziosa, nelle mani di una malavita sempre meno romantica che sta cambiando. Il commento musicale di Bacalov è pregevole e sottolinea i momenti topici della pellicola realizzando un crescendo di tensione. Le scene girate in interni sono molte, la teatralità è una caratteristica dei lavori del regista pugliese che utilizza gli studi della Dear Film per le scene con dialoghi non sempre convincenti. Tra questi segnalo la ripetitività di contenuti quando discutono il commissario capo (Frank Wolff) e il vice commissario (Luigi Pistilli) che impersonano in modo troppo schematico un poliziotto all’antica e uno moderno e democratico. I due attori danno vita alla parte peggiore della pellicola, rallentata in modo fastidioso da un dibattito stereotipato e improbabile tra due tutori dell’ordine. La sottotrama termina con Pistilli trasferito in Basilicata per scontare i troppi discorsi progressisti che non stanno bene a un superiore di destra. Il regista poteva risparmiarci affermazioni apodittiche di opposto tenore come: “I ricchi non danno fastidi!” “Ci sono ricchi e ricchi!” “La proprietà è un furto!” “Siamo sempre stati al servizio dei ricchi!” “I ricchi hanno sempre ragione!” “La polizia lotta contro gli studenti e contro gli operai!” “Lei è un poliziotto vecchio. I delinquenti sono un effetto, non una causa” “Non ci sarebbe la delinquenza meridionale se i meridionali non facessero lavori mal pagati che non vuol fare nessuno” “Delinquenti si nasce non si diventa” e via di questo passo con dialoghi che fanno sorridere e risultano datati. Le scene di violenza efferata la fanno da padrone e vedono protagonista soprattutto Mario Adorf, killer al servizio di un boss che agisce dietro le quinte. Tra gli attori spicca un grande Gastone Moschin, perfetto come Ugo Piazza, un duro destinato alla disfatta, un uomo del nord, freddo, calcolatore e imprevedibile. Mario Adorf è altrettanto bravo ed è il suo opposto meridionale, un uomo forte, violento, brutale (doppiato da Stefano Satta Flores), forse il vero protagonista del film. Barbara Bouchet è una stupenda ballerina di night che in una scena memorabile danza coperta soltanto da un vestito di perle. La scena del ballo sensuale nel night illuminato solo da soffuse luci rosse è costruita ricorrendo a numerosi primi piani, riprese dal basso, dissolvenze, inquadrature laterali, giochi di macchina e di montaggio. Forse è un po’ troppo lunga, ma l’esibizione di una bellezza genuina e florida come quella di Barbara Bouchet lo meritava. Di Leo ricostruisce l’abitazione della ballerina secondo la moda più attuale degli anni Settanta, facendo sfoggio di cuscini e modernissime colorazioni a scacchi bianco e nere.  La parte romantica vede la Bouchet e Moschin ripresi in un abbraccio lungo e appassionato che termina con un bacio credibile ed è sottolineata dalla musica intensa dell’ottimo Bacalov. Il rapporto sessuale che segue è sfumato, lo spettatore può soltanto intuire e deve accontentarsi del ricordo di un vestito di perle dal quale traspariscono le grazie della bionda Bouchet. La sua interpretazione da cattiva ragazza è talmente convincente che di Leo la chiamerà per fare la dark lady nel successivo Diamanti sporchi di sangue (1977). In quel film, Pier Paolo Capponi rivestirà un ruolo molto simile a quello ricoperto da Adorf in Milano calibro 9, inventandosi una maschera da efferato killer siciliano. Molto ben calati nella parte sono anche Philippe Leroy, Ivo Garrani (il vecchio boss cieco), Lionel Stander e Luigi Pistilli. Philippe Leroy è il killer Chino, un uomo d’onore che non vorrebbe immischiarsi ma che alla fine si trova coinvolto per difendere l’amico Ugo dall’arroganza di Rocco e per vendicare l’omicidio del vecchio boss. La scena di azione che si svolge nella piscina dell’Americano lo vede protagonista di una micidiale sparatoria che provoca lo sterminio dell’intera banda. “Ci sei riuscito a farmi ammazzare L’Americano” mormora tra le braccia di Ugo prima di morire. Si salva soltanto Rocco e sarà lui a vendicare la morte di Ugo Piazza, un vero dritto che si è conquistato il suo rispetto dopo aver organizzato un colpo così efficace. Ivo Garrani è convincente come mafioso d’altri tempi che prova nostalgia per la vera mafia, una criminalità scomparsa, perché i delinquenti odierni sono privi del senso dell’onore. La parte finale della pellicola segue i canoni del cinema noir cari al regista pugliese, dove niente è come sembra e soprattutto non esistono personaggi positivi e conclusioni consolatorie. Nellie è una dark lady con un giovane mante e non esita a uccidere Piazza per denaro, ma muore anche lei stesa da un violento pugno che l’uomo le sferra prima di cadere al suolo. Rocco completa l’opera ammazzando di botte Luca, il compagno di Nellie, reo di aver ucciso senza onore un uomo come Ugo che meritava rispetto. “Tu quando vedi uno come Ugo Piazza, il cappello ti devi levare! Tu non lo uccidi così un uomo come Ugo Piazza!” grida Rocco mentre sbatte più volte la testa del ragazzo su un tavolo e lo uccide. Un primo piano sulla sigaretta di Ugo lasciata sul tavolo che finisce di bruciare segna la fine di una pellicola intensa e ricca di suspense. Alcuni anni dopo di Leo scriverà un romanzo tratto da questo film: Da lunedì a lunedì, l’arco di tempo in cui si svolgono le gesta di Ugo Piazza che va incontro al suo destino.

La parte romantica vede la Bouchet e Moschin ripresi in un abbraccio lungo e appassionato che termina con un bacio credibile ed è sottolineata dalla musica intensa dell’ottimo Bacalov. Il rapporto sessuale che segue è sfumato, lo spettatore può soltanto intuire e deve accontentarsi del ricordo di un vestito di perle dal quale traspariscono le grazie della bionda Bouchet. La sua interpretazione da cattiva ragazza è talmente convincente che di Leo la chiamerà per fare la dark lady nel successivo Diamanti sporchi di sangue (1977). In quel film, Pier Paolo Capponi rivestirà un ruolo molto simile a quello ricoperto da Adorf in Milano calibro 9, inventandosi una maschera da efferato killer siciliano. Molto ben calati nella parte sono anche Philippe Leroy, Ivo Garrani (il vecchio boss cieco), Lionel Stander e Luigi Pistilli. Philippe Leroy è il killer Chino, un uomo d’onore che non vorrebbe immischiarsi ma che alla fine si trova coinvolto per difendere l’amico Ugo dall’arroganza di Rocco e per vendicare l’omicidio del vecchio boss. La scena di azione che si svolge nella piscina dell’Americano lo vede protagonista di una micidiale sparatoria che provoca lo sterminio dell’intera banda. “Ci sei riuscito a farmi ammazzare L’Americano” mormora tra le braccia di Ugo prima di morire. Si salva soltanto Rocco e sarà lui a vendicare la morte di Ugo Piazza, un vero dritto che si è conquistato il suo rispetto dopo aver organizzato un colpo così efficace. Ivo Garrani è convincente come mafioso d’altri tempi che prova nostalgia per la vera mafia, una criminalità scomparsa, perché i delinquenti odierni sono privi del senso dell’onore. La parte finale della pellicola segue i canoni del cinema noir cari al regista pugliese, dove niente è come sembra e soprattutto non esistono personaggi positivi e conclusioni consolatorie. Nellie è una dark lady con un giovane mante e non esita a uccidere Piazza per denaro, ma muore anche lei stesa da un violento pugno che l’uomo le sferra prima di cadere al suolo. Rocco completa l’opera ammazzando di botte Luca, il compagno di Nellie, reo di aver ucciso senza onore un uomo come Ugo che meritava rispetto. “Tu quando vedi uno come Ugo Piazza, il cappello ti devi levare! Tu non lo uccidi così un uomo come Ugo Piazza!” grida Rocco mentre sbatte più volte la testa del ragazzo su un tavolo e lo uccide. Un primo piano sulla sigaretta di Ugo lasciata sul tavolo che finisce di bruciare segna la fine di una pellicola intensa e ricca di suspense. Alcuni anni dopo di Leo scriverà un romanzo tratto da questo film: Da lunedì a lunedì, l’arco di tempo in cui si svolgono le gesta di Ugo Piazza che va incontro al suo destino.

Paolo Mereghetti ritiene Milano calibro 9 uno dei migliori film girati da di Leo, perché il disegno dei personaggi, il clima di sospetto e di guerriglia psicologica e l’amarezza di fondo guardano al miglior noir europeo (a partire da Melville), mentre la brutalità sbrigativa (per cui alcuni critici hanno parlato del modello di Don Siegel) anticipa quella del poliziottesco che sarebbe esploso poco dopo. Per Mereghetti, di Leo fa cinema di genere maturo, anche se non è molto convinto dai tentativi di dare spessore politico alla vicenda, soprattutto per la figura del poliziotto in rotta con i superiori (Pistilli) perché troppo democratico. Nocturno Cinema definisce il film un capolavoro, senza mezzi termini. Tullio Kezich è molto più tiepido e parla di apprezzabile piglio professionale da parte del regista. Marco Giusti su Stracult giudica Milano calibro 9 una pellicola fredda, feroce ed estremamente realistica. Per il Morandini la pellicola è degna di due stelle e mezza per il modo in cui sviluppa una storia di azione violenta con risvolti di critica e denuncia sociale.

Paolo Mereghetti ritiene Milano calibro 9 uno dei migliori film girati da di Leo, perché il disegno dei personaggi, il clima di sospetto e di guerriglia psicologica e l’amarezza di fondo guardano al miglior noir europeo (a partire da Melville), mentre la brutalità sbrigativa (per cui alcuni critici hanno parlato del modello di Don Siegel) anticipa quella del poliziottesco che sarebbe esploso poco dopo. Per Mereghetti, di Leo fa cinema di genere maturo, anche se non è molto convinto dai tentativi di dare spessore politico alla vicenda, soprattutto per la figura del poliziotto in rotta con i superiori (Pistilli) perché troppo democratico. Nocturno Cinema definisce il film un capolavoro, senza mezzi termini. Tullio Kezich è molto più tiepido e parla di apprezzabile piglio professionale da parte del regista. Marco Giusti su Stracult giudica Milano calibro 9 una pellicola fredda, feroce ed estremamente realistica. Per il Morandini la pellicola è degna di due stelle e mezza per il modo in cui sviluppa una storia di azione violenta con risvolti di critica e denuncia sociale.

Fernando di Leo rilascia un intervista a Nocturno Cinema: “Moschin aveva fatto solo film comici. Adorf me lo inventai. Leroy aderì subito al personaggio e la Bouchet ebbe l’ambiguità necessaria… lavorammo bene fin da quando mi innamorai del titolo e acquistai il romanzo… ma di Scerbanenco c’è poco, qualche spunto; scrissi io tutto il plot, i dialoghi, le psicologie, l’ambientazione”. Per il regista Stelvio Massi questo film è il capostipite di tutto il filone del poliziesco all’italiana.

La mala ordina (1972) è scritto, sceneggiato e diretto da Fernando di Leo, che collabora per la stesura dello script con Augusto Finocchi e Ingo Hermes (che compare per esigenze di coproduzione ma in realtà non fa niente). La fotografia è come sempre di Franco Villa, mentre Amedeo Giomini realizza un serrato montaggio che contribuisce al buon successo del film. Le ottime musiche sono composte da un ispirato Armando Trovajoli. Maestro d’armi è Gilberto Galimberti. Scenografie e costumi sono di Francesco Cuppini. Produce la romana Daunia 70 di Armando Novelli in collaborazione con la berlinese Hermes Synchron. Interpreti principali: Mario Adorf, Henry Silva, Woody Strode, Adolfo Celi, Femi Benussi, Luciana Paluzzi, Franco Fabrizi, Gianni Macchia, Andrea Scotti, Jessica Dublin, Sylva Koscina, Cyril Cusack, Francesca Romana Coluzzi, Vittorio Fanfoni, Peter Berling, Lara Wendel e Ulrich Lommel. Come abbiamo avuto modo di vedere nei film precedenti, di Leo forma una vera e propria factory di collaboratori abituali. Persino tra gli attori ci sono dei caratteristi che utilizza spesso: Omero Capanna, Empedocle Buzzanca, Renato Castellari, Imelde Marani ed Ettore Geri. Lara Wendel (figlia di Luca Canali) ha sette anni e per lei si tratta del primo film, anche se sulla scena fa una brutta fine.

La mala ordina (1972) è scritto, sceneggiato e diretto da Fernando di Leo, che collabora per la stesura dello script con Augusto Finocchi e Ingo Hermes (che compare per esigenze di coproduzione ma in realtà non fa niente). La fotografia è come sempre di Franco Villa, mentre Amedeo Giomini realizza un serrato montaggio che contribuisce al buon successo del film. Le ottime musiche sono composte da un ispirato Armando Trovajoli. Maestro d’armi è Gilberto Galimberti. Scenografie e costumi sono di Francesco Cuppini. Produce la romana Daunia 70 di Armando Novelli in collaborazione con la berlinese Hermes Synchron. Interpreti principali: Mario Adorf, Henry Silva, Woody Strode, Adolfo Celi, Femi Benussi, Luciana Paluzzi, Franco Fabrizi, Gianni Macchia, Andrea Scotti, Jessica Dublin, Sylva Koscina, Cyril Cusack, Francesca Romana Coluzzi, Vittorio Fanfoni, Peter Berling, Lara Wendel e Ulrich Lommel. Come abbiamo avuto modo di vedere nei film precedenti, di Leo forma una vera e propria factory di collaboratori abituali. Persino tra gli attori ci sono dei caratteristi che utilizza spesso: Omero Capanna, Empedocle Buzzanca, Renato Castellari, Imelde Marani ed Ettore Geri. Lara Wendel (figlia di Luca Canali) ha sette anni e per lei si tratta del primo film, anche se sulla scena fa una brutta fine.

Il film è tra i preferiti di Quentin Tarantino che per girare Pulp Fiction si ispira a molte intuizioni del regista pugliese. I crediti non fanno cenno a Scerbanenco e invece la pellicola è ispirata al racconto Milano calibro 9, contenuto nella omonima raccolta, che aveva dato il titolo al film precedente. Nel plot dello scrittore ucraino due killer statunitensi arrivano a Milano per uccidere un magnaccia che ha commesso uno sgarro nei confronti di un boss mafioso. Per portare a termine la missione vengono aiutati da una prostituta, cercano l’uomo per tutta Milano e alla fine lo uccidono. Il film segue questa trama soltanto nelle prime scene. I due killer arrivano a Milano e tramite una ragazza braccano Luca Canali, accusato ingiustamente di aver rubato una partita di droga. A questo punto di Leo modifica la storia a suo piacimento e soprattutto cambia la psicologia del protagonista. Scerbanenco abbozza la figura di Luca Canali come piccolo magnaccia milanese, mentre è merito del regista la creazione di un personaggio complesso che resta nell’immaginario collettivo. Il magnaccia perseguitato dai killer e dal boss Tressoldi non è un fumetto, ma un personaggio tridimensionale, mai del tutto buono e mai del tutto cattivo. Quando la mala uccide moglie e figlia di Canali, il piccolo magnaccia si trasforma in una belva scatenata, mostrando una dignità da vero uomo. Nessuno se lo sarebbe aspettato da un delinquente di piccolo calibro che tutti definivano in modo sprezzate come “un uomo di casino”. Il racconto di Scerbanenco è improntato sui killer e sulla donna che li aiuta a trovare il magnaccia, mentre a di Leo interessa il piccolo criminale, la sua psicologia e l’imprevedibile reazione di fronte a un efferato omicidio. Il regista sceneggia una storia che ha per protagonista una vittima designata, un uomo braccato e inconsapevole, che gli eventi della vita trasformano in uno spietato vendicatore. Di Leo compirà un’operazione simile nel 1976, rielaborando il racconto Bravi ragazzi bang bang nella sceneggiatura di Liberi, armati, pericolosi girato da Romolo Guerrieri. Di Leo racconta le gesta di un gruppo di giovani criminali milanesi, figli dell’alta borghesia, che derubano banche e supermercati per sfuggire alla noia.

La mala ordina esce subito dopo il successo di Milano calibro 9 e il titolo in lavorazione sarebbe Ordini dall’altro mondo, ma poi la produzione italo tedesca decide di cambiarlo, seguendo il consiglio del regista. Il protagonista assoluto è un grande Mario Adorf, preferito in extremis a Mario Petri e la scelta pare indovinata, perché se è vero che il personaggio è tratteggiato in maniera eccellente da di Leo è altrettanto vero che l’attore svizzero lo rende con grande bravura. Luca Canali è un piccolo delinquente da noir, un magnaccia di poco conto, senza ambizioni, che per scelta personale si tiene lontano dai crimini più gravi. Canali è tenero con moglie e figlia, remissivo con tutti, persino con la prostituta con la quale convive. In ogni caso è un uomo che all’occorrenza sa muovere le mani e farsi rispettare, perché di Leo lo presenta battagliero quando si trova di fronte gli uomini del boss che lo perseguitano. “Un uomo di casino”, con una sua morale che si trova contro la mala di Milano e di New York, perché Don Vito Tressoldi lo utilizza come capro espiatorio dopo aver truffato Mister Corso. Silva e Strode impersonano i due killer che vengono in Italia per eliminare Canali, accusato di aver sottratto a Corso un grosso quantitativo di droga. I due killer braccano Canali che prima cerca di dialogare e di capire cosa sta succedendo, ma quando uno sgherro di Tressoldi uccide moglie e figlia investendole con un furgone diventa una belva. Mario Adorf è perfetto nel ruolo della sua vita, il ritratto dell’uomo disperato in cerca di vendetta, un protagonista per il quale lo spettatore freme e parteggia, anche se non lo possiamo definire positivo. Alcune parti della pellicola sono indimenticabili, prima tra tutte la scena dell’omicidio di moglie e figlio di Canali, un orrendo crimine che giunge inaspettato e si svolge sotto gli occhi spiritati del piccolo magnaccia. La scena è anticipata da un crescendo di musica e immagini mute, madre e figlia escono per mano dalla scuola e Canali attende trepidante sui navigli, perchè sa che può accadere l’irreparabile. Lo spettatore resta sconvolto quando il furgone investe madre e figlia e i due corpi cadono a terra coperti di sangue. La reazione di Canali è immediata, da uomo tranquillo e remissivo si trasforma in una belva, insegue il furgone, provoca alcuni testa – coda, incidenti, sgommate e mancate collisioni, infine bracca l’autista. L’inseguimento interminabile auto – furgone è puro cinema d’azione nel quale di Leo evidenzia tutta la sua maestria. Seguono dieci minuti di inquadrature per mostrare la reazione di Canali che insegue il killer, si aggrappa allo sportello, infine al parabrezza, lo sfonda con una testata e pianta un chiodo in gola all’assassino. La vendetta di Canali è appena cominciata, perché l’infuriato magnaccia uccide diversi uomini del boss, fa fuori Don Vito in un tremendo faccia a faccia e infine elimina i killer venuti dagli Stati Uniti per ucciderlo. La vendetta è completa.

La mala ordina esce subito dopo il successo di Milano calibro 9 e il titolo in lavorazione sarebbe Ordini dall’altro mondo, ma poi la produzione italo tedesca decide di cambiarlo, seguendo il consiglio del regista. Il protagonista assoluto è un grande Mario Adorf, preferito in extremis a Mario Petri e la scelta pare indovinata, perché se è vero che il personaggio è tratteggiato in maniera eccellente da di Leo è altrettanto vero che l’attore svizzero lo rende con grande bravura. Luca Canali è un piccolo delinquente da noir, un magnaccia di poco conto, senza ambizioni, che per scelta personale si tiene lontano dai crimini più gravi. Canali è tenero con moglie e figlia, remissivo con tutti, persino con la prostituta con la quale convive. In ogni caso è un uomo che all’occorrenza sa muovere le mani e farsi rispettare, perché di Leo lo presenta battagliero quando si trova di fronte gli uomini del boss che lo perseguitano. “Un uomo di casino”, con una sua morale che si trova contro la mala di Milano e di New York, perché Don Vito Tressoldi lo utilizza come capro espiatorio dopo aver truffato Mister Corso. Silva e Strode impersonano i due killer che vengono in Italia per eliminare Canali, accusato di aver sottratto a Corso un grosso quantitativo di droga. I due killer braccano Canali che prima cerca di dialogare e di capire cosa sta succedendo, ma quando uno sgherro di Tressoldi uccide moglie e figlia investendole con un furgone diventa una belva. Mario Adorf è perfetto nel ruolo della sua vita, il ritratto dell’uomo disperato in cerca di vendetta, un protagonista per il quale lo spettatore freme e parteggia, anche se non lo possiamo definire positivo. Alcune parti della pellicola sono indimenticabili, prima tra tutte la scena dell’omicidio di moglie e figlio di Canali, un orrendo crimine che giunge inaspettato e si svolge sotto gli occhi spiritati del piccolo magnaccia. La scena è anticipata da un crescendo di musica e immagini mute, madre e figlia escono per mano dalla scuola e Canali attende trepidante sui navigli, perchè sa che può accadere l’irreparabile. Lo spettatore resta sconvolto quando il furgone investe madre e figlia e i due corpi cadono a terra coperti di sangue. La reazione di Canali è immediata, da uomo tranquillo e remissivo si trasforma in una belva, insegue il furgone, provoca alcuni testa – coda, incidenti, sgommate e mancate collisioni, infine bracca l’autista. L’inseguimento interminabile auto – furgone è puro cinema d’azione nel quale di Leo evidenzia tutta la sua maestria. Seguono dieci minuti di inquadrature per mostrare la reazione di Canali che insegue il killer, si aggrappa allo sportello, infine al parabrezza, lo sfonda con una testata e pianta un chiodo in gola all’assassino. La vendetta di Canali è appena cominciata, perché l’infuriato magnaccia uccide diversi uomini del boss, fa fuori Don Vito in un tremendo faccia a faccia e infine elimina i killer venuti dagli Stati Uniti per ucciderlo. La vendetta è completa.

Gli attori sono tutti bravi, ma merita un cenno particolare Femi Benussi, perfetta come prostituta favorita di Canali, l’amante del piccolo uomo da casino che lo scarica quando si rene conto che il vero boss lo vuole morto. La scena durante la quale è percossa con violenza e torturata mentre scorrono le note di Un’ora sola ti vorrei, ricorda l’esecuzione di Florinda Bolkan in Non si sevizia un paperino (1972) di Lucio Fulci, mentre in sottofondo passa la musica di Quei giorni insieme a te. Adolfo Celi è un boss credibile e presta un volto imperturbabile per un’interpretazione da manuale. La scena più memorabile che lo riguarda è il faccia a faccia con Mario Adorf, al termine del quale esce sconfitto e giustiziato, ma se la cava da uomo d’onore e pretende di morire con un colpo al cuore. Il dialogo tra i due rivali è bellissimo. “Non morirò da fesso sparato da un uomo di casino come te” dice Don Vito. “Io sono soltanto un uomo di casino. E allora perché ti stai cacando addosso per la paura? Perché avete fatto ammazzare mia moglie e mia figlia? Per un pidocchio come me? Perché?” grida Canali. Tressoldi cerca di corromperlo e di farselo alleato, ma alla fine confessa che è stato lui a fregarlo e a far ricadere la colpa del furto ai danni dell’americano. “A me è la paura che mi ha fatto forte” confessa Canali. Resterà per sempre un piccolo uomo di casino, non sarà capace di diventare un vero boss, ma la paura unita alla rabbia per l’uccisione dei suoi cari lo hanno trasformato in una belva. “Adesso spara, ma spara bene Luca. Un colpo solo. Spara in petto e guardami dritto negli occhi”. Don Vito Tressoldi muore da vero uomo. Sylva Koscina interpreta uno degli ultimi film importanti in carriera ma non ha un ruolo memorabile nell’economia del film, anche se la scena della sua morte è molto dura.

Gli attori sono tutti bravi, ma merita un cenno particolare Femi Benussi, perfetta come prostituta favorita di Canali, l’amante del piccolo uomo da casino che lo scarica quando si rene conto che il vero boss lo vuole morto. La scena durante la quale è percossa con violenza e torturata mentre scorrono le note di Un’ora sola ti vorrei, ricorda l’esecuzione di Florinda Bolkan in Non si sevizia un paperino (1972) di Lucio Fulci, mentre in sottofondo passa la musica di Quei giorni insieme a te. Adolfo Celi è un boss credibile e presta un volto imperturbabile per un’interpretazione da manuale. La scena più memorabile che lo riguarda è il faccia a faccia con Mario Adorf, al termine del quale esce sconfitto e giustiziato, ma se la cava da uomo d’onore e pretende di morire con un colpo al cuore. Il dialogo tra i due rivali è bellissimo. “Non morirò da fesso sparato da un uomo di casino come te” dice Don Vito. “Io sono soltanto un uomo di casino. E allora perché ti stai cacando addosso per la paura? Perché avete fatto ammazzare mia moglie e mia figlia? Per un pidocchio come me? Perché?” grida Canali. Tressoldi cerca di corromperlo e di farselo alleato, ma alla fine confessa che è stato lui a fregarlo e a far ricadere la colpa del furto ai danni dell’americano. “A me è la paura che mi ha fatto forte” confessa Canali. Resterà per sempre un piccolo uomo di casino, non sarà capace di diventare un vero boss, ma la paura unita alla rabbia per l’uccisione dei suoi cari lo hanno trasformato in una belva. “Adesso spara, ma spara bene Luca. Un colpo solo. Spara in petto e guardami dritto negli occhi”. Don Vito Tressoldi muore da vero uomo. Sylva Koscina interpreta uno degli ultimi film importanti in carriera ma non ha un ruolo memorabile nell’economia del film, anche se la scena della sua morte è molto dura.  Silva e Strode sono due killer glaciali, molto americani, che seguono alla lettera le indicazioni di Mister Corso e si mostrano proprio come gli italiani immaginano i criminali d’oltreoceano. Strode interpreterà la satira del suo personaggio nel successivo Il colpo in canna. Silva è bravo come sempre, anche se la sua espressione non è molto modificabile e a volte sembra un po’ ingessato. Francesca Romana Coluzzi è una figlia dei fiori un po’ puttana e contestatrice che ammalia i due killer ma si invaghisce di Strode, mentre Francesca Paluzzi è la donna che porta i due americani dove possono trovare Canali. Nel film ricordiamo diverse scene tipicamente anni Settanta, soprattutto durante i balli in discoteca a base di schake, yé-yé e musica inglese alla moda. In alcune sequenze compaiono molti simboli della sinistra storica come manifesti di Marx e Che Guevara, ma anche quadri di Freud, Einstein, seni nudi, scritte cinesi e frasi da contestatori sessantottini.

Silva e Strode sono due killer glaciali, molto americani, che seguono alla lettera le indicazioni di Mister Corso e si mostrano proprio come gli italiani immaginano i criminali d’oltreoceano. Strode interpreterà la satira del suo personaggio nel successivo Il colpo in canna. Silva è bravo come sempre, anche se la sua espressione non è molto modificabile e a volte sembra un po’ ingessato. Francesca Romana Coluzzi è una figlia dei fiori un po’ puttana e contestatrice che ammalia i due killer ma si invaghisce di Strode, mentre Francesca Paluzzi è la donna che porta i due americani dove possono trovare Canali. Nel film ricordiamo diverse scene tipicamente anni Settanta, soprattutto durante i balli in discoteca a base di schake, yé-yé e musica inglese alla moda. In alcune sequenze compaiono molti simboli della sinistra storica come manifesti di Marx e Che Guevara, ma anche quadri di Freud, Einstein, seni nudi, scritte cinesi e frasi da contestatori sessantottini.

La mala ordina è un vero noir, niente a che vedere con il poliziottesco, perché con tutto il rispetto per il genere, qui siamo davvero su un altro piano. Una pellicola dura, secca, essenziale che non concede niente ai voli pindarici e soprattutto che non punta a essere cinema consolatorio né a costruire un impossibile lieto fine. Il finale vede un piccolo delinquente trasformarsi in un implacabile giustiziere che uccide prima Tressoldi con un colpo di pistola al cuore e infine i due killer nella sfida all’ultimo sangue in un cimitero d’auto. Canali gioca con un gattino sporco in una sequenza che fotografa l’umanità e la tenerezza di un uomo che paura e rabbia hanno trasformato in un giustiziere. Il gattino muore nello scontro a fuoco, ucciso da una pallottola vagante, un’auto sfasciata cade sopra Canali, ma lui reagisce anche con un braccio maciullato. Silva muore stritolato dal braccio meccanico di una gigantesca gru, in perfetto stile macabro e violento tanto caro al regista. Le scene conclusive sono debitrici dello spaghetti – western che di Leo ha contribuito a far nascere, perché il duello tra i killer e l’uomo braccato ricorda le sfide all’ultimo sangue tra pistoleri. Non comprendo come faccia Marco Giusti su Stracult a definire La mala ordina più o meno un remake di Milano calibro 9, forse è una battuta di spirito. I due film hanno in comune soltanto Mario Adorf e un clima da noir duro e violento per le strade di Milano, ma le storie raccontate sono diverse. Se è valido il ragionamento di Giusti, tutti i romanzi di Camilleri sono un remake del precedente… Per fortuna torna in carreggiata e afferma che il film è un bellissimo melodramma noir alla di Leo. Paolo Mereghetti concede ben tre stelle, perché questo film è forse il miglior noir italiano del decennio, sorretto da idee precise di regia, accurato nel disegno dei personaggi, selvaggio nelle sequenze d’azione, e con un fondo di nichilismo che guarda a Melville. Mereghetti condivide anche l’accostamento critico tra di Leo e Don Siegel, perché di Leo, libero da condizionamenti produttivi pressanti mostra non solo mestiere, ma anche stile e ironia. Condivido l’entusiasmo di un critico attento e preparato come Antonio Tentori che definisce La mala ordina opera eccezionalmente riuscita, tesissima e appassionante dall’inizio alla fine.

La mala ordina è un vero noir, niente a che vedere con il poliziottesco, perché con tutto il rispetto per il genere, qui siamo davvero su un altro piano. Una pellicola dura, secca, essenziale che non concede niente ai voli pindarici e soprattutto che non punta a essere cinema consolatorio né a costruire un impossibile lieto fine. Il finale vede un piccolo delinquente trasformarsi in un implacabile giustiziere che uccide prima Tressoldi con un colpo di pistola al cuore e infine i due killer nella sfida all’ultimo sangue in un cimitero d’auto. Canali gioca con un gattino sporco in una sequenza che fotografa l’umanità e la tenerezza di un uomo che paura e rabbia hanno trasformato in un giustiziere. Il gattino muore nello scontro a fuoco, ucciso da una pallottola vagante, un’auto sfasciata cade sopra Canali, ma lui reagisce anche con un braccio maciullato. Silva muore stritolato dal braccio meccanico di una gigantesca gru, in perfetto stile macabro e violento tanto caro al regista. Le scene conclusive sono debitrici dello spaghetti – western che di Leo ha contribuito a far nascere, perché il duello tra i killer e l’uomo braccato ricorda le sfide all’ultimo sangue tra pistoleri. Non comprendo come faccia Marco Giusti su Stracult a definire La mala ordina più o meno un remake di Milano calibro 9, forse è una battuta di spirito. I due film hanno in comune soltanto Mario Adorf e un clima da noir duro e violento per le strade di Milano, ma le storie raccontate sono diverse. Se è valido il ragionamento di Giusti, tutti i romanzi di Camilleri sono un remake del precedente… Per fortuna torna in carreggiata e afferma che il film è un bellissimo melodramma noir alla di Leo. Paolo Mereghetti concede ben tre stelle, perché questo film è forse il miglior noir italiano del decennio, sorretto da idee precise di regia, accurato nel disegno dei personaggi, selvaggio nelle sequenze d’azione, e con un fondo di nichilismo che guarda a Melville. Mereghetti condivide anche l’accostamento critico tra di Leo e Don Siegel, perché di Leo, libero da condizionamenti produttivi pressanti mostra non solo mestiere, ma anche stile e ironia. Condivido l’entusiasmo di un critico attento e preparato come Antonio Tentori che definisce La mala ordina opera eccezionalmente riuscita, tesissima e appassionante dall’inizio alla fine.

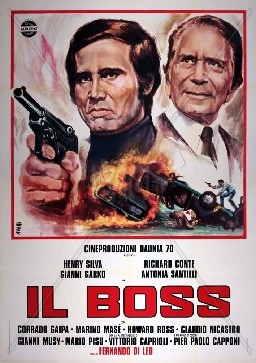

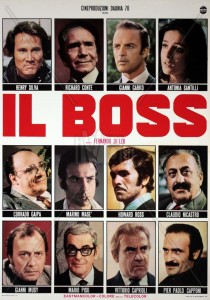

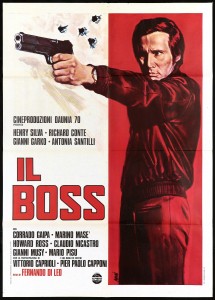

Il boss (1973) è sceneggiato da Fernando di Leo che ricava il soggetto dal romanzo Il mafioso di Peter McCurtin. La fotografia cupa ed essenziale è del fido Franco Villa, mentre il montaggio serrato è merito di un ottimo Amedeo Giomini. Le scenografie sono del collaboratore abituale Francesco Cuppini, mentre le musiche sono realizzate da un ispirato Luis Enriquez Bacalov. Aiuto regista è come sempre Franco Lo Cascio. Produce Daunia 70 rappresentata da Armando Novelli. La squadra tecnica è più o meno la stessa di sempre, nello spirito della factory che anima il regista. Interpreti principali: Henry Silva, Richard Conte, Vittorio Caprioli, Gianni Garko, Pier Paolo Capponi, Antonia Santilli, Corrado Gaipa, Marino Masé, Howard Ross (Renato Rossini), Gianni Musy Glori, Mario Pisu, Pietro Ceccarelli, Andrea Aureli, Claudio Nicastro, Sergio Ammirata e Salvatore Billa. Il cast è composto in gran parte da nomi conosciuti.

Il boss (1973) è sceneggiato da Fernando di Leo che ricava il soggetto dal romanzo Il mafioso di Peter McCurtin. La fotografia cupa ed essenziale è del fido Franco Villa, mentre il montaggio serrato è merito di un ottimo Amedeo Giomini. Le scenografie sono del collaboratore abituale Francesco Cuppini, mentre le musiche sono realizzate da un ispirato Luis Enriquez Bacalov. Aiuto regista è come sempre Franco Lo Cascio. Produce Daunia 70 rappresentata da Armando Novelli. La squadra tecnica è più o meno la stessa di sempre, nello spirito della factory che anima il regista. Interpreti principali: Henry Silva, Richard Conte, Vittorio Caprioli, Gianni Garko, Pier Paolo Capponi, Antonia Santilli, Corrado Gaipa, Marino Masé, Howard Ross (Renato Rossini), Gianni Musy Glori, Mario Pisu, Pietro Ceccarelli, Andrea Aureli, Claudio Nicastro, Sergio Ammirata e Salvatore Billa. Il cast è composto in gran parte da nomi conosciuti.

Il film è ambientato a Palermo, viene lanciato sui flani come la vera autentica risposta italiana al Padrino e ha un incipit scioccante. Siamo in una sala cinematografica privata e alcuni boss stanno guardando una pellicola pornografica, quando il killer Lanzetta (Silva) entra in sala regia e con un lanciagranate compie un vero massacro. I titoli di testa partono tra le fiamme della saletta e i cadaveri dei mafiosi orrendamente uccisi, mentre il killer si dilegua con il favore delle tenebre. Il mandante della strage è il boss Daniello (Nicastro) che è agli ordini di Don Corrasco (Conte) e vuole colpire il boss calabrese Attardi, colpevole di gestire un traffico di droga. La scena della identificazione dei cadaveri nell’obitorio è molto cruda e mostra senza esitazioni una carrellata di corpi maciullati tra la disperazione di parenti e amici. Conosciamo il corrotto commissario Torri (Garko) che parla con lo spietato Cocchi (Capponi), braccio destro di Attardi e mostra la sua personalità deferente verso il potere mafioso. Cocchi è un folle che odia i borghesi e gli studenti: “I morti di fame non sono nessuno ma fanno tutto” afferma. Il regista introduce anche il questore interpretato da Vittorio Caprioli, un indolente napoletano trapiantato a Palermo che non vuole problemi pure se ha capito che la mafia manovra Torri. Vediamo anche il prefetto incaricato dell’antimafia reso in maniera lineare da un diligente Mario Pisu. Dopo la strage si scatena la reazione del clan Attardi e prima di tutto Cocchi fa rapire Rina, la figlia ninfomane e drogata di Daniello, per ricattare il padre. Don Corrasco non vuole cedimenti, ma Daniello tratta con i rapitori perché ama sua figlia e per lei è disposto anche a pagare mezzo miliardo di riscatto.  Il padrino non può accettare questa insubordinazione e ordina a Lanzetta di uccidere Daniello. Lanzetta (nel film viene sempre chiamato per cognome) è un orfano ed è stato allevato da don Giuseppe Daniello che lo ha fatto diventare uomo per introdurlo nella famiglia mafiosa. Il killer esegue l’omicidio del boss, subito dopo si limita a dare un bacio al cadavere in segno di rispetto e affetto, perché dice: “Volevo molto bene a don Giuseppe”. Gli uomini di Cocchi torturano Rina (Santilli), ma lei non si preoccupa, chiede solo alcol, droga e di essere scopata. Non è un personaggio positivo neppure la figlia di Daniello, dedita al vizio e a suo agio mentre fa l’amore con diversi uomini. Citiamo una sequenza morbosa dove Cocchi fa spogliare Rina sopra un tavolo e lei resta impassibile con gli slip calati che mostrano le natiche. Cocchi continua a inveire contro gli studenti, la contestazione e il Sessantotto, dice che “gli studenti non conoscono il coraggio che dà la fame”, infine decide di far l’amore con la ragazza per fare uno sfregio a don Giuseppe. Rina è tutt’altro che disperata. Non chiede di meglio. “Non mi posso lamentare” dice in una scena successiva e il regista la riprende dopo aver fatto l’amore con due uomini mentre fuma uno spinello. Non c’è traccia di personaggi positivi in questa pellicola. Persino il modo con cui i mafiosi si liberano dei cadaveri scomodi è terrificante e ce ne accorgiamo quando Lanzetta porta il corpo di don Giuseppe a bruciare in una fornace. Comincia il giro di valzer dei tradimenti che sono il leitmotiv della pellicola. Carlo Attardi dice al mafioso Pignataro e a Lanzetta dove si trova prigioniera la ragazza e quest’ultimo la libera, dopo aver ucciso due uomini che facevano l’amore con lei. Pignataro ricompensa Attardi facendolo bruciare vivo nella fornace. Lanzetta porta Rina nel suo covo e tra i due comincia un rapporto strano, che non può chiamarsi d’amore ma è qualcosa che gli assomiglia, forse l’unica forma di amore possibile per un uomo come Lanzetta. I due litigano, si offendono, si picchiano, sembrano odiarsi, ma alla fine fanno l’amore per giorni e il killer si rimprovera di essere diventato un rammollito per colpa della ragazza. Atonia Santilli non è molto brava nella parte complessa della ragazza ninfomane, drogata, che odia il padre e ascolta indifferente la notizia della sua morte. Non è una grande attrice e i limiti di recitazione sono evidenti. Peccato, perché si tratta della sola pecca di un ottimo film. Continua la guerra di mafia. Cocchi irrompe a Villa Daniello con un gruppo di uomini vestiti da poliziotti che uccidono a bruciapelo e un mafioso viene eliminato con il coltello a serramanico che scatta in gola. Una figura interessante del film è l’avvocato Rizzo (Galpa), viscido personaggio che rappresenta il potere politico romano, chiede voti alla mafia siciliana e assicura protezione. Sua Eccellenza è un politico innominabile che governa dietro le quinte, che non vuole spargimenti di sangue e pretende di nuovo ordine. Lanzetta guida la guerra tra le due bande in una serie di omicidi a sangue freddo che però non portano alla morte di Cocchi. Per questo l’avvocato Rizzo chiede la testa di Lanzetta che dovrebbe essere eliminato con la collaborazione del corrotto Torri. Lanzetta diventerebbe un capro espiatorio perfetto per chiudere la faccenda e far tornare la pace tra Corrasco e Cocchi. Non hanno fatto i conti con Lanzetta che viene avvisato da Pignataro di quanto ordito ai suoi danni e il faccia a faccia con Torri termina con un capovolgimento dei ruoli. Il commissario è costretto a stare al gioco di Lanzetta. La trappola scatta per Cocchi che muore nel conflitto a fuoco insieme a diversi uomini e allo stesso Torri. Nella sparatoria muore anche Rina, colpita da un proiettile vagante. Lanzetta si china su di lei e le sfiora una guancia compiendo uno dei pochi gesti d’amore di tutto il film. A suo modo il killer aveva voluto bene alla ragazza. I tradimenti non sono finiti, nonostante due bande sterminate e un poliziotto eliminato. Questore e prefetto non comprendono e si affidano a San Gennaro per catturare Lanzetta, ma in fondo ringraziano perché i mafiosi si sono uccisi tra loro. Pignataro è l’uomo nuovo che il potere politico ha designato per diventare boss, ecco perché aveva avvisato Lanzetta del pericolo, non si trattava di amicizia, ma ancora una volta di mero interesse. L’avvocato Rizzo pretende da lui i voti di scambio per conto del mandante politico e vuole che Lanzetta venga eliminato per dare inizio al nuovo corso. Purtroppo per loro Lanzetta ha sentito tutto grazie a una ricetrasmittente, sfugge dall’attentato dinamitardo ordito da Pignataro e fredda il falso amico con un colpo di pistola alla tempia. La storia finisce, ma di Leo fa scrivere Continua sull’ultima sequenza, perché la storia della mafia in Italia non accenna a finire.

Il padrino non può accettare questa insubordinazione e ordina a Lanzetta di uccidere Daniello. Lanzetta (nel film viene sempre chiamato per cognome) è un orfano ed è stato allevato da don Giuseppe Daniello che lo ha fatto diventare uomo per introdurlo nella famiglia mafiosa. Il killer esegue l’omicidio del boss, subito dopo si limita a dare un bacio al cadavere in segno di rispetto e affetto, perché dice: “Volevo molto bene a don Giuseppe”. Gli uomini di Cocchi torturano Rina (Santilli), ma lei non si preoccupa, chiede solo alcol, droga e di essere scopata. Non è un personaggio positivo neppure la figlia di Daniello, dedita al vizio e a suo agio mentre fa l’amore con diversi uomini. Citiamo una sequenza morbosa dove Cocchi fa spogliare Rina sopra un tavolo e lei resta impassibile con gli slip calati che mostrano le natiche. Cocchi continua a inveire contro gli studenti, la contestazione e il Sessantotto, dice che “gli studenti non conoscono il coraggio che dà la fame”, infine decide di far l’amore con la ragazza per fare uno sfregio a don Giuseppe. Rina è tutt’altro che disperata. Non chiede di meglio. “Non mi posso lamentare” dice in una scena successiva e il regista la riprende dopo aver fatto l’amore con due uomini mentre fuma uno spinello. Non c’è traccia di personaggi positivi in questa pellicola. Persino il modo con cui i mafiosi si liberano dei cadaveri scomodi è terrificante e ce ne accorgiamo quando Lanzetta porta il corpo di don Giuseppe a bruciare in una fornace. Comincia il giro di valzer dei tradimenti che sono il leitmotiv della pellicola. Carlo Attardi dice al mafioso Pignataro e a Lanzetta dove si trova prigioniera la ragazza e quest’ultimo la libera, dopo aver ucciso due uomini che facevano l’amore con lei. Pignataro ricompensa Attardi facendolo bruciare vivo nella fornace. Lanzetta porta Rina nel suo covo e tra i due comincia un rapporto strano, che non può chiamarsi d’amore ma è qualcosa che gli assomiglia, forse l’unica forma di amore possibile per un uomo come Lanzetta. I due litigano, si offendono, si picchiano, sembrano odiarsi, ma alla fine fanno l’amore per giorni e il killer si rimprovera di essere diventato un rammollito per colpa della ragazza. Atonia Santilli non è molto brava nella parte complessa della ragazza ninfomane, drogata, che odia il padre e ascolta indifferente la notizia della sua morte. Non è una grande attrice e i limiti di recitazione sono evidenti. Peccato, perché si tratta della sola pecca di un ottimo film. Continua la guerra di mafia. Cocchi irrompe a Villa Daniello con un gruppo di uomini vestiti da poliziotti che uccidono a bruciapelo e un mafioso viene eliminato con il coltello a serramanico che scatta in gola. Una figura interessante del film è l’avvocato Rizzo (Galpa), viscido personaggio che rappresenta il potere politico romano, chiede voti alla mafia siciliana e assicura protezione. Sua Eccellenza è un politico innominabile che governa dietro le quinte, che non vuole spargimenti di sangue e pretende di nuovo ordine. Lanzetta guida la guerra tra le due bande in una serie di omicidi a sangue freddo che però non portano alla morte di Cocchi. Per questo l’avvocato Rizzo chiede la testa di Lanzetta che dovrebbe essere eliminato con la collaborazione del corrotto Torri. Lanzetta diventerebbe un capro espiatorio perfetto per chiudere la faccenda e far tornare la pace tra Corrasco e Cocchi. Non hanno fatto i conti con Lanzetta che viene avvisato da Pignataro di quanto ordito ai suoi danni e il faccia a faccia con Torri termina con un capovolgimento dei ruoli. Il commissario è costretto a stare al gioco di Lanzetta. La trappola scatta per Cocchi che muore nel conflitto a fuoco insieme a diversi uomini e allo stesso Torri. Nella sparatoria muore anche Rina, colpita da un proiettile vagante. Lanzetta si china su di lei e le sfiora una guancia compiendo uno dei pochi gesti d’amore di tutto il film. A suo modo il killer aveva voluto bene alla ragazza. I tradimenti non sono finiti, nonostante due bande sterminate e un poliziotto eliminato. Questore e prefetto non comprendono e si affidano a San Gennaro per catturare Lanzetta, ma in fondo ringraziano perché i mafiosi si sono uccisi tra loro. Pignataro è l’uomo nuovo che il potere politico ha designato per diventare boss, ecco perché aveva avvisato Lanzetta del pericolo, non si trattava di amicizia, ma ancora una volta di mero interesse. L’avvocato Rizzo pretende da lui i voti di scambio per conto del mandante politico e vuole che Lanzetta venga eliminato per dare inizio al nuovo corso. Purtroppo per loro Lanzetta ha sentito tutto grazie a una ricetrasmittente, sfugge dall’attentato dinamitardo ordito da Pignataro e fredda il falso amico con un colpo di pistola alla tempia. La storia finisce, ma di Leo fa scrivere Continua sull’ultima sequenza, perché la storia della mafia in Italia non accenna a finire.

La pellicola è un noir duro, intenso, violento, uno dei capolavori del regista pugliese, ma in assoluto uno dei migliori film di mafia mai girati, se escludiamo opere importanti come Il giorno della civetta (1968) che ha ben altre ambizioni. Di Leo cambia ambientazione e passa da Milano a Palermo per raccontare le sfide tra boss in una città notturna, deserta e violenta. Di Leo gira il suo noir più nero in una città mediterranea che riprende quasi sempre di notte, cercando di realizzare una totale assenza di colore. Nelle poche scene girate di giorno è il grigio il colore dominante, per dare l’idea di una situazione claustrofobia e angosciante. Non era facile, vista la differenza di scenario tra Milano e Palermo. Alcune scene rappresentano un concentrato di violenza mai vista su pellicola, a cominciare dalla scioccante parte iniziale con il massacro nel cinema, per proseguire con un uomo ucciso da una coltellata in bocca e per finire con la fornace dove si fanno sparire i cadaveri. Henry Silva è ben calato nel ruolo della sua vita, perfetto killer impalcabile che non si lascia mai prendere dal sentimento. Silva è spietato, deciso, inflessibile, pensa soltanto alla vendetta e ha appena il tempo di provare qualcosa di simile all’amore per la figlia di Daniello, ma il loro rapporto dura poco. Pier Paolo Capponi è un ottimo Cocchi, gangster sanguinario, una vera belva umana senza lati positivi che di Leo dipinge con la consueta bravura. Gianni Garko è bravissimo come commissario Torri, corrotto e nelle mani dei mafiosi, altro personaggio realistico che non scade mai nella macchietta. Il suo personaggio anticipa il commissario che Luc Merenda porterà al ruolo di protagonista ne Il poliziotto è marcio. Antonia Santilli è il punto debole della pellicola e non è molto credibile nei panni di Rina, la figlia del boss ninfomane e drogata, che pare innamorarsi di un uomo spietato e amorale come Lanzetta. La sua recitazione è scadente anche perché manca della dovuta esperienza per interpretare un ruolo complesso come quello che pretende il regista. Ottimo Richard Conte nel ruolo del padrino siciliano che guida l’organizzazione dall’alto del suo codice d’onore. Bravo come sempre Vittorio Caprioli, che inserisce una sprazzo di comicità napoletana e allenta la tensione di una pellicola molto dura. Il film è di una compattezza narrativa senza precedenti, la sceneggiatura non presenta punti deboli e in certe sequenze la tensione raggiunge i massimi livelli. Di Leo mette in scena il tradimento continuo, senza personaggi positivi con cui solidarizzare e identificarsi, perché i protagonisti della vicenda sono tutti spietati e senza cuore. Lanzetta è capace persino di trucidare Daniello, un boss che considerava una sorta di padre putativo e ha un solo spiraglio di umanità quando muore Rina. Silva fornisce la sua espressione di ghiaccio al personaggio di un killer privo di qualsiasi morale e di umanità. Il suo comportamento risponde alla sola logica della vendetta che persegue sino alla fine senza fermarsi di fronte agli ostacoli. Il boss mette in scena una carrellata di personaggi cinici, violenti, traditori, inaffidabili che agiscono sulla spinta di un continuo tradimento per affermare il loro potere. Il film è tratto dal giallo di Peter McCurtin intitolato Il mafioso, acquistato dalla Daunia 70 per diecimila dollari, ma tra i due plot ci sono molte differenze, prime tra tutte l’ambientazione. Il romanzo si svolge a New York, mentre la pellicola è ambientata a Palermo ed è piena di riferimenti politici alla realtà italiana che sono opera esclusiva del regista. McCurtin nel finale fa diventare Lanzetta nuovo capofamiglia mafioso, mentre di Leo lo abbandona a un destino incerto, probabilmente nell’economia del suo discorso non gli interessa più di tanto. Rina, la figlia del boss, è completata psicologicamente dal regista ed è ben descritta come figura chiave del plot narrativo, più di quanto non lo sia nel romanzo.

La pellicola è un noir duro, intenso, violento, uno dei capolavori del regista pugliese, ma in assoluto uno dei migliori film di mafia mai girati, se escludiamo opere importanti come Il giorno della civetta (1968) che ha ben altre ambizioni. Di Leo cambia ambientazione e passa da Milano a Palermo per raccontare le sfide tra boss in una città notturna, deserta e violenta. Di Leo gira il suo noir più nero in una città mediterranea che riprende quasi sempre di notte, cercando di realizzare una totale assenza di colore. Nelle poche scene girate di giorno è il grigio il colore dominante, per dare l’idea di una situazione claustrofobia e angosciante. Non era facile, vista la differenza di scenario tra Milano e Palermo. Alcune scene rappresentano un concentrato di violenza mai vista su pellicola, a cominciare dalla scioccante parte iniziale con il massacro nel cinema, per proseguire con un uomo ucciso da una coltellata in bocca e per finire con la fornace dove si fanno sparire i cadaveri. Henry Silva è ben calato nel ruolo della sua vita, perfetto killer impalcabile che non si lascia mai prendere dal sentimento. Silva è spietato, deciso, inflessibile, pensa soltanto alla vendetta e ha appena il tempo di provare qualcosa di simile all’amore per la figlia di Daniello, ma il loro rapporto dura poco. Pier Paolo Capponi è un ottimo Cocchi, gangster sanguinario, una vera belva umana senza lati positivi che di Leo dipinge con la consueta bravura. Gianni Garko è bravissimo come commissario Torri, corrotto e nelle mani dei mafiosi, altro personaggio realistico che non scade mai nella macchietta. Il suo personaggio anticipa il commissario che Luc Merenda porterà al ruolo di protagonista ne Il poliziotto è marcio. Antonia Santilli è il punto debole della pellicola e non è molto credibile nei panni di Rina, la figlia del boss ninfomane e drogata, che pare innamorarsi di un uomo spietato e amorale come Lanzetta. La sua recitazione è scadente anche perché manca della dovuta esperienza per interpretare un ruolo complesso come quello che pretende il regista. Ottimo Richard Conte nel ruolo del padrino siciliano che guida l’organizzazione dall’alto del suo codice d’onore. Bravo come sempre Vittorio Caprioli, che inserisce una sprazzo di comicità napoletana e allenta la tensione di una pellicola molto dura. Il film è di una compattezza narrativa senza precedenti, la sceneggiatura non presenta punti deboli e in certe sequenze la tensione raggiunge i massimi livelli. Di Leo mette in scena il tradimento continuo, senza personaggi positivi con cui solidarizzare e identificarsi, perché i protagonisti della vicenda sono tutti spietati e senza cuore. Lanzetta è capace persino di trucidare Daniello, un boss che considerava una sorta di padre putativo e ha un solo spiraglio di umanità quando muore Rina. Silva fornisce la sua espressione di ghiaccio al personaggio di un killer privo di qualsiasi morale e di umanità. Il suo comportamento risponde alla sola logica della vendetta che persegue sino alla fine senza fermarsi di fronte agli ostacoli. Il boss mette in scena una carrellata di personaggi cinici, violenti, traditori, inaffidabili che agiscono sulla spinta di un continuo tradimento per affermare il loro potere. Il film è tratto dal giallo di Peter McCurtin intitolato Il mafioso, acquistato dalla Daunia 70 per diecimila dollari, ma tra i due plot ci sono molte differenze, prime tra tutte l’ambientazione. Il romanzo si svolge a New York, mentre la pellicola è ambientata a Palermo ed è piena di riferimenti politici alla realtà italiana che sono opera esclusiva del regista. McCurtin nel finale fa diventare Lanzetta nuovo capofamiglia mafioso, mentre di Leo lo abbandona a un destino incerto, probabilmente nell’economia del suo discorso non gli interessa più di tanto. Rina, la figlia del boss, è completata psicologicamente dal regista ed è ben descritta come figura chiave del plot narrativo, più di quanto non lo sia nel romanzo.  Tutto il resto è reso in maniera fedele (un caso per di Leo che ama modificare), a parte certi nomi che vengono italianizzati e quindi il mafioso Coakley diventa Cocchi. Il boss fa andare su tutte le furie il ministro dei rapporti con il Parlamento Giovanni Gioia, eletto perla Democrazia Cristiana nella circoscrizione di Palermo. Per il periodo storico sono scandalosi gli accenni ai voti di scambio e ai collegamenti tra mafia e governo, mentre adesso non ci facciamo più caso, sembrano una cosa normale del sistema politico. Decisamente era meglio quando c’era chi si scandalizzava. La prima del film avviene il 1 febbraio1973 a Genova, nei cinema Palazzo e Ambassador. Gioia attende il 2 novembre dello stesso anno per spiccare querela per diffamazione contro gli autori della pellicola, perché in una scena viene fatto il suo cognome insieme a quello di altri due politici democristiani (Lima e Matta) e un noto boss mafioso (Buscetta). Il film viene sequestrato e il sostituto procuratore Di Noto fissa un processo per direttissima. Di Leo, l’avvocato Laura Viola (perla Daunia 70) e la distribuzione Alpherat sono convocati come imputati, ma alla fine il ministro Gioia (ben consigliato) decide di rimettere la querela.

Tutto il resto è reso in maniera fedele (un caso per di Leo che ama modificare), a parte certi nomi che vengono italianizzati e quindi il mafioso Coakley diventa Cocchi. Il boss fa andare su tutte le furie il ministro dei rapporti con il Parlamento Giovanni Gioia, eletto perla Democrazia Cristiana nella circoscrizione di Palermo. Per il periodo storico sono scandalosi gli accenni ai voti di scambio e ai collegamenti tra mafia e governo, mentre adesso non ci facciamo più caso, sembrano una cosa normale del sistema politico. Decisamente era meglio quando c’era chi si scandalizzava. La prima del film avviene il 1 febbraio1973 a Genova, nei cinema Palazzo e Ambassador. Gioia attende il 2 novembre dello stesso anno per spiccare querela per diffamazione contro gli autori della pellicola, perché in una scena viene fatto il suo cognome insieme a quello di altri due politici democristiani (Lima e Matta) e un noto boss mafioso (Buscetta). Il film viene sequestrato e il sostituto procuratore Di Noto fissa un processo per direttissima. Di Leo, l’avvocato Laura Viola (perla Daunia 70) e la distribuzione Alpherat sono convocati come imputati, ma alla fine il ministro Gioia (ben consigliato) decide di rimettere la querela.

Fernando di Leo dichiara a Nocturno Cinema: “In partenza era un film più ambizioso di altri. Mi ero mosso da un romanzo giallo americano di Peter McCurtin per alcune situazioni che mi avevano interessato, ma poi lo avevo adattato alla realtà italiana di quel momento… là ci stanno tutti i fatti veri di cronaca mafiosa, con nomi di spicco, persino quello di un ministro democristiano siciliano, noto mafioso, il cui nome figurava negli atti dell’antimafia”. Pier Paolo Capponi dice che “era un film duro, di forte denuncia… oggi ci sono film più trucidi, con sangue, violenza… ma allora non si era abituati; andava molto la commediola all’italiana, consolatrice e ridanciana, dove ogni tre minuti era un rutto, una scoreggia o un vaffanculo… sembrava non si potesse fare altro”. Per Marco Giusti su Stracult il film è il trionfo di Henry Silva come mafioso che tenta con successo la scalata a boss, il tutto in mezzo a ogni tipo di violenza e di corruzione raccolta dalla cronaca reale del nostro paese. Paolo Mereghetti concede due stelle e mezzo a un film girato con grandi scene d’azione che definisce un melodramma mafioso violento e nichilista dove tutti tradiscono tutti e la desacralizzazione del mito dell’uomo d’onore è totale. Giovanni Buttafava ritiene che il film propone una visione corrosiva della mafia siciliana, distruggendo tutto e tutti in un’opera di denigrazione scoperta e utilissima nella sua sfacciataggine commerciale, più delle inchieste televisive e dei reportages seriosi. Pino Farinotti concede due stelle ma poi dice che si tratta di un film inconsistente che potrebbe essere un lavoro di spionaggio, un giallo o un western se solo venissero leggermente modificati i dialoghi e, naturalmente, l’ambientazione. Per Farinotti si tratta solo di un film a base di omicidi, massacri e violenze varie inframmezzate da sequenze erotiche. Siamo in presenza del peggior conformismo di una critica che ha sempre snobbato il lavoro del regista pugliese. Da segnalare che Il Morandini non cita neppure l’esistenza di uno dei migliori film sulla mafia di tutti i tempi. Che tristezza!

Fernando di Leo dichiara a Nocturno Cinema: “In partenza era un film più ambizioso di altri. Mi ero mosso da un romanzo giallo americano di Peter McCurtin per alcune situazioni che mi avevano interessato, ma poi lo avevo adattato alla realtà italiana di quel momento… là ci stanno tutti i fatti veri di cronaca mafiosa, con nomi di spicco, persino quello di un ministro democristiano siciliano, noto mafioso, il cui nome figurava negli atti dell’antimafia”. Pier Paolo Capponi dice che “era un film duro, di forte denuncia… oggi ci sono film più trucidi, con sangue, violenza… ma allora non si era abituati; andava molto la commediola all’italiana, consolatrice e ridanciana, dove ogni tre minuti era un rutto, una scoreggia o un vaffanculo… sembrava non si potesse fare altro”. Per Marco Giusti su Stracult il film è il trionfo di Henry Silva come mafioso che tenta con successo la scalata a boss, il tutto in mezzo a ogni tipo di violenza e di corruzione raccolta dalla cronaca reale del nostro paese. Paolo Mereghetti concede due stelle e mezzo a un film girato con grandi scene d’azione che definisce un melodramma mafioso violento e nichilista dove tutti tradiscono tutti e la desacralizzazione del mito dell’uomo d’onore è totale. Giovanni Buttafava ritiene che il film propone una visione corrosiva della mafia siciliana, distruggendo tutto e tutti in un’opera di denigrazione scoperta e utilissima nella sua sfacciataggine commerciale, più delle inchieste televisive e dei reportages seriosi. Pino Farinotti concede due stelle ma poi dice che si tratta di un film inconsistente che potrebbe essere un lavoro di spionaggio, un giallo o un western se solo venissero leggermente modificati i dialoghi e, naturalmente, l’ambientazione. Per Farinotti si tratta solo di un film a base di omicidi, massacri e violenze varie inframmezzate da sequenze erotiche. Siamo in presenza del peggior conformismo di una critica che ha sempre snobbato il lavoro del regista pugliese. Da segnalare che Il Morandini non cita neppure l’esistenza di uno dei migliori film sulla mafia di tutti i tempi. Che tristezza!

(11 – continua)