Vuota.

Riempiamola di oggetti, arredi, tende, apriamo delle finestre.

La nostra stanza si affaccerà su un giardino, una strada, una porzione di mondo.

Si troverà in una casa, in una villa isolata, in un condominio grattacielo.

La stanza occupa uno spazio e un tempo.

Sarà stata abitata da qualcuno, avrà assorbito le vibrazioni di un certo tran tran quotidiano.

A questo punto non sarà più bianca, vuota.

Le stanze di cui ci andremo a occupare, non sono beckettiane, ultimi avamposti prima del nulla, ossia del caos, anzi.

Le stanze o le camere di cui ci occuperemo sono inserite all’interno di un piccolo mondo, funzionale e moderno, regolato da codici e segnali, antitetici alla regressione mortale del vuoto.

Eppure dentro a ognuna di queste camere ipotetiche e fantasiose sono avvenuti (o avverranno) dei delitti macabri e paurosi, delitti impossibili.

Avviciniamoci per gradi.

Dentro queste stanze “impenetrabili” dovremo cercare (noi come lettori, i detective polizieschi come agenti del bene) degli indizi capaci di contenere il significato profondo di quello che è successo. L’ontologia, eccola, è una disciplina metafisica che cerca la natura essenziale delle cose, di ciò che è. L’ontologia dei delitti nelle camere chiuse qual è? Immaginiamo una situazione tipo. L’associazione dei Mystery Writers Of America, popolata da gente come George Simenon, Brett Halliday, Helen McCloy, Rex Stout, John Dickson Carr e altri. Immaginiamo ora uno scrittore di questa associazione seduto alla scrivania in un cottage nel Connecticut, una mano posata sui tasti della macchina da scrivere, l’altra nell’atto di manovrare la leva dello spaziatore (ve la ricordate? Che nostalgia per questo mondo analogico!). Il corpo è senza testa, la testa posata su un grosso boccale da birra. Accidenti! Il cottage – una grossa stanza dopotutto – è chiuso ermeticamente dall’interno. Come ha fatto l’assassino a entrare e poi uscire senza scassinare la porta e la finestra? Il broglio è sempre questo nei delitti da camera chiusa. La “cosità” della cosa è questa. La stanza, l’assassino, la vittima, il segreto perfettamente al sicuro. E’ uno dei 1000 e uno plot che possono venirci in mente. Questo è di Robert Arthur Jr, militare di carriera, poi scrittore per riviste pulp e autore di sceneggiature televisive per Alfred Hitchcock presenta e Ai confini della realtà; la trama a cui abbiamo accennato è quella de La 51° stanza sigillata, pubblicato per la prima volta sull’Ellery Queen’s Mystery Magazine del 1951, tradotto in italiano da Giovanni Viganò e contenuto nella splendida antologia I delitti della camera chiusa dell’editore Polillo (2007).

Fredric Brown pubblica nel gennaio del 1943 sulla rivista “Thrilling Mystery” Mistero all’obitorio, tradotto per Polillo da Bruno Amato. Mistero all’obitorio vede un giovane studente di etnologia mantenersi con un lavoro notturno alla morgue. Giù nelle camera fredda, accade qualcosa di impensabile: qualcuno riesce a introdursi di nascosto e massacrare alcuni corpi all’interno delle casse. La camera coi cadaveri è isolata e si fa largo l’idea che solo un vampiro, un ghoul, possa intrufolarsi in un obitorio e smaterializzarsi. La pura indagine all’inglese (nonostante le coloriture non euclidee, labirintiche e già molto mentali in un autore come Brown) porterà alla soluzione. La geometria del mistero ben si addice a un obitorio popolato di cadaveri, tuttavia la topologia ortogonale dello spazio rimane una scacchiera logica all’interno della quale è già celato l’indizio chiarificatore, la soluzione realistica del giallo.

Sempre dall’antologia Polillo, prendiamo Il terzo proiettile, racconto lungo del 1937 di John Dickson Carr, uno dei massimi maestri all’inglese nel delitto della camera chiusa. Qui Carr ci porta nel padiglione del giudice Mortlake, officiante penale in Corte d’Assise, ammazzato con un colpo d’arma da fuoco al petto. Analizziamo la topografia del luogo. La casa del giudice è circondata da un parco piuttosto vasto. C’è un muro di pietra intorno alla proprietà. Le entrate sono soltanto due: un viale carrozzabile, sorvegliato da un guardiano, e un’entrata di servizio. Il padiglione sorge in mezzo a un gruppo di alberi ed è distante qualche centinaio di metri dalla casa. L’edificio è piccolo, con due sole stanze, divise da un corridoio. Il giudice usava queste stanze come studio. Osserviamo ora la piantina della stanza: un ambiente quadrato, vasto, con librerie, poltrona di pelle, stufetta elettrica a due resistenze. Nella parete ovest due finestre chiuse e sprangate all’interno, nella parete sud ci sono altre due finestre, una sbarrata, l’altra tenuta sotto osservazione da uno dei personaggi. Insomma l’unica via d’accesso è la porta sul corridoio. Il delitto avviene sotto gli occhi di vari testimoni. Nella stanza un giovane che ha tutta l’intenzione di uccidere il giudice e che gli spara contro con un revolver Ivor-Johnson. Il problema è che nel corpo del giudice si trova solo un proiettile di una Erckmann, differente dall’arma usata dal giovane che si trova nella stanza col giudice. A complicare, gioiosamente per il lettore, la faccenda è un terzo colpo sparato da una Browning e, come quello della Ivor-Johnson, andato a vuoto. Tre colpi sparati e un solo proiettile. Allora chi ha ucciso il giudice e dove si trovava se, dalla seconda finestra sul lato sud, testimoni hanno assistito al delitto e hanno visto nel padiglione solo il giudice e il suo presunto aggressore (che peraltro ha sparato solo il suo colpo, quello sbagliato?). Tutto ci farebbe propendere per un delitto impossibile. All’apparenza semplicissimo (avremmo un indiziato, sorpreso nell’atto di sparare, mancandolo, al giudice), eppure, alla prova dei fatti niente combacia.

Holmes ci ha insegnato che una volta eliminato l’impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità. Ossia, quando tutte le altre ipotesi falliscono, quel che rimane, per quanto poco verosimile, non può che essere la verità. Il metodo di indagine di Holmes è ipotetico deduttivo, si basa sull’esclusione delle molteplici soluzioni possibili, procede elaborando ed eliminando i dati in suo possesso, finché non resta in piedi una sola possibilità concreta. Le performance deduttive di Holmes hanno una robustezza matematica che non permette zone d’ombra, errori. Holmes è cartesiano, euclideo e ha orrore della pluralità di linee ipotetiche intrecciate che possono dipanarsi da una semplice camera chiusa. Eppure il feuilleton da camera chiusa allude a un sottofondo filosofico nella lotta dell’esistenza e non si esaurisce pur con le logiche e arzigogolate spiegazioni che possiamo darci (tra parentesi, molto bella quella che troverà Carr per il suo racconto di cui parlavamo sopra).

Holmes ci ha insegnato che una volta eliminato l’impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità. Ossia, quando tutte le altre ipotesi falliscono, quel che rimane, per quanto poco verosimile, non può che essere la verità. Il metodo di indagine di Holmes è ipotetico deduttivo, si basa sull’esclusione delle molteplici soluzioni possibili, procede elaborando ed eliminando i dati in suo possesso, finché non resta in piedi una sola possibilità concreta. Le performance deduttive di Holmes hanno una robustezza matematica che non permette zone d’ombra, errori. Holmes è cartesiano, euclideo e ha orrore della pluralità di linee ipotetiche intrecciate che possono dipanarsi da una semplice camera chiusa. Eppure il feuilleton da camera chiusa allude a un sottofondo filosofico nella lotta dell’esistenza e non si esaurisce pur con le logiche e arzigogolate spiegazioni che possiamo darci (tra parentesi, molto bella quella che troverà Carr per il suo racconto di cui parlavamo sopra).

Nell’evoluzione del racconto giallo, si passerà dalla logica deduttiva di Conan Doyle a quella psicologica, di cui Van Dine sarà un esponente di spicco. A questa corrente possiamo ascrivere anche il metodo d’indagine adottato da Padre Brown, apologeta del cattolicesimo pronto a sbriciolare le falle del pensiero protestante. L’esercizio spirituale o psicologico della detection aprirà nuove vie alla soluzione dei casi, ma non intaccherà il fascino sempre metafisico della camera chiusa, adibita a palcoscenico irreale per proiettare i delitti. Il fulcro di questo sottogenere del giallo classico è quello del delitto impossibile, dove, oltre all’identità del colpevole, si deve capire come questi sia riuscito a dileguarsi dal luogo del delitto, spesso sorvegliato a vista. Nel delitto da camera chiusa il criminale pare svanito nel nulla, assumendo quasi le proprietà di un fantasma o di un essere sovrannaturale.

L’apripista in questo genere è stato probabilmente Edgard Poe con I delitti della Rue Morgue, seguito poi da tutti gli altri grandi giallisti della golden age: Chesterton, Van Dine, Wallace, Dickson Carr, Ellery Queen, Anthony Berkeley, Agatha Christie, Conan Doyle, Clayton Rawson, eccetera. Cosa ha attirato questa pletora di autori ad esercitarsi con questo tipo di enigma, quale fascino emanano queste stanze sigillate, guardate a vista? Stanze piene di tavolini, porcellane, quadri, pendole, fermacarte, scrittoi. Oggetti insomma tra i quali può nascondersi la vera arma del delitto, o una traccia un indizio dimenticato dal colpevole fantasma. Gli oggetti che compongono la stanza del delitto finiscono per assumere un simbolismo metafisico che li alona di sovrannaturale, rendendoli implicitamente complici del misfatto commesso. Essi sanno e non parlano, divengono indizi muti, parodie di un senso che il delitto stesso pare aver scardinato. Eppure la camera chiusa appartiene di diritto al giallo classico, quindi si tratta di un enigma risolvibile, di un finto “gotico”, dove il colpevole è stato abile a far sembrare quel che non può essere. Dickson Carr, tra gli autori sopra citati, è stato quello che ha teorizzato maggiormente la situazione della camera chiusa, elencando una serie di punti basici per arrivare alla soluzione possibile dell’enigma. Li riporto seguendo il riassunto compilato da Luigi Calcerano e Giuseppe Fiori:

L’apripista in questo genere è stato probabilmente Edgard Poe con I delitti della Rue Morgue, seguito poi da tutti gli altri grandi giallisti della golden age: Chesterton, Van Dine, Wallace, Dickson Carr, Ellery Queen, Anthony Berkeley, Agatha Christie, Conan Doyle, Clayton Rawson, eccetera. Cosa ha attirato questa pletora di autori ad esercitarsi con questo tipo di enigma, quale fascino emanano queste stanze sigillate, guardate a vista? Stanze piene di tavolini, porcellane, quadri, pendole, fermacarte, scrittoi. Oggetti insomma tra i quali può nascondersi la vera arma del delitto, o una traccia un indizio dimenticato dal colpevole fantasma. Gli oggetti che compongono la stanza del delitto finiscono per assumere un simbolismo metafisico che li alona di sovrannaturale, rendendoli implicitamente complici del misfatto commesso. Essi sanno e non parlano, divengono indizi muti, parodie di un senso che il delitto stesso pare aver scardinato. Eppure la camera chiusa appartiene di diritto al giallo classico, quindi si tratta di un enigma risolvibile, di un finto “gotico”, dove il colpevole è stato abile a far sembrare quel che non può essere. Dickson Carr, tra gli autori sopra citati, è stato quello che ha teorizzato maggiormente la situazione della camera chiusa, elencando una serie di punti basici per arrivare alla soluzione possibile dell’enigma. Li riporto seguendo il riassunto compilato da Luigi Calcerano e Giuseppe Fiori:

- La camera non è realmente chiusa.

- Un delitto commesso usando gas, veleni vari.

- Delitto commesso con l’ausilio di congegni meccanici.

- Un suicidio che simula un delitto.

- Vittima uccisa prima della chiusura. L’assassino travestito da vittima ha fatto credere che essa fosse ancora viva.

- Delitto commesso attraverso una finestra all’apparenza inaccessibile.

- Delitto commesso con serpenti o insetti velenosi.

- La vittima sembra morta e l’assassino la uccide prestando i primi soccorsi.

- Porte truccate.

- Porta chiusa a chiave dall’esterno azionando la chiave all’interno con una pinza o altri utensili.

- Porta chiusa a catenaccio dall’esterno con una cordicella.

- Finestre truccate.

Bene, questo razionalismo spaziale cerca di esaurire gli elementi del possibile e abbozzare una soluzione. La topografia del luogo del delitto e le mappe aiutano ad orientarsi nello spazio e aumentano la sensazione di uno spazio chiuso, di un universo chiuso di cui la camera sigillata è un simbolo di astrazione. Il giallo classico, e qui arriviamo al cuore della faccenda, trova il suo senso compiuto proprio in questo bisogno ideale di ri-costruire un mondo perfetto, isolato geograficamente (da qui il ricorso a isole, castelli, treni, cottage nella brughiera) e abitato da una comunità ristretta e ideale di persone. Lo spazio/tempo nei gialli classici sembra ricercare quell’unità di spazio e tempo prescritta da Aristotele nella sua poetica. L’epistemologia del giallo da camera chiusa (che poi è quella del mystery tutto) è proprio questa: un mondo ideale, a misura di chi scrive e legge, dove l’ordine regna sovrano e il delitto è una deviazione temporanea, un’intrusione del caos del mondo reale all’interno dell’ordine platonico del mondo delle idee. Alla fine l’ordine viene ripristinato e il mondo sigillato del mystery può continuare sempre uguale a se stesso, imprigionato dentro un tran tran quotidiano che sembra prefigurare i mondi fittizi di un Philip Dick o di certe distopie fantascientifiche dove nessuno può entrare o uscire (ma ci basti pensare al tran tran quieto di un Montalbano, con la sua eterna fidanzata, il commissariato abitato dai soliti aiutanti, la casa sul mare, le nuotate, e così, potenzialmente, all’infinito). Questi ragionamenti ci portano lontano dal racconto giallo (o poliziesco), nato sull’onda di un positivismo e determinismo scientifico di stampo ottocentesco.

Bene, questo razionalismo spaziale cerca di esaurire gli elementi del possibile e abbozzare una soluzione. La topografia del luogo del delitto e le mappe aiutano ad orientarsi nello spazio e aumentano la sensazione di uno spazio chiuso, di un universo chiuso di cui la camera sigillata è un simbolo di astrazione. Il giallo classico, e qui arriviamo al cuore della faccenda, trova il suo senso compiuto proprio in questo bisogno ideale di ri-costruire un mondo perfetto, isolato geograficamente (da qui il ricorso a isole, castelli, treni, cottage nella brughiera) e abitato da una comunità ristretta e ideale di persone. Lo spazio/tempo nei gialli classici sembra ricercare quell’unità di spazio e tempo prescritta da Aristotele nella sua poetica. L’epistemologia del giallo da camera chiusa (che poi è quella del mystery tutto) è proprio questa: un mondo ideale, a misura di chi scrive e legge, dove l’ordine regna sovrano e il delitto è una deviazione temporanea, un’intrusione del caos del mondo reale all’interno dell’ordine platonico del mondo delle idee. Alla fine l’ordine viene ripristinato e il mondo sigillato del mystery può continuare sempre uguale a se stesso, imprigionato dentro un tran tran quotidiano che sembra prefigurare i mondi fittizi di un Philip Dick o di certe distopie fantascientifiche dove nessuno può entrare o uscire (ma ci basti pensare al tran tran quieto di un Montalbano, con la sua eterna fidanzata, il commissariato abitato dai soliti aiutanti, la casa sul mare, le nuotate, e così, potenzialmente, all’infinito). Questi ragionamenti ci portano lontano dal racconto giallo (o poliziesco), nato sull’onda di un positivismo e determinismo scientifico di stampo ottocentesco.

I primi racconti gialli (penso in particolare ad un autore come Freeman, ma anche alla Philosophy of composition di Poe) volevano essere, attraverso la grazia dello stile e l’armonia compositiva, dei ragionamenti algebrici, forme di puro pensiero, esenti dalle contaminazioni colorite del thrilling (visto come sottogenere di pessima reputazione, troppo popolare, basso, volgare, infarcito di emozioni forti e ricerca dell’effetto ripugnante per stordire e affascinare i lati più gretti del lettore; quasi tutti gli autori del giallo mystery classico si terranno lontano dal thrilling puro, cercando di limitare gli effetti del ritrovamento di un cadavere con l’uso di uno stile raffinato, poco emotivo, per questo poco incline all’analisi psicologica o alle emozioni, nonostante i presunti psicologismi di un Van Dine; a ben guardare, un po’ in tutti gli autori classici del genere, la profondità dei personaggi è relativa, lontana dalla vita autentica; i personaggi sono delle funzioni, hanno delle mansioni, per il resto si attengono alle idee che sorreggono il romanzo enigma, entrano ed escono dal mondo ideale costruito dall’autore come delle statuine di un presepe la cui natura segreta e più intima è quella morale, ossia una sorta di purificazione sociale delle piccole comunità chiuse, dei villaggi, delle borgate, dei club, ecc; più che il personaggio e le sue presunte caratterizzazioni grottesche, ciò che conta – pensiamo a un gigante come la Christie – è l’analisi del gruppo, dell’ambiente borghese retto da rigorosissime regole sociali – puritane – ed eroso dalle conversazioni, dai pettegolezzi malevoli, che fanno più male di molti delitti).

I primi racconti gialli (penso in particolare ad un autore come Freeman, ma anche alla Philosophy of composition di Poe) volevano essere, attraverso la grazia dello stile e l’armonia compositiva, dei ragionamenti algebrici, forme di puro pensiero, esenti dalle contaminazioni colorite del thrilling (visto come sottogenere di pessima reputazione, troppo popolare, basso, volgare, infarcito di emozioni forti e ricerca dell’effetto ripugnante per stordire e affascinare i lati più gretti del lettore; quasi tutti gli autori del giallo mystery classico si terranno lontano dal thrilling puro, cercando di limitare gli effetti del ritrovamento di un cadavere con l’uso di uno stile raffinato, poco emotivo, per questo poco incline all’analisi psicologica o alle emozioni, nonostante i presunti psicologismi di un Van Dine; a ben guardare, un po’ in tutti gli autori classici del genere, la profondità dei personaggi è relativa, lontana dalla vita autentica; i personaggi sono delle funzioni, hanno delle mansioni, per il resto si attengono alle idee che sorreggono il romanzo enigma, entrano ed escono dal mondo ideale costruito dall’autore come delle statuine di un presepe la cui natura segreta e più intima è quella morale, ossia una sorta di purificazione sociale delle piccole comunità chiuse, dei villaggi, delle borgate, dei club, ecc; più che il personaggio e le sue presunte caratterizzazioni grottesche, ciò che conta – pensiamo a un gigante come la Christie – è l’analisi del gruppo, dell’ambiente borghese retto da rigorosissime regole sociali – puritane – ed eroso dalle conversazioni, dai pettegolezzi malevoli, che fanno più male di molti delitti).

Dicevamo, la stanza chiusa sembra portarci lontano dalla logicità impressa dai primi autori del mystery. Eppure, la natura del genere appare maggiormente legata al genere fantastico, a qualcosa che vuole andare contro la logica, o fingere di farlo. La natura ideale del racconto ad enigma, il suo essere una pura forma di pensiero mascherata con dei personaggi funzione, il suo bisogno di confrontarsi col caos del mondo moderno, vero nemico del purismo perfetto ricreato negli universi gioco del giallo. Anagrammi, delitti impossibili, contaminazioni col gotico o l’horror, i delitti della camera chiusa su tutti, alimentano qualcosa di fantastico, una traccia del mostro, o la sua assenza.

Il giallista francese Narcejiac, nel bel saggio dedicato al romanzo poliziesco, parla in due paginette dei delitti nella camera chiusa e ne coglie le analogie col lavoro di un prestigiatore, perché, secondo la logica – anche quella elastica di un romanzo o di un film – quel delitto non può esser stato commesso. Dunque. La stanza chiusa rappresenta un simbolo in cui coesistono mondo corporeo e incorporeo, un luogo ideale, ossia ricostruito dalla forza del pensiero, in cui, oltre alle tre dimensioni conosciute, se ne produce un’altra, lontana dalle leggi materiali e dalla logica. La camera chiusa sembra alludere a una seconda logica, profana per gente come Freeman, dove la spiegazione deborda sull’impossibile. La natura della stanza pare liberata, disincarnata, dallo spazio e dal tempo, proiettata in una quarta dimensione psichica, utopia dominante tra il XIX e il XX secolo. Mi riferisco allo spiritismo, pieno appunto di corpi astrali, psichismo incarnato, viaggi astrali, azioni a distanza. La camera chiusa ci riporta a quel mondo, a un laboratorio medianico in cui è avvenuto qualcosa di fantastico, di impossibile da spiegare con la logica corrente. Se sovrapponiamo la camera chiusa al gabinetto medianico ecco allora aprirsi una serie infinita di spiegazioni possibili, quasi più flessibili di quelle elencate da Dickson Carr.

Lo spiritismo già si nutriva del magnetismo di Mesmer, dell’idea di un fluido universale, fisico che connette gli esseri viventi, un fluido che è possibile incanalare, convogliare su altre persone. Le performance magnetiche penetreranno nella cultura borghese e urbana, con una fenomenologia che ritroveremo pari pari nello spiritismo. Le sonnambule fluttuanti rappresenteranno i sogni e le paure di una aristocrazia minacciata dall’ampio sottoproletariato e da una classe operaia esordiente. Kardec darà un contenuto dottrinario allo spiritismo, portandolo a essere una religione per la scienza, un dark side delle necessità del positivismo. Così come Van Dine sentirà il bisogno di ridurre il romanzo giallo a un insieme noiosissimo di regole (fatte forse per essere eluse), così la ricerca psichica produrrà inchieste e risultati differenti. Per il fisico Crookes la forza psichica di una medium può generare, senza contatti diretti, movimenti visibili e suoni; questa forza ha una sorgente che si trova nell’anima o nell’intelligenza dell’uomo. Una forza capace di superare le pareti, le porte sbarrate, le finestre sigillate. Alfred Wallace arrivò a postulare l’intervento divino nell’evoluzione dell’uomo, suffragando una sorta di antropogenesi spiritualistica.

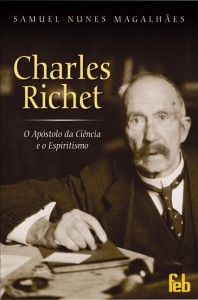

Lo spiritismo già si nutriva del magnetismo di Mesmer, dell’idea di un fluido universale, fisico che connette gli esseri viventi, un fluido che è possibile incanalare, convogliare su altre persone. Le performance magnetiche penetreranno nella cultura borghese e urbana, con una fenomenologia che ritroveremo pari pari nello spiritismo. Le sonnambule fluttuanti rappresenteranno i sogni e le paure di una aristocrazia minacciata dall’ampio sottoproletariato e da una classe operaia esordiente. Kardec darà un contenuto dottrinario allo spiritismo, portandolo a essere una religione per la scienza, un dark side delle necessità del positivismo. Così come Van Dine sentirà il bisogno di ridurre il romanzo giallo a un insieme noiosissimo di regole (fatte forse per essere eluse), così la ricerca psichica produrrà inchieste e risultati differenti. Per il fisico Crookes la forza psichica di una medium può generare, senza contatti diretti, movimenti visibili e suoni; questa forza ha una sorgente che si trova nell’anima o nell’intelligenza dell’uomo. Una forza capace di superare le pareti, le porte sbarrate, le finestre sigillate. Alfred Wallace arrivò a postulare l’intervento divino nell’evoluzione dell’uomo, suffragando una sorta di antropogenesi spiritualistica.  In Francia Charles Richet scrisse sull’ectoplasmia, ossia la capacità dei medium di creare ectoplasmi che possono avere forma di arti umani o addirittura di interi corpi, capaci di muovere oggetti, spostare o toccare le persone. Il subconscio dei medium pare dunque affollato e animato e il grande psicologo Janet, successore di Charcot alla Salpêtrière, prende in considerazione gli effetti della scrittura automatica e dei tables tournantes, ragionando sull’aspetto inconscio del fenomeno, ossia di atti intelligenti e involontari, inconsapevoli: ecco che caste fanciulle si trovano a scrivere in trance oscenità o a commettere delitti impossibili, superando le barriere delle camere chiuse.

In Francia Charles Richet scrisse sull’ectoplasmia, ossia la capacità dei medium di creare ectoplasmi che possono avere forma di arti umani o addirittura di interi corpi, capaci di muovere oggetti, spostare o toccare le persone. Il subconscio dei medium pare dunque affollato e animato e il grande psicologo Janet, successore di Charcot alla Salpêtrière, prende in considerazione gli effetti della scrittura automatica e dei tables tournantes, ragionando sull’aspetto inconscio del fenomeno, ossia di atti intelligenti e involontari, inconsapevoli: ecco che caste fanciulle si trovano a scrivere in trance oscenità o a commettere delitti impossibili, superando le barriere delle camere chiuse.

Vi è in tutto questo una patologia latente, un disturbo nevropatico che accomuna le materializzazioni alla fenomenologia dell’isteria e del sonnambulismo. Cosa avviene durante una seduta spiritica? Suggestione mentale, chiaroveggenza, telecinesi, telepatia?

In un’opera del 1921, Psychoanalyse und Telepathie, Freud scrive che non è possibile rifiutare lo studio dei fenomeni occulti. Analisti e occultisti si trovano accomunati dal disprezzo della scienza ufficiale e le teorie dell’inconscio vengono viste non lontane dall’atteggiamento fideistico che circonda il mondo degli occultisti. Freud tuttavia appare indeciso e ambivalente. Jung invece non perse la sua inclinazione verso il paranormale, arrivando a indagare, nella tesi di laurea, gli effetti della psicografia, ossia la comunicazione medianica tramite il moto di un bicchiere che reca stampate le lettere dell’alfabeto. Jung lavorò sui frammenti della psiche, rompendo con Freud, e arrivando all’insorgenza di un inconscio collettivo, popolato di sogni, fantasie, sintomi nevrotici, fantasmi e perché no, camere chiuse.

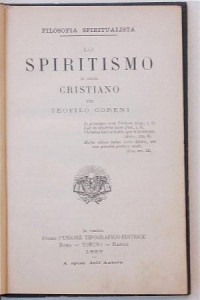

La ricerca psichica in Italia ci porta subito a Torino, dove nel 1863 nasce la Società Torinese di Studi Spiritici, fondata da Enrico Dalmazzo, rinomato tipografo che, sotto lo pseudonimo di Teofilo Coreni darà vita agli Annali dello spiritismo in Italia. Lombroso offrirà una spiegazione dei fenomeni in chiave psichiatrica, muovendosi sui margini di una sua pseudoscienza, orfana del positivismo ottocentesco. Il fisiologo Bottazzi parlerà di fenomeni biologici dipendenti dall’organismo dei medium.

La ricerca psichica in Italia ci porta subito a Torino, dove nel 1863 nasce la Società Torinese di Studi Spiritici, fondata da Enrico Dalmazzo, rinomato tipografo che, sotto lo pseudonimo di Teofilo Coreni darà vita agli Annali dello spiritismo in Italia. Lombroso offrirà una spiegazione dei fenomeni in chiave psichiatrica, muovendosi sui margini di una sua pseudoscienza, orfana del positivismo ottocentesco. Il fisiologo Bottazzi parlerà di fenomeni biologici dipendenti dall’organismo dei medium.

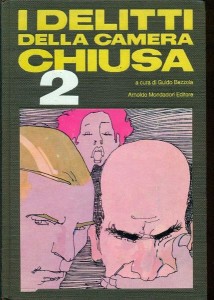

Potrei continuare a lungo, sottolineando come l’invisibile, e la meraviglia che da questo deriva, ci ha sempre circondato, portando una pletora di scienziati a indagare l’oltretomba, fornendo una indiretta seriosità alle spiegazioni medianiche. A noi interessa questa fascinazione lunga e radicata, che attraversa la seconda metà dell’800 e ancora lascia il suo eco nei primi anni del ‘900, arrivando a lambire la stampa di massa, i feuilleton prima neri, poi mystery. Il giallo, come nuovo e perdurante genere di massa, accoglie con favore le derive fantastiche, incorporandole all’interno della propria struttura. Certo il soprannaturale trova una spiegazione naturale, purtuttavia permane un’ombra, un alone di meraviglia e dubbio. Davvero le cose sono andate così? Davvero qualcuno è riuscito a uscire da una camera sigillata senza lasciare tracce di sé o dell’arma del delitto? I signori sopra nominati avrebbero saputo trovare una spiegazione alternativa a quella del detective di turno.  Sembrerà una lunga parentesi, una deviazione dal nostro argomento, eppure, in un bellissimo volume della Mondadori, un Omnibus del 1974 dedicato a I delitti della camera chiusa, curato da Guido Bezzola, troviamo un racconto di John Dickson Carr in cui si allude chiaramente all’impossibilità del crimine, tirando in ballo gli spiriti. E di spiriti o luoghi di fantasmi, anatemi e superstizioni medievali è infarcito il breve e bellissimo racconto della Christie contenuto nella medesima antologia: Morte di un arlecchino.

Sembrerà una lunga parentesi, una deviazione dal nostro argomento, eppure, in un bellissimo volume della Mondadori, un Omnibus del 1974 dedicato a I delitti della camera chiusa, curato da Guido Bezzola, troviamo un racconto di John Dickson Carr in cui si allude chiaramente all’impossibilità del crimine, tirando in ballo gli spiriti. E di spiriti o luoghi di fantasmi, anatemi e superstizioni medievali è infarcito il breve e bellissimo racconto della Christie contenuto nella medesima antologia: Morte di un arlecchino.

I fantasmi vengono evocati direttamente da Guido Bezzola nel secondo Omnibus Mondadori dedicato alle stanze chiuse (1977). Bezzola spiega che irrealtà e fantasia possono benissimo entrare in campo senza offendere nessuno e senza violare le regole d’oro del giallo classico. Nell’Omnibus troviamo il meraviglioso La vedova rossa di Carter Dickson, impasto originale di vecchia casa londinese, misteriosa camera su cui pende una maledizione che risale al Terrore francese e tocchi colorati di gotico inglese. E un’atmosfera di tragico mistero, di assassini invisibili, emerge dallo scientifico Il pugnale d’alluminio di R. Austin Freeman, per deflagrare nell’ultimo romanzo compreso nell’Omnibus, Le tre bare di John Dickson Carr, maestro indiscusso del genere.  Nelle tre bare Carr tocca le vette più alte della sua narrativa, infilando due delitti impossibili da manuale, di cui il secondo commesso in mezzo a una strada deserta coperta di neve. Nel racconto compare la figura del professor Grimaud, conferenziere sui generis, esperto e cultore di magia nera, soprannaturale e vampirismo. Grimaud viene minacciato in un music hall nell’East End da un giovane misterioso che dice di essere stato seppellito vivo in una bara e i suoi fratelli nelle altre due, e di non essere lui quello che è riuscito ad uscirne vivo! Follia, delirio del mystery? Come sempre Carr porta il genere sul confine dell’horror e aumenta gli elementi, i fatti incongrui, alimentando il sospetto di un assassino ubiquo e invisibile, spettro materiale capace di attraversare i muri, alimentato forse da sangue vampiresco (fissazione non nuova in Carr). A sbrogliare, con funambolico acume, la matassa uno dei personaggi ricorrenti della prosa di questo autore, il dottor Gideon Fell.

Nelle tre bare Carr tocca le vette più alte della sua narrativa, infilando due delitti impossibili da manuale, di cui il secondo commesso in mezzo a una strada deserta coperta di neve. Nel racconto compare la figura del professor Grimaud, conferenziere sui generis, esperto e cultore di magia nera, soprannaturale e vampirismo. Grimaud viene minacciato in un music hall nell’East End da un giovane misterioso che dice di essere stato seppellito vivo in una bara e i suoi fratelli nelle altre due, e di non essere lui quello che è riuscito ad uscirne vivo! Follia, delirio del mystery? Come sempre Carr porta il genere sul confine dell’horror e aumenta gli elementi, i fatti incongrui, alimentando il sospetto di un assassino ubiquo e invisibile, spettro materiale capace di attraversare i muri, alimentato forse da sangue vampiresco (fissazione non nuova in Carr). A sbrogliare, con funambolico acume, la matassa uno dei personaggi ricorrenti della prosa di questo autore, il dottor Gideon Fell.

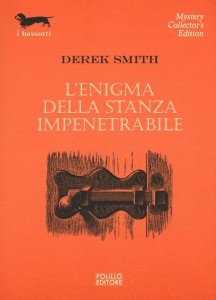

Ancora fantasmi (o presunti tali) con Derek Smith, autore del capolavoro L’enigma della stanza impenetrabile, edito da Marco Polillo nel 2016 e tradotto da Dario Pratesi. Il romanzo, omaggio all’opera di John Dickson Carr, del 1953, racconta di due delitti da camera chiusa, entrambi sbalorditivi e impossibili. Uno commesso all’interno di una cella, in una sorvegliatissima stazione di polizia, l’altro all’interno di una dimora dove si consuma un rito di passaggio che coinvolge intere generazioni. Si vocifera di maledizioni, fantasmi assassini e altre brutte cose e Smith si diverte a intorbidire le acque di un libro efficacissimo (pare scritto ieri), veloce e pieno di idee, al punto da giocare sottilmente con tutta la letteratura da camera chiusa che lo precede. Smith d’altronde era un personaggio a sua volta: trascorse la vita nella casa dove era cresciuto, vivendo col sussidio d’invalidità. Scrisse solo altri due romanzi mystery e si appassionò allo studio del genere poliziesco, diventando uno dei massimi esperti mondiali di delitti da camera chiusa, arrivando a collezionare rare prime edizioni di gialli dell’età d’oro, senza trascurare enigmatici casi di cronaca nera.

Ancora fantasmi (o presunti tali) con Derek Smith, autore del capolavoro L’enigma della stanza impenetrabile, edito da Marco Polillo nel 2016 e tradotto da Dario Pratesi. Il romanzo, omaggio all’opera di John Dickson Carr, del 1953, racconta di due delitti da camera chiusa, entrambi sbalorditivi e impossibili. Uno commesso all’interno di una cella, in una sorvegliatissima stazione di polizia, l’altro all’interno di una dimora dove si consuma un rito di passaggio che coinvolge intere generazioni. Si vocifera di maledizioni, fantasmi assassini e altre brutte cose e Smith si diverte a intorbidire le acque di un libro efficacissimo (pare scritto ieri), veloce e pieno di idee, al punto da giocare sottilmente con tutta la letteratura da camera chiusa che lo precede. Smith d’altronde era un personaggio a sua volta: trascorse la vita nella casa dove era cresciuto, vivendo col sussidio d’invalidità. Scrisse solo altri due romanzi mystery e si appassionò allo studio del genere poliziesco, diventando uno dei massimi esperti mondiali di delitti da camera chiusa, arrivando a collezionare rare prime edizioni di gialli dell’età d’oro, senza trascurare enigmatici casi di cronaca nera.

E i fantasmi sono allusi fin dal titolo di un’altra perla, L’assassino invisibile, scritto da Rupert Penny, pseudonimo di Ernest Thornett, esperto di enigmistica e crittoanalisi durante la Seconda Guerra Mondiale, poi al servizio dell’intelligence inglese. Fu anche un appassionato di fiori. La sua carriera letteraria si svolse in un arco di tempo molto breve, dal 1936 al 1941, con nove romanzi gialli all’attivo, di cui questo L’assassino invisibile è l’ultimo e il più famoso, incluso nella lista “50 Howdunits – The Ultimate Locked-room Library” compilata da Jonathan Scott per la rivista inglese “Book and Magazine Collector”. Il romanzo è stato tradotto in italiano da Dario Pratesi ed editato nella collana prestigiosa dei Bassotti dell’editore Polillo (2010). L’assassino rispetta il canone del genere, con un delitto da camera chiusa che appare fin da subito impossibile e illogico, una forzatura delle leggi di natura. Ma a impreziosire questo romanzo vi sono anche altri elementi: anzitutto la scrittura brillante (e non priva di ironia) dell’autore. In secondo luogo la trama, incentrata su una tirannica vedova, costretta a vivere in una vecchia magione (“The Firs”) con tutti i parenti del marito morto. Tra lei e il parentado non corre buon sangue; presto iniziano ad accadere dei fatti strani e qualcuno versa inchiostro sulla biancheria della vedova, oppure le taglia la pelliccia, o le rompe una preziosa collezione di orologi. Piccoli dispetti, forse segnali di qualcosa di ben più grave e infatti, verso la metà del libro la vecchia viene brutalmente ammazzata. All’inizio si occupa del caso un giovane e brillante detective privato, Douglas Merton, poi il ragazzo, non sapendo che pesci pigliare, finisce per coinvolgere Edward Beale, capo di Scotland Yard, e personaggio ricorrente nella prosa di Rupert Penny. Sarà lui a sciogliere, con la sola forza della ragione, l’enigma dell’ennesima camera chiusa!

E i fantasmi sono allusi fin dal titolo di un’altra perla, L’assassino invisibile, scritto da Rupert Penny, pseudonimo di Ernest Thornett, esperto di enigmistica e crittoanalisi durante la Seconda Guerra Mondiale, poi al servizio dell’intelligence inglese. Fu anche un appassionato di fiori. La sua carriera letteraria si svolse in un arco di tempo molto breve, dal 1936 al 1941, con nove romanzi gialli all’attivo, di cui questo L’assassino invisibile è l’ultimo e il più famoso, incluso nella lista “50 Howdunits – The Ultimate Locked-room Library” compilata da Jonathan Scott per la rivista inglese “Book and Magazine Collector”. Il romanzo è stato tradotto in italiano da Dario Pratesi ed editato nella collana prestigiosa dei Bassotti dell’editore Polillo (2010). L’assassino rispetta il canone del genere, con un delitto da camera chiusa che appare fin da subito impossibile e illogico, una forzatura delle leggi di natura. Ma a impreziosire questo romanzo vi sono anche altri elementi: anzitutto la scrittura brillante (e non priva di ironia) dell’autore. In secondo luogo la trama, incentrata su una tirannica vedova, costretta a vivere in una vecchia magione (“The Firs”) con tutti i parenti del marito morto. Tra lei e il parentado non corre buon sangue; presto iniziano ad accadere dei fatti strani e qualcuno versa inchiostro sulla biancheria della vedova, oppure le taglia la pelliccia, o le rompe una preziosa collezione di orologi. Piccoli dispetti, forse segnali di qualcosa di ben più grave e infatti, verso la metà del libro la vecchia viene brutalmente ammazzata. All’inizio si occupa del caso un giovane e brillante detective privato, Douglas Merton, poi il ragazzo, non sapendo che pesci pigliare, finisce per coinvolgere Edward Beale, capo di Scotland Yard, e personaggio ricorrente nella prosa di Rupert Penny. Sarà lui a sciogliere, con la sola forza della ragione, l’enigma dell’ennesima camera chiusa!

E qui ci fermiamo, convinti che potremmo continuare all’infinito (il genere è fecondo nel mystery classico), senza mutare i ragionamenti alla base di questo articolo.

Ci congediamo con la speranza di aver reso un servizio ai lettori della Zona, e magari d’esser riusciti ad interessarne solo uno.

Alla prossima!