Arcana imperii, un virus fascista inoculato nelle profondità della società italiana, a questo mi fa pensare (a torto o a ragione) il western italiano, spregiativamente chiamato dagli yankee “spaghetti”.

Come sia stato possibile che in Italia sia attecchito il virus del western, genere tutto americano?

Allora l’Italia era un paese industriale che voleva esorcizzare il proprio passato contadino con dosi massicce di consumismo; far falò di tradizioni, dialetti, ideologie anarchiche e sostituire tutto con una omologazione forzata.

Una vera febbre dell’oro da placare con soldi, comodità, nuovi vizi; un bisogno di appagarsi, saziarsi, anche a spese degli altri.

Dopo il ’68 sarà l’inizio di un declino al rallentatore, coi governi di centrodestra del 1971 – 1972, la crisi petrolifera del 1973, il ridimensionamento della fabbrica fordista e gli anni del compromesso storico tra il 1973 – ’75, anni che apriranno alla fase della solidarietà nazionale del 1976 – ’79. L’epilogo della Repubblica sarà il 1978 con Moro e le sconfitte operaie alla FIAT del 1980. Per queste date il western sarà già morto, e con lui il nostro cinema di genere.

Il western attecchisce in Italia e trova terreno fertile dal punto di vista produttivo e ideologico. L’universo del West viene riletto all’italiana e sostituisce al senso della frontiera (da conquistare, domare, costruire), della legge, dell’onore, una vena anarchica da cane mangia cane. Un clima cupo che stride rispetto agli anni dorati del dopo boom economico e che anticipa indizi e ombre che gravano sulle nostre coscienze, sui fili invisibili e illegali intrecciati nei nostri cervelli. Nei western all’italiana non c’è alcuna verità rivoluzionaria, neanche in quelli apertamente politici ed extraparlamentari (Lizzani, Damiani, Leone). L’opinione pubblica del western nostrano è fatta su misura per un nuovo ceto medio che esprime la sua voglia di cambiamento a colpi di slogan, cubetti STAR e lavatrici nuove. Il potere, la violenza, i soprusi messi in scena nelle trame dei western di Cinecittà sono un riflesso del potere mummificato del Palazzo; e sono una premonizione della voragine di insofferenza, qualunquismo, corruzione, in cui saremmo precipitati tutti noi. Nei nostri western il potere fascista non è mai scaduto e ogni forma sociale è precaria, in mano a una classe media cialtrona, corrotta, spesso fisicamente soggetta alla tassonomia lombrosiana. L’universo simbolico del western italiano sostituisce quello degli eskimo, dei gins a zampa, dei capelli lunghi dei giovani con fucili, cinturoni a tracolla, cavalli e cave in Sardegna al posto della Monument Valley di John Ford. L’universo mondo degli “spaghetti” è contratto, chiuso, senza orizzonti, con dei fondali di cartapesta che traballano a ogni sparo. Quasi ogni western è un film teatrale, ricostruito, artefatto, in cui tutto è ridotto agli appetiti basici, a una mera sopravvivenza del furbo sull’idiota, del raccomandato sul poveraccio schiantato dalla fatica fisica della miniera/fabbrica fordista. La spregiudicatezza e il cinismo di Eastwood sono già craxiane, egoiste, ludiche.

Il western attecchisce in Italia e trova terreno fertile dal punto di vista produttivo e ideologico. L’universo del West viene riletto all’italiana e sostituisce al senso della frontiera (da conquistare, domare, costruire), della legge, dell’onore, una vena anarchica da cane mangia cane. Un clima cupo che stride rispetto agli anni dorati del dopo boom economico e che anticipa indizi e ombre che gravano sulle nostre coscienze, sui fili invisibili e illegali intrecciati nei nostri cervelli. Nei western all’italiana non c’è alcuna verità rivoluzionaria, neanche in quelli apertamente politici ed extraparlamentari (Lizzani, Damiani, Leone). L’opinione pubblica del western nostrano è fatta su misura per un nuovo ceto medio che esprime la sua voglia di cambiamento a colpi di slogan, cubetti STAR e lavatrici nuove. Il potere, la violenza, i soprusi messi in scena nelle trame dei western di Cinecittà sono un riflesso del potere mummificato del Palazzo; e sono una premonizione della voragine di insofferenza, qualunquismo, corruzione, in cui saremmo precipitati tutti noi. Nei nostri western il potere fascista non è mai scaduto e ogni forma sociale è precaria, in mano a una classe media cialtrona, corrotta, spesso fisicamente soggetta alla tassonomia lombrosiana. L’universo simbolico del western italiano sostituisce quello degli eskimo, dei gins a zampa, dei capelli lunghi dei giovani con fucili, cinturoni a tracolla, cavalli e cave in Sardegna al posto della Monument Valley di John Ford. L’universo mondo degli “spaghetti” è contratto, chiuso, senza orizzonti, con dei fondali di cartapesta che traballano a ogni sparo. Quasi ogni western è un film teatrale, ricostruito, artefatto, in cui tutto è ridotto agli appetiti basici, a una mera sopravvivenza del furbo sull’idiota, del raccomandato sul poveraccio schiantato dalla fatica fisica della miniera/fabbrica fordista. La spregiudicatezza e il cinismo di Eastwood sono già craxiane, egoiste, ludiche.

Le illusione insurrezionali confondono i messicani coi terroni, i mescaleros coi terroristi delle Brigate Rosse, creando un sud del sud del mondo in cui l’operaio massa del ‘68/’69 ha i baffi, le pezze al culo ed è avverso da un fordismo selvaggio fatto di turni, salari da fame e forche pencolanti.

Le illusione insurrezionali confondono i messicani coi terroni, i mescaleros coi terroristi delle Brigate Rosse, creando un sud del sud del mondo in cui l’operaio massa del ‘68/’69 ha i baffi, le pezze al culo ed è avverso da un fordismo selvaggio fatto di turni, salari da fame e forche pencolanti.

La glaciazione dell’Italia nei ’70 è anche la glaciazione del genere western, che scade nel grottesco comico di un Terence Hill.

Dunque?

L’immobilità mentale e la forma arcaica-conservatrice del western italiano (privato com’è della profondità, della vastità di quello americano classico) riflette una cultura altrettanto conservatrice e chiusa. Mondi poveri e arretrati, post-agricoli, cattolici, comunisti. La generazione di registi che gira i western ha fatto la guerra, alcuni sono stati partigiani e confonderanno le fucilazioni di guerra con quelle degli “spaghetti” (Questi). Le lande degli “spaghetti” sono un’allegra vacanza dal reale, una messa funebre e giocosa dei valori, delle ideologie, di ogni profondità. Il villaggio del western italiano diviene un villaggio globale coi suoi paradigmi anti-democratici: la frontiera si restringe sui fondali di cartapesta e poche dune sabbiose, pura espressione di un paese fascio/agrario/industriale spaccato in due, con due economie, governi ombra, protezioni atlantiche e sospetti comunismi.

Il western italiano non è ottimista come quello di Ford, non costruisce una nazione, bensì racconta il fallimento, le sabbie mobili di protagonisti solitari, aggregati umani anarchici e illegali, ceti medi americaneggianti falsamente tolleranti e vuoti.

Detto questo, è impossibile tracciare una analisi completa del mondo western italiano. Mi limiterò ad analizzare alcuni dei film (che ho trovato più interessanti) tra il centinaio che ho visto in questi lunghi mesi invernali. Tenete conto che gli studi più aggiornati propongono un conteggio complessivo che oscilla dalle 500 alle 600 pellicole, quindi è come se io conoscessi solo 1/quinto di quel che è stato fatto.

Se sei vivo spara di Giulio Questi (1967), film con un Tomas Milian non ancora super-star del nostro cinema di genere. Questi e il suo montatore Kim Arcalli erano due ex partigiani sulle valli bergamasche e la cosa la si può avvertire a livello subliminale in alcune sequenze, su tutte quella in cui il personaggio di Milian viene fucilato insieme ad altri peones; prima gli fanno scavare la fossa, poi li allineano e sparano, noi li vediamo cadere al rallentatore e ci pare di assistere a una fucilazione di partigiani rastrellati da qualche plotone fascista. E i fascisti, in questo western, ci sono, vestiti di nero, al soldo di un latifondista sadico e omosessuale. Tutti i personaggi paiono esagerati, sadici, esplosi nei loro appetiti sessuali, nella bramosia per il denaro (alla base di tutto c’è una rapina che finirà molto molto male) o la pura follia. Altra nota è la resa grafica della violenza, esibita come in pochi altri western, anche se, rivista oggi, non impressiona nemmeno un bambino.

Se sei vivo spara di Giulio Questi (1967), film con un Tomas Milian non ancora super-star del nostro cinema di genere. Questi e il suo montatore Kim Arcalli erano due ex partigiani sulle valli bergamasche e la cosa la si può avvertire a livello subliminale in alcune sequenze, su tutte quella in cui il personaggio di Milian viene fucilato insieme ad altri peones; prima gli fanno scavare la fossa, poi li allineano e sparano, noi li vediamo cadere al rallentatore e ci pare di assistere a una fucilazione di partigiani rastrellati da qualche plotone fascista. E i fascisti, in questo western, ci sono, vestiti di nero, al soldo di un latifondista sadico e omosessuale. Tutti i personaggi paiono esagerati, sadici, esplosi nei loro appetiti sessuali, nella bramosia per il denaro (alla base di tutto c’è una rapina che finirà molto molto male) o la pura follia. Altra nota è la resa grafica della violenza, esibita come in pochi altri western, anche se, rivista oggi, non impressiona nemmeno un bambino.

Keoma di Enzo G. Castellari, 1976. Un tardo western crepuscolare, un capolavoro sciamanico. Franco Nero è un mezzo indio che pare un hippy e che torna in un villaggio spettrale, in mano a un padrone impersonato da Donald O’Brien. Olga Karlatos è più figa che mai. Castellari costruisce la trama sul rapporto di Keoma, il padre ex pistolero e i fratellastri assoldati da O’Brien. Sarà la scusa per orchestrare lunghe e magnifiche scene d’azione, impreziosite come sempre dai lunghi rallenti del regista romano con la fissa per Peckinpah e il suo crepuscolarismo. Alla fine Keoma li ammazza tutti e se ne va via, scompare all’orizzonte fatto di polvere e fango, perché qui i grandi paesaggi, la libertà della Monument Valley di John Ford non c’è più, non c’è mai stata. Keoma è solo vento di morte, vento del destino, polvere, fanghiglia da gotico di frontiera e la parola libertà pronunciata per chiudere il cerchio e far morire un genere. Film impossibile oggi da rifare. Franco Nero entra nell’Olimpo, più di quel coglione di Eastwood!

Keoma di Enzo G. Castellari, 1976. Un tardo western crepuscolare, un capolavoro sciamanico. Franco Nero è un mezzo indio che pare un hippy e che torna in un villaggio spettrale, in mano a un padrone impersonato da Donald O’Brien. Olga Karlatos è più figa che mai. Castellari costruisce la trama sul rapporto di Keoma, il padre ex pistolero e i fratellastri assoldati da O’Brien. Sarà la scusa per orchestrare lunghe e magnifiche scene d’azione, impreziosite come sempre dai lunghi rallenti del regista romano con la fissa per Peckinpah e il suo crepuscolarismo. Alla fine Keoma li ammazza tutti e se ne va via, scompare all’orizzonte fatto di polvere e fango, perché qui i grandi paesaggi, la libertà della Monument Valley di John Ford non c’è più, non c’è mai stata. Keoma è solo vento di morte, vento del destino, polvere, fanghiglia da gotico di frontiera e la parola libertà pronunciata per chiudere il cerchio e far morire un genere. Film impossibile oggi da rifare. Franco Nero entra nell’Olimpo, più di quel coglione di Eastwood!

Django di Sergio Corbucci, 1966. E’ il film che consacra Franco Nero. La trama è la solita, però Corbucci è un genio e decostruisce il villaggio, rendendolo una serie di linee spezzate isolate su un orizzonte schiacciato, rimpicciolito, quasi sempre plumbeo. Almeria/America/Spagna/Italia e i suoi teatri di posa. Palizzate, case nel fango, stamberghe corrose dal vento, forche che penzolano nell’aria. L’universo di Django è nero, gotico, oppressivo. Lui che si trascina dietro una bara con dentro il cadavere di se stesso, con dentro la sua ombra psicanalitica, perché qui, nel West di Corbucci non c’è spazio per le seghe mentali. Django stermina tutti con la sua mitragliatrice e stermina tutti anche quando gli fracassano le mani. Django, al contrario di quel casto di Eastwood, scopa la bella Loredana Nusciak, poi finisce per la scena finale al cimitero, corrusco tra le croci di carta, tutte sghembe e simili a ossi di seppia. Riassumendo: crudeltà e fango, pioggia, nessun sogno o ideale, la visione di un mondo già oltre la fine del mondo, consumato dall’interno dall’avidità. Se Leone raggiunge una maggior perfezione formale, Corbucci, già con questo film, dimostra di avere le idee ben più chiare.

Matalo! di Cesare Canevari, 1970. Canevari gira un western unico, sperimentale. Movimenti di macchina pazzeschi, dolly alla Elio Petri, sfuocamenti, rumori, un villaggio fantasma, tre personaggi in croce che non parlano quasi mai e una sceneggiatura praticamente mancata, bucata dalla prima all’ultima pagina. Lo vedi e lo dimentichi subito. Immagini che si obliano nella mente perché inafferrabili, prive di senso. Lou Castel con la sua faccia inespressiva è un pistolero senza pistola che usa un boomerang! Corrado Pani precipita dagli sceneggiati RAI dentro uno spaghetti western e incarna alla perfezione un bandito dalla faccia da schiaffi, malvagio senza nemmeno saper di esserlo. Nemmeno Leone e Corbucci hanno osato tanto. Pura forma. Vento. Sole. Polvere. Fata Morgana della scrittura per immagini. Di quelli italiani il mio preferito. Come sarebbe bello scrivere un libro così…

Matalo! di Cesare Canevari, 1970. Canevari gira un western unico, sperimentale. Movimenti di macchina pazzeschi, dolly alla Elio Petri, sfuocamenti, rumori, un villaggio fantasma, tre personaggi in croce che non parlano quasi mai e una sceneggiatura praticamente mancata, bucata dalla prima all’ultima pagina. Lo vedi e lo dimentichi subito. Immagini che si obliano nella mente perché inafferrabili, prive di senso. Lou Castel con la sua faccia inespressiva è un pistolero senza pistola che usa un boomerang! Corrado Pani precipita dagli sceneggiati RAI dentro uno spaghetti western e incarna alla perfezione un bandito dalla faccia da schiaffi, malvagio senza nemmeno saper di esserlo. Nemmeno Leone e Corbucci hanno osato tanto. Pura forma. Vento. Sole. Polvere. Fata Morgana della scrittura per immagini. Di quelli italiani il mio preferito. Come sarebbe bello scrivere un libro così…

Requiescant di Carlo Lizzani, 1968. E’ il momento del western politico, del 1968 che si infiltra nei paesaggi artefatti del nostro cinema di genere. Il western, più di altre tipologie, raccoglie la sfida e la fa propria. Lizzani è un regista impegnato, o così rimarrà nella memoria. Io l’ho conosciuto. Un amico (di gioventù) che fa l’attore una volta mi ha invitato per una settimana sul set di un film. E’ stata la mia prima e ultima volta. Stavamo a Baveno in un hotel chiuso, d’inverno. Si girava nell’hotel, roba di guerra, coi soldati tedeschi, un carro armato parcheggiato fuori e un carro per trasportare i prigionieri. Nel salone adibito alle feste avevano messo tutta l’attrezzatura, le luci, le macchine da presa, eccetera. Nei piani bassi i reparti del trucco, eccetera. Lizzani era il regista. Vecchio, alto, sempre con la moglie al seguito. Mangiavano tutti nei saloni del ristorante e lui se ne stava a parte con la moglie e l’aiuto regista. La produttrice era Ida DeBenedetto, mi pare si scriva così, comunque una con una bocca rifatta e, allora, compagna del ministro berlusconiano della cultura. La figlia della DeBenedetto era una delle attrici protagoniste (ti pareva) e ogni tanto si alzava dal tavolo, tirava una bestemmia e se ne andava perché la pasta non era cotta come voleva lei. Altri piccoli attori coltivavano i loro traffici, cercando di mettersi in luce per un film successivo. La DeBenedetto era il vero capo del tutto. Quando arrivava mancavano i tappeti rossi. Una volta in quei gironi mi si avvicina e mi chiede chi sono, se sono pagato da lei. Le dico di no. Arriva il mio amico e gentile le spiega che sono invitato da lui, che dividiamo la camera e che sono spesato dalla sua diaria. Lei alza le spalle, credo ci liquidi come due culattoni e si dimentica del sottoscritto. Lizzani manco si accorge di me. Quando girano rimango dietro di lui e cerco di capire l’arte del regista, giusto per confrontarla con quella di un regista amatoriale come sono stato io. Lizzani non si alza mai dalla sedia, non parla (quasi) mai con gli attori (ci pensa l’aiuto regista, dando indicazioni che potrebbe dare il primo che passa per la strada), e pare sonnecchiare davanti ai monitor (ne ha ben due!). Voci di corridoio dicono che a lui non sfugge niente, è un maestro, ha fatto recitare pure Pasolini in un western, insomma un mito. Le riprese sembrano andare avanti da sole, con l’aiuto regista che coordina le comparse e l’operatore della macchina da presa /direttore della fotografia che fa tutto, decide le inquadrature, gira. Al termine di una ripresa l’aiuto si avvicina deferente al maestro appisolato. Scusandosi chiede di rifare la scena perché qualcosa non è venuto bene. Lizzani nemmeno se n’era accorto e muove il capo, poi si gira, mi guarda, si alza, mi supera e si avvicina a una delle tante figure pagate per stare su un set per scopi oscuri. Li sento borbottare. Aguzzo le orecchie, mi avvicino. Per Lizzani sono tornato invisibile. Lo sento chiedere di una certa purga, indirizza la ragazza alla farmacia più vicina, spiega il tipo di medicinale in gocce e ne caldeggia l’urgenza. Alle sue spalle intanto si prepara la nuova scena. L’uomo però, il maestro è preso dalle purghe. Rimarrà con l’occhio inquieto finché la ragazza non tornerà dalla farmacia. Gli ultimi giorni me ne sono rimasto annoiato in camera a guardare i canali satellitari, mentre da sotto sentivo spari e grida finte e i rastrellamenti dei tedeschi deportavano dei finti partigiani. Il mio amico sarebbe finito fucilato in una piscina a Roma, poi sarebbe risorto. Quindi Lizzani fa recitare Pasolini in questo western Requiescant, illuminato proprio dalla presenza di Pasolini (e del suo clan) nei panni di un prete messicano che caldeggia la rivoluzione contro un Mark Damon al suo meglio. Lou Castel ha la faccia inespressiva di sempre e caracolla da una scena all’altra. Noioso e interessante.

Requiescant di Carlo Lizzani, 1968. E’ il momento del western politico, del 1968 che si infiltra nei paesaggi artefatti del nostro cinema di genere. Il western, più di altre tipologie, raccoglie la sfida e la fa propria. Lizzani è un regista impegnato, o così rimarrà nella memoria. Io l’ho conosciuto. Un amico (di gioventù) che fa l’attore una volta mi ha invitato per una settimana sul set di un film. E’ stata la mia prima e ultima volta. Stavamo a Baveno in un hotel chiuso, d’inverno. Si girava nell’hotel, roba di guerra, coi soldati tedeschi, un carro armato parcheggiato fuori e un carro per trasportare i prigionieri. Nel salone adibito alle feste avevano messo tutta l’attrezzatura, le luci, le macchine da presa, eccetera. Nei piani bassi i reparti del trucco, eccetera. Lizzani era il regista. Vecchio, alto, sempre con la moglie al seguito. Mangiavano tutti nei saloni del ristorante e lui se ne stava a parte con la moglie e l’aiuto regista. La produttrice era Ida DeBenedetto, mi pare si scriva così, comunque una con una bocca rifatta e, allora, compagna del ministro berlusconiano della cultura. La figlia della DeBenedetto era una delle attrici protagoniste (ti pareva) e ogni tanto si alzava dal tavolo, tirava una bestemmia e se ne andava perché la pasta non era cotta come voleva lei. Altri piccoli attori coltivavano i loro traffici, cercando di mettersi in luce per un film successivo. La DeBenedetto era il vero capo del tutto. Quando arrivava mancavano i tappeti rossi. Una volta in quei gironi mi si avvicina e mi chiede chi sono, se sono pagato da lei. Le dico di no. Arriva il mio amico e gentile le spiega che sono invitato da lui, che dividiamo la camera e che sono spesato dalla sua diaria. Lei alza le spalle, credo ci liquidi come due culattoni e si dimentica del sottoscritto. Lizzani manco si accorge di me. Quando girano rimango dietro di lui e cerco di capire l’arte del regista, giusto per confrontarla con quella di un regista amatoriale come sono stato io. Lizzani non si alza mai dalla sedia, non parla (quasi) mai con gli attori (ci pensa l’aiuto regista, dando indicazioni che potrebbe dare il primo che passa per la strada), e pare sonnecchiare davanti ai monitor (ne ha ben due!). Voci di corridoio dicono che a lui non sfugge niente, è un maestro, ha fatto recitare pure Pasolini in un western, insomma un mito. Le riprese sembrano andare avanti da sole, con l’aiuto regista che coordina le comparse e l’operatore della macchina da presa /direttore della fotografia che fa tutto, decide le inquadrature, gira. Al termine di una ripresa l’aiuto si avvicina deferente al maestro appisolato. Scusandosi chiede di rifare la scena perché qualcosa non è venuto bene. Lizzani nemmeno se n’era accorto e muove il capo, poi si gira, mi guarda, si alza, mi supera e si avvicina a una delle tante figure pagate per stare su un set per scopi oscuri. Li sento borbottare. Aguzzo le orecchie, mi avvicino. Per Lizzani sono tornato invisibile. Lo sento chiedere di una certa purga, indirizza la ragazza alla farmacia più vicina, spiega il tipo di medicinale in gocce e ne caldeggia l’urgenza. Alle sue spalle intanto si prepara la nuova scena. L’uomo però, il maestro è preso dalle purghe. Rimarrà con l’occhio inquieto finché la ragazza non tornerà dalla farmacia. Gli ultimi giorni me ne sono rimasto annoiato in camera a guardare i canali satellitari, mentre da sotto sentivo spari e grida finte e i rastrellamenti dei tedeschi deportavano dei finti partigiani. Il mio amico sarebbe finito fucilato in una piscina a Roma, poi sarebbe risorto. Quindi Lizzani fa recitare Pasolini in questo western Requiescant, illuminato proprio dalla presenza di Pasolini (e del suo clan) nei panni di un prete messicano che caldeggia la rivoluzione contro un Mark Damon al suo meglio. Lou Castel ha la faccia inespressiva di sempre e caracolla da una scena all’altra. Noioso e interessante.

California di Michele Lupo, 1977. Giuliano Gemma s’aggira nel fango di un mondo post-guerra civile. Gemma ha la malinconia negli occhi (e non sembra quasi più il Ringo degli esordi con Tessari), a tratti scacciata dal suo splendido sorriso di eterno ragazzo, di chi ha combattuto dalla parte sbagliata. Il sud degli schiavisti. Bande di bounty killer danno la caccia ai reduci sfigati come lui. Il cuore di Gemma (grande e luminoso) proteggerà un ragazzo ingenuo e allegro come Miguel Bosè. Gemma lo vedrà morire tra le sue braccia, porterà il ricordo del ragazzo alla sua famiglia, ne conoscerà la sorella, una virginale Paola Bosè. Poi i bounty verranno a rovinare tutto e Giuliano dovrà tornare a essere quello che è sempre stato. Un killer infallibile. Commiato elegiaco a un genere. Meno trascendente rispetto a Keoma, egualmente bello e trascinante.

California di Michele Lupo, 1977. Giuliano Gemma s’aggira nel fango di un mondo post-guerra civile. Gemma ha la malinconia negli occhi (e non sembra quasi più il Ringo degli esordi con Tessari), a tratti scacciata dal suo splendido sorriso di eterno ragazzo, di chi ha combattuto dalla parte sbagliata. Il sud degli schiavisti. Bande di bounty killer danno la caccia ai reduci sfigati come lui. Il cuore di Gemma (grande e luminoso) proteggerà un ragazzo ingenuo e allegro come Miguel Bosè. Gemma lo vedrà morire tra le sue braccia, porterà il ricordo del ragazzo alla sua famiglia, ne conoscerà la sorella, una virginale Paola Bosè. Poi i bounty verranno a rovinare tutto e Giuliano dovrà tornare a essere quello che è sempre stato. Un killer infallibile. Commiato elegiaco a un genere. Meno trascendente rispetto a Keoma, egualmente bello e trascinante.

Prega il morto e ammazza il vivo di Giuseppe Vari, 1971, autore del bel thrilling Terza ipotesi per un caso di perfetta strategia criminale. Questo western è stato accostato da “Nocturno” (in un bellissimo articolo) al film The hateful eight di Tarantino… e credo di aver capito le ragioni dell’accostamento. La prima parte del film è chiusa all’interno di una stazione di cambio per cavalli. I personaggi arrivano l’uno dopo l’altro, alcuni di proposito, altri attirati con gli inganni, altri ancora si fermano per una sosta fortuita, una coincidenza del caso. Gli animi si scaldano presto e la presenza di Kinski fa deflagrare subito ogni cosa. Kinski è come sempre, in bilico sulla follia, con quel volto brutto e contorto e quelle labbra stropicciate, in perenne atteggiamento di scazzo fulmineo. Tutto, come sempre ruota intorno a una vendetta da consumarsi fredda e la seconda parte del film si sposta all’aperto, in un paesaggio anonimo di collinette e sabbia. Comunque il cuore del film è in quei primi 40 minuti nella locanda, in attesa che arrivi qualcuno, che accada qualcosa, che muoia qualcuno. Vari crea attesa, dilata, perde tempo, dimostra di non aver fretta nello scoprire le carte, donando al suo western un’atmosfera quasi beckettiana. Film magnifico e poverissimo.

Prega il morto e ammazza il vivo di Giuseppe Vari, 1971, autore del bel thrilling Terza ipotesi per un caso di perfetta strategia criminale. Questo western è stato accostato da “Nocturno” (in un bellissimo articolo) al film The hateful eight di Tarantino… e credo di aver capito le ragioni dell’accostamento. La prima parte del film è chiusa all’interno di una stazione di cambio per cavalli. I personaggi arrivano l’uno dopo l’altro, alcuni di proposito, altri attirati con gli inganni, altri ancora si fermano per una sosta fortuita, una coincidenza del caso. Gli animi si scaldano presto e la presenza di Kinski fa deflagrare subito ogni cosa. Kinski è come sempre, in bilico sulla follia, con quel volto brutto e contorto e quelle labbra stropicciate, in perenne atteggiamento di scazzo fulmineo. Tutto, come sempre ruota intorno a una vendetta da consumarsi fredda e la seconda parte del film si sposta all’aperto, in un paesaggio anonimo di collinette e sabbia. Comunque il cuore del film è in quei primi 40 minuti nella locanda, in attesa che arrivi qualcuno, che accada qualcosa, che muoia qualcuno. Vari crea attesa, dilata, perde tempo, dimostra di non aver fretta nello scoprire le carte, donando al suo western un’atmosfera quasi beckettiana. Film magnifico e poverissimo.

Il grande silenzio di Sergio Corbucci del 1968, con Kinski nel ruolo di un bounty killer pigliainculo e Jean-Louis Trintignant nella parte di un pistolero muto che ammazza i bounty killer. In mezzo una comunità di fuorilegge buoni e pezzenti e uno sceriffo idealista e tonto incarnato dal povero Frank Wolf. L’ambientazione è inedita (siamo sulle Dolomiti), un paesaggio imbiancato, sommerso dalla neve bianchissima e da un’atmosfera raggelata, immobile, sospesa. Kinski è al suo meglio, contenuto da Corbucci in una recitazione gelida e sorniona, lontana dagli eccessi di altri western. Trintignant dona un appeal europeo al film, interpretando un pistolero malinconico, consumato da una sete di vendetta e da un trauma all’origine del suo mutismo. La violenza esasperata, tratto caratteristico di Sergio Corbucci, è presente come non mai e la cosa che si ricorda di più del film è il suo epilogo, col personaggio buono di Trintignant che viene maciullato da Kinski e dalla sua banda di tagliagole. Per la prima volta il pistolero infallibile muore sotto il peso del suo idealismo, consegnando quel che resta del mondo a cinici spietati. Mai come in questo film si capisce che, nel western italiano – al contrario di quello classico americano – i buoni sentimenti portano male.

Il grande silenzio di Sergio Corbucci del 1968, con Kinski nel ruolo di un bounty killer pigliainculo e Jean-Louis Trintignant nella parte di un pistolero muto che ammazza i bounty killer. In mezzo una comunità di fuorilegge buoni e pezzenti e uno sceriffo idealista e tonto incarnato dal povero Frank Wolf. L’ambientazione è inedita (siamo sulle Dolomiti), un paesaggio imbiancato, sommerso dalla neve bianchissima e da un’atmosfera raggelata, immobile, sospesa. Kinski è al suo meglio, contenuto da Corbucci in una recitazione gelida e sorniona, lontana dagli eccessi di altri western. Trintignant dona un appeal europeo al film, interpretando un pistolero malinconico, consumato da una sete di vendetta e da un trauma all’origine del suo mutismo. La violenza esasperata, tratto caratteristico di Sergio Corbucci, è presente come non mai e la cosa che si ricorda di più del film è il suo epilogo, col personaggio buono di Trintignant che viene maciullato da Kinski e dalla sua banda di tagliagole. Per la prima volta il pistolero infallibile muore sotto il peso del suo idealismo, consegnando quel che resta del mondo a cinici spietati. Mai come in questo film si capisce che, nel western italiano – al contrario di quello classico americano – i buoni sentimenti portano male.

Demofilo Fidani ha diretto tanti film interessanti. E’ stato anche un medium intrippato con le sedute spiritiche. La figlia attrice, era pure una bella figa. Ma il merito principale dell’uomo è stato quello di aver diretto alcuni western nostrani. Film come Per una bara piena di dollari, con Kinski, Hunt Powers, Gordon Mitchell e Jeff Cameron. La pellicola è poverissima, girata credo direttamente in Italia, tra qualche cava e delle collinette di un brutto pazzesco. Tutto è bidimensionale, piatto, fumettoso. I personaggi non hanno alcuna psicologia, alcuna caratterizzazione se non i vezzi dei loro interpreti. Gordon Mitchell ha una faccia che basta e avanza. Interpreta un bounty killer cazzone che darà una mano al protagonista (Jeff Cameron) nel portare avanti la sua vendetta. Dall’altra parte della barricata c’è Kinski, qui incontenibile, libero di vagare e muoversi su e giù per l’inquadratura, incapace di star fermo un minuto, se non per contare pile di dollari. La trama è quasi inesistente e il ritmo pure. Eppure la sciattezza assoluta del film, lontanissima da tutte le sovra-strutture di un Leone, o dalle ossessioni sadiche di un Corbucci, ci permette di mettere a fuoco la qualità primaria dei nostri western; prodotti commerciali fatti con due lire, in velocità, spesso in co-produzione. Pellicole ambientate in un mondo lontano dalla mitologia americana, fatta di paesaggi, natura e legge. I pistoleri degli “spaghetti” non combattono per alcun ideale, non devono fondare alcuna società, non sono né buoni né cattivi. I pistoleri dei western sono l’emanazione spirituale di un italiano medio da poco affrancatosi dalla miseria, sempre pronto a sfangarla, a vivere a spese degli altri, a interessarsi solo dei fatti propri. L’universo “spaghetti” è primario: si mangiano fagioli, si suda, si dorme, a volte si scopa, si muore. A parte gli istinti, non c’è altro. Le cittadine sono delle baracche bidimensionali spazzate dal vento e dal fango, posti nei quali la decenza del vivere comune è bandita. Luoghi non lontani dalla spietatezza del condominio di orchi pedofili di Caivano.

Demofilo Fidani ha diretto tanti film interessanti. E’ stato anche un medium intrippato con le sedute spiritiche. La figlia attrice, era pure una bella figa. Ma il merito principale dell’uomo è stato quello di aver diretto alcuni western nostrani. Film come Per una bara piena di dollari, con Kinski, Hunt Powers, Gordon Mitchell e Jeff Cameron. La pellicola è poverissima, girata credo direttamente in Italia, tra qualche cava e delle collinette di un brutto pazzesco. Tutto è bidimensionale, piatto, fumettoso. I personaggi non hanno alcuna psicologia, alcuna caratterizzazione se non i vezzi dei loro interpreti. Gordon Mitchell ha una faccia che basta e avanza. Interpreta un bounty killer cazzone che darà una mano al protagonista (Jeff Cameron) nel portare avanti la sua vendetta. Dall’altra parte della barricata c’è Kinski, qui incontenibile, libero di vagare e muoversi su e giù per l’inquadratura, incapace di star fermo un minuto, se non per contare pile di dollari. La trama è quasi inesistente e il ritmo pure. Eppure la sciattezza assoluta del film, lontanissima da tutte le sovra-strutture di un Leone, o dalle ossessioni sadiche di un Corbucci, ci permette di mettere a fuoco la qualità primaria dei nostri western; prodotti commerciali fatti con due lire, in velocità, spesso in co-produzione. Pellicole ambientate in un mondo lontano dalla mitologia americana, fatta di paesaggi, natura e legge. I pistoleri degli “spaghetti” non combattono per alcun ideale, non devono fondare alcuna società, non sono né buoni né cattivi. I pistoleri dei western sono l’emanazione spirituale di un italiano medio da poco affrancatosi dalla miseria, sempre pronto a sfangarla, a vivere a spese degli altri, a interessarsi solo dei fatti propri. L’universo “spaghetti” è primario: si mangiano fagioli, si suda, si dorme, a volte si scopa, si muore. A parte gli istinti, non c’è altro. Le cittadine sono delle baracche bidimensionali spazzate dal vento e dal fango, posti nei quali la decenza del vivere comune è bandita. Luoghi non lontani dalla spietatezza del condominio di orchi pedofili di Caivano.

Vento dell’Est di J. L. Godard, del 1969.

Vento dell’Est di J. L. Godard, del 1969.

Godard in un articolo sul western italiano?

Cosa ci azzecca?

Poco.

Nulla.

Forse no.

Vento dell’est è il solito pippone intellettuale del (genio?) francese; tuttavia il western ci azzecca non poco.

Il film, girato in 16 mm sarebbe un guazzabuglio di voci off che leggono brani anticapitalistici sull’operaio di massa e il padronato stronzo dei ’60; le immagini alternano spezzoni casuali di cantieri con operai al lavoro, gente che entra ed esce dalle fabbriche e sequenze naif di un western italiano (il tutto è girato in Italia, a Roma) con Gian Maria Volontè vestito con gli scarti di qualche produzione del periodo. Volontè si aggira lungo i bordi di una casa diroccata che vorrebbe essere (con molta fantasia) un fortino. Indossa una divisa da nordista e ha un fucile. Oltre a lui un borghese che legge estratti dal Capitale di Marx, un indiano, simbolo di tutti i nuovi sfruttati del nuovo padronato e delle damigelle non ben identificate. Il gruppo si aggira in una campagna perennemente spazzata dal vento e si limita a ripetere coattivamente alcuni movimenti o a parlare a vanvera. Ogni tanto si vede la troupe del film stesa a riposare e la pellicola presenta numerosi graffi e coloriture rosse. Insomma una follia naif, ingenua, pretestuosa, tuttavia interessante anzichenò. Godard ha le sue fisse sul cinema e l’industria, sul bisogno di smarcarsi dal cinema referenziale di Hollywood, eccetera. Però l’idea di mettere in scena una parodia dello “spaghetti” proprio quando lo “spaghetti” va fortissimo colpisce nel segno. Il film sognato, appena immaginato, messo in scena per frammenti, spezzoni quasi amatoriali, appare non tanto lontano dalla povertà di mezzi (e intenti) di altri western minori, dove il paesaggio, gli attori e la storia son tutte da ricostruire, immaginare coi propri sforzi di spettatori. Il western infantile (Volontè appare quasi una parodia dei suoi personaggi violenti impersonati per Leone) di Godard non è tanto lontano da quello altrettanto naif di un Demofilo Fidani con Gordon Mitchell. Alla fine il vento dell’est spira sopra ogni cosa e illumina per quadri fulminanti alcune idee appena accennate, come il poster di un quotidiano con le facce di Mao e Stalin e la scritta a pennarello, wanted for murder; o ancora una ragazza la cui testa è concupita da una falce e un martello. Inoltre Godard gioca con la violenza grafica dello “spaghetti” e lancia (da fuori campo, in modo visibilmente artefatto) addosso ai personaggi secchiate di sangue finto. Alla fine, a suo modo, Vento dell’est è un western contro il Capitale.

Emimmo Salvi gira nel 1966 uno strano western intitolato 3 colpi di winchester per Ringo, interpretato da due salme come Gordon Mitchell e Mike Hargitay. La storia verte sui temi dell’amicizia virile (tradita da Mitchell) e l’amore (tutto per il resistibile Hargitay). In mezzo un villaggio bidimensionale in mano a un perfido banchiere e il suo gruppo di bandoleros. Hargitay strabuzza gli occhi come ne Il boia scarlatto e, a tratti, è catatonico come in Delirio Caldo. Oltre al paese di sgherri, l’universo mondo di 3 colpi di winchester mostra solo delle colline sabbiose anonime e delle grotte illuminate come in un peplum di Mario Bava. Hargitay a un certo punto perde la vista ed è costretto a ritirarsi, poi le continue angherie e una botta in testa lo resuscitano per il massacro finale, vera apocalisse di corpi abbandonati alla putrefazione lungo le strade polverose. La storia d’amore rallenta un pochino e annoia. Per il resto la povertà assoluta, la recitazione e i contrasti cromatici connotano positivamente la pellicola.

Emimmo Salvi gira nel 1966 uno strano western intitolato 3 colpi di winchester per Ringo, interpretato da due salme come Gordon Mitchell e Mike Hargitay. La storia verte sui temi dell’amicizia virile (tradita da Mitchell) e l’amore (tutto per il resistibile Hargitay). In mezzo un villaggio bidimensionale in mano a un perfido banchiere e il suo gruppo di bandoleros. Hargitay strabuzza gli occhi come ne Il boia scarlatto e, a tratti, è catatonico come in Delirio Caldo. Oltre al paese di sgherri, l’universo mondo di 3 colpi di winchester mostra solo delle colline sabbiose anonime e delle grotte illuminate come in un peplum di Mario Bava. Hargitay a un certo punto perde la vista ed è costretto a ritirarsi, poi le continue angherie e una botta in testa lo resuscitano per il massacro finale, vera apocalisse di corpi abbandonati alla putrefazione lungo le strade polverose. La storia d’amore rallenta un pochino e annoia. Per il resto la povertà assoluta, la recitazione e i contrasti cromatici connotano positivamente la pellicola.

Uccidi Django… uccidi per primo!!! (1971) coi tre punti esclamativi a sottolineare il comando imperativo del titolo. Un western di Sergio Garrone, uno che ha fatto tante cose belle nel nostro cinema di genere. Qui Garrone scippa la parola Django e la sfrutta per il titolo, però del pistolero del film di Corbucci non v’è traccia. La vicenda è assai interessante, giocata nel mondo dei cercatori d’oro, poveracci costretti a vivere sottoterra, dentro gallerie buie e pericolanti. Il ricco possidente locale (Aldo Sambrell, che è stato bandito spietato e si è arricchito con una rapina finita in un tragico massacro, come a sottolineare l’imperativo per cui dietro a ogni grande ricchezza c’è sempre del marcio) ammazza uno a uno i poveracci che possiedono le altre miniere. Uno, un vecchietto simpatico e alcolista, viene protetto da un giovane cowboy con le fattezze pulitine e perbene di Giacomo Rossi Stuart. Un bounty killer mezzo indiano darà una mano al cowboy e al vecchio. Questo l’archetipo alla base del film di Garrone. Il resto è affidato a un cast in parte, una regia veloce, dinamica, senza tempi morti. Garrone dosa bene le scene e si concede alcune stranezze, come un pistolero samurai che si limita a guardare negli occhi chi deve uccidere e non si ripara dai colpi dei nemici, tanto da beccarsi una palla in pancia quasi subito e morire a rate nel corso del film.

Uccidi Django… uccidi per primo!!! (1971) coi tre punti esclamativi a sottolineare il comando imperativo del titolo. Un western di Sergio Garrone, uno che ha fatto tante cose belle nel nostro cinema di genere. Qui Garrone scippa la parola Django e la sfrutta per il titolo, però del pistolero del film di Corbucci non v’è traccia. La vicenda è assai interessante, giocata nel mondo dei cercatori d’oro, poveracci costretti a vivere sottoterra, dentro gallerie buie e pericolanti. Il ricco possidente locale (Aldo Sambrell, che è stato bandito spietato e si è arricchito con una rapina finita in un tragico massacro, come a sottolineare l’imperativo per cui dietro a ogni grande ricchezza c’è sempre del marcio) ammazza uno a uno i poveracci che possiedono le altre miniere. Uno, un vecchietto simpatico e alcolista, viene protetto da un giovane cowboy con le fattezze pulitine e perbene di Giacomo Rossi Stuart. Un bounty killer mezzo indiano darà una mano al cowboy e al vecchio. Questo l’archetipo alla base del film di Garrone. Il resto è affidato a un cast in parte, una regia veloce, dinamica, senza tempi morti. Garrone dosa bene le scene e si concede alcune stranezze, come un pistolero samurai che si limita a guardare negli occhi chi deve uccidere e non si ripara dai colpi dei nemici, tanto da beccarsi una palla in pancia quasi subito e morire a rate nel corso del film.

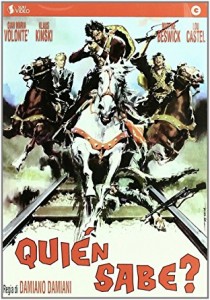

Quién sabe? di Damiano Damiani (1966), con GianMaria Volontè, Lou Castel, Klaus Kinski, Martine Beswick. Un cast splendido per uno dei capolavori del nostro cinema. Damiani è in formissima nel descrivere le gesta del giovane killer americano impersonato da un sempre insignificante Lou Castel. Il ragazzo deve ammazzare uno dei generali della rivoluzione messicana, Elias, e per farlo entra nelle grazie di un bandolero stolto e generoso come Chuncho, impersonato da un Volontè che lascia un segno profondo nel modo in cui impersona il bandito ignorante e dal cuore puro (modo che verrà ripreso, esagerato, reso fin grottesco da Tomas Milian in altri western tortilla). Damiani ha la mano felice e costruisce un film d’azione, dinamico e divertente che non dimentica di avere un messaggio da comunicare, magari anche generico, adatto a ogni tempo (il finale con Volontè che si riscatta e sente rinascere dentro di lui gli ideali della rivoluzione, il modo in cui scappa verso l’orizzonte, quasi un Chaplin del Sud dei Sud, uno che raccomanda al lustrascarpe, e a tutti noi, di non comprare il pane, bensì la dinamite, quasi come potrebbe fare Nanni Balestrini nelle prefazioni dei suoi libri). La rivoluzione del film è ambientata in un Messico che potrebbe coincidere (viste le date di produzione della pellicola) col nostro meridione, o con le condizioni insalubri di lavoro nelle campagne di riso del Nord. La miseria del Messico nei nostri western è la miseria del Mezzogiorno, landa cruda gettata in pasto a decine di villaggi della Puglia e della Calabria percossi dalle cariche della polizia; le agitazioni di peones contro i loro latifondisti (nel film impersonati da un Andrea Cecchi stupendo), le rivolte dei banditos sono quelle dei disoccupati, dei braccianti di Barletta, espulsi dal benessere dell’Italia moderna, ancora costretti a vivere e morire sotto i crolli delle loro case/tugurio. Il Messico dei nostri western politici coincide coi governi dal pugno di ferro di Tambroni, uomo affiancato dai fascisti dell’MSI; el Chuncho di Volontè rappresenta un antidoto alla violenza del capitale; in lui sedimentano secoli di colonialismo e sfruttamento, rovesciabili con una violenza rivoluzionaria, unico patrimonio degli sfruttati a danno degli sfruttatori; il pensiero politico (ripeto la realizzazione del film cade nel 1966) è quello del Che Guevara, della violenza come levatrice di storia contro un’America/Italia cupa, incolore; la vera Rivoluzione dei nostri western politici è affidata a personaggi come quello di Volontè, più dosato e per questo capace di comunicare (oltre al lato folklorico, quasi demenziale, tipico di un Milian a briglie sciolte) l’umanità, l’amore del Chuncho verso la vita, verso gli altri. Il finale in cui el Chuncho si ridesta dalle lusinghe a suon di dollari di Lou Castel è fedele alla massima di Fidel per cui “prima viene la lotta, e inevitabilmente ad essa segue la coscienza rivoluzionaria”. Film immenso. Tra le altre cose c’è Kinski nel suo ruolo più bello nei nostri western: è un prete rivoluzionario, intransigente e idealista come pochi, uno che lancia bombe contro il capitale e recita le sue preghiere!

Quién sabe? di Damiano Damiani (1966), con GianMaria Volontè, Lou Castel, Klaus Kinski, Martine Beswick. Un cast splendido per uno dei capolavori del nostro cinema. Damiani è in formissima nel descrivere le gesta del giovane killer americano impersonato da un sempre insignificante Lou Castel. Il ragazzo deve ammazzare uno dei generali della rivoluzione messicana, Elias, e per farlo entra nelle grazie di un bandolero stolto e generoso come Chuncho, impersonato da un Volontè che lascia un segno profondo nel modo in cui impersona il bandito ignorante e dal cuore puro (modo che verrà ripreso, esagerato, reso fin grottesco da Tomas Milian in altri western tortilla). Damiani ha la mano felice e costruisce un film d’azione, dinamico e divertente che non dimentica di avere un messaggio da comunicare, magari anche generico, adatto a ogni tempo (il finale con Volontè che si riscatta e sente rinascere dentro di lui gli ideali della rivoluzione, il modo in cui scappa verso l’orizzonte, quasi un Chaplin del Sud dei Sud, uno che raccomanda al lustrascarpe, e a tutti noi, di non comprare il pane, bensì la dinamite, quasi come potrebbe fare Nanni Balestrini nelle prefazioni dei suoi libri). La rivoluzione del film è ambientata in un Messico che potrebbe coincidere (viste le date di produzione della pellicola) col nostro meridione, o con le condizioni insalubri di lavoro nelle campagne di riso del Nord. La miseria del Messico nei nostri western è la miseria del Mezzogiorno, landa cruda gettata in pasto a decine di villaggi della Puglia e della Calabria percossi dalle cariche della polizia; le agitazioni di peones contro i loro latifondisti (nel film impersonati da un Andrea Cecchi stupendo), le rivolte dei banditos sono quelle dei disoccupati, dei braccianti di Barletta, espulsi dal benessere dell’Italia moderna, ancora costretti a vivere e morire sotto i crolli delle loro case/tugurio. Il Messico dei nostri western politici coincide coi governi dal pugno di ferro di Tambroni, uomo affiancato dai fascisti dell’MSI; el Chuncho di Volontè rappresenta un antidoto alla violenza del capitale; in lui sedimentano secoli di colonialismo e sfruttamento, rovesciabili con una violenza rivoluzionaria, unico patrimonio degli sfruttati a danno degli sfruttatori; il pensiero politico (ripeto la realizzazione del film cade nel 1966) è quello del Che Guevara, della violenza come levatrice di storia contro un’America/Italia cupa, incolore; la vera Rivoluzione dei nostri western politici è affidata a personaggi come quello di Volontè, più dosato e per questo capace di comunicare (oltre al lato folklorico, quasi demenziale, tipico di un Milian a briglie sciolte) l’umanità, l’amore del Chuncho verso la vita, verso gli altri. Il finale in cui el Chuncho si ridesta dalle lusinghe a suon di dollari di Lou Castel è fedele alla massima di Fidel per cui “prima viene la lotta, e inevitabilmente ad essa segue la coscienza rivoluzionaria”. Film immenso. Tra le altre cose c’è Kinski nel suo ruolo più bello nei nostri western: è un prete rivoluzionario, intransigente e idealista come pochi, uno che lancia bombe contro il capitale e recita le sue preghiere!

Il venditore di morte di Vincenzo Gicca Palli del 1971 è da vedere per crederci. L’inizio pare quasi un thrilling con la mano guantata. Garko, da antipatico qual è, impersona un dandy pistolero che vive in una casa che pare una villa in Sardegna e poco ci azzecca col West. Poi ci sono dei minatori che si menano sempre in un fiume e non si capisce bene il motivo. Ogni tanto qualcuno crepa ammazzato da un killer con cappuccio, torbida anticipazione dello slasher. Garko indaga come può per trovare il vero colpevole e liberare Kinski dalla cella, davanti alla quale due boia stanno costruendo una forca da barzelletta. Che altro? Ah sì, il pazzo omicida si rinserra in una stalla coi cavalli e la buona gente del villaggio West che fa? Non entra per non spaventare i cavalli, allora montano un assedio che dura fino all’alba, poi il proprietario si fa avanti con un fazzoletto bianco e viene freddato dalle doppiette del pazzo; Garko farà le cose a modo suo per stanarlo e si scoprirà che sotto il cappuccio c’era il prete perbenista del villaggio, scandalizzato dalle condotte immorali dei suoi concittadini. Brutto, poverissimo, risibile, tuttavia divertente come un calcio nelle palle!

Il venditore di morte di Vincenzo Gicca Palli del 1971 è da vedere per crederci. L’inizio pare quasi un thrilling con la mano guantata. Garko, da antipatico qual è, impersona un dandy pistolero che vive in una casa che pare una villa in Sardegna e poco ci azzecca col West. Poi ci sono dei minatori che si menano sempre in un fiume e non si capisce bene il motivo. Ogni tanto qualcuno crepa ammazzato da un killer con cappuccio, torbida anticipazione dello slasher. Garko indaga come può per trovare il vero colpevole e liberare Kinski dalla cella, davanti alla quale due boia stanno costruendo una forca da barzelletta. Che altro? Ah sì, il pazzo omicida si rinserra in una stalla coi cavalli e la buona gente del villaggio West che fa? Non entra per non spaventare i cavalli, allora montano un assedio che dura fino all’alba, poi il proprietario si fa avanti con un fazzoletto bianco e viene freddato dalle doppiette del pazzo; Garko farà le cose a modo suo per stanarlo e si scoprirà che sotto il cappuccio c’era il prete perbenista del villaggio, scandalizzato dalle condotte immorali dei suoi concittadini. Brutto, poverissimo, risibile, tuttavia divertente come un calcio nelle palle!

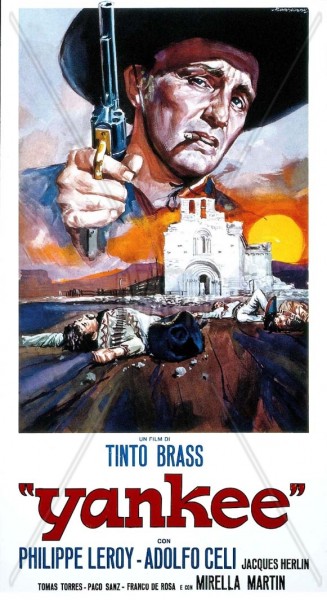

Tinto Brass, il maestro veneziano di tette e culi, negli anni ’60 ha diretto un unico western: Yankee, con Philippe Leroy nel ruolo del pistolero senza nome e Adolfo Celi in quelli di un improbabile messicano figlio di puttana. La trama quasi non c’è tanto è semplice. Però Tinto c’è eccome. Che è lui dietro la macchina lo si capisce dal modo in cui inquadra i piedini smaltati di rosso e la scollatura della donna. Il resto è un film frantumato in dettagli, primissimi piani, un montaggio da fumetto alla Crepax, iper-reale. Ne esce un film stranito, che non ha più nulla a che spartire col mito americano e anche col suo imbarbarimento italiota; Yankee è pura forma, un divertimento ludico, in primis del regista veneziano, che non porta a nulla, che non vuole significare nulla. In questo senso, il duello nel pueblo abbandonato, col pistolero ridotto a pura voce-eco che ammazza uno a uno i mescaleros di Celi, potrebbe benissimo avvenire su un altro pianeta, o in un universo post-atomico. Un film fumetto strambo e divertente.

Eduardo Mulargia aveva una faccia di quelle di una volta, che oggi non ci sono più. Una bella faccia pasoliniana, da uomo della strada. Poteva essere un camionista, un agricoltore, invece era laureato in giurisprudenza ed era diventato un regista. Di film western, con lo pseudonimo di Edward G. Muller. Uno dei registi più bravi e personali di questo genere. Oggi in DVD dei suoi lavori si trova pochissimo. Nella collana “Cinekult” è possibile reperire Shango la pistola infallibile, con l’attore feticcio di Mulargia, Anthony Steffen, alias il Clint Eastwood italiano, alias Antonio De Teffé, spesso anche sceneggiatore e soggettista. Shango è un western di qualità, ben girato e condotto in mezzo a delle sterpaglie (sarde?) che occludono, concludono l’orizzonte del film. Il West dei grandi spazi è assente in ogni fotogramma di Shango, ranger mezzosangue da subito incarcerato da una banda di sudisti rinnegati e banditi messicani. Mulargia sfrutta bene il paesaggio arcaico e si concede un montaggio a tratti onirico, straniante. Shango non è il solito pistolero sbruffone e cinico alla Gianni Garko, bensì un personaggio tormentato e idealista, che per questo se la prende sempre nel culo. Il finale del film è un personale omaggio di Mulargia al massacro de Il mucchio selvaggio. Anche qui non si risparmia nessuno: donne, vecchi e bambini (tra cui il futuro terrorista nero Giusva Fioravanti). Film molto bello, edizione dvd assai curata nell’immagine.

Eduardo Mulargia aveva una faccia di quelle di una volta, che oggi non ci sono più. Una bella faccia pasoliniana, da uomo della strada. Poteva essere un camionista, un agricoltore, invece era laureato in giurisprudenza ed era diventato un regista. Di film western, con lo pseudonimo di Edward G. Muller. Uno dei registi più bravi e personali di questo genere. Oggi in DVD dei suoi lavori si trova pochissimo. Nella collana “Cinekult” è possibile reperire Shango la pistola infallibile, con l’attore feticcio di Mulargia, Anthony Steffen, alias il Clint Eastwood italiano, alias Antonio De Teffé, spesso anche sceneggiatore e soggettista. Shango è un western di qualità, ben girato e condotto in mezzo a delle sterpaglie (sarde?) che occludono, concludono l’orizzonte del film. Il West dei grandi spazi è assente in ogni fotogramma di Shango, ranger mezzosangue da subito incarcerato da una banda di sudisti rinnegati e banditi messicani. Mulargia sfrutta bene il paesaggio arcaico e si concede un montaggio a tratti onirico, straniante. Shango non è il solito pistolero sbruffone e cinico alla Gianni Garko, bensì un personaggio tormentato e idealista, che per questo se la prende sempre nel culo. Il finale del film è un personale omaggio di Mulargia al massacro de Il mucchio selvaggio. Anche qui non si risparmia nessuno: donne, vecchi e bambini (tra cui il futuro terrorista nero Giusva Fioravanti). Film molto bello, edizione dvd assai curata nell’immagine.

Django il bastardo di Sergio Garrone, 1969, con Anthony Steffen alla sceneggiatura col regista. Questo apocrifo di Django non ha nulla da invidiare a quello di Corbucci. Si tratta di uno dei nostri western più belli e originali, tanto che lo stesso Clint Eastwood lo copierà pesantemente per Lo straniero senza nome (1973) e Il cavaliere pallido (1985). Il Django di Steffen/De Teffé è un pistolero fantasma che appare e scompare e viene dal lontano passato dei suoi nemici per esaurire la sua vendetta oltretombale. Garrone è bravissimo a costruire una regia serrata, senza momenti vuoti, che sfrutta tutti gli stereotipi del genere e li fonde con momenti gotici, bui, oscuri. Il cast è dei migliori e annovera una bellissima Rada Rassimov (coi suoi piedoni da sfregarsi sotto il naso) e un Luciano Rossi sadico e fragilissimo, capace di comunicare le nevrosi dell’inetto meglio di un Klaus Kinski. Film stupendo, in dvd per Cecchi Gori.

Django il bastardo di Sergio Garrone, 1969, con Anthony Steffen alla sceneggiatura col regista. Questo apocrifo di Django non ha nulla da invidiare a quello di Corbucci. Si tratta di uno dei nostri western più belli e originali, tanto che lo stesso Clint Eastwood lo copierà pesantemente per Lo straniero senza nome (1973) e Il cavaliere pallido (1985). Il Django di Steffen/De Teffé è un pistolero fantasma che appare e scompare e viene dal lontano passato dei suoi nemici per esaurire la sua vendetta oltretombale. Garrone è bravissimo a costruire una regia serrata, senza momenti vuoti, che sfrutta tutti gli stereotipi del genere e li fonde con momenti gotici, bui, oscuri. Il cast è dei migliori e annovera una bellissima Rada Rassimov (coi suoi piedoni da sfregarsi sotto il naso) e un Luciano Rossi sadico e fragilissimo, capace di comunicare le nevrosi dell’inetto meglio di un Klaus Kinski. Film stupendo, in dvd per Cecchi Gori.

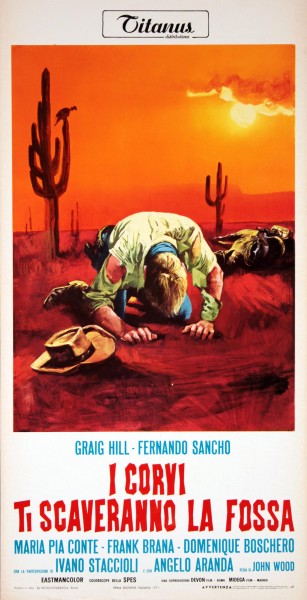

I corvi ti scaveranno la fossa, di Juan Bosh, coproduzione con la Spagna e un cast tutto legato a doppio filo col western all’italiana: Craig Hill, Fernando Sancho, Frank Brana. In una scena c’è pure quella figona di Domenique Boschero che mostra il culo e poi sparisce dalla ribalta. Comunque I corvi è una pellicola ben condotta da Bosh, costruita attorno a un soggetto scarno ma efficace, giocato sulla vendetta che Hill deve consumare contro Brana, fuorilegge che gli ha ammazzato (e probabilmente) stuprato la moglie. La trama si dipana senza tempi morti e con una vena nascosta di malinconia (quasi leoniana) che serpeggia tra i personaggi, ognuno inscritto nel proprio inappellabile e inevitabile destino di morte e redenzione. Film molto bello, per nulla becero.

I corvi ti scaveranno la fossa, di Juan Bosh, coproduzione con la Spagna e un cast tutto legato a doppio filo col western all’italiana: Craig Hill, Fernando Sancho, Frank Brana. In una scena c’è pure quella figona di Domenique Boschero che mostra il culo e poi sparisce dalla ribalta. Comunque I corvi è una pellicola ben condotta da Bosh, costruita attorno a un soggetto scarno ma efficace, giocato sulla vendetta che Hill deve consumare contro Brana, fuorilegge che gli ha ammazzato (e probabilmente) stuprato la moglie. La trama si dipana senza tempi morti e con una vena nascosta di malinconia (quasi leoniana) che serpeggia tra i personaggi, ognuno inscritto nel proprio inappellabile e inevitabile destino di morte e redenzione. Film molto bello, per nulla becero.

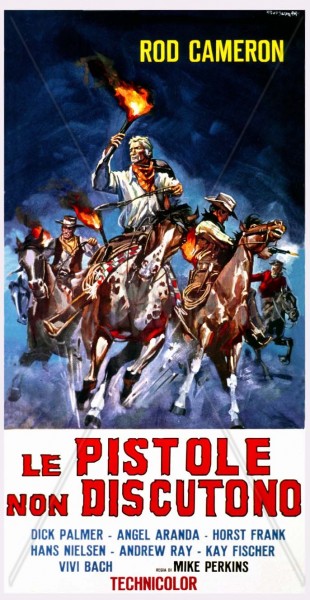

Le pistole non discutono di Mario Caiano, con Rod Cameron, Horst Frank, Angel Aranda. Girato nel 1964, praticamente in contemporanea col primo film di Leone, con cui condivide i medesimi produttori. Il film di Caiano anticipa la fenomenologia leoniana e non può beneficiare della rivoluzione estetica impressa dal regista romano. Infatti la pellicola di Caiano pare un western americano di serie B, con protagonista un oscuro caratterista di quelle pellicole, un anziano Rod Cameron, molto ben in parte. Il tedesco Horst Frank interpreta un pistolero gelido e spietato, dal ghigno degno della peggior feccia. Il film è molto buono, scorre, ha una buona trama e mette in scena uno sceriffo integerrimo di nome Pat Garrett (Cameron) che ha poco da spartire coi personaggi sardonici e silenziosi di Eastwood & C. Cameron esce da un universo in cui parole come “onore” e “legalità” hanno ancora un senso, infatti è disposto a mettere in gioco quel poco che ha pur di compiere la sua missione. Dall’altra parte, Frank è già uno dei tanti gaglioffi senza patria e onore a cui ci abitueranno i film dopo Leone e Corbucci. Aranda è lo spartiacque tra i due: fratello dello spietato Frank, ma dopotutto non così cattivo, ancora in tempo per redimersi e seguire l’esempio integerrimo di Garrett. Un film dal sapore classico, girato in piccolo, quasi per il formato televisivo, da un Caiano molto bravo a inventarsi un western dal niente. Un’opera alternativa rispetto a Leone e Corbucci, capace di imitare alla perfezione gli stereotipi e i valori del western americano, già tinto di crepuscolare.

Le pistole non discutono di Mario Caiano, con Rod Cameron, Horst Frank, Angel Aranda. Girato nel 1964, praticamente in contemporanea col primo film di Leone, con cui condivide i medesimi produttori. Il film di Caiano anticipa la fenomenologia leoniana e non può beneficiare della rivoluzione estetica impressa dal regista romano. Infatti la pellicola di Caiano pare un western americano di serie B, con protagonista un oscuro caratterista di quelle pellicole, un anziano Rod Cameron, molto ben in parte. Il tedesco Horst Frank interpreta un pistolero gelido e spietato, dal ghigno degno della peggior feccia. Il film è molto buono, scorre, ha una buona trama e mette in scena uno sceriffo integerrimo di nome Pat Garrett (Cameron) che ha poco da spartire coi personaggi sardonici e silenziosi di Eastwood & C. Cameron esce da un universo in cui parole come “onore” e “legalità” hanno ancora un senso, infatti è disposto a mettere in gioco quel poco che ha pur di compiere la sua missione. Dall’altra parte, Frank è già uno dei tanti gaglioffi senza patria e onore a cui ci abitueranno i film dopo Leone e Corbucci. Aranda è lo spartiacque tra i due: fratello dello spietato Frank, ma dopotutto non così cattivo, ancora in tempo per redimersi e seguire l’esempio integerrimo di Garrett. Un film dal sapore classico, girato in piccolo, quasi per il formato televisivo, da un Caiano molto bravo a inventarsi un western dal niente. Un’opera alternativa rispetto a Leone e Corbucci, capace di imitare alla perfezione gli stereotipi e i valori del western americano, già tinto di crepuscolare.

Giuseppe Vari è un regista molto interessante, l’ho già detto. Il suo western qui analizzato è quel Prega il morto ammazza il vivo, di cui si è evidenziata l’originalità nel concepire una vicenda ambientata, per tutta la prima parte, in una stazione di cambio per cavalli. Questo gusto teatrale del regista, accostato all’ultimo film del sempre teatrale Tarantino, si trova anche in un film coevo, del 1971, intitolato Il tredicesimo è sempre Giuda, con Donald O’Brien e Maurice Poli. Anche qui la forma film è assai curiosa, lontana da tutti gli altri western del periodo. La trama si snoda durante un banchetto di nozze, in cui confluiscono i vari personaggi del film. Uno di loro nota che il numero dei convenuti è sinistro e richiama l’ultima cena di Gesù. Infatti, tra loro, proprio come in The hateful eight, c’è qualcuno che ha intenzioni malevole. Come nel film del collega americano, anche in Il tredicesimo è sempre Giuda, i convitati iniziano a morire in strani modi e ci si ricorda di una certa rapina a un convoglio di oro dell’esercito, sparito nel nulla. Vari conduce bene la vicenda, facendo ampio uso dei flashback, altro indizio per stabilire delle connessioni sempre più strette tra The hateful e i western di Vari. Al di là di queste somiglianze, il film ha una costruzione inedita per presentare quella che, in fondo, è la solita vicenda di una rapina che finirà in un massacro. O’Brien è anomalo nel ruolo e, sebbene non abbia proprio il fisico per questo genere, compensa con una faccia volpina e sorridente. Belle le musiche di Carlo Savina, recuperate anche dai gotici per Margheriti.

Giuseppe Vari è un regista molto interessante, l’ho già detto. Il suo western qui analizzato è quel Prega il morto ammazza il vivo, di cui si è evidenziata l’originalità nel concepire una vicenda ambientata, per tutta la prima parte, in una stazione di cambio per cavalli. Questo gusto teatrale del regista, accostato all’ultimo film del sempre teatrale Tarantino, si trova anche in un film coevo, del 1971, intitolato Il tredicesimo è sempre Giuda, con Donald O’Brien e Maurice Poli. Anche qui la forma film è assai curiosa, lontana da tutti gli altri western del periodo. La trama si snoda durante un banchetto di nozze, in cui confluiscono i vari personaggi del film. Uno di loro nota che il numero dei convenuti è sinistro e richiama l’ultima cena di Gesù. Infatti, tra loro, proprio come in The hateful eight, c’è qualcuno che ha intenzioni malevole. Come nel film del collega americano, anche in Il tredicesimo è sempre Giuda, i convitati iniziano a morire in strani modi e ci si ricorda di una certa rapina a un convoglio di oro dell’esercito, sparito nel nulla. Vari conduce bene la vicenda, facendo ampio uso dei flashback, altro indizio per stabilire delle connessioni sempre più strette tra The hateful e i western di Vari. Al di là di queste somiglianze, il film ha una costruzione inedita per presentare quella che, in fondo, è la solita vicenda di una rapina che finirà in un massacro. O’Brien è anomalo nel ruolo e, sebbene non abbia proprio il fisico per questo genere, compensa con una faccia volpina e sorridente. Belle le musiche di Carlo Savina, recuperate anche dai gotici per Margheriti.

Sergio Sollima è uno dei pesi da 90 del cinema western italiano. Tra i suoi film ne ha diretto uno assai interessante, Faccia a faccia del 1967. Gli interpreti sono Tomas Milian, Gian Maria Volonté e William Berger. Qui Sollima costruisce un film notevole, sia dal punto di vista della regia, dell’azione, che del testo, originale e perfetto nella cura psicologica dei suoi personaggi. In Faccia a faccia si respira quel crepuscolarismo tipico del Peckinpah migliore, ma con una lettura ideologica della Storia tipicamente europea. Volonté è un anonimo professore di Storia, uomo mite e conformista che entrerà in contatto con un bandito non-ideologizzato. Nei due personaggi, nel corso del film, avverrà un cambiamento radicale che li porterà a scambiarsi i ruoli. Volonté sarà un novello Walter White del western, un breaking bad, prima mite poi visionario e autoritario. Milian scoprirà di possedere un pensiero e inizierà a utilizzare la sua azione violenta in modo rivoluzionario. La Storia studiata sui libri è cosa comoda, ma alla prova dei fatti, quando si è trascinati nella mischia, le persone cambiano, si trasformano sotto le pressioni del mondo esterno. Anche Sollima, come Questi, allude apertamente a ciò che ha visto durante i mesi di resistenza partigiana. Uno dei western italiani più belli di sempre…

Sergio Sollima è uno dei pesi da 90 del cinema western italiano. Tra i suoi film ne ha diretto uno assai interessante, Faccia a faccia del 1967. Gli interpreti sono Tomas Milian, Gian Maria Volonté e William Berger. Qui Sollima costruisce un film notevole, sia dal punto di vista della regia, dell’azione, che del testo, originale e perfetto nella cura psicologica dei suoi personaggi. In Faccia a faccia si respira quel crepuscolarismo tipico del Peckinpah migliore, ma con una lettura ideologica della Storia tipicamente europea. Volonté è un anonimo professore di Storia, uomo mite e conformista che entrerà in contatto con un bandito non-ideologizzato. Nei due personaggi, nel corso del film, avverrà un cambiamento radicale che li porterà a scambiarsi i ruoli. Volonté sarà un novello Walter White del western, un breaking bad, prima mite poi visionario e autoritario. Milian scoprirà di possedere un pensiero e inizierà a utilizzare la sua azione violenta in modo rivoluzionario. La Storia studiata sui libri è cosa comoda, ma alla prova dei fatti, quando si è trascinati nella mischia, le persone cambiano, si trasformano sotto le pressioni del mondo esterno. Anche Sollima, come Questi, allude apertamente a ciò che ha visto durante i mesi di resistenza partigiana. Uno dei western italiani più belli di sempre…

neoWestern.

Una breve rassegna sui film di questo genere usciti negli ultimi anni; una rassegna però non esaustiva: eviterò di elencare film che non mi sono piaciuti.

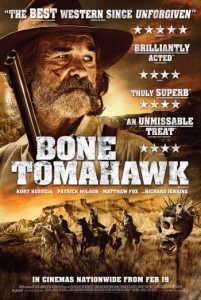

Uno dei più riusciti è Bone Tomahawk di S. Craig Zahler, un giovane robusto con codino e maglietta dei King Crimson. Bone Tomahawk ha un ottimo cast: Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox, Richard Jenkins. La forza del film sta nella sceneggiatura, opera dello stesso regista, originale e ben strutturata su dialoghi ironici e brillanti. Il film è una mescolanza di western e orrore, con una tribù di indiani cannibali che pare uscita da Cannibal Holocaust di Deodato. I selvaggi sono dei semi mostri che emettono suoni lancinanti e spappolano i corpi dei nemici uccisi. Russell e combriccola sono coloro chiamati a fermarli e ad avventurarsi nei sentieri selvaggi (di fordiana memoria) della tribù cannibale. La regia è senza fronzoli, classica e moderna al medesimo tempo e non è lontana dalla giocosità di fondo degli “spaghetti” nostrani. Splendida edizione in blu-ray italiano!

Uno dei più riusciti è Bone Tomahawk di S. Craig Zahler, un giovane robusto con codino e maglietta dei King Crimson. Bone Tomahawk ha un ottimo cast: Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox, Richard Jenkins. La forza del film sta nella sceneggiatura, opera dello stesso regista, originale e ben strutturata su dialoghi ironici e brillanti. Il film è una mescolanza di western e orrore, con una tribù di indiani cannibali che pare uscita da Cannibal Holocaust di Deodato. I selvaggi sono dei semi mostri che emettono suoni lancinanti e spappolano i corpi dei nemici uccisi. Russell e combriccola sono coloro chiamati a fermarli e ad avventurarsi nei sentieri selvaggi (di fordiana memoria) della tribù cannibale. La regia è senza fronzoli, classica e moderna al medesimo tempo e non è lontana dalla giocosità di fondo degli “spaghetti” nostrani. Splendida edizione in blu-ray italiano!

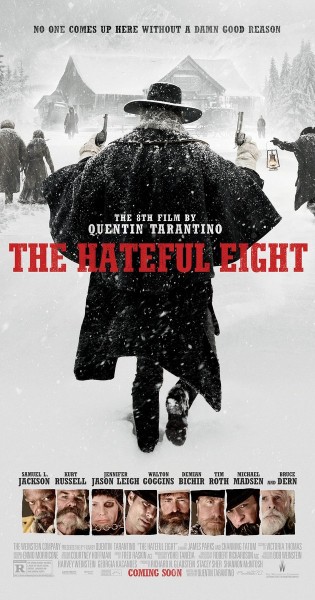

The hateful eight di Quentin Tarantino. Il cinema di Tarantino mi pare quello più sopravvalutato di sempre, cinema ludico fatto da un fanatico che copia a destra a manca ed è considerato un genio per aver scritto dialoghi da logorroico mentale. Così almeno la penso io. The hateful eight è il suo primo film che mi ha convinto. Un western girato in uno splendido paesaggio innevato, fuori dal tempo, impressionato su pellicola da 70 mm, così da avere una profondità di campo che è sbalorditiva anche sul piccolo tv della mia cucina. La neve che cade, la musica di Morricone, lontana dalle trombe e dai fischietti degli anni ’60, qui più simile a un tema di fondo classico e minimalista, d’una sobrietà che ben si sposa con le immagini d’apertura. Si sente che Tarantino si controlla rispetto ai film precedenti, dove si sbracava già dai titoli di testa. La forma della regia, della messa in scena, di tutto il concepimento, è molto più classica; d’accordo c’è il solito flashback con la trama che fa avanti e indietro, però The hateful ha una sua compattezza che non è scalfita nemmeno dalla durata mostruosa (quasi tre ore!). I dialoghi alla Tarantino ci sono, qualche tamarrata pure, però l’atmosfera è differente anche solo da quella cagata di Django unchained con DiCaprio. The hateful ha un cast azzeccato e costruito attorno a un Kurt Russell che torna ai suoi personaggi torvi e contratti del cinema di John Carpenter; oltre a Russell (una nuova icona del cinema neowestern) la vera sorpresa è Walton Goggins, cosa graditissima per uno come me che porta ancora The shield nel cuore. Comunque: paesaggi, neve che scende piano, una locanda sepolta tra i monti e un senso di attesa che da beckettiano si colora di giallo alla Christie Agatha. La violenza, quando esplode, è breve, secca e fulminante, col sangue che esplode a fontana e i corpi che si spaccano, si spappolano. Accennavo a Carpenter; in parte The Hateful m’è parso un remake tarantiniano in salsa western della Cosa, dove un manipolo di uomini di frontiera devono capire chi è l’estraneo nel gruppo. Russell interpreta una versione invecchiata e istupidita del pilota di elicotteri del film del 1982. A parte queste somiglianze, The hateful è un western anomalo e compatto, teso come una corda di violino, costruito su un soggetto semplicissimo, impreziosito da un’eleganza del racconto portata questa volta con misura e senso del ritmo. Non un capolavoro – dopotutto Tarantino è Tarantino e le tre ore ce le si poteva risparmiare, come la voce off che fa veramente cagare – però nemmeno un lavoro da trascurare, perfettamente calato nell’oggi e nelle nevrosi razziste mai sopite in America.

The hateful eight di Quentin Tarantino. Il cinema di Tarantino mi pare quello più sopravvalutato di sempre, cinema ludico fatto da un fanatico che copia a destra a manca ed è considerato un genio per aver scritto dialoghi da logorroico mentale. Così almeno la penso io. The hateful eight è il suo primo film che mi ha convinto. Un western girato in uno splendido paesaggio innevato, fuori dal tempo, impressionato su pellicola da 70 mm, così da avere una profondità di campo che è sbalorditiva anche sul piccolo tv della mia cucina. La neve che cade, la musica di Morricone, lontana dalle trombe e dai fischietti degli anni ’60, qui più simile a un tema di fondo classico e minimalista, d’una sobrietà che ben si sposa con le immagini d’apertura. Si sente che Tarantino si controlla rispetto ai film precedenti, dove si sbracava già dai titoli di testa. La forma della regia, della messa in scena, di tutto il concepimento, è molto più classica; d’accordo c’è il solito flashback con la trama che fa avanti e indietro, però The hateful ha una sua compattezza che non è scalfita nemmeno dalla durata mostruosa (quasi tre ore!). I dialoghi alla Tarantino ci sono, qualche tamarrata pure, però l’atmosfera è differente anche solo da quella cagata di Django unchained con DiCaprio. The hateful ha un cast azzeccato e costruito attorno a un Kurt Russell che torna ai suoi personaggi torvi e contratti del cinema di John Carpenter; oltre a Russell (una nuova icona del cinema neowestern) la vera sorpresa è Walton Goggins, cosa graditissima per uno come me che porta ancora The shield nel cuore. Comunque: paesaggi, neve che scende piano, una locanda sepolta tra i monti e un senso di attesa che da beckettiano si colora di giallo alla Christie Agatha. La violenza, quando esplode, è breve, secca e fulminante, col sangue che esplode a fontana e i corpi che si spaccano, si spappolano. Accennavo a Carpenter; in parte The Hateful m’è parso un remake tarantiniano in salsa western della Cosa, dove un manipolo di uomini di frontiera devono capire chi è l’estraneo nel gruppo. Russell interpreta una versione invecchiata e istupidita del pilota di elicotteri del film del 1982. A parte queste somiglianze, The hateful è un western anomalo e compatto, teso come una corda di violino, costruito su un soggetto semplicissimo, impreziosito da un’eleganza del racconto portata questa volta con misura e senso del ritmo. Non un capolavoro – dopotutto Tarantino è Tarantino e le tre ore ce le si poteva risparmiare, come la voce off che fa veramente cagare – però nemmeno un lavoro da trascurare, perfettamente calato nell’oggi e nelle nevrosi razziste mai sopite in America.

Ma lasciamo Tarantino.

E parliamo di un film altro.

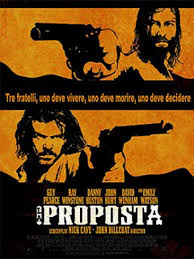

La proposta, uscito nel 2005 e reperibile in DVD sul nostro mercato.

La proposta, uscito nel 2005 e reperibile in DVD sul nostro mercato.

Delicato.

Violento.

Bellissimo.

Un western ambientato in Australia alla fine dell’800.

L’Australia da colonizzare per gli Inglesi.

L’Australia coi suoi aborigeni.

Il deserto.

La bellezza dura del paesaggio.

Una natura selvaggia.

Estranea, sciamanica.

La storia è un osso di seppia raschiato con un femore di mucca.

Tre fratelli.

Uno deve vivere.

Uno deve morire.

Uno deve decidere.

Una storia che sa di destino alla Cormac McCarthy.

John Hillcoat, già autore de La strada da McCarthy, dirige in modo incantevole.

Il cielo di notte, stellato come non mai, e Guy Pearce a cavallo, qui nel ruolo di una vita intera.

Danny Huston sciamano pistolero dal sapore jodorowskiano.

Emily Watson, carne delicata da stuprare.

La violenza di La proposta è primaria, basica, reale e astratta al tempo stesso, così come il film, poetico e brutale.

Tutto si consuma in fretta.

Senza i fronzoli tarantiniani.

E Nick Cave, alla sceneggiatura, si rivela un narratore portentoso.

Il miglior western che sia stato fatto dagli Gli spietati di Eastwood.

Necessario, per ognuno di noi.

The Salvation del 2014 è un western danese girato in America da un regista danese il cui nome è scritto troppo in piccolo sul dvd perché riesca a trascriverlo. Gli attori sono Mads Mikkelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan. Un western danese, anche se tutto qui rimanda all’universo contratto, pietrificato degli “spaghetti”: cittadine bruciate, palafitte di carbone immerse in una fanghiglia primordiale che rimanda alla rarefazione mortuaria di Django, insomma una pellicola archetipo per questo tipo di film. Tuttavia la bellezza di The Salvation risiede negli interpreti, soprattutto nella bravura sovrumana di Mikkelsen, danese in terra straniera, emigrante silenzioso intagliato nel vento, capace di donare un’umanità stoica e dolente al suo personaggio. Il resto è un film asciutto, ben ritmato, senza tempi morti, con una Eva Green bella e sfigurata, pronta a riscattarsi in un finale semplice e catartico…

The Salvation del 2014 è un western danese girato in America da un regista danese il cui nome è scritto troppo in piccolo sul dvd perché riesca a trascriverlo. Gli attori sono Mads Mikkelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan. Un western danese, anche se tutto qui rimanda all’universo contratto, pietrificato degli “spaghetti”: cittadine bruciate, palafitte di carbone immerse in una fanghiglia primordiale che rimanda alla rarefazione mortuaria di Django, insomma una pellicola archetipo per questo tipo di film. Tuttavia la bellezza di The Salvation risiede negli interpreti, soprattutto nella bravura sovrumana di Mikkelsen, danese in terra straniera, emigrante silenzioso intagliato nel vento, capace di donare un’umanità stoica e dolente al suo personaggio. Il resto è un film asciutto, ben ritmato, senza tempi morti, con una Eva Green bella e sfigurata, pronta a riscattarsi in un finale semplice e catartico…