Personaggi principali:

- GUIDO MONTE TOMBA, astrologo dilettante

- NARRATORE, amico di lunga data del Monte Tomba

- GIUSI MONTE TOMBA, medium e madre di Guido

- ZENO ARLES, un notaio

- UGO AGORDAT, un farmacista

- FELICITA & MADDALENA KUFRA, Madre & figlia

1

La stanza era una delle più remote della casa, quieta quasi sepolcrale. Lontano, nel buio, sentivamo gli squilli arcani di un telefono a cui nessuno avrebbe risposto. Erano segnali sonori, appendici filiformi di un mondo terreno a cui non sentivamo quasi d’appartenere.

La stanza era una delle più remote della casa, quieta quasi sepolcrale. Lontano, nel buio, sentivamo gli squilli arcani di un telefono a cui nessuno avrebbe risposto. Erano segnali sonori, appendici filiformi di un mondo terreno a cui non sentivamo quasi d’appartenere.

In sei attorno al tavolo di noce, seduti con le schiene rigide, le mani allargate sul piano di legno, punte delle dita appoggiate leggermente, palme sollevate e i mignoli di ognuno che toccavano quelli del vicino.

Le vetrate delle finestre erano ermeticamente chiuse, appannate da tende di stoffa nera, così immobili e silenziose che parevano distendersi nell’infinito. Solo una candela, messa presso l’uscio, gettava una luce acconcia, che mi permetteva di distinguere nella penombra i profili degli oggetti e di tutti noi.

Ignorando quel che stava per manifestarsi, guardavo con attenzione la zona luminosa dell’uscio semiaperto, quasi a cercare un appiglio a cui rivolgermi; nella mente, cercavo di sgombrare i pensieri e di fare vuoto.

Disposti a cerchio, uno accanto all’altro, quasi sei manichini immobili e irreali, aspettavamo che accadesse qualcosa, che arrivassero dei messaggi dall’aldilà.

La luce modesta della candela serviva a non turbare la compagine fluidica che permetteva all’invisibile di manifestare le sue meraviglie. Nessuno di noi avrebbe parlato. Nessuno avrebbe riso. Eravamo: il sottoscritto, il notaio Arles, il farmacista Agordat, la signora e la signorina Kufra, madre e figlia. In mezzo, come sempre, la padrona di casa, colei per mezzo della quale, talvolta, gli invisibili riuscivano a procurarsi una transitoria consistenza: la signora Giusi Monte Tomba, vedova di Arnoldo Monte Tomba.

La seduta era cominciata come ogni giovedì, pressappoco alla medesima ora serale. La candela, le tende, il silenzio, facevano parte del medesimo rituale. Noi, per ragioni diverse e personali, si era deliberatamente coinvolti in quella negromanzia casalinga, pronti a collaborare all’illusione o alla realtà dei fenomeni attesi.

Erano passate da poco le dieci e il rumore appena udibile di una pendola scandì il passo liquefatto del tempo.

Cominciò con la signora Giusi.

Faceva sforzi penosi, si agitava sotto le crinoline nere, i pizzi, gli orli e le stoffe ombrose con cui si materializzava dinanzi a noi, anche lei uscendo dai pesanti tendaggi della stanza. Dunque la signora Giusi si muoveva infastidita sulla sedia e mormorava con la sua voce oltretombale, artefatta, parole intellegibili, forse invocazioni, preghiere o semplici rimproveri per le luci nell’ambiente. Poi si chetava e con lei quel poco che rimaneva del mondo esterno; passava ancora qualche minuto e i soliti scricchiolii ci avvertivano di custodire con le mani e i piedi la catena attorno al tavolino. Altri scricchiolii, altri colpi leggeri da sotto piegavano appena il piano. Un soffio d’aria fresca faceva calare la temperatura nella stanza e sollevava appena le tende. Oltre una delle stoffe avevamo riposto il gabinetto medianico e alcuni oggetti, usati abitualmente negli esperimenti: ricordo delle penne, della frutta, dei fogli di carta immacolati, una scatola di cartone ricolma di fili e bottoni. Udimmo chiaramente degli sbalzi e delle scosse e alcuni oggetti rotolarono fuori. La scatola di cartone fu buttata a terra, i bottoni rotolarono sul pavimento e con lei il resto degli oggetti. Nonostante l’abitudine, una scossa d’energia nervosa attraversò i nostri corpi, facendo tremare le nostre mani. Non perdemmo però il contatto dei mignoli, attenti al vento che pareva venisse dall’interno del gabinetto e gonfiava quasi la tenda. La candela si spense e la signora Giusi scomparve, lasciando come solo segno della sua presenza sospiri nel buio, articolazioni rauche d’aiuto.

“Perché mi stringi così forte? Mi fai male. I tuoi occhi mi fanno paura. Perché ti avvicini? No, lasciami, non farlo, no!”

Sentimmo altri tonfi, e dei colpi forti simili a cannonate alzarono d’una spanna il tavolo, rompendo la catena. Sperduti, incapaci d’orientarci, rimanemmo immobili sulle sedie, flaccidi come marionette a cui avessero tagliato i fili.

Da qualche parte in mezzo a noi, percepivamo il corpo della signora Giusi scosso da terribili tremori mentre cercava di abbracciare l’oscurità. Avvertivamo un crescendo drammatico fino ad allora sconosciuto, qualcosa di diverso dal solito tran tran spiritico, come se un evento estraneo le stesse causando delle forti sofferenze. Nonostante ciò nessuno di noi si mosse o si allontanò dal tavolino, incapaci di opporci alla vigoria di quei fenomeni. Sentimmo il cortinaggio scuro delle stoffe agitarsi e gonfiarsi come le membra della povera signora Giusi e, per un attimo, ci parve distinta una massa lucida, forse del volume di una testa, che sporgeva dai panneggi. La giovane signorina Kufra lanciò un urlo e chiamò la madre. A quel punto mi sentii stringere vivamente la mano e dovetti trattenermi dal correre fuori dalla stanza. Qualcuno s’era avvicinato al mio viso e, nel nero, scorgevo solo una sagoma velata di dama: era la signora Giusi, al colmo degli spasimi, posseduta da una forza estranea.

Fu allora che pronunciò quelle parole.

“Perché lo hai fatto? Perché mi hai condannata ad essere un’ombra per l’eternità? Si, ora lo so, ora ho visto tutto. Hai ucciso. Hai nascosto il mio corpo, nessuno lo ha scoperto. Un delitto è avvenuto, qui a Treville, un delitto orribile!”

A quel punto, all’aprirsi e chiudersi delle tende, la signorina Kufra lanciò uno strillo acutissimo e svenne, o così mi parve. Dopo qualcuno riuscì ad agguantare la peretta dell’interruttore e inondare la stanza di luce.

La signora Giusi era piegata sul tavolo, il viso nascosto dai veli scuri, le braccia squagliate dai tremori. Col suo bastone e il passo malfermo, si dileguò pochi istanti dopo. Più tardi, con un biglietto, ci fece sapere che la nostra curiosità le aveva causato forti sofferenze e che non avrebbe parlato, con noi e con nessuno, della cosa.

La seduta era terminata alle ore 22 e 30 circa.

2

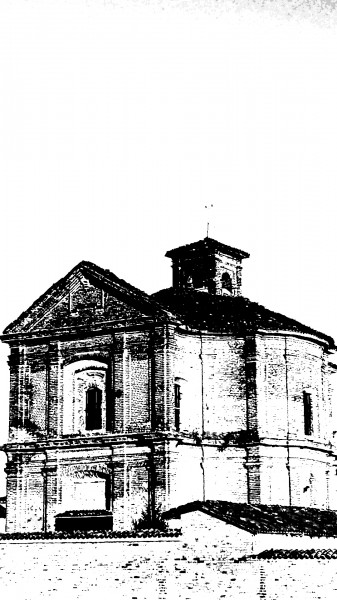

Il giorno seguente, man mano che i tremori notturni si dileguarono, cominciavo a sentirmi elettrizzato da quanto era avvenuto. Con gli altri, come di consueto, non avevo scambiato alcun commento. Il notaio Arles, il farmacista Agordat, la signora e la signorina Kufra erano figurine d’ombra, pure presenze mute delle sedute; ognuno di noi, per diritti acquisiti nel tempo, partecipava alle sedute del giovedì della signora Giusi e doveva attenersi ad un’unica regola: il silenzio. Ciascuno, durante la settimana, nelle lunghe ore diurne, si calava in un ruolo, in una parte, in una vita più o meno rispettabile ed anonima. Il notaio, il farmacista, la signora Kufra, pittrice dilettante e sua figlia. Di loro sapevo pochissimo e non avevo alcun recapito. Abitavamo in posti differenti e non avevamo alcun contatto al di fuori delle sedute medianiche. Ignoravo cosa li avesse portati a frequentare la casa dei Monte Tomba e ad affacciarsi sull’abisso del meraviglioso. Conoscevo però cosa aveva portato il sottoscritto tra i chiarissimi cultori di una pseudoscienza, ormai sepolta dai copiosi fenomeni di un mondo digitale e frenetico. Da molti anni ero caro amico di Guido Monte Tomba, il figlio della signora Giulia e del defunto Arnoldo. Il padre di Guido aveva accumulato un’ingente fortuna, lavorando come farmacista nel paese di C. Alla sua morte, la signora Giusi aveva venduto l’azienda al signor Agordat e s’era chiusa nel lutto tra le mura della loro casa, sperduta nella frazione feudale di Treville. Qui, tra le ombre di un’agricoltura del passato, aveva vissuto come uno spettro, isolata in una casa principesca. In quell’arido suolo, a miglia dalla citta di V., solcato solo da uccelli scarnati, cupa brughiera, vaude e brillio metallico di macchinari agricoli, sorgeva l’abitazione dei Monte Tomba; più che una casa somigliava ad un ospedale, una sede di ex uffici giudiziari di qualche governatorato adattato ad abitato. Le linee nette e severe dell’edificio si ergevano lungo la strada comunale che conduceva alla frazione di Treville; la parte più antica del casato aveva qualcosa delle piombatoie gotiche con lunghe carditoie su un bulicame di finestroni abbarbicati lungo il parallelepipedo, simile ad un lazzaretto per moribondi d’una grande peste. E a dei moribondi mi facevano pensare i Monte Tomba, chiusi al mondo, imbrogliatissimi dentro a fantasiose e originali spiegazioni. Non ricordo nemmeno come conobbi Guido, forse frequentò brevemente il mio ambulatorio medico. Legammo subito, accomunati dalla bellezza velata per il passato e da lunghe camminate nelle nostre campagne. Col tempo, Guido finì col lasciare l’Università di Farmacia a cui era iscritto da moltissimo tempo e cominciò a vivere d’ozio, rassicurato dal patrimonio accumulato dal patriarca. Casa, terreni circostanti, preziosi custoditi nelle innumerevoli stanze garantivano a Guido una vita serena e appartata, come quella dell’anziana madre. Egli riempiva le sue giornate con nuove passioni: all’inizio assecondò la signora Giusi nelle faccende spiritiche, poi, in seguito a qualche spavento che non ricordo e ad un esaurimento nervoso, non partecipò più, spingendosi al punto di uscire di casa ogni giovedì e rientrare solo a notte inoltrata. Fu il posto lasciato vuoto dal giovane Monte Tomba a farmi entrare nel cenacolo ultraterreno, all’inizio spinto dalle insistenze del mio amico, in seguito affascinato dagli “esperimenti” e dai fenomeni che la signora Giusi riusciva a provocare. Non risolsi mai il dubbio se si trattasse di autentici fenomeni o solo di abili illusioni, tuttavia imparai a entrare in sintonia con le sedute del giovedì sera e ad affezionarmi a quelle fantasmagorie. Inoltre Guido si sentiva più sicuro se rimanevo accanto alla madre, donna ormai anziana, invalidata, nel fisico e nella psiche, da un grave incidente domestico che le aveva deturpato il viso (per alimentare una stufa a legna aveva gettato dell’alcool sul fuoco, col risultato di vedersi tornare indietro le infide fiamme). Comunque la cosa mi andò benissimo: fin da ragazzo ero sempre stato affascinato da tutto ciò che era misterioso o fantastico e, nonostante gli studi in medicina, rimasi una persona con la testa fra le nuvole. Comunque i fatti dell’ultima seduta erano stati così eccitanti che mi accompagnarono durante tutte le visite ambulatoriali della mattinata. Verso l’ora di pranzo telefonai a casa di Guido, ma non rispose nessuno. Conoscendolo non si sarebbe svegliato prima del pomeriggio. Infatti, verso le due, fu lui a cercarmi sul cellulare. Brevemente gli riferii quello che era successo. Ci mettemmo d’accordo per vederci da lui. Chiusi l’ambulatorio, mangiai qualcosa in una trattoria lungo la strada e guidai fino a Treville, lasciandomi alle spalle il caos di macchine e semafori della città. Un sole limpido brillava sulle magre lande e non potevo fare a meno di sentirmi lietamente minuscolo e transitorio in un paesaggio come quello. Guido mi aspettava già in strada, pronto per la scampagnata. Camminammo sulla comunale, spingendoci raramente lungo qualche sentiero sterrato che costeggiava gli appezzamenti. Ogni tanto si intravedeva qualche macchina agricola accanirsi sugli ultimi ciuffi di riso. Superammo un cimitero abbandonato e un laghetto artificiale.

Il Monte Tomba volle farsi raccontare ogni minimo particolare della seduta. Dovetti ripetere più volte le parole di sua madre.

“Perché lo hai fatto? Perché mi hai condannata ad essere un’ombra per l’eternità? Si, ora lo so, ora ho visto tutto. Hai ucciso. Hai nascosto il mio corpo, nessuno lo ha scoperto. Un delitto è avvenuto, qui a Treville, un delitto orribile!”

Questo aveva detto la signora Giusi.

Un delitto.

Qualcuno aveva ucciso.

Quando?

Chi?

Subito quegli interrogativi ci avvamparono le meningi, facendoci sentire come uno dei tanti detective che avevamo letto con avidità in innumerevoli romanzi gialli. C’era forse, anche in quella operosa pace agricola, un delinquente in libertà? Credevamo di sì, o così ci piaceva – per rompere la monotonia – immaginare. Guido mi riferì che, ancor prima della mia telefonata, fosse accaduto qualcosa, infatti sua madre aveva trascorso gli scampoli della notte aggirandosi in pena per le stanze della magione, lei stessa quasi ultraterrena e velata, medium capace d’acchiappare gli echi d’altre esistente passate. Perché le voci dei morti sono come stelle, luci che vagano nello spazio, messaggi da mondi che non esistono più. Nel vederla così in pena, il mio amico l’aveva assillata di domande e la donna, con la sua voce fragile e artefatta, aveva bisbigliato parole confuse. In quel marasma s’era capito che parlava di immagini, qualcosa che le era apparso durante la seduta e l’aveva posseduta. Uno spirito tormentato, sepolto e dimenticato, mai vendicato. Lo spirito di una donna, forse. Morta, uccisa brutalmente. Le immagini erano state veloci e sfuocate. Cremose foschie, strisce giallo tuorlo, gialli rancidi, alberi violetti, residui di antiche garzaie, specchi d’acqua.

“Ora, con quel che mi dici, credo d’aver capito” attaccò Guido. Io lo lasciai parlare, convinto di non capirci nulla.

Lui spiegò che lo spirito della sera prima si riferiva a una serie di quadri, degli acquerelli di paesaggi delle nostre risaie. Quadri di paesaggisti del ‘600 e del ‘700 custoditi nelle soffitte di casa Monte Tomba.

“Quadri?” chiesi senza raccapezzarmi.

“Si, alcuni li hai visti pure tu, appesi alle pareti di casa. L’ho capito subito, riconoscendo alcuni dei soggetti, e credo che anche mia madre se ne sia accorta, per questo era così turbata.”

“Ricordo, ricordo” dissi ad occhi chiusi, annuendo lentamente con la testa, poi la frenesia mi fece perdere il passo. “Vuoi dire che uno spirito, forse di una donna ammazzata, è entrato dentro tua madre, ha parlato, ha detto quello che ha detto e poi s’è messo a descrivere dei quadri che appartengono alla tua famiglia da secoli? Giusto?”

“Giusto.” Guido mi scrutava sorridendo, come se la cosa lo divertisse un mondo. Continuammo a camminare, dirigendoci verso un boschetto di olmi e betulle ingiallite. Sotto i nostri piedi, le foglie formavano un tappeto umidiccio. Aggirammo delle gore di fango e ci spingemmo nei pressi di un tabernacolo che spuntava dagli alberi. Non capivo cosa potessero centrare delle pitture con un probabile delitto. Il mio amico si fabbricò una sigaretta armeggiando con un sacchetto di tabacco e tracciò dei segni nell’aria.

“Caro mio, tutto questo è così fumoso, certo, ma che fascino. Sembra di stare dentro ad uno dei romanzi gialli che tanto ci appassionano. Un delitto, una seduta spiritica, dei quadri. Che altro abbiamo? Nessuno prenderebbe in considerazione elementi del genere, tantomeno la polizia, quindi dovremo arrangiarci. Io credo che i quadri significhino qualcosa. Fino a questo pomeriggio, prima che mi rivelassi cos’era accaduto ieri sera, non avevo dato grande importanza alla cosa, adesso invece…”

Una ridda di pensieri mi affollava la mente.

Le grate orbate del tabernacolo mi parvero animarsi, come se qualcuno ci spiasse dall’interno. Il tepore del sole autunnale cominciava a sfaldarsi e le prime lingue d’umidità salirono dal terreno marcio. Proposi di andare subito a casa e controllare gli affreschi. Percorremmo la strada al contrario, ognuno immerso nei suoi ragionamenti; ogni tanto il mio amico si fermava e, col cellulare, scattava delle foto al paesaggio. Alcune macchine ci superarono a forte velocità, costringendoci a scansarci lungo gli argini. Incrociammo nuovamente il cimitero sconsacrato e il laghetto artificiale.

Casa Monte Tomba conservava il fascino stanco di un’eleganza vecchia, sciupata, fuori dal tempo. Ci dirigemmo in un salotto ombroso. Le pareti scomparivano sotto una moltitudine di piccoli quadri, i cui particolari erano stati resi dai pittori in modo così nitido. Cercammo tra le cornici e ci accorgemmo che alcune erano state levate, tanto che si poteva ancora vedere l’alone impresso sul muro. Alla fine ci fu chiaro che dei quadri che cercavamo non ce n’era uno. Contrariato, Guido si accasciò sulla poltrona e sistemò il parafuoco di sbieco.

“Dove sono finiti?”

“Forse dovresti chiedere a tua madre.”

“Lo farò, ma è strano, molto strano.”

“Sei sicuro che si riferisse a questi quadri?”

“Sicuro, sono cresciuto tra questi ninnoli d’epoca e nessuno ha mai spostato niente. Forse dovremmo cercare in soffitta, ma con questa luce.”

Controllai l’ora, era tardi e anch’io dovevo rientrare.

Chiesi a Guido di occuparcene il giorno seguente, ma il suo entusiasmo si affievolì, lasciandogli un’espressione confusa sul viso. Farfugliò qualcosa sugli astri e l’oroscopo del giorno a venire. Non sarebbe uscito per tutta la giornata. Meglio rimandare a un’altra settimana. Mentre mi dirigevo all’auto, non potei fare a meno di sorridere, pensando alla storia degli astri. Da parecchi anni Guido era appassionato di astrologia e col tempo s’era così impallinato da aver fondato una rivista sperimentale sugli oroscopi interamente dedicata all’opera di Guido Bonatti, il più autorevole trattatista del Medioevo. La pubblicazione era durata un paio di anni e solo lui sapeva quanti soldi aveva perso. Comunque la passione per i corpi celesti e gli schemi zodiacali non lo aveva abbandonato, spingendolo a pianificare le sue giornate a seconda dei movimenti dei pianeti. Seguendo un suo personale oroscopo, il mio amico evitava accuratamente di uscire anche solo per una boccata d’aria quando le stelle lo sconsigliavano. Una volta Guido mi aveva detto che la gente non sopravvive alla propria giovinezza: moriamo tutti dopo i trent’anni, ed era vero. Ognuno di noi rimane chiuso dentro le sue abitudini, le sue sicurezze, le sue letargie. Con tutte quelle cose nella mente, guidai piano verso la città. Il cielo s’era oscurato in fretta dopo il tramonto, il suo colore era quello dello zaffiro cupo e precedeva la comparsa degli astri. Chissà cosa ci avrebbe visto dentro Guido. Segnali di pericolo? Qualcuno era morto. Forse. Dove? Nella brughiera di Treville? Altrove? C’era forse un’ombra che ci spiava dal buio? Davvero i morti avevano parlato o potevano farlo dall’altrove? Ne esisteva uno? Dubitavo di tutto, eppure. Un’inquietudine leggera mi accompagnò durante il viaggio. Fuori dal finestrino gli alberi radi e la campagna divennero sfuocati, ingoiati dalla nebbia; oltre, non c’era cielo, né montagne, solo una densità lattiginosa senza luci o ombre, senza forme o distanze.

3

Non ci vedemmo per una decina di giorni. Guido mi mandò una mail nella quale spiegava che sua madre s’era indebolita per via di una brutta bronchite (mi offrii di visitarla, anche se sapevo che la signora Giusi, eccetto gli incontri del giovedì, non voleva più avere contatti col mondo e infatti, tramite il figlio, declinò l’offerta) e non ci sarebbero state sedute. Inoltre mi comunicò di aver cercato i quadri mancanti nel solaio, senza trovarne alcuno. Il mese di ottobre scivolò sul calendario e l’autunno piallò delicatamente il paesaggio. Non appena finivo di visitare i pazienti, prima di rientrare a casa, prendevo la macchina e guidavo senza meta nelle campagne. Il bianco acquitrino dei fossati era stato asciugato dalle lame di brina. La terra piatta e infinita era rigata e rotta dal gelo. Un buio foderato di ombre ammonitrici chiudeva in fretta le giornate, lasciandomi con la tentazione di non finire le mie ronde. Nelle ore serali, mi sentivo insoddisfatto e inquieto, come se qualcosa d’importante si fosse palesato finalmente sul piatto orizzonte del mio quotidiano. Nel granaio della memoria, vedevo come una persiana chiusa, adorna di ragnatele, con lame di luce che filtravano da sotto i listelli. Mi ci volle un po’ per aprirla e lasciar entrare un po’ chiarore. Accadde per caso, una sera, mentre sonnecchiavo sul divano. Quasi mi alzai di scatto, disturbando il sonno dei miei cani. Improvvisamente avevo capito cosa mi tormentava e telefonai al mio amico. Nonostante l’ora rispose subito, come se si aspettasse quella chiamata. In effetti anche la sua voce non parve sorpresa. Gli dissi che forse avevo capito cosa centravano i quadri con il presunto delitto. Cercando di ordinare i ragionamenti, accesi una delle mie rare Chesterfield.

Non ci vedemmo per una decina di giorni. Guido mi mandò una mail nella quale spiegava che sua madre s’era indebolita per via di una brutta bronchite (mi offrii di visitarla, anche se sapevo che la signora Giusi, eccetto gli incontri del giovedì, non voleva più avere contatti col mondo e infatti, tramite il figlio, declinò l’offerta) e non ci sarebbero state sedute. Inoltre mi comunicò di aver cercato i quadri mancanti nel solaio, senza trovarne alcuno. Il mese di ottobre scivolò sul calendario e l’autunno piallò delicatamente il paesaggio. Non appena finivo di visitare i pazienti, prima di rientrare a casa, prendevo la macchina e guidavo senza meta nelle campagne. Il bianco acquitrino dei fossati era stato asciugato dalle lame di brina. La terra piatta e infinita era rigata e rotta dal gelo. Un buio foderato di ombre ammonitrici chiudeva in fretta le giornate, lasciandomi con la tentazione di non finire le mie ronde. Nelle ore serali, mi sentivo insoddisfatto e inquieto, come se qualcosa d’importante si fosse palesato finalmente sul piatto orizzonte del mio quotidiano. Nel granaio della memoria, vedevo come una persiana chiusa, adorna di ragnatele, con lame di luce che filtravano da sotto i listelli. Mi ci volle un po’ per aprirla e lasciar entrare un po’ chiarore. Accadde per caso, una sera, mentre sonnecchiavo sul divano. Quasi mi alzai di scatto, disturbando il sonno dei miei cani. Improvvisamente avevo capito cosa mi tormentava e telefonai al mio amico. Nonostante l’ora rispose subito, come se si aspettasse quella chiamata. In effetti anche la sua voce non parve sorpresa. Gli dissi che forse avevo capito cosa centravano i quadri con il presunto delitto. Cercando di ordinare i ragionamenti, accesi una delle mie rare Chesterfield.

“Non sono i quadri in sé, quanto quello che c’è raffigurato.”

“E cosa c’è raffigurato?” chiese lui.

“Ne ricordo uno nel salottino, di quelli che non abbiamo più trovato. Era una veduta dei campi. Al centro la gibigianna sull’acqua. Un balenìo di luce su uno specchio d’acqua. Tua madre ha parlato di cremose foschie, gialli rancidi, alberi violetti e specchi d’acqua. Forse si riferiva a quel piccolo quadro scomparso.”

Mi lascia andare a una lunga boccata.

Aspettavo che Guido dicesse qualcosa.

Lui rimase in silenzio qualche istante e quando parlò lo fece con una voce meditabonda, quasi delusa.

“A quale specchio d’acqua ti riferisci?”

“Ma a quello raffigurato in quel quadro. Il laghetto artificiale vicino a casa tua. Forse lo…spirito voleva indicarci quel luogo.”

“Perché?”

“E se la donna ammazzata, se di donna si tratta, si trovasse laggiù?”

“Caro mio, la verità è che ti sei perso, ci hai rimuginato troppo su e ti sei perso” disse con un tono improvvisamente stanco. Andammo avanti così per una decina di minuti. Poi riuscii a convincerlo a tentare. Il laghetto sorgeva su uno dei suoi campi ed era stato fatto scavare dal vecchio Arnoldo per ricavarci un bacino artificiale per le carpe. Pur non amando la pesca, Guido aveva lasciato la pozza. Sapevo che uno dei suoi fattori possedeva una barchetta di legno e forse ci sarebbe riuscito di recuperare un lungo palo di legno per sondare il fondale. Mi ascoltai mentre gli proponevo tutte quelle cose e, per la prima volta, comincia davvero a credere che, da qualche parte, una donna era stata uccisa. Controllai l’agenda e proposi di trovarci il giorno seguente. Guido prese tempo, gli astri avevano previsto una brutta settimana per lui e le condizioni precarie della madre lo impensierivano. Ci lasciammo con la promessa di sentirci presto. Quando riappesi, rimasi interdetto, incapace di reprimere il turbine di emozioni che si agitavano dentro di me. Passò un’altra settimana, prima che Guido mi cercasse con un messaggio nella segreteria. Voleva ci vedessimo sabato: aveva reperito la barca e la pertica. Secondo lui era una perdita di tempo, se non altro avremmo trascorso un pomeriggio in campagna. Quel sabato, quando arrivammo, un contadino aveva appena finito di calare nell’acqua fangosa la piccola scialuppa di legno. Attenti a non scivolare, ci salimmo sopra, lasciando che le impercettibili correnti dello stagno ci trascinassero al centro. Usammo delle canne di bambù intrecciate per tastare il fondo melmoso e scuro come tenebra. Il contadino se ne andò, lanciandoci delle strane occhiate. Passammo le ore seguenti un po’ a dragare il lago, un po’ a riposarci. Guido armeggiava col sacchetto di tabacco e fumava rivolto verso il cielo color cenere. Dalla palude emergevano ogni tanto rami torti, marciume verde e pesci putrefatti. Attorno a noi, verso l’orizzonte sbiancato, salivano dalla paglia appassita nuvole di fumo. I contadini stavano incendiando quel che rimaneva dei campi. Fu Guido a rompere il silenzio. Provò a farmi un oroscopo bizzarro, nel quale avrei dovuto prendere coraggiosamente le redini di una situazione che solo io avrei portato a buon fine. Poi cambiò argomento e osservò a lungo quelle esequie di foglie nello stagno. Se un delitto c’era stato, disse, allora qualcuno aveva turbato la quiete di quei luoghi. Così discorrendo, il giovane Monte Tomba accomunò il delitto al caos primordiale, al vuoto buio anteriore della creazione.

“Perché, caro mio, chi uccide è la personificazione di Adamo, di colui che si rivolta contro quella cosa così universale e simbolica che è la civiltà. E sia, ascolta. Platone parla del caos come del luogo primigenio a cui attinge il demiurgo per la formazione del mondo. Secondo la cosmogonia egizia, dal caos nacque il cosmo, inteso come forza positiva. Anche i miti cinesi e indiani si muovono su questa linea. Il concetto di ordine permeava tutta la meccanica, il pendolo ideale che oscilla in eterno ne è un classico esempio. Un esempio sublime, direi. Ma non può bastare a spiegare la frenesia nella quale viviamo, nella quale vivi tu, nella quale vivo io, anche se me ne sto quaggiù, relegato in questo scampolo di feudo. Ora guardati, con quella pertica di bambù sporca di fango, intento a sorvegliare i fondali guasti. Guarda la nebbia che comincia a salire a pelo d’acqua. Presto non vedremo più nulla, eppure continui a cercare, ti affanni a trovare qualcosa. Una traccia. Un indizio. Sei come una sentinella insonne, ti ribelli all’idea che qualcuno possa averla fatta franca, possa aver scassinato la quiete di questi posti. Ora ti senti in guerra contro un mondo caotico, contro i figli di questo caos, i criminali che hanno tradito la pace del recinto.”

Affascinato da quei discorsi, non mi accorsi che il palo s’era impigliato in qualcosa e non riuscivo a muoverlo. Dopo vari tentativi sentii di aver agganciato qualcosa. Convinto di veder affiorare un parafango o altro, per poco non caddi nel gorgo quando distinsi una forma bianca e trasparente avvicinarsi alla superficie. Insieme al fango, un’ombra umana stava emergendo lentamente. Prima apparvero dei capelli simili ad alghe, poi un viso disciolto, come quello di una sonnambula. Rabbrividii e lascia cadere il palo nello stagno. Guido scosse la testa e sorrise. L’essere emerso si rigirò su un fianco rivelando un braccio mancante. Dalla spalla sporgeva una vite. Il manichino riaffondò subito, inghiottito dalla poltiglia. Stavo ancora rabbrividendo quando il mio amico mi toccò la spalla per dirmi che era ora di tornare. Camminammo in silenzio e, passando accanto al cimitero, non venne in mente a nessuno di controllare che le lapidi dei Monte Tomba fossero ancora al loro posto. Per quel pomeriggio poteva bastare. Prima di salutarci, Guido rimase a guardare verso il laghetto.

“Mia madre s’è rimessa. Giovedì prossimo ci sarà una nuova seduta. Ho già avvisato gli altri. Forse lo spirito parlerà ancora. Fammi sapere.”

4

Giovedì.

Noi sei manichini.

Il notaio Arles.

Il farmacista Agordat.

Le Kufra.

E la signora Giusi, col suo passo malfermo, gli abiti lunghi e neri, il volto velato per nascondere il viso sfigurato dal fuoco.

Prima che la luce della candela segnasse l’inizio della seduta, notai il colore cimiteriale del lampadario e il disegno del parato ai muri, simile a colonne di suono. La stanza divenne astratta. Attorno al tavolo di noce, seduti con le schiene rigide, le mani allargate sul piano di legno, punte delle dita appoggiate leggermente, palme sollevate e i mignoli che toccavano quelli del vicino. Per uno spazio di tempo piuttosto lungo, atonia completa. La seduta cominciò poco dopo le 21 e terminò alle 22, fu breve, ma ricchissima di fenomeni assai importanti. Si udirono scricchiolii e fremiti nel legno del tavolino medianico. Seguirono tre forti colpi, come se qualcuno bussasse alla porta. La signora Giusi dondolava la testa e guardava verso il tavolino, increspato come un mare scosso dai colpi. Formulò una domanda e un soffio freddo sollevò uno dei tendaggi. La risposta pronta arrivò col primo innalzamento notevole del tavolino. Rimase così per aria, mentre noi lo contemplavamo meravigliati, quindi ricadde con un frastuono, come se una mano invisibile recidesse fili eterei. Riformammo subito la catena. Come l’ultima volta, la signora Giusi iniziò a lamentarsi e sospirare. La presenza sgradita era tornata nella stanza e cercava di comunicarci qualcosa. “Chi sei?” chiese e la tenda dietro di lei le si buttò addosso, avvolgendola tutta, come se ci fosse qualcuno dentro. Provai la sensazione come d’un gatto che s’arrampicava lungo le braccia fin sul collo e tremai, ma non mi mossi. Anche gli altri attendevano senza fiatare. Ormai la signora Giusi era nel più perfetto stato di trance; balbettava parole incomprensibili e sospirava affannosamente. Il volto velato appariva trasfigurato e immobile come una massa di cera. Il freddo nella stanza aumentò. Quasi sentivo il fiato d’un altro viso a contatto col mio. La tenda di sinistra si protese e avvolse il corpo del notaio. A un certo punto s’intesero battimenti d’un tamburello che parevano fatti con delle bacchette. S’intese suonare un’arietta lontana e uno di noi domandò se lo spirito d’una persona morta era in mezzo a noi. Come risposta la musica tacque di colpo e osservai formarsi alla destra del farmacista una massa globulare, vaporosa, biancastra, che si condensava in una forma più decisa, un ovale che man mano assumeva l’aspetto definito d’una testa umana, in cui distintamente riconoscevo i capelli lunghi, gli occhi. La forma femminile quasi s’accostò alla faccia del farmacista e restò qualche secondo, dopo sembrò dileguarsi oltre i cortinaggi. Qualcuno tornò a domandare all’invisibile. Chi era? Cosa voleva? Era stata uccisa? A quell’ultima domanda, l’invisibile rispose smorzando il debole chiarore della candela deposta presso l’uscio, nell’anticamera. Percepii un soffio nelle orecchie e sulle guance e fu come se avessero aperto una tomba nel bel mezzo della stanza; un olezzo putrido ammorbava l’aria. Un altro colpo fortissimo risuonò al centro della tavola e il cortinaggio si gonfiò un’ultima volta, denunciando i contorni d’un corpo umano che avanzava lentamente sotto di esso. Le Kufra si alzarono strillando, rompendo così la catena e impedendo alla forma di manifestarsi compiutamente. Anche la signora Giusi si alzò di scatto dalla sedia e guardò verso il tendaggio.

“Mi tocchi… mi stringi… ecco il freddo della fossa… perché lo hai fatto?… un’ombra nell’eternità? Si, ora lo so, ora ti ho riconosciuto… hai ucciso… hai nascosto il mio corpo… un delitto perfetto è avvenuto… qui… l’assassino è… presente!”

La medium crollò sfinita, poco dopo si ritirò nelle sue stanze senza nemmeno salutarci. Noi astanti cercammo di mascherare la paura. Il farmacista Agordat, avendo da fare altrove, si dileguò con una certa premura. Le Kufra lo seguirono con la scusa d’un mal di testa. Il notaio Arles mi aiutò a riordinare la stanza, poi diede una scossetta alle gambe dei pantaloni e mi accompagnò alla macchina. Sembrava soddisfatto e bonario. Avrei voluto aspettare Guido e riferire subito quello che era successo, ma sapevo che non sarebbe rientrato prima di un paio d’ore e l’idea di rimanere da solo mi infastidiva. Gli altri se n’erano andati, eppure perché continuavo a sentirmi spiato?

Non fu un lavoro semplice.

Ricordare e annotare una serie di circostanze.

Aggiornai Guido per telefono e convenimmo di vederci da me in ambulatorio per una grappa. Come aveva previsto, lo spirito della donna uccisa era tornato. Questa volta erano accadute delle cose tanto stupefacenti da far vacillare anche l’ultimo degli increduli. L’apparizione di una forma umana. I suoni di tamburello. L’odore di tomba. E la rivelazione inaspettata. La vittima invisibile celata sotto la tenda. L’assassino invisibile. Erano entrambi più vicini di quanto avevamo creduto. L’assassino era uno di noi! Possibile? E se si fosse trattato di un delirio? Se la signora Giusi si fosse inventata tutto o avesse perso la bicocca? Le grappe divennero due, tre, e continuammo a non raccapezzarci. Guido passò in rassegna tutti i partecipanti alla seduta. Cosa sapevamo di ognuno di loro?

1) Il notaio Zeno Arles era un enigma. Aveva accumulato una fortuna col suo lavoro e viveva in un principesco palazzo della città. Non aveva famiglia, non aveva amici. Non frequentava nessuno, eccetto i cenacoli medianici di casa Monte Tomba. Era stato il notaio di Arnoldo, il papà di Guido. Ogni tanto mi capitata d’incrociarlo lungo qualche viuzza; lo vedevo scivolare lungo i muri, avvolto nel suo pastrano, indaffarato a seguire un andirivieni mentale, assorbito nell’osservazione scientifica e vana di vetrine, passanti, negozi vecchi e nuovi. M’era pure capitato di seguirlo, incuriosito da quell’andare a zonzo senza capo né coda e non ero approdato a nulla. Chi poteva aver ucciso uno così? E quando? Forse il delitto risaliva ad anni prima. Eppure, di questo ce ne eravamo accertati andando a sfogliare vecchi giornali locali, da Treville non era scomparso mai nessuno. Anzi, a Treville, a parte la famiglia Monte Tomba, non viveva nessuno.

2) Il farmacista Ugo Agordat. Su di lui sapevamo che aveva acquistato la farmacia appartenuta al padre di Guido. Nient’altro. Come Arles, l’Agordat viveva appartato e, tolto il lavoro, non sembrava avere altre occupazioni. Anche lui scapolo, da alcuni anni s’era appassionato di entomologia, scrivendo e pubblicando a pagamento bizzarri saggi su ocelli, maschere e travestimenti delle farfalle. Per cercare di penetrare nella sua mente, reperimmo e leggemmo i volumi, ricavando solo l’impressione confusa d’una scrittura apparentemente priva di centro.

3) La signora e la signorina Kufra. Madre e figlia. Della maggiore sapevamo solo che era stata sposata sei anni col primo marito. Ufficialmente non aveva un lavoro e viveva su delle rendite immobiliari. La figlia, creatura pallida e indolente che stava per toccare la quarantina, era la sua ombra. Guido non ricordava come fossero entrate in contatto con la sua famiglia, ma sapeva che la signora Kufra era una pittrice dilettante e si vantava d’aver eseguito degli acquerelli sotto l’influsso di alcuni suoi parenti trapassati. Che fosse questa la chiave? Ne dubitavamo. Avremmo potuto tenerli d’occhio per un certo periodo. Entrare in confidenza con ognuno di loro, aspettare una mossa falsa, un loro errore. Chi avevano ucciso? Quando? E dov’era finito il corpo? Chi era sparito da Treville tanto che nessuno se n’era accorto?

4) L’ultimo, logico, sospettato, dovevo essere io. Possibile? Certo avrei potuto artefare queste riflessioni e occultare tutto il compromettente, un po’ come accadeva in un romanzo di Agatha Christie, dove il criminale era appunto il narratore. Eppure, dentro di me, avvertivo con certezza di essere solo una miseria pedina in mano a qualcuno, già, ma chi?

Rileggendo il foglio coi nostri appunti ci convincemmo che ormai, difficilmente, saremmo venuti a capo di quell’enigma. Il nostro avversario era stato troppo accorto e paziente, non s’era mai tradito. Allora quale sarebbe stata la nostra prossima mossa? Non lo sapevamo. Nel salutarci, quel pomeriggio, entrambi sapevamo che le nostre indagini erano finite; eppure sentivo nel cuore un certo subbuglio, come se presto, qualcosa d’altro sarebbe venuto a turbarci.

5

Il fato agì la settimana dopo.

Il fato agì la settimana dopo.

Un giovedì, verso sera.

Così come tutto era cominciato.

Ricevetti una strana telefonata.

Parole concitata di una voce ormai nota.

“Dottore! Venga subito! E’ qui, sa delle sedute, sa di lei. La prego, venga. No, non avvicinarti. Lasciami andare, te ne prego…”

Un silenzio di tomba interruppe la comunicazione.

Non avevo bisogno di altro.

Quella che avevo sentito era la vocina spaventata della signora Monte Tomba. Sembrava in pericolo. Mentre correvo verso l’auto, ripensai a quello che mi aveva detto. Lui è qui! Si riferiva certamente all’assassino. Uno di noi, uno presente alle sedute, minacciato da quelle rivelazioni dal mondo dei morti. Davvero potevo crederci? Per quanto mi fossi sempre sforzato di non arrugginirmi sui cardini della razionalità, non riuscivo a convincermi fino in fondo che un morto potesse davvero comunicare coi vivi. Dopotutto ero finito in quel giro solo per fare un favore al mio amico. Guido, già. Perché non era in casa? Forse l’assassino l’aveva aggredito? Continuai a tormentarmi per tutto il viaggio, poi mezz’ora dopo parcheggiai davanti alla casa dei Monte Tomba. Treville era già immersa nella luminescenza opaca della sera. Una vaga foschia galleggiava sopra i campi. Guardai la facciata dell’edificio. Le persiane ai piani superiori erano spalancate e le luci accese. Scorsi un rapido movimento dietro a uno dei vetri, una specie di ombra che mi aspettava. Mentre varcavo il cancello e attraversavo il parco, valutai se chiamare qualcuno. Avevo abboccato a un amo gettato con estrema facilità e ora me ne pentivo. Trovai una delle porte d’ingresso accostata e mi fu facile scivolare nei corridoi bui del piano terra. Senza chiamare nessuno, camminai cercando di calmare l’affanno che la paura mi procurava. Incominciai a frugarmi nelle tasche, finché non pescai un mazzo di chiavi e le impugnai come un’arma. Attutendo il rumore dei passi, salii al piano superiore. Un debole chiarore filtrava dalla stanza delle sedute. Davanti agli occhi, per un istante, rividi tutti i personaggi di quella bizzarra vicenda. Chi avrei trovato nel gabinetto medianico? Il notaio, il farmacista? O la pittrice con la figlia? Se davvero qualcuno era stato uccido – e a farlo era stato uno di noi – la soluzione era sempre stata sotto i miei occhi. Semplicissima. Chi mi aveva messo la pulce all’orecchio sul presunto delitto? Chi mi aveva telefonato? La signora Giusi, la madre di Guido. Perché suo figlio aveva voluto che la assistessi nelle sedute? Perché lui non aveva più voluto parteciparvi? Senza collegare le cose con un filo logico, iniziai a rimuginare sulla figura di Arnoldo Monte Tomba, a come era morto. Mi pareva di ricordare di una strana gastrite che, in qualche romanzo giallo, ricordavo accomunata all’avvelenamento. In un lampo, tutto si ricompose nella mia mente, sembrandomi all’improvviso chiaro. Mi diedi dello stupido per non averci pensato prima, comunque riposi la chiave nella tasca. Sentivo un debole rumore di tamburello. La stanza delle sedute era illuminata dal pallore della candela. I tendaggi alle pareti. Il tavolino di noce. La semplicità dell’arredo. La musica smise di colpo. Avanzai verso le tende e le scostai una a una. Non c’era nessuno. Con la coda dell’occhio intravidi un breve movimento alle mie spalle. Allora tornai nel corridoio, giusto in tempo per accorgermi di una forma che spariva dentro la camera da letto della signora Giusi. Con passo incerto, intimorito, ma incapace d’andarmene e rinunciare a quell’avventura, entrai in quella seconda stanza. Cornucopie geometriche alle pareti, qualche mobile d’ebano, una poltrona. Fonti luminose schermate diffondevano aloni di luce e ombre in egual misura. Riconobbi subito un letto troneggiante, parato da velature scure. Oltre le stoffe, distinguevo una figura di donna velata, definitiva conferma a quanto andavo pensando. Autorizzato dall’immobilità della donna, m’avvicinai al tendaggio del letto.

“Signora Monte Tomba.”

La figura seguitava a rimanersene in silenzio, forse compromessa dall’imbarazzo della situazione.

Mi avrebbe parlato, spiegandomi come aveva ucciso suo marito, nascondendo tutto a suo figlio?

“Signora Monte Tomba” con delicatezza, appoggiai le dita sulla fragile spalla dell’anziana e provai a scuoterla.

La vecchia s’accasciò in avanti, crollando a terra.

Le sue membra si sparpagliarono.

Una gamba qui, una là.

Istintivamente balzai all’indietro, come fulminato.

Fu una risata sommessa, quasi gentile, a impedirmi di correre fuori dalla stanza e dileguarmi.

Qualcuno, seduto in poltrona, mi osservava.

Entrando non me n’ero accorto.

La figura aveva una faccia bianca, senza lineamenti ed espressione. Con enorme meraviglia vidi il viso di Guido Monte Tomba emergere da sotto un calco di gesso.

“Caro mio, credo di doverti prima di tutto delle scuse sincere. E poi delle spiegazioni. Ora siediti qui e non aver paura. I trucchi sono finiti. Permetti che ti serva questo amaro, un centerbe che ti ravviverà guance e spirito.”

Così dicendo si alzò dalla poltrona e, prendendomi dolcemente per un braccio, mi aiutò a sedermi. Dopo trafficò su un vassoio d’argento, riempiendo due bicchieri. Ancora pallido e ansante, non riuscivo a smettere di guardare il manichino scomposto ai piedi del letto e a chiedermi cosa significasse quella messa in scena. Guido dovette intercettare i miei pensieri. Sorseggiò il centerbe, poi volle fabbricarsi una sigaretta.

“No, non affaticarti, amico mio, ti dirò tutto. Guardi quel manichino e ti domandi di mia madre. Ebbene, sarò breve, anche perché il tempo s’è quasi esaurito. Mia madre è morta dieci anni fa, uccisa con queste mani. No, non stupirti, capirai tutto, ti chiedo solo di lasciarmi parlare senza interruzioni. L’ho strangolata, poi ho sepolto il corpo nel vecchio cimitero lungo la strada, nella cripta della mia famiglia. Nessuno l’avrebbe certata laggiù. Perché l’ho fatto? Io sono un debole, lo sono sempre stato e non sono mai riuscito a opporre la mia volontà a quella di mia madre, donna cinica e indifferente. Sono stato per trent’anni in sua balia, e per essere del tutto franco, non mi sarei mai sentito di lottare, di ribellarmi. Il mondo che c’è là fuori è troppo insidioso per chi, come me, non ha mai imparato a lottare. Io ti invidio, come invidio tutti quelli che riescono a vivere tra i lupi. Certo, i Monte Tomba sono sempre stati dei lupi ben peggiori. Mio padre ha accumulato fortune prestando denaro. Ha strozzato fattori e contadini, acquistando negli anni tutte queste terre. Alla sua morte, mia madre ha ereditato tutto. Col tempo sarei stato l’ultimo dei Monte Corna, erede fragile e tarato d’una dinastia di strozzini.”

Guido si concesse una lunga pausa, versandosi un secondo bicchiere di liquore.

“Dunque, dicevo dei Monte Tomba. Vivevo come un eterno fanciullo nelle mani di mia madre. Era lei a gestire i soldi, era lei ad amministrare il patrimonio. Un giorno le chiesi un prestito per poter stampare una rivista di astrologia, materia della quale, come ben sai, sono un pregiato studioso. Lei scoppiò a ridere. Diceva che non sarei stato capace di gestire nemmeno la mia ombra. L’ho uccisa per questo? Non credermi un impulsivo. E’ solo che col tempo l’idea della rivista divenne un’ossessione. Avevo studiato il settore e volevo fondare una casa editrice. M’illudevo di aver trovato la mia strada nella vita. Così pensai di vendere alcuni acquerelli dei nostri pittori del ‘600 e del ‘700 e ricavarne il capitale necessario. Non se ne accorse nessuno per anni. Con la morte di mio padre, mia madre scivolò in una forte depressione. Non voleva più uscire, vedere nessuno, finì per vivere sepolta in questa casa, ravvivata soltanto dall’interesse per le sedute e dalla convinzione che gli spettri e i fantasmi (in primis quello di mio padre) potessero essere raggiunti nei magazzini del passato. Un giorno però, si decise a vendere una parte degli affreschi e si accorse dei miei furti. Nel frattempo la rivista era fallita miseramente, lasciandomi senza un quattrino. Lei minacciò di diseredarmi, di buttarmi in mezzo ad una strada. Addirittura prese un appuntamento col notaio Arles per modificare i lasciti a mio favore. Non potevo permetterlo”.

Guido fece un’altra pausa e lasciò vagare lo sguardo nelle luminescenze spettrali della stanza. Per un po’ rimase così, infine dei rumori provenienti dalla strada sembrarono ridestarlo. Lui s’alzò dalla sedia, andò alla finestra come per controllare l’arrivo di qualcuno e tornò a sedersi.

“Non manca molto, ti chiedo ancora un attimo di pazienza. Ne soffrirei troppo se ti lasciassi con questo misero trucco” e indicò il manichino.

“Non scenderò nei particolari più macabri. Come ti ho detto, mi liberai del corpo. Lessi parecchi libri gialli e arrivai alla conclusione che l’unico delitto perfetto era quello in cui nessuno si accorgeva dell’omicidio, della scomparsa di una vittima. Con mia madre sarebbe stato semplice. A parte le rade sedute del giovedì non riceveva più nessuno. Licenziai tutta la servitù, inventai la scusa dell’incidente domestico che l’aveva sfigurata e giustificai così il pesante velame che la nascondeva alla vista. A quel punto, dovevo solo impersonarla, parlare con una voce roca, contraffatta e improvvisarmi medium. Studiai a lungo l’argomento e imparai una serie di trucchi messi in atto dalle medium ottocentesche. Tavolini svolazzanti, rumori, scricchiolii e compagnia cantando. Arrivai a comprare dei proiettori che, combinati con giochi di luce, ricreavano masse globulari, ectoplasmi trasparenti. Il resto lo sai. Ti chiesi di sostituirmi alle sedute, accampai la scusa di un forte esaurimento e mi divertii, lo ammetto con un filo di vergogna, nello spiare le vostre, le tue reazioni. Passarono così dieci anni perfetti. Pensavo di dover solo gestire il patrimonio di famiglia e vivere sprofondato in queste lande, immerso in letture, passeggiate, in un passato tranquillo dove la lotta per procacciarsi di che vivere non esisteva più”.

Entrambi sentimmo il motore di un’auto che si spegneva. Lui abbozzo un sorriso sarcastico e si abbandonò all’influenza lenitiva del tabacco. Lo osservavo fumare, gli occhi assenti, il viso disteso in una maschera di neve che si stava liquefacendo. C’era qualcosa di vulnerabile in lui, come se l’inquietudine nervosa avesse abbandonato definitivamente la sua anima. Scrollò le spalle e riprese a parlare.

“Non credo ci sia altro. Mia madre, almeno per il breve lasso delle sedute, non era mai morta. Nessuno l’avrebbe cercata. Era il delitto perfetto. Poi, nel corso degli anni, scoprii che non ero stato il solo a intaccare una parte del patrimonio. Mia madre aveva fatto ben di peggio. Dietro la sua depressione c’erano altre patologiche manie. Buona parte delle nostre fortune s’erano sbriciolate nelle sue mani. Il vizio del gioco l’aveva portata a ipotecare la casa e i terreni, praticamente le banche avevano in mano ogni bene dei Monte Tomba. Presto arrivarono i primi esattori, i primi guardiani del consesso monetario. Non mi rimaneva molto tempo prima che mi portassero via tutto. La messa in scena sarebbe stata smascherata e, in un modo o in un altro, avrebbero finito per trovare il corpo mummificato nel vecchio cimitero. L’idea mi terrorizzò a lungo, poi, lentamente cominciai a sentirmi tranquillo, finalmente pacificato con una parte di me stesso. Ero riuscito a sfuggire all’alienazione di una vita fatta solo di lavoro e ritmi iperbolici, a patto di finire io stesso murato vivo, strozzato dai disastri della mia famiglia. Quante volte ho sentito l’esigenza di chiamarti a tarda notte e confessarti tutto, lasciarmi andare all’esaltazione nervosa del delitto geniale che avevo commesso, oppure chiedere la tua comprensione per il meccanismo che mi stava per stritolare. Avevo vissuto libero dagli avamposti della società per 10 lunghi anni, eppure sapevo che sarebbe prima o poi finita. Il mio delitto aveva turbato un ordine, la mia recita lo aveva (falsamente) ripristinato. Ora però tutto sta per crollare una seconda volta e ne provo quasi gioia. Mi libero da un peso. Forse quello della colpa, forse quello della noia, o della solitudine. Forse, semplicemente, tutto ciò che è fisico, dagli atomi, agli astri, dai batteri agli uomini, ha bisogno del disordine (anche una piccola manciata di disordine) per diventare nuovamente sistema”.

Dei colpi di clacson nella notte mi fecero quasi trasalire, rompendo l’incanto di quel momento.

Guido s’annodò la cravatta, s’infilò la giacca e prese un elegante cappotto adagiato lì accanto. Anch’io mi alzai e feci per andare alla finestra, ma lui mi trattenne, quasi abbracciandomi per l’ultima volta.

“Perdonami se puoi per questo gioco, ma non ho saputo trattenermi dall’inscenare una sorta di “giallo” in cui noi due figuravamo come sentinelle insonni di guardia agli avamposti della società, investigatori impavidi alla ricerca di un colpevole. Più volte ho cercato di instradarti verso la verità e posso capirti se mi hai equivocato. In principio le sedute erano un modo per mascherare il mio crimine, poi divennero lo strumento con cui avrei voluto confessare. Ho lasciato delle tracce, degli indizi: un cadavere nascosto, i quadri. Alla fine ho dovuto forzare la mano e scrivere un finale degno. Adesso è finita. L’oscura cospirazione svelata e la soluzione semplicissima”.

Mi abbracciò, poi lo vidi raccogliere una valigia di cui non m’ero accorto e allontanarsi. Si fermò un’ultima volta.

“Non ho rimorsi. Ho giocato, ho perso, desidero essere dimenticato. Se possibile, spero di trovare, nella costrizione che m’attende, un’altra quiete. Spegni per me ogni luce. Domani verranno a porre i sigilli alla casa. Ora ti saluto davvero”.

Lo vidi sparire giù dalle scale. Corsi subito alla finestra.

Fuori, nella notte immobile, vidi i fari di un’auto dei carabinieri. Erano venuti a prenderlo. Come avrei appreso nei giorni seguenti, Guido li aveva chiamati subito dopo aver inscenato la telefonata di sua madre. Da tempo doveva aver preparato quell’uscita di scena. Rimasi ancora nella casa silenziosa. Sentivo il bisogno di rimanere solo. Poi spensi le luci e tornai alla macchina. Fuori il freddo era aumentato. Alzai gli occhi al cielo. Lassù, labirinti di stelle, lanciavano messaggi dai margini del tempo. Le loro luci, simili alle voci dei morti, viaggiavano incessantemente nello spazio, alcune trovavano ricetto dentro le conche della materia, altre si perdevano nell’architettura vuota della galassia. Potenzialmente, di tutto quello che è esistito, permaneva una flebile traccia.

I fari dell’auto illuminarono un’ultima volta il laghetto artificiale. Forse anche la bambola nel limo era un trucco? Superai il vecchio cimitero abbandonato. Lì dentro riposava il corpo della signora Giusi. Chissà se anche lei, chiusa nella sua tomba, pensava a come fosse bello stare sulla riva del tempo e sapere che la vita continuava di fuori, non importa se burrascosa.

BorgoVercelli, ottobre – novembre 2016