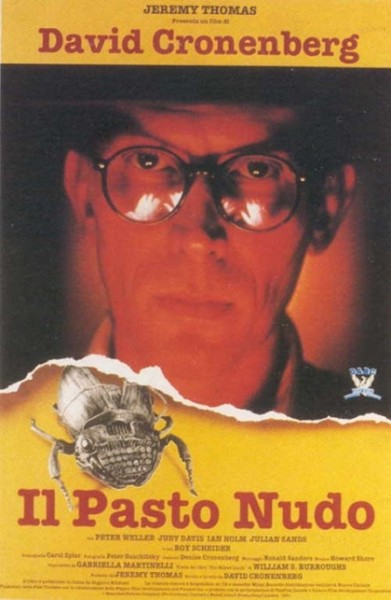

L’ultima sequenza de Il pasto nudo di David Cronenberg è di una fine non meno che efficace didattica a proposito di quella che è l’essenza, il nucleo più profondo dell’artista. Ripercorriamola in breve.

L’ultima sequenza de Il pasto nudo di David Cronenberg è di una fine non meno che efficace didattica a proposito di quella che è l’essenza, il nucleo più profondo dell’artista. Ripercorriamola in breve.

Bill (proiezione sullo schermo di William Burroughs), a bordo di un’auto incrociata con un cingolato – insomma, un genere di mezzo come se ne trovano soltanto nei sogni – arriva al confine con lo stato di Annexia; i doganieri gli domandano documenti e professione; la sua risposta: “Sono uno scrittore. Scrivo rapporti” (cioè i miei testi sono a modo loro veri: non si può scegliere scrivendo sotto dettatura, sia pure di un genere tutto particolare come quella letteraria). Le guardie gli chiedono allora di dimostrarlo; Bill, nella maniera incongrua eppure perfettamente sensata della notte della coscienza, esibisce una semplice penna (dopo che, per tutto il film, si è data un’importanza centrale alle macchine da scrivere in quanto mezzo fisico mostruoso e vischioso che influenzerebbe in modo diverso, a seconda della marca, il tipo di scrittura e le tematiche di chi lo usa); “Non basta; ci scriva qualcosa”, replicano i poliziotti onirici. Per nulla turbato, lui mette via la stilografica, si volta verso la moglie addormentata sul sedile posteriore e svegliatala le dice: “Joan, forse è venuta l’ora del nostro Guglielmo Tell”; quindi estrae una pistola. “Certo, Bill”, risponde lei ponendosi sul capo un bicchiere. Lo scrittore prende la mira e spara: il bicchiere viene mancato e la donna uccisa (purtroppo l’episodio, mai chiarito fino in fondo date le condizioni di perenne obnubilamento da droga dei due protagonisti, accadde realmente nell’esistenza di William Seward Burroughs). A questo punto scattano altre leggi rispetto a quelle che, per riflesso condizionato morale non meno che penale, ci aspetteremmo: i poliziotti restituiscono i documenti all’assassino dicendogli: “Benvenuto in Annexia”, riconoscendo così nel suo gesto un’autocertificazione che ne dimostra senza ombra di dubbio l’identità.

Fuor di metafora, perché i guardiani alle porte della poesia consentano a qualcuno di dichiararsi artista, la tecnica (la macchina da scrivere, la penna) non basta; per i volenterosi ma finti alunni delle Muse, respinti indietro innanzitutto da loro stessi (i poliziotti, naturalmente, non sono che proiezioni interiori di un divieto che è indifferente rispetto all’etica, ma che pur sempre divieto resta), è ancora e sempre esemplare la semplice lezione del Fellini de I vitelloni: il drammaturgo in pectore Leopoldo non teme solo, come appare evidente a chiunque, che il capocomico al quale ha dato in lettura il suo testo voglia tentare un approccio omosessuale, ma soprattutto ha paura del demonismo che esala dal teatrante (e sia pure “semplice” omosessualità, la sua: il risultato dal punto di vista del neofita non cambia di una virgola) e ne è atterrito appunto perché lui non ne è dotato; in sostanza la puzza di zolfo è sempre in qualche modo connaturata al momento storico dell’arte che stiamo vivendo.

Fuor di metafora, perché i guardiani alle porte della poesia consentano a qualcuno di dichiararsi artista, la tecnica (la macchina da scrivere, la penna) non basta; per i volenterosi ma finti alunni delle Muse, respinti indietro innanzitutto da loro stessi (i poliziotti, naturalmente, non sono che proiezioni interiori di un divieto che è indifferente rispetto all’etica, ma che pur sempre divieto resta), è ancora e sempre esemplare la semplice lezione del Fellini de I vitelloni: il drammaturgo in pectore Leopoldo non teme solo, come appare evidente a chiunque, che il capocomico al quale ha dato in lettura il suo testo voglia tentare un approccio omosessuale, ma soprattutto ha paura del demonismo che esala dal teatrante (e sia pure “semplice” omosessualità, la sua: il risultato dal punto di vista del neofita non cambia di una virgola) e ne è atterrito appunto perché lui non ne è dotato; in sostanza la puzza di zolfo è sempre in qualche modo connaturata al momento storico dell’arte che stiamo vivendo.

La tecnica, come dicevo, è condizione sì necessaria, ma non sufficiente: occorre anche, e prima di tutto, l’ossessione – magari non così drammatica come nel caso di Burroughs o di Cronenberg, che nelle mutazioni della carne, con la metafora di un corpo che è sconosciuto e sorprendente anche per chi lo possiede (si ricordi la pistola nascosta nel torace del protagonista di Videodrome), a quanto pare trovò una trasfigurazione del cancro che colpì il padre; a Dickens, per esempio, bastò molto meno: sei mesi trascorsi a lavorare in una sordida fabbrica di lucido da scarpe quando era bambino gli furono più che sufficienti per scrivere tutte le storie dei suoi bambini maltrattati, da Oliver Twist a David Copperfield.

La tecnica, come dicevo, è condizione sì necessaria, ma non sufficiente: occorre anche, e prima di tutto, l’ossessione – magari non così drammatica come nel caso di Burroughs o di Cronenberg, che nelle mutazioni della carne, con la metafora di un corpo che è sconosciuto e sorprendente anche per chi lo possiede (si ricordi la pistola nascosta nel torace del protagonista di Videodrome), a quanto pare trovò una trasfigurazione del cancro che colpì il padre; a Dickens, per esempio, bastò molto meno: sei mesi trascorsi a lavorare in una sordida fabbrica di lucido da scarpe quando era bambino gli furono più che sufficienti per scrivere tutte le storie dei suoi bambini maltrattati, da Oliver Twist a David Copperfield.

In formula astratta, l’ossessione è un trauma non superato (o una serie di traumi, come nel caso di Pascoli) a cui l’individuo involontariamente torna e che ripercorre come per liberarsene ogniqualvolta scrive, gira un film ecc. – com’è ovvio senza riuscirvi mai (quante volte Burroughs dovette rivivere anche letterariamente la morte della moglie?).  O meglio, la liberazione avviene solo sul terreno simulato del gioco artistico (ecco a che cosa serve la tecnica: a rendere ineccepibili i fantasmi sotto il profilo formale, a trasformarli da sfogo esistenziale in gioco esperienziale perché siano pronti per una persuasiva trasmissione ad altri) e dunque, non essendo mai reale, induce chi l’ha ottenuta a cercarla ancora e ancora e ancora fino alla fine dei suoi giorni – o forse (ma si tratta d’una eventualità assai remota) fino al momento in cui vi perverrà, per volontà o per caso, in termini di vissuto, e allora l’artista cesserà di essere tale.

O meglio, la liberazione avviene solo sul terreno simulato del gioco artistico (ecco a che cosa serve la tecnica: a rendere ineccepibili i fantasmi sotto il profilo formale, a trasformarli da sfogo esistenziale in gioco esperienziale perché siano pronti per una persuasiva trasmissione ad altri) e dunque, non essendo mai reale, induce chi l’ha ottenuta a cercarla ancora e ancora e ancora fino alla fine dei suoi giorni – o forse (ma si tratta d’una eventualità assai remota) fino al momento in cui vi perverrà, per volontà o per caso, in termini di vissuto, e allora l’artista cesserà di essere tale.

Poiché Burroughs, da sempre appassionato di armi, nell’ultima parte della sua vita utilizzò alla lettera il fucile per costruire distruggendo, o distruggere costruendo, una trentina di opere visive (cosa della quale certo Cronenberg era a conoscenza), potremmo forse concludere che esso fu l’ultima improbabile e allucinatoria macchina da scrivere, l’ultimo esile diaframma che l’autore de Il pasto nudo pose fra se stesso e la sua colpa reale.