Il genere (letterario) del thriller si è abituato alla tarda modernità nella quale viviamo, assorbendo e facendo proprie l’accelerazione sociale e le “vesti” totalitarie del XXI secolo. Il concetto di alienazione è sempre più centrale nella letteratura thriller di questi ultimi anni, una sorta di teoria critica mai veramente esplicitata. La modernità, in questi nuovi intrecci, è incentrata sull’accelerazione del tempo e anche la sua stessa dissoluzione. Una dissoluzione che non investe solo le persone, ma anche le cose e i “fatti sociali” (perché il thriller, a mio avviso, è scrupolosamente sociologico – basti pensare al rapporto tra lo “slasher” e la società americana di riferimento degli ultimi quarant’anni, segnata da squarci e cadute delle vari classi sociali che la compongono): perché dopo una fase di accelerazione tecnologica febbrile, dopo la decelerazione sclerotica della crisi economica (pagata soprattutto dai risparmiatori e dai lavoratori in termini di un ritmo sempre maggiore delle attività quotidiane), la nostra vita collettiva si è contratta e poi semplicemente si è dissolta in un adattamento attivo (e perfino entusiastico) di miliardi di persone al nuovo e intrusivo contesto digitale; i misteriosi algoritmi di Facebook, WhatsApp, Google hanno originato una nuova colonizzazione dell’immaginario collettivo, sempre connesso, app-dipendente, alienato. In questi embrioni di nuove ed evolute forme di democrazie latenti, le scritture thriller hanno immaginato (e anticipato) una dissoluzione delle forme convenzionali della società novecentesca.

Il genere (letterario) del thriller si è abituato alla tarda modernità nella quale viviamo, assorbendo e facendo proprie l’accelerazione sociale e le “vesti” totalitarie del XXI secolo. Il concetto di alienazione è sempre più centrale nella letteratura thriller di questi ultimi anni, una sorta di teoria critica mai veramente esplicitata. La modernità, in questi nuovi intrecci, è incentrata sull’accelerazione del tempo e anche la sua stessa dissoluzione. Una dissoluzione che non investe solo le persone, ma anche le cose e i “fatti sociali” (perché il thriller, a mio avviso, è scrupolosamente sociologico – basti pensare al rapporto tra lo “slasher” e la società americana di riferimento degli ultimi quarant’anni, segnata da squarci e cadute delle vari classi sociali che la compongono): perché dopo una fase di accelerazione tecnologica febbrile, dopo la decelerazione sclerotica della crisi economica (pagata soprattutto dai risparmiatori e dai lavoratori in termini di un ritmo sempre maggiore delle attività quotidiane), la nostra vita collettiva si è contratta e poi semplicemente si è dissolta in un adattamento attivo (e perfino entusiastico) di miliardi di persone al nuovo e intrusivo contesto digitale; i misteriosi algoritmi di Facebook, WhatsApp, Google hanno originato una nuova colonizzazione dell’immaginario collettivo, sempre connesso, app-dipendente, alienato. In questi embrioni di nuove ed evolute forme di democrazie latenti, le scritture thriller hanno immaginato (e anticipato) una dissoluzione delle forme convenzionali della società novecentesca.

I n un romanzo del 1999, prontamente tradotto da Annamaria Raffo per conto della Mondadori, Tenebre di Alice Blanchard (autrice poco tradotta da noi), abbiamo una storia che si dipana seguendo i fili sconnessi di una cronaca omicidiaria che oscilla tra gli archi temporali del passato e del presente (anticipando l’organizzazione narrativa di True Detective stagione 1), descrivendo i ritmi di decadenza di questi ultimi trent’anni nella pratica della vita quotidiana. L’estate dell’Indiana della Blanchard, le small town americane somigliano sempre più a delle apocalypse town della civiltà urbana, dei conglomerati in crisi permanente, scheletri di ruggine, strade deserte e automobili parcheggiate per l’eternità. In questi spazi saccheggiati di vita, dove la manifattura e le fabbriche stanno scomparendo e i prati per far giocare i bambini sono fangosi, disseminati di spazzatura o punteggiati da catapecchie e fast food vuoti, in questo vuoto la trepidazione della vegetazione ammalia l’atmosfera senza tempo del campus studentesco, laboratorio per soggetti senza emotività, dove le cose brutte e i segreti devono essere nascosti, sepolti, magari confusi in una didattica pedagogica zuccherosa e priva di qualunque forma di severità e disciplina. Appena ai margini della small town della Blanchard si estende un bosco, una foresta, una zona depressa e caotica che restituisce, sotto forma di giovani corpi straziati da una mente dilaniata e perversa, le colpe delle storture sociali di cui ci si è resi colpevoli. E non è un caso se, senza voler anticipare alcunché, il romanzo insista anche sul sistema sanitario americano, management di vigilantes e classismi pagati a caro presso dalla pelle dei cittadini.

n un romanzo del 1999, prontamente tradotto da Annamaria Raffo per conto della Mondadori, Tenebre di Alice Blanchard (autrice poco tradotta da noi), abbiamo una storia che si dipana seguendo i fili sconnessi di una cronaca omicidiaria che oscilla tra gli archi temporali del passato e del presente (anticipando l’organizzazione narrativa di True Detective stagione 1), descrivendo i ritmi di decadenza di questi ultimi trent’anni nella pratica della vita quotidiana. L’estate dell’Indiana della Blanchard, le small town americane somigliano sempre più a delle apocalypse town della civiltà urbana, dei conglomerati in crisi permanente, scheletri di ruggine, strade deserte e automobili parcheggiate per l’eternità. In questi spazi saccheggiati di vita, dove la manifattura e le fabbriche stanno scomparendo e i prati per far giocare i bambini sono fangosi, disseminati di spazzatura o punteggiati da catapecchie e fast food vuoti, in questo vuoto la trepidazione della vegetazione ammalia l’atmosfera senza tempo del campus studentesco, laboratorio per soggetti senza emotività, dove le cose brutte e i segreti devono essere nascosti, sepolti, magari confusi in una didattica pedagogica zuccherosa e priva di qualunque forma di severità e disciplina. Appena ai margini della small town della Blanchard si estende un bosco, una foresta, una zona depressa e caotica che restituisce, sotto forma di giovani corpi straziati da una mente dilaniata e perversa, le colpe delle storture sociali di cui ci si è resi colpevoli. E non è un caso se, senza voler anticipare alcunché, il romanzo insista anche sul sistema sanitario americano, management di vigilantes e classismi pagati a caro presso dalla pelle dei cittadini.

Di questi suburbi come scorie nucleari, avamposti di regimi urbani per una middle class in declino permanente e privata dai modelli di redistribuzione del welfare novecentesco, si percepiva già un brusco risveglio dal boom economico fin dai primi anni ’70, quando il thriller cinematografico di Dario Argento stava per esplodere e anche l’editoria popolare se la passava benissimo. Mi riferisco a Sul filo del rasoio, romanzo del 1971 scritto da Laura Toscano e uscito nella serie da edicola dei KKK. Daniele Vacchino ne ha scritto un saggio appassionato e di questo romanzo sottolinea “l’ambientazione moderna, nella Oakland degli anni Settanta. Il personaggio protagonista della scena iniziale, Katy Reeser, vive in un isolato che sta subendo una ristrutturazione edilizia totale. La ragazza si ritrova sola, in un quartiere spopolato e invaso dalle ruspe, in un periodo della vita particolarmente vuoto e incerto (si è appena lasciata con il fidanzato e le incertezze lavorative sono dei fantasmi con cui fare i conti). L’ambientazione solitaria ricorda quella di alcuni slasher contemporanei, in cui le protagoniste si trovano per i più svariati motivi – le vacanze estive e invernali sono le cause più diffuse – ad aggirarsi attraverso luoghi disabitati e isolati. Non solo slasher tra le pellicole a cui rimanda l’ambientazione. Un senso di vuoto, di sconfortante silenzio e di annichilente, siderale solitudine avvolge le prime pagine del romanzo, così come accade per le atmosfere del film Tulpa, del 2013 scritto e diretto da Federico Zampaglione. (…) La protagonista è una manager di un fondo di investimento, single e con tendenze sessuali morbose. Si muove sola in ambienti bui, post-industriali, tetri e disabitati. Un senso di desolante cancellazione di legami umani domina la storia, una vicenda di morbosi desideri sessuali che cancellano ogni altra spinta umana”.

Di questi suburbi come scorie nucleari, avamposti di regimi urbani per una middle class in declino permanente e privata dai modelli di redistribuzione del welfare novecentesco, si percepiva già un brusco risveglio dal boom economico fin dai primi anni ’70, quando il thriller cinematografico di Dario Argento stava per esplodere e anche l’editoria popolare se la passava benissimo. Mi riferisco a Sul filo del rasoio, romanzo del 1971 scritto da Laura Toscano e uscito nella serie da edicola dei KKK. Daniele Vacchino ne ha scritto un saggio appassionato e di questo romanzo sottolinea “l’ambientazione moderna, nella Oakland degli anni Settanta. Il personaggio protagonista della scena iniziale, Katy Reeser, vive in un isolato che sta subendo una ristrutturazione edilizia totale. La ragazza si ritrova sola, in un quartiere spopolato e invaso dalle ruspe, in un periodo della vita particolarmente vuoto e incerto (si è appena lasciata con il fidanzato e le incertezze lavorative sono dei fantasmi con cui fare i conti). L’ambientazione solitaria ricorda quella di alcuni slasher contemporanei, in cui le protagoniste si trovano per i più svariati motivi – le vacanze estive e invernali sono le cause più diffuse – ad aggirarsi attraverso luoghi disabitati e isolati. Non solo slasher tra le pellicole a cui rimanda l’ambientazione. Un senso di vuoto, di sconfortante silenzio e di annichilente, siderale solitudine avvolge le prime pagine del romanzo, così come accade per le atmosfere del film Tulpa, del 2013 scritto e diretto da Federico Zampaglione. (…) La protagonista è una manager di un fondo di investimento, single e con tendenze sessuali morbose. Si muove sola in ambienti bui, post-industriali, tetri e disabitati. Un senso di desolante cancellazione di legami umani domina la storia, una vicenda di morbosi desideri sessuali che cancellano ogni altra spinta umana”.

Un senso di desolante cancellazione, quindi già presente in quel 1971, declinato, nei decenni successivi, in una disillusione stagnante che sembra aver sostituito l’illusione incondizionata della crescita economica con le macerie di una società in caduta libera, dove anche i servizi essenziali offerti dalle amministrazioni comunali si sono assottigliati fin quasi a sparire; tuttavia la città di questi thriller, pur in crisi, resiste, trasformandosi in una città rurale (comune a moltissime aree e distretti italiani), ridotta nelle aspettative nei confronti dei servizi pubblici ma ancora dominata dalla cultura urbana e organizzativa del capitale finanziario, abitata da cittadini che devono comunque restare mentalmente legati ai bisogni e agli impulsi del consumo.

Non lontano da questi discorsi è il thriller letterario percorso in vari romanzi da un autore interessantissimo come John Katzenbach, ad esempio ne Il cinquantunesimo Stato (1997, tradotto da Stefano Bortolussi per Mondadori nel medesimo 1997), sorta di distopia gialla di un’America molto prossima, dove si immagina uno Stato in più, aggiuntivo, dove la criminalità è stata debellata e dove il cittadino, rinunciando alla sua libertà (è controllato e spiato nei suoi movimenti, nei suoi consumi, nei suoi gusti, esattamente come oggi, grazie al monopolio delle tecnologie digitali che catechizzano i nostri gusti e le nostre attività) può vivere in uno stato di polizia relativamente sicuro. Il resto del paese (e Katzenbach descrive bene la degenerazione del sistema scolastico pubblico, anticipando i piani della buona scuola renziana, vero fallimento sostanziale di qualunque politica scolastica a favore di un “modello” culturale che guarda più al produttivismo aziendale e all’efficienza delle competenze aumentate del digitale che a un analfabetismo di ritorno) è un caos di barboni, delinquenti e scippatori, coi professori e gli studenti che si barricano a scuola armati fino ai denti, finendo per ammazzarsi tra loro. Eppure, anche in questo “cinquantunesimo stato” immaginario, con la sua ordinata fila di palazzi e villette tutte uguali, con le sue famiglie standardizzate e cooperative, anche in questo stato la violenza si insinua e ha forme antiche, analogiche, superate. Un serial killer coi suoi rituali, le sue ossessioni, le sue “escissioni” mentali. Com’è potuto succedere ancora? La promessa dell’eterna sicurezza, dell’eternità tout court, è messa in pericolo dalle gesta sadiche del pazzo, individuo antisociale e novecentesco, anacronistico prodotto di un sistema chiuso e cripto-fascista, in cui i bisogni delle persone sono chiusi in un’aura di controllo sociale.

Non lontano da questi discorsi è il thriller letterario percorso in vari romanzi da un autore interessantissimo come John Katzenbach, ad esempio ne Il cinquantunesimo Stato (1997, tradotto da Stefano Bortolussi per Mondadori nel medesimo 1997), sorta di distopia gialla di un’America molto prossima, dove si immagina uno Stato in più, aggiuntivo, dove la criminalità è stata debellata e dove il cittadino, rinunciando alla sua libertà (è controllato e spiato nei suoi movimenti, nei suoi consumi, nei suoi gusti, esattamente come oggi, grazie al monopolio delle tecnologie digitali che catechizzano i nostri gusti e le nostre attività) può vivere in uno stato di polizia relativamente sicuro. Il resto del paese (e Katzenbach descrive bene la degenerazione del sistema scolastico pubblico, anticipando i piani della buona scuola renziana, vero fallimento sostanziale di qualunque politica scolastica a favore di un “modello” culturale che guarda più al produttivismo aziendale e all’efficienza delle competenze aumentate del digitale che a un analfabetismo di ritorno) è un caos di barboni, delinquenti e scippatori, coi professori e gli studenti che si barricano a scuola armati fino ai denti, finendo per ammazzarsi tra loro. Eppure, anche in questo “cinquantunesimo stato” immaginario, con la sua ordinata fila di palazzi e villette tutte uguali, con le sue famiglie standardizzate e cooperative, anche in questo stato la violenza si insinua e ha forme antiche, analogiche, superate. Un serial killer coi suoi rituali, le sue ossessioni, le sue “escissioni” mentali. Com’è potuto succedere ancora? La promessa dell’eterna sicurezza, dell’eternità tout court, è messa in pericolo dalle gesta sadiche del pazzo, individuo antisociale e novecentesco, anacronistico prodotto di un sistema chiuso e cripto-fascista, in cui i bisogni delle persone sono chiusi in un’aura di controllo sociale.

Katzenbach non è nuovo a questi discorsi. In un suo romanzo di poco successivo, La storia di un pazzo, tradotto da Nicoletta Lamberti per Mondadori nel 2006, l’autore americano si concentra sull’istituzione totale del manicomio, micro mondo all’interno del quale sembra aver trovato rifugio un maniaco seriale che taceva da moltissimi anni. L’intuizione di Katzenbach è capitale: perché un seriale smette improvvisamente di uccidere? Perché è morto? In galera per altri motivi? Ammalato gravemente? Interrogativi che ci siamo posti molte volte per il caso del Mostro di Firenze. Katzenbach immagina che il suo Mostro di Firenze sia finito in un manicomio criminale e qui, dopo un lungo periodo di sonno farmacologico, sia risorto, abbia ripreso i suoi rituali macabri. Nel romanzo si ipotizza una psichiatria post-Basaglia, una sorta di gigantesca casa di cura permanente in cui i pazienti sono incoraggiati nelle loro fobie e convulsioni, psicofarmacologizzati in massa. Ne esce una lettura in controluce di un sistema sanitario globale classista e repressivo, che impiega in massa antipsicotici atipici e promette un manicomio chimico permanente depersonalizzante e derealizzante. Il non luogo di Katzenbach è una Ubik/Xanax della schizofrenia a cui ognuno di noi è soggetto. Il dogma del farmaco, della diagnosi per prevenire, contenere una malattia sempre sotto pelle, sotto traccia da cui non guariremo più e da cui, economicamente, dipenderemo sempre.

Katzenbach non è nuovo a questi discorsi. In un suo romanzo di poco successivo, La storia di un pazzo, tradotto da Nicoletta Lamberti per Mondadori nel 2006, l’autore americano si concentra sull’istituzione totale del manicomio, micro mondo all’interno del quale sembra aver trovato rifugio un maniaco seriale che taceva da moltissimi anni. L’intuizione di Katzenbach è capitale: perché un seriale smette improvvisamente di uccidere? Perché è morto? In galera per altri motivi? Ammalato gravemente? Interrogativi che ci siamo posti molte volte per il caso del Mostro di Firenze. Katzenbach immagina che il suo Mostro di Firenze sia finito in un manicomio criminale e qui, dopo un lungo periodo di sonno farmacologico, sia risorto, abbia ripreso i suoi rituali macabri. Nel romanzo si ipotizza una psichiatria post-Basaglia, una sorta di gigantesca casa di cura permanente in cui i pazienti sono incoraggiati nelle loro fobie e convulsioni, psicofarmacologizzati in massa. Ne esce una lettura in controluce di un sistema sanitario globale classista e repressivo, che impiega in massa antipsicotici atipici e promette un manicomio chimico permanente depersonalizzante e derealizzante. Il non luogo di Katzenbach è una Ubik/Xanax della schizofrenia a cui ognuno di noi è soggetto. Il dogma del farmaco, della diagnosi per prevenire, contenere una malattia sempre sotto pelle, sotto traccia da cui non guariremo più e da cui, economicamente, dipenderemo sempre.

“Le figure dei criminali sfumano dalle loro forme realistiche e trascendono in doppi capace di attraversare lo spazio e il tempo e riconfigurarsi in forme sempre nuove, ibride, potenzialmente infinite. Un continuum di corpi sezionati, smembrati, assemblati in un gigantesco fotomontaggio digitale.

Il controllo totale che questi assassini seriali esercitano sulle membra delle loro vittime ha un aspetto sacrale, perché la loro necrofilia psicosessuale ha sempre un significato ritualistico e primordiale, non lontano dalla schiavitù dei corpi operata dal capitalismo di ieri e di oggi, dove i corpi dei lavoratori possono essere schiantati e smembrati nelle fabbriche disumanizzate e robotiche (Pomigliano? in Cina?) o controllati e pedinati sulle loro biciclette dagli strumenti basilari del lavoro come gli smartphone (penso ai rider torinesi); d’altronde la solitudine estrema del lavoratore digitale di oggi era già stata compresa da Marx, che nelle merci leggeva qualcosa di mistico, una sottigliezza metafisica, quasi un valore arcano che trascende l’oggetto in sé e lo trasforma in una reliquia religiosa (come i vari iPhone che promettono di spalancare la porta di altre realtà aumentate), in un feticcio capace di aiutarci da un punto di vista finanziario e spirituale e per il quale vale la pena innalzare un tempio di scheletri e teschi di vittime, così come sognava il buon Jeffrey Dahmer. Infinite sono le pagine dedicate a questo continuum di super-marionette disarticolate, infiniti gli intrecci, le ripetizioni ossessive dei killer, tanto che alla fine queste storie macabre finiscono per assomigliarsi tutte, confondersi, sfumare in una seduzione bassa e continua…” – così scrivevo un po’ di tempo fa in un articolo non lontano da queste tematiche. Perché se nel post-thriller di questi ultimi anni si è assistito a una dissoluzione spazio temporale della società, anche la figura del maniaco ha finito per entrare in una dimensione mitica, astratta, immaginaria. Le statistiche sembrano dirci che il fenomeno del seriale assassino è ormai un lontano ricordo del XX secolo: oggi la gente impazzisce di colpo, ammazza, si ammazza, trascinandosi dietro amici, famigliari, amori; si tratta di ammazzamenti d’impeto, stragi d’impeto, follie omicide dei rampage killers, quegli individui come noi, anonimi, tranquilli, senza problemi con la giustizia, tizi qualunque che un giorno non reggono più allo stress e all’alienazione della loro vita e imbracciano un fucile d’assalto per rifarsi sulla fidanzata che li ha mollati. Gente che odia e ammazza sul lavoro. A scuola. In famiglia. In un McDonald’s qualunque. E anche da noi in Italia queste stragi diventano sempre meno remote, in una società che dai consumi è passata al virtuale e che non trova altro modo per sfogare un malessere diffuso ed esistenziale che coinvolge i nostri gesti quotidiani, i nostri stessi linguaggi, impoveriti da una scuola pubblica schiacciata dai nuovi dogmi educativi imposti a colpi di test e prestazioni.

Il controllo totale che questi assassini seriali esercitano sulle membra delle loro vittime ha un aspetto sacrale, perché la loro necrofilia psicosessuale ha sempre un significato ritualistico e primordiale, non lontano dalla schiavitù dei corpi operata dal capitalismo di ieri e di oggi, dove i corpi dei lavoratori possono essere schiantati e smembrati nelle fabbriche disumanizzate e robotiche (Pomigliano? in Cina?) o controllati e pedinati sulle loro biciclette dagli strumenti basilari del lavoro come gli smartphone (penso ai rider torinesi); d’altronde la solitudine estrema del lavoratore digitale di oggi era già stata compresa da Marx, che nelle merci leggeva qualcosa di mistico, una sottigliezza metafisica, quasi un valore arcano che trascende l’oggetto in sé e lo trasforma in una reliquia religiosa (come i vari iPhone che promettono di spalancare la porta di altre realtà aumentate), in un feticcio capace di aiutarci da un punto di vista finanziario e spirituale e per il quale vale la pena innalzare un tempio di scheletri e teschi di vittime, così come sognava il buon Jeffrey Dahmer. Infinite sono le pagine dedicate a questo continuum di super-marionette disarticolate, infiniti gli intrecci, le ripetizioni ossessive dei killer, tanto che alla fine queste storie macabre finiscono per assomigliarsi tutte, confondersi, sfumare in una seduzione bassa e continua…” – così scrivevo un po’ di tempo fa in un articolo non lontano da queste tematiche. Perché se nel post-thriller di questi ultimi anni si è assistito a una dissoluzione spazio temporale della società, anche la figura del maniaco ha finito per entrare in una dimensione mitica, astratta, immaginaria. Le statistiche sembrano dirci che il fenomeno del seriale assassino è ormai un lontano ricordo del XX secolo: oggi la gente impazzisce di colpo, ammazza, si ammazza, trascinandosi dietro amici, famigliari, amori; si tratta di ammazzamenti d’impeto, stragi d’impeto, follie omicide dei rampage killers, quegli individui come noi, anonimi, tranquilli, senza problemi con la giustizia, tizi qualunque che un giorno non reggono più allo stress e all’alienazione della loro vita e imbracciano un fucile d’assalto per rifarsi sulla fidanzata che li ha mollati. Gente che odia e ammazza sul lavoro. A scuola. In famiglia. In un McDonald’s qualunque. E anche da noi in Italia queste stragi diventano sempre meno remote, in una società che dai consumi è passata al virtuale e che non trova altro modo per sfogare un malessere diffuso ed esistenziale che coinvolge i nostri gesti quotidiani, i nostri stessi linguaggi, impoveriti da una scuola pubblica schiacciata dai nuovi dogmi educativi imposti a colpi di test e prestazioni.

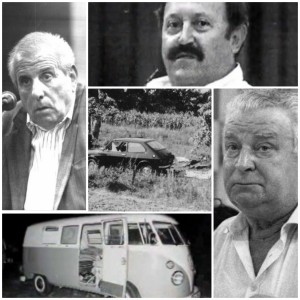

Certo le tecnologie del controllo sono divenute così capillari e invasive che oggi un Mostro di Firenze qualsiasi non riuscirebbe più a farla franca per così tanto tempo: abbiamo telecamere ovunque, strumenti di registrazione a portata di mano, sistemi satellitari, tecnologie scientifiche avanzatissime capaci di dirci vita, morte e miracoli di qualcuno anche da un solo capello. Oggi la vita per un mostro seriale sarebbe molto più dura. Tuttavia la figura sacrale del mostro, del Barbablù di turno continua ad affascinarci. Per questo molti racconti cinematografici ne hanno spostato le imprese ai margini dell’impero commerciale, tra paludi e risaie maleodoranti (penso al post-thriller di True Detective o Le paludi della morte, o ancora La isla minima e il coreano Memory of murders). La figura dell’assassino è sfumata nell’immaginario collettivo, divenendo una vera e propria leggenda urbana. Dietro ogni delitto, ogni ammazzamento, anche i più banali, l’immaginario delle nostre paure cerca sempre di rintracciare una mano comune, una matrice comune del male. Non è un caso se la vicenda del Mostro di Firenze sia divenuta una colossale e labirintica leggenda urbana. E non è un caso se la mastodontica sentenza sul processo di Francesco Narducci sia un testo chiave per capire questa mutazione. Praticamente un romanzo fiume capace di catturare l’attenzione del lettore dalla prima all’ultima pagina.

Certo le tecnologie del controllo sono divenute così capillari e invasive che oggi un Mostro di Firenze qualsiasi non riuscirebbe più a farla franca per così tanto tempo: abbiamo telecamere ovunque, strumenti di registrazione a portata di mano, sistemi satellitari, tecnologie scientifiche avanzatissime capaci di dirci vita, morte e miracoli di qualcuno anche da un solo capello. Oggi la vita per un mostro seriale sarebbe molto più dura. Tuttavia la figura sacrale del mostro, del Barbablù di turno continua ad affascinarci. Per questo molti racconti cinematografici ne hanno spostato le imprese ai margini dell’impero commerciale, tra paludi e risaie maleodoranti (penso al post-thriller di True Detective o Le paludi della morte, o ancora La isla minima e il coreano Memory of murders). La figura dell’assassino è sfumata nell’immaginario collettivo, divenendo una vera e propria leggenda urbana. Dietro ogni delitto, ogni ammazzamento, anche i più banali, l’immaginario delle nostre paure cerca sempre di rintracciare una mano comune, una matrice comune del male. Non è un caso se la vicenda del Mostro di Firenze sia divenuta una colossale e labirintica leggenda urbana. E non è un caso se la mastodontica sentenza sul processo di Francesco Narducci sia un testo chiave per capire questa mutazione. Praticamente un romanzo fiume capace di catturare l’attenzione del lettore dalla prima all’ultima pagina.

Il caso Narducci, costola apocrifa nella vicenda dei delitti fiorentini. Una vicenda complessa, dirompente, tormentata. Una storia processuale degna del miglior John Grisham. L’inizio è fulminante. Un mese esatto dopo l’ultimo delitto del Mostro, il pomeriggio di martedì 8 ottobre 1985, scompare al Lago Trasimeno il 36enne medico perugino Francesco Narducci, figlio di una importante e facoltosa famiglia perugina di illustri ginecologi e massoni. Narducci appare fin da subito una sorta di Mr. Hyde capace di sfruttare il momento propizio per sfogare le proprie manie omicide rimanendo nell’ombra di una vita regolare, da uomo sposato e affermato gastroenterologo. Su di lui, appena dopo la sua morte, iniziano a circolare “voci” incontrollate: pare disponesse di una abitazione nel capoluogo toscano, una casa che, a seconda dei racconti, cambiava sempre di ubicazione e che, secondo la vox populi (una delle vere protagoniste nella vicenda giudiziaria dedicata al Mostro), si configura come una perfetta leggenda urbana; ne parlano infermiere e colleghi, riferendo di un campionario di mostruosità che sarebbero state ritrovate in quella dimora degna delle sequenze più sinistre di Profondo Rosso. Addirittura, nel 2002, quando ormai il caso Narducci è scoppiato su tutti i giornali, un titolare d’un negozio di elettronica si presenta agli inquirenti perugini per verbalizzare delle dichiarazioni deliranti riguardo questa casa. L’uomo, tale Frivola Edoardo, riferisce di aver visto in sogno il vero volto del Mostro e quel volto assomiglia tremendamente al povero Narducci. Il sogno risale a due o tre giorni prima il delitto degli Scopeti. Frivola disegna l’identikit del Mostro e le fattezze combaciano col medico annegato. Una prova schiacciante? La prostituta Ghiribelli riferisce invece la circostanza romanzesca di un medico mummificatore che abitava vicino a Faltignano e che aveva (la cosa le era stata riferita da Giancarlo Lotti, il super pentito dei compagni di merende) un laboratorio posto nel sottosuolo dove faceva degli esperimenti di mummificazione alla Paolo Gorini. Nel racconto della Ghiribelli, il medico è uno svizzero la cui figlia era stata uccisa nel 1981 e il padre cercava un siero capace di mummificarne perfettamente il corpo custodito nei sotterranei.

Il caso Narducci, costola apocrifa nella vicenda dei delitti fiorentini. Una vicenda complessa, dirompente, tormentata. Una storia processuale degna del miglior John Grisham. L’inizio è fulminante. Un mese esatto dopo l’ultimo delitto del Mostro, il pomeriggio di martedì 8 ottobre 1985, scompare al Lago Trasimeno il 36enne medico perugino Francesco Narducci, figlio di una importante e facoltosa famiglia perugina di illustri ginecologi e massoni. Narducci appare fin da subito una sorta di Mr. Hyde capace di sfruttare il momento propizio per sfogare le proprie manie omicide rimanendo nell’ombra di una vita regolare, da uomo sposato e affermato gastroenterologo. Su di lui, appena dopo la sua morte, iniziano a circolare “voci” incontrollate: pare disponesse di una abitazione nel capoluogo toscano, una casa che, a seconda dei racconti, cambiava sempre di ubicazione e che, secondo la vox populi (una delle vere protagoniste nella vicenda giudiziaria dedicata al Mostro), si configura come una perfetta leggenda urbana; ne parlano infermiere e colleghi, riferendo di un campionario di mostruosità che sarebbero state ritrovate in quella dimora degna delle sequenze più sinistre di Profondo Rosso. Addirittura, nel 2002, quando ormai il caso Narducci è scoppiato su tutti i giornali, un titolare d’un negozio di elettronica si presenta agli inquirenti perugini per verbalizzare delle dichiarazioni deliranti riguardo questa casa. L’uomo, tale Frivola Edoardo, riferisce di aver visto in sogno il vero volto del Mostro e quel volto assomiglia tremendamente al povero Narducci. Il sogno risale a due o tre giorni prima il delitto degli Scopeti. Frivola disegna l’identikit del Mostro e le fattezze combaciano col medico annegato. Una prova schiacciante? La prostituta Ghiribelli riferisce invece la circostanza romanzesca di un medico mummificatore che abitava vicino a Faltignano e che aveva (la cosa le era stata riferita da Giancarlo Lotti, il super pentito dei compagni di merende) un laboratorio posto nel sottosuolo dove faceva degli esperimenti di mummificazione alla Paolo Gorini. Nel racconto della Ghiribelli, il medico è uno svizzero la cui figlia era stata uccisa nel 1981 e il padre cercava un siero capace di mummificarne perfettamente il corpo custodito nei sotterranei.  Il medico, dopo un viaggio iniziatico in Egitto, era entrato in possesso di un papiro dove erano spiegati i procedimenti per la mummificazione dei corpi; detto papiro mancava però di una parte che era quella relativa alla mummificazione delle parti molli, cioè il pube e il seno. A inattendibilità si somma inattendibilità. Ghiribelli sente quello che le racconta Lotti, che a sua volta sente da qualcun altro. Il meccanismo della leggenda urbana è già in atto. Altre voci costruiscono il narrato. Un’amica di Narducci, sentita dai Carabinieri nel 2006, riferisce circostanze chiarificatrici sul carattere del medico perugino. La donna racconta di un approccio di Francesco con una ragazza sconosciuta, avvenuto una sera, a una festa, in una villa. I contorni del reale sono tutti smussati. Una festa, una sera, una ragazza sconosciuta. L’amica di Narducci, Mariella Bigerna, racconta di nuovo qualcosa per sentito dire. La ragazza sconosciuta le sarebbe venuta incontro spaventatissima e avrebbe raccontato alcune cose: Francesco, dopo un approccio sessuale, non riuscendo ad avere un’erezione, aveva cercato di tagliuzzare l’inguine della sconosciuta per procurarsi l’eccitazione. Praticamente le stigmate del Mostro ci sono già tutte. Impotente, sadico, torturatore. Un’altra infermiera riferisce di avances pesanti ricevute dal Narducci tra l’80 e il 1982. Inoltre l’infermiera riferisce di aver scorto, durante il turno di notte, il medico disteso su un lettino a torso nudo e coperto solo da un lenzuolo. Un Narducci dunque pure necrofilo? Peccato che tutte queste voci si levino alla morte dell’uomo, quando non è più possibile difendersi. Altri sospetti e coincidenze portano la magistratura a dar credito a queste “voci”. In un elenco risalente all’85 e intitolato “Elenco di tutte le persone segnalate da anonimi e non dopo il duplice omicidio Stefanacci – Rontini del 29.7.1984”, in una lista di 254 nomi, al n. 181 compare quello di Francesco Narducci, unico deceduto subito dopo il delitto del 1985.

Il medico, dopo un viaggio iniziatico in Egitto, era entrato in possesso di un papiro dove erano spiegati i procedimenti per la mummificazione dei corpi; detto papiro mancava però di una parte che era quella relativa alla mummificazione delle parti molli, cioè il pube e il seno. A inattendibilità si somma inattendibilità. Ghiribelli sente quello che le racconta Lotti, che a sua volta sente da qualcun altro. Il meccanismo della leggenda urbana è già in atto. Altre voci costruiscono il narrato. Un’amica di Narducci, sentita dai Carabinieri nel 2006, riferisce circostanze chiarificatrici sul carattere del medico perugino. La donna racconta di un approccio di Francesco con una ragazza sconosciuta, avvenuto una sera, a una festa, in una villa. I contorni del reale sono tutti smussati. Una festa, una sera, una ragazza sconosciuta. L’amica di Narducci, Mariella Bigerna, racconta di nuovo qualcosa per sentito dire. La ragazza sconosciuta le sarebbe venuta incontro spaventatissima e avrebbe raccontato alcune cose: Francesco, dopo un approccio sessuale, non riuscendo ad avere un’erezione, aveva cercato di tagliuzzare l’inguine della sconosciuta per procurarsi l’eccitazione. Praticamente le stigmate del Mostro ci sono già tutte. Impotente, sadico, torturatore. Un’altra infermiera riferisce di avances pesanti ricevute dal Narducci tra l’80 e il 1982. Inoltre l’infermiera riferisce di aver scorto, durante il turno di notte, il medico disteso su un lettino a torso nudo e coperto solo da un lenzuolo. Un Narducci dunque pure necrofilo? Peccato che tutte queste voci si levino alla morte dell’uomo, quando non è più possibile difendersi. Altri sospetti e coincidenze portano la magistratura a dar credito a queste “voci”. In un elenco risalente all’85 e intitolato “Elenco di tutte le persone segnalate da anonimi e non dopo il duplice omicidio Stefanacci – Rontini del 29.7.1984”, in una lista di 254 nomi, al n. 181 compare quello di Francesco Narducci, unico deceduto subito dopo il delitto del 1985.  Poco conta che Narducci, durante uno dei duplici delitti, quello del 22 ottobre 1981, fosse addirittura in America. L’attenzione e la curiosità sul medico si erano ormai messe in moto: nel 1993 entra in scena un personaggio come Pasquini Valerio, un investigatore privato che decide di indagare sui delitti del Mostro e viene a conoscenze delle maldicenze sul medico di Perugia. Valeri, mosso dalla finalità di proporre i suoi risultati a varie testate giornalistiche, raccoglie un’agenda di appunti e riflessioni che consegnerà al Procuratore Vigna. L’agenda è una sorta di collezione delle voci maligne sul medico affogato, raccolte e trascritte dal Pasquini grazie anche al contributo decisivo di un’altra infermiera dell’ospedale in cui lavorava il medico e di un factotum del Comune di Perugia. Nell’ottobre del 2001 saranno delle telefonate stranissime a un’estetista di Foligno a scoperchiare la forra horror di Narducci. In queste telefonate, una presunta congrega di satanisti da operetta minaccia la donna di farla finire come i traditori Pacciani e Narducci. Queste minacce telefoniche costituiranno la scusa per poter tornare a indagare sulla strana morte del medico e sul suo ritrovamento. Una ridda di ricordi e contraddizioni cercheranno di ricostruire le fattezze del corpo ripescato dal Trasimeno. Per uno dei Carabinieri presenti sul molo era il corpo di un uomo con gravi ematomi e che emanava un cattivo odore. Il Carabiniere ebbe l’impressione che il cadavere avesse ricevuto numerose percosse. A fissare maggiormente altri dettagli è la lunga deposizione della dottoressa Seppoloni, chiamata sul molo di Sant’Arcangelo per stilare un certificato di morte.

Poco conta che Narducci, durante uno dei duplici delitti, quello del 22 ottobre 1981, fosse addirittura in America. L’attenzione e la curiosità sul medico si erano ormai messe in moto: nel 1993 entra in scena un personaggio come Pasquini Valerio, un investigatore privato che decide di indagare sui delitti del Mostro e viene a conoscenze delle maldicenze sul medico di Perugia. Valeri, mosso dalla finalità di proporre i suoi risultati a varie testate giornalistiche, raccoglie un’agenda di appunti e riflessioni che consegnerà al Procuratore Vigna. L’agenda è una sorta di collezione delle voci maligne sul medico affogato, raccolte e trascritte dal Pasquini grazie anche al contributo decisivo di un’altra infermiera dell’ospedale in cui lavorava il medico e di un factotum del Comune di Perugia. Nell’ottobre del 2001 saranno delle telefonate stranissime a un’estetista di Foligno a scoperchiare la forra horror di Narducci. In queste telefonate, una presunta congrega di satanisti da operetta minaccia la donna di farla finire come i traditori Pacciani e Narducci. Queste minacce telefoniche costituiranno la scusa per poter tornare a indagare sulla strana morte del medico e sul suo ritrovamento. Una ridda di ricordi e contraddizioni cercheranno di ricostruire le fattezze del corpo ripescato dal Trasimeno. Per uno dei Carabinieri presenti sul molo era il corpo di un uomo con gravi ematomi e che emanava un cattivo odore. Il Carabiniere ebbe l’impressione che il cadavere avesse ricevuto numerose percosse. A fissare maggiormente altri dettagli è la lunga deposizione della dottoressa Seppoloni, chiamata sul molo di Sant’Arcangelo per stilare un certificato di morte.  La Seppoloni parlerà di un corpo supino sdraiato sul molo, nelle vicinanze della scaletta. L’uomo era vestito, portava scarpe, camicia e forse un giubbotto. Era gonfio, edematoso, di un colore violaceo, con un notevole gonfiore all’addome, al viso e alle braccia. La dottoressa non riuscì a spogliare il cadavere perché gli abiti erano attaccati alla pelle, si riuscì solo, con un paio di forbici, a tagliare alcuni vestiti e abbassare di pochi centimetri i pantaloni. Nel girare il cadavere uscì dalla bocca un liquido schiumoso, tinteggiato di rosso cupo. Per le parti esaminate dalla dottoressa, il corpo invece non presentava lesioni o segni di iniezione. Certo la dottoressa ricorda le pressioni ricevute per stilare frettolosamente un certificato di morte per annegamento. Inoltre la Seppoloni dice di riconoscere nel cadavere da lei esaminato le fattezze di Narducci. Nonostante questo, il dubbio che il cadavere ripescato sia di un altro è già al lavoro. Un doppio cadavere. Di chi? E perché? Ci vorrebbe qualche giallista di peso per rispondere a questa domanda. Andiamo avanti nella lettura della sentenza definitiva sul caso Narducci. Altri colleghi, presenti quel giorno sul molo affermano di averlo riconosciuto. Uno in particolare, il dottor Morelli è assai preciso nel descrivere il cadavere annegato. Parla di un volto irriconoscibile, edematoso, cianotico, con pochi capelli, molto gonfio e con la fronte prominente. Un volto con fattezze batraciane. Il dottor Morelli ricorda di aver visto la patente di Francesco Narducci presa dal giubbotto o dal pantalone del morto. Un particolare thriller: nonostante fosse rimasta in acqua per 5 giorni, era ben conservata. Sempre il dottor Morelli riferisce di essersi recato in visita alla salma nella villa della famiglia Narducci a San Feliciano e di essere entrato in una piccola stanzetta dove si trovava la bara aperta di Francesco, ora ricomposto con cura dai necrofori. Per Morelli, a differenza di altre voci, non vi erano differenze sostanziali tra il cadavere ripescato e quello nella bara. Di queste circostanze, in particolare del ritrovamento del corpo sul molo, abbiamo una documentazione fotografica che aiuta pochissimo a chiarire la questione. Si tratta di una serie di scatti fatti da una certa distanza dal fotoreporter de La Nazione Crocchioni. Foto ormai celebri, reperibili ovunque in rete e anche qui. Crocchioni a riguardo dirà che le autorità presenti non scattarono fotografie al corpo e impedirono alla stampa di avvicinarsi al pontile. Crocchioni vede il cadavere da lontano mentre viene issato sul pontile dopo essere rimasto a lungo sulla motovedetta dei Carabinieri che lo avevano ripescato. Un altro Carabiniere, un certo Meli, presente sul luogo, riferisce particolari assai chiari sull’aspetto del morto. Rigido, le braccia piegate, una camicia a quadri, una cravatta, un giacchetto di renna chiaro e dei pantaloni. Un corpo gonfio, gli occhi semichiusi, un liquido biancastro che usciva dalla bocca e numerose escoriazioni sulla testa e sul volto. Un altro maresciallo presente aggiungerà al processo di non riconoscere il Narducci in quel corpo dalla pelle scurissima e tumefatta. Affermazioni contrastanti insomma. Alcuni vedono un corpo negroide, gonfio di botte e sfigurato. Altro non vedono segni evidenti e lo riconoscono.

La Seppoloni parlerà di un corpo supino sdraiato sul molo, nelle vicinanze della scaletta. L’uomo era vestito, portava scarpe, camicia e forse un giubbotto. Era gonfio, edematoso, di un colore violaceo, con un notevole gonfiore all’addome, al viso e alle braccia. La dottoressa non riuscì a spogliare il cadavere perché gli abiti erano attaccati alla pelle, si riuscì solo, con un paio di forbici, a tagliare alcuni vestiti e abbassare di pochi centimetri i pantaloni. Nel girare il cadavere uscì dalla bocca un liquido schiumoso, tinteggiato di rosso cupo. Per le parti esaminate dalla dottoressa, il corpo invece non presentava lesioni o segni di iniezione. Certo la dottoressa ricorda le pressioni ricevute per stilare frettolosamente un certificato di morte per annegamento. Inoltre la Seppoloni dice di riconoscere nel cadavere da lei esaminato le fattezze di Narducci. Nonostante questo, il dubbio che il cadavere ripescato sia di un altro è già al lavoro. Un doppio cadavere. Di chi? E perché? Ci vorrebbe qualche giallista di peso per rispondere a questa domanda. Andiamo avanti nella lettura della sentenza definitiva sul caso Narducci. Altri colleghi, presenti quel giorno sul molo affermano di averlo riconosciuto. Uno in particolare, il dottor Morelli è assai preciso nel descrivere il cadavere annegato. Parla di un volto irriconoscibile, edematoso, cianotico, con pochi capelli, molto gonfio e con la fronte prominente. Un volto con fattezze batraciane. Il dottor Morelli ricorda di aver visto la patente di Francesco Narducci presa dal giubbotto o dal pantalone del morto. Un particolare thriller: nonostante fosse rimasta in acqua per 5 giorni, era ben conservata. Sempre il dottor Morelli riferisce di essersi recato in visita alla salma nella villa della famiglia Narducci a San Feliciano e di essere entrato in una piccola stanzetta dove si trovava la bara aperta di Francesco, ora ricomposto con cura dai necrofori. Per Morelli, a differenza di altre voci, non vi erano differenze sostanziali tra il cadavere ripescato e quello nella bara. Di queste circostanze, in particolare del ritrovamento del corpo sul molo, abbiamo una documentazione fotografica che aiuta pochissimo a chiarire la questione. Si tratta di una serie di scatti fatti da una certa distanza dal fotoreporter de La Nazione Crocchioni. Foto ormai celebri, reperibili ovunque in rete e anche qui. Crocchioni a riguardo dirà che le autorità presenti non scattarono fotografie al corpo e impedirono alla stampa di avvicinarsi al pontile. Crocchioni vede il cadavere da lontano mentre viene issato sul pontile dopo essere rimasto a lungo sulla motovedetta dei Carabinieri che lo avevano ripescato. Un altro Carabiniere, un certo Meli, presente sul luogo, riferisce particolari assai chiari sull’aspetto del morto. Rigido, le braccia piegate, una camicia a quadri, una cravatta, un giacchetto di renna chiaro e dei pantaloni. Un corpo gonfio, gli occhi semichiusi, un liquido biancastro che usciva dalla bocca e numerose escoriazioni sulla testa e sul volto. Un altro maresciallo presente aggiungerà al processo di non riconoscere il Narducci in quel corpo dalla pelle scurissima e tumefatta. Affermazioni contrastanti insomma. Alcuni vedono un corpo negroide, gonfio di botte e sfigurato. Altro non vedono segni evidenti e lo riconoscono.  Curioso. Sentiamo i titolari dell’impresa funebre. Anche qui le sorprese non mancano. Moretti Nazzareno, titolare dell’impresa funebre parla di un corpo molto gonfio, in avanzato stato di decomposizione e che sembrava quello di un negro. Il cadavere era irriconoscibile. Altri particolari emergono durante la vestizione. Il corpo era semi rigido, gli infilano camicia, giacca e la cravatta. La mole del corpo è enorme. La fisionomia è alterata, il volto gonfio, gli occhi mezzi chiusi. Il pescatore che per primo lo ritrova parla a sua volta di un corpo mezzo sfigurato, a pancia all’aria, che galleggiava tra le canne con una camicia, un giacchetto di renna e quel famoso volto tumefatto e nero, gonfio e maleodorante. Labbra nere, testa ricoperta dalle alghe. Un aspetto indimenticabile per chi lo ha visto, per chi, in quelle ore ci ha avuto a che fare. Un cadavere troppo grosso per la 48 small, la taglia del povero Narducci. Incongruenze e misteri che porteranno alla riesumazione della salma e a una autopsia dopo 17 anni, fatta nei laboratori di Pavia ed eseguita da un emerito come il prof. Pierucci. Ma torniamo ai ricordi dell’impresa di pompe funebri che trasporterà il corpo nella villa della famiglia Narducci. Moretti dirà il 28 febbraio del 2003: “Il cadavere presentava all’altezza della pancia, sopra il pube, delle bolle tipo “grattacacia” che faceva fuoriuscire della mucosa. Posso aggiungere che il volto era irriconoscibile con due labbra enormi (…). Facendo riferimento alle bolle sopra indicate, ripensandoci successivamente, può essere che sia stato chiesto un asciugamano a qualcuno e che, quindi, lo abbiamo adagiato sul ventre del cadavere prima di vestirlo per impedire che i pantaloni si sporcassero (…). Mentre la salma l’abbiamo lasciata sul pavimento in attesa dell’arrivo dell’altra bara, che ci aveva ordinato il prof. Ugo Narducci e che doveva portare Barbetta Gabriele (…). Il cadavere era adagiato in terra sopra a un telo o una coperta e non è mai stato spostato da quel punto. Di questo ne sono assolutamente certo. Terminata la vestizione, provvidi a chiamare il Barbetta e questi, dopo circa un’ora, è arrivato con la nuova bara (…) riponemmo il cadavere nella bara nuova.

Curioso. Sentiamo i titolari dell’impresa funebre. Anche qui le sorprese non mancano. Moretti Nazzareno, titolare dell’impresa funebre parla di un corpo molto gonfio, in avanzato stato di decomposizione e che sembrava quello di un negro. Il cadavere era irriconoscibile. Altri particolari emergono durante la vestizione. Il corpo era semi rigido, gli infilano camicia, giacca e la cravatta. La mole del corpo è enorme. La fisionomia è alterata, il volto gonfio, gli occhi mezzi chiusi. Il pescatore che per primo lo ritrova parla a sua volta di un corpo mezzo sfigurato, a pancia all’aria, che galleggiava tra le canne con una camicia, un giacchetto di renna e quel famoso volto tumefatto e nero, gonfio e maleodorante. Labbra nere, testa ricoperta dalle alghe. Un aspetto indimenticabile per chi lo ha visto, per chi, in quelle ore ci ha avuto a che fare. Un cadavere troppo grosso per la 48 small, la taglia del povero Narducci. Incongruenze e misteri che porteranno alla riesumazione della salma e a una autopsia dopo 17 anni, fatta nei laboratori di Pavia ed eseguita da un emerito come il prof. Pierucci. Ma torniamo ai ricordi dell’impresa di pompe funebri che trasporterà il corpo nella villa della famiglia Narducci. Moretti dirà il 28 febbraio del 2003: “Il cadavere presentava all’altezza della pancia, sopra il pube, delle bolle tipo “grattacacia” che faceva fuoriuscire della mucosa. Posso aggiungere che il volto era irriconoscibile con due labbra enormi (…). Facendo riferimento alle bolle sopra indicate, ripensandoci successivamente, può essere che sia stato chiesto un asciugamano a qualcuno e che, quindi, lo abbiamo adagiato sul ventre del cadavere prima di vestirlo per impedire che i pantaloni si sporcassero (…). Mentre la salma l’abbiamo lasciata sul pavimento in attesa dell’arrivo dell’altra bara, che ci aveva ordinato il prof. Ugo Narducci e che doveva portare Barbetta Gabriele (…). Il cadavere era adagiato in terra sopra a un telo o una coperta e non è mai stato spostato da quel punto. Di questo ne sono assolutamente certo. Terminata la vestizione, provvidi a chiamare il Barbetta e questi, dopo circa un’ora, è arrivato con la nuova bara (…) riponemmo il cadavere nella bara nuova.  Siccome il prof. Ugo Narducci voleva vedere il cadavere come fosse stato sistemato nella bara, lo abbiamo portato al piano di sopra, e cioè allo stesso piano dov’era il telefono, per far vedere un’ultima volta il cadavere al prof. Ugo. La bara è stata adagiata sopra a un catafalco di nostra proprietà in una stanza (…) A questo punto la bara è stata chiusa e questo lo dico per una serie di motivi: il primo è dovuto al fatto che il cadavere emanava fetore e che quindi doveva essere chiuso visto che si trovava in un’abitazione”. Sull’attività della vestizione abbiamo un quadro parzialmente diverso offerto il 13 giugno 2005 dal Barbetta che cita pure la presenza di un prete prima che saldassero la cassa di zinco e insiste sullo stato disastroso del corpo, ormai putrefatto. Prima della chiusura però, nonostante la fretta e la segretezza della famiglia, alcuni colleghi riuscirono a recarsi in località San Feliciano per rendere omaggio allo scomparso. L’infermiera Pifferotti dichiara a proposito di aver visto la bara aperta sistemata in un ambiente grande, forse un salone, e di aver riconosciuto le fattezze di Francesco Narducci. Era gonfio e scuro, ma non presentava altre anomalie o lividi di percosse, una salma insomma, dato il contesto della morte, normale. Anche il prof. Morelli, presente sia sul molo che alla villa, segnala un corpo ricomposto che gli fece meno impressione di quello visto sul pontile. Infatti il 26 febbraio 2003 dichiara: “Ricordo che mentre stavo alla villa seppi che stavano lavando il cadavere. La sera stessa o la mattina dopo tornai alla casa di San Feliciano prima che fosse chiusa la bara per rendere omaggio alla salma che vidi all’interno della bara (…). Il cadavere che vidi nella bara era meno raccapricciante di quando lo vidi sul molo dove era stato adagiato. Ricordo che oltre a me vi erano anche dei miei collaboratori che hanno visto il cadavere nella villa il giorno dopo (…) Non so se fosse stato truccato. Visto l’accavallarsi dei ricordi non rammento con precisione. Forse il cadavere era meno gonfio. Il cadavere mi ricordava più Francesco dai tratti e dall’insieme”. Un altro professore, Fiorucci, riferisce: “Ricordo che vidi il cadavere attraverso una porta e riconobbi il giacchetto di renna marrone che solitamente Francesco portava. Il padre di Francesco era particolarmente agitato e ricordo che ricevette una telefonata da parte di un giornalista, in quanto le voci su Francesco già erano uscite, e lui attaccò il telefono con rabbia (…) Ricordo che, nella stanza dove entrò il Morelli, io intravidi il cadavere e, ripeto, vidi il giacchetto di pelle di camoscio. Il volto l’ho intravisto e ho potuto notare che aveva la faccia gonfia, di colore scuro ma era irriconoscibile”. Addirittura salta fuori qualcuno che dice di aver visto il cadavere ripescato ben prima del ritrovamento ufficiale, circostanza che alimenterà ancor più la confusione sullo stato del corpo e la sua identità finale. Tale pescatore Ferri riferirà di aver visto un cadavere differente due o tre giorni prima del ritrovamento ufficiale a Sant’Arcangelo.

Siccome il prof. Ugo Narducci voleva vedere il cadavere come fosse stato sistemato nella bara, lo abbiamo portato al piano di sopra, e cioè allo stesso piano dov’era il telefono, per far vedere un’ultima volta il cadavere al prof. Ugo. La bara è stata adagiata sopra a un catafalco di nostra proprietà in una stanza (…) A questo punto la bara è stata chiusa e questo lo dico per una serie di motivi: il primo è dovuto al fatto che il cadavere emanava fetore e che quindi doveva essere chiuso visto che si trovava in un’abitazione”. Sull’attività della vestizione abbiamo un quadro parzialmente diverso offerto il 13 giugno 2005 dal Barbetta che cita pure la presenza di un prete prima che saldassero la cassa di zinco e insiste sullo stato disastroso del corpo, ormai putrefatto. Prima della chiusura però, nonostante la fretta e la segretezza della famiglia, alcuni colleghi riuscirono a recarsi in località San Feliciano per rendere omaggio allo scomparso. L’infermiera Pifferotti dichiara a proposito di aver visto la bara aperta sistemata in un ambiente grande, forse un salone, e di aver riconosciuto le fattezze di Francesco Narducci. Era gonfio e scuro, ma non presentava altre anomalie o lividi di percosse, una salma insomma, dato il contesto della morte, normale. Anche il prof. Morelli, presente sia sul molo che alla villa, segnala un corpo ricomposto che gli fece meno impressione di quello visto sul pontile. Infatti il 26 febbraio 2003 dichiara: “Ricordo che mentre stavo alla villa seppi che stavano lavando il cadavere. La sera stessa o la mattina dopo tornai alla casa di San Feliciano prima che fosse chiusa la bara per rendere omaggio alla salma che vidi all’interno della bara (…). Il cadavere che vidi nella bara era meno raccapricciante di quando lo vidi sul molo dove era stato adagiato. Ricordo che oltre a me vi erano anche dei miei collaboratori che hanno visto il cadavere nella villa il giorno dopo (…) Non so se fosse stato truccato. Visto l’accavallarsi dei ricordi non rammento con precisione. Forse il cadavere era meno gonfio. Il cadavere mi ricordava più Francesco dai tratti e dall’insieme”. Un altro professore, Fiorucci, riferisce: “Ricordo che vidi il cadavere attraverso una porta e riconobbi il giacchetto di renna marrone che solitamente Francesco portava. Il padre di Francesco era particolarmente agitato e ricordo che ricevette una telefonata da parte di un giornalista, in quanto le voci su Francesco già erano uscite, e lui attaccò il telefono con rabbia (…) Ricordo che, nella stanza dove entrò il Morelli, io intravidi il cadavere e, ripeto, vidi il giacchetto di pelle di camoscio. Il volto l’ho intravisto e ho potuto notare che aveva la faccia gonfia, di colore scuro ma era irriconoscibile”. Addirittura salta fuori qualcuno che dice di aver visto il cadavere ripescato ben prima del ritrovamento ufficiale, circostanza che alimenterà ancor più la confusione sullo stato del corpo e la sua identità finale. Tale pescatore Ferri riferirà di aver visto un cadavere differente due o tre giorni prima del ritrovamento ufficiale a Sant’Arcangelo.  Il Ferri parla di un corpo visto dentro la barca di un pescatore (di cui però non ricorda più il nome) dalle parti di San Feliciano, dove i Narducci avevano una villa e dove verrà poi portato il corpo del povero professore per la veglia funebre. Il Ferri parla di un corpo supino, con le palme delle mani rivolte verso l’alto e all’altezza delle spalle, come se facesse l’atto di arrendersi. I capelli erano radi sulla fronte, gli occhi non erano gonfi, il naso regolare, le labbra un pochino violacee, il colorito pallido e non scuro. Il morto indossava una maglietta estiva marroncina e non era gonfio, anzi era asciutto e normale, inoltre aveva un costume da bagno. Insomma un altro corpo rispetto a quello di Sant’Arcangelo. Che sia il vero Narducci? Voci su voci, che emergono dall’anonimato dopo quasi vent’anni dai fatti. Il Ferri naturalmente riconosce nel corpo le sembianze di Narducci, ma nonostante l’incredibile avvistamento non dirà nulla fino al 2004, quando ormai il caso Narducci era già scoppiato sulle pagine di tutti i quotidiani nazionali. Scorrendo le pagine della sentenza si incrociano altri incredibili scorci d’indagine. Salta fuori pure il nome del povero Emanuele Petri, l’agente di polizia ucciso in treno dalle nuove BR nel 2003. Petri avrebbe riferito a un pescatore amico di famiglia che il giorno in cui Narducci era scomparso, era stato inseguito dal Petri stesso e da un suo collega, solo che poi i due agenti lo avevano perso di vista. Narducci era in moto e gli agenti in vettura e lo pedinavano da tempo perché avevano trovato dei resti umani femminili dentro il frigorifero della sua fantomatica (e mai accertata) abitazione a Firenze!

Il Ferri parla di un corpo visto dentro la barca di un pescatore (di cui però non ricorda più il nome) dalle parti di San Feliciano, dove i Narducci avevano una villa e dove verrà poi portato il corpo del povero professore per la veglia funebre. Il Ferri parla di un corpo supino, con le palme delle mani rivolte verso l’alto e all’altezza delle spalle, come se facesse l’atto di arrendersi. I capelli erano radi sulla fronte, gli occhi non erano gonfi, il naso regolare, le labbra un pochino violacee, il colorito pallido e non scuro. Il morto indossava una maglietta estiva marroncina e non era gonfio, anzi era asciutto e normale, inoltre aveva un costume da bagno. Insomma un altro corpo rispetto a quello di Sant’Arcangelo. Che sia il vero Narducci? Voci su voci, che emergono dall’anonimato dopo quasi vent’anni dai fatti. Il Ferri naturalmente riconosce nel corpo le sembianze di Narducci, ma nonostante l’incredibile avvistamento non dirà nulla fino al 2004, quando ormai il caso Narducci era già scoppiato sulle pagine di tutti i quotidiani nazionali. Scorrendo le pagine della sentenza si incrociano altri incredibili scorci d’indagine. Salta fuori pure il nome del povero Emanuele Petri, l’agente di polizia ucciso in treno dalle nuove BR nel 2003. Petri avrebbe riferito a un pescatore amico di famiglia che il giorno in cui Narducci era scomparso, era stato inseguito dal Petri stesso e da un suo collega, solo che poi i due agenti lo avevano perso di vista. Narducci era in moto e gli agenti in vettura e lo pedinavano da tempo perché avevano trovato dei resti umani femminili dentro il frigorifero della sua fantomatica (e mai accertata) abitazione a Firenze!

In quei primi anni del 2000 di foto e notizie sul Narducci ormai ne circolavano a dozzine. Come abbiamo visto investigatori dilettanti, poliziotti, carabinieri, pescatori, infermiere e dottori, insomma tutti sembrano avere qualcosa da dire sul povero medico. Ne esce un ritratto astratto ed esploso, dove tutto e il contrario di tutto trova possibili implicazioni tra il gastroenterologo e i delitti fiorentini. Anche se la vera connessione (una coincidenza infausta) è quella morte (per suicidio, malore?) avvenuta a un mese dall’ultimo atroce delitto degli Scopeti. Ci sarà addirittura il racconto sinistro di una turista francese, una tale Malvetu Jacqueline, che fornirà dichiarazioni circostanziali su un’estate italiana nel 1985. Una vacanza a ridosso dell’ultimo martirio del Mostro, quello degli Scopeti. La ragazza si era sistemata dalle parti di un boschetto dalle parti dell’Abbazia di San Miniato a Monte, e una notte aveva sentito dei passi fuori dalla sua tenda. Qualcuno aveva cercato di tirare già la cerniera del suo sacco a pelo. Urlando era fuggita. Raggiunta la strada e una casa con le persiane chiuse, fu raggiunta da due uomini che la tranquillizzarono e la misero al corrente del fatto che da quelle parti c’era un maniaco che uccideva le coppiette. Era circa il 3 settembre del 1985, mancavano cinque giorni alla morte dei due turisti francesi! Anni dopo la Malvetu dirà di aver visto la foto di Narducci e di averlo riconosciuto in uno dei due uomini che l’avevano soccorso in quel 1985. L’altro uomo verrà riconosciuto nel farmacista Calamandrei, a sua volta accusato, ingiustamente, di essere implicato nella vicenda del Mostro (se vogliamo la vicenda giudiziaria di Calamandrei è ancora più assurda e delirante di quella Narducci). Questo tanto per far capire come la lunghissima sentenza Narducci del 2010 (oltre mille pagine) spieghi bene come di “voce” in “voce” si sia alimentato un mito urbano che legava la fine misteriosa del medico perugino coi delitti fiorentini. Naturalmente Narducci non sarà l’unica vittima di questo gioco al massacro…

In quei primi anni del 2000 di foto e notizie sul Narducci ormai ne circolavano a dozzine. Come abbiamo visto investigatori dilettanti, poliziotti, carabinieri, pescatori, infermiere e dottori, insomma tutti sembrano avere qualcosa da dire sul povero medico. Ne esce un ritratto astratto ed esploso, dove tutto e il contrario di tutto trova possibili implicazioni tra il gastroenterologo e i delitti fiorentini. Anche se la vera connessione (una coincidenza infausta) è quella morte (per suicidio, malore?) avvenuta a un mese dall’ultimo atroce delitto degli Scopeti. Ci sarà addirittura il racconto sinistro di una turista francese, una tale Malvetu Jacqueline, che fornirà dichiarazioni circostanziali su un’estate italiana nel 1985. Una vacanza a ridosso dell’ultimo martirio del Mostro, quello degli Scopeti. La ragazza si era sistemata dalle parti di un boschetto dalle parti dell’Abbazia di San Miniato a Monte, e una notte aveva sentito dei passi fuori dalla sua tenda. Qualcuno aveva cercato di tirare già la cerniera del suo sacco a pelo. Urlando era fuggita. Raggiunta la strada e una casa con le persiane chiuse, fu raggiunta da due uomini che la tranquillizzarono e la misero al corrente del fatto che da quelle parti c’era un maniaco che uccideva le coppiette. Era circa il 3 settembre del 1985, mancavano cinque giorni alla morte dei due turisti francesi! Anni dopo la Malvetu dirà di aver visto la foto di Narducci e di averlo riconosciuto in uno dei due uomini che l’avevano soccorso in quel 1985. L’altro uomo verrà riconosciuto nel farmacista Calamandrei, a sua volta accusato, ingiustamente, di essere implicato nella vicenda del Mostro (se vogliamo la vicenda giudiziaria di Calamandrei è ancora più assurda e delirante di quella Narducci). Questo tanto per far capire come la lunghissima sentenza Narducci del 2010 (oltre mille pagine) spieghi bene come di “voce” in “voce” si sia alimentato un mito urbano che legava la fine misteriosa del medico perugino coi delitti fiorentini. Naturalmente Narducci non sarà l’unica vittima di questo gioco al massacro…

Ma se la vicenda del Mostro sembra scivolare nell’irreale, c’è stato un momento in cui quella realtà (allora nuovissima e inaspettata in un paese criminologicamente arretrato come l’Italia) è stata anticipata (o forse ispirata) dalla letteratura, anzi dal fumetto. Di recente si trovano molte discussioni sui forum dedicati al Mostro di Firenze riguardanti un fumetto della serie Attualità Gialla intitolato L’assassino del bisturi, uscito per la Edifumetto di Renzo Barbieri nelle edicole del gennaio 1982. Il 1982, ricordiamo bene la data. Il Mostro aveva colpito per l’ultima volta nell’ottobre del 1981, trucidando una coppia a Calenzano. Fino a quel momento il Mostro aveva ucciso le coppie a colpi di pistola (la famosa Beretta mai ritrovata) e coltello, accanendosi sulle vittime femminili, in particolare sul pube. Le famose escissioni del Mostro, iniziate proprio nel 1981 a Scandicci, ai danni della povera Carmela De Nuccio. Il fumetto sembra imprigionare nelle vignette il sapore crudo della paura di quegli anni. Fin dalla prima tavola vediamo una coppietta appartarsi nelle dolci colline fiorentine, dove una schiera di anormali si nasconde tra la vegetazione per spiare gli amoreggiamenti dei ragazzi e masturbarsi. Ovviamente il fumetto è assai crudo e pornografico e non lascia nulla all’immaginazione del lettore. Tra i guardoni compare il personaggio di Angelo Farini, tagliatore di pelle e “indiano notturno”. Mentre i ragazzi amoreggiano e i guardoni li spiano, ecco apparire il maniaco. Indossa un passamontagna da terrorista e pare un censore, scandalizzato dagli amplessi dei giovani italiani. Il mostro li ammazza con la pistola, estrae i corpi e poi evira il ragazzo. Il nostro Angelo Farini, nel folto del fogliame, assiste al martirio, un po’ come si pensa abbia fatto l’autista della misericordia Enzo Spalletti durante il delitto di Scandicci del 6 giugno 1981. Intanto il mostro si dedica al corpo senza vita della giovane. E qui casca l’asino! Il mostro, prima di dedicarsi a prelevare il pube femminile (a praticare lo “scalpo” alla vulva), incide e preleva entrambi i seni della ragazza. Fino a quel 1981 il Mostro non lo aveva mai fatto. Lo farà solo nei delitti del 1984 e del 1985. Dunque, come sosteneva il forumista e scrittore De Gothia, il Mostro si ispirava al cinema, ai fumetti, alle riviste di quegli anni? Possibile, anzi molto probabile e comunque ne parla anche De Fazio nella sua perizia criminologica, un vero punto fermo da cui partire per chiunque voglia studiare questo labirintico caso di cronaca. Che il Mostro abbia letto questo fumetto e si sia ispirato? Allora perché aspetterà fino al 1984 per mettere in pratica questa nuova fantasia? Perché, lo ricordiamo, i delitti del 1982 e ’83 sono dei mezzi fallimenti e il Mostro non ha il tempo o la possibilità di operare sui corpi delle vittime. Nel fumetto la polizia arresterà il guardone Farini, credendolo colpevole e l’uomo dovrà attendere il successivo delitto del mostro per essere scarcerato (un po’ come accadrà allo Spalletti). I Carabinieri e la Polizia intensificheranno i controlli, ma il mostro riuscirà a mutilare un’altra coppia, poi, durante un inseguimento in macchina verso gli Appennini, finirà giù da una scarpata e morirà tra le fiamme. Forse. Perché poco tempo dopo verrà ritrovata un’altra coppietta mutilata. Il fumetto, proprio nell’ultima vignetta, avanza un dubbio che sarebbe piaciuto ai cultori della setta di maniaci: che l’assassino abbia fatto proseliti, che abbia un discepolo?

Ma se la vicenda del Mostro sembra scivolare nell’irreale, c’è stato un momento in cui quella realtà (allora nuovissima e inaspettata in un paese criminologicamente arretrato come l’Italia) è stata anticipata (o forse ispirata) dalla letteratura, anzi dal fumetto. Di recente si trovano molte discussioni sui forum dedicati al Mostro di Firenze riguardanti un fumetto della serie Attualità Gialla intitolato L’assassino del bisturi, uscito per la Edifumetto di Renzo Barbieri nelle edicole del gennaio 1982. Il 1982, ricordiamo bene la data. Il Mostro aveva colpito per l’ultima volta nell’ottobre del 1981, trucidando una coppia a Calenzano. Fino a quel momento il Mostro aveva ucciso le coppie a colpi di pistola (la famosa Beretta mai ritrovata) e coltello, accanendosi sulle vittime femminili, in particolare sul pube. Le famose escissioni del Mostro, iniziate proprio nel 1981 a Scandicci, ai danni della povera Carmela De Nuccio. Il fumetto sembra imprigionare nelle vignette il sapore crudo della paura di quegli anni. Fin dalla prima tavola vediamo una coppietta appartarsi nelle dolci colline fiorentine, dove una schiera di anormali si nasconde tra la vegetazione per spiare gli amoreggiamenti dei ragazzi e masturbarsi. Ovviamente il fumetto è assai crudo e pornografico e non lascia nulla all’immaginazione del lettore. Tra i guardoni compare il personaggio di Angelo Farini, tagliatore di pelle e “indiano notturno”. Mentre i ragazzi amoreggiano e i guardoni li spiano, ecco apparire il maniaco. Indossa un passamontagna da terrorista e pare un censore, scandalizzato dagli amplessi dei giovani italiani. Il mostro li ammazza con la pistola, estrae i corpi e poi evira il ragazzo. Il nostro Angelo Farini, nel folto del fogliame, assiste al martirio, un po’ come si pensa abbia fatto l’autista della misericordia Enzo Spalletti durante il delitto di Scandicci del 6 giugno 1981. Intanto il mostro si dedica al corpo senza vita della giovane. E qui casca l’asino! Il mostro, prima di dedicarsi a prelevare il pube femminile (a praticare lo “scalpo” alla vulva), incide e preleva entrambi i seni della ragazza. Fino a quel 1981 il Mostro non lo aveva mai fatto. Lo farà solo nei delitti del 1984 e del 1985. Dunque, come sosteneva il forumista e scrittore De Gothia, il Mostro si ispirava al cinema, ai fumetti, alle riviste di quegli anni? Possibile, anzi molto probabile e comunque ne parla anche De Fazio nella sua perizia criminologica, un vero punto fermo da cui partire per chiunque voglia studiare questo labirintico caso di cronaca. Che il Mostro abbia letto questo fumetto e si sia ispirato? Allora perché aspetterà fino al 1984 per mettere in pratica questa nuova fantasia? Perché, lo ricordiamo, i delitti del 1982 e ’83 sono dei mezzi fallimenti e il Mostro non ha il tempo o la possibilità di operare sui corpi delle vittime. Nel fumetto la polizia arresterà il guardone Farini, credendolo colpevole e l’uomo dovrà attendere il successivo delitto del mostro per essere scarcerato (un po’ come accadrà allo Spalletti). I Carabinieri e la Polizia intensificheranno i controlli, ma il mostro riuscirà a mutilare un’altra coppia, poi, durante un inseguimento in macchina verso gli Appennini, finirà giù da una scarpata e morirà tra le fiamme. Forse. Perché poco tempo dopo verrà ritrovata un’altra coppietta mutilata. Il fumetto, proprio nell’ultima vignetta, avanza un dubbio che sarebbe piaciuto ai cultori della setta di maniaci: che l’assassino abbia fatto proseliti, che abbia un discepolo?  Un ultimo particolare inquietante sta proprio nel nome di Angelo Farini, il personaggio del guardone nel fumetto: la notte del delitto di Vicchio, il 29 luglio 1984, alle ore 4 e 28 del mattino, quando i corpi di Pia Rontini (alla 18enne il Mostro, oltre allo scalpo del pube, prelevò uno dei seni) e Claudio Stefanacci erano appena stati scoperti, un tale che si qualificò come signor Farini, titolare di un panificio a Sagginale, telefonò alla stazione dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo per segnalare un incidente senza feriti tra un autotreno e un furgone. La pattuglia inviata sul posto comunicato non trovò nulla. Tantomeno esisteva a Sagginale un panettiere con quel nome. Chi era l’anonimo con accento toscano, non giovane che telefonò la notte del delitto? E perché dare quel cognome, Farini, lo stesso del fumetto in cui, con due anni di anticipo, il mostro sezionava i seni femminili, esattamente come aveva fatto quella notte, per la prima volta, il vero Mostro?…

Un ultimo particolare inquietante sta proprio nel nome di Angelo Farini, il personaggio del guardone nel fumetto: la notte del delitto di Vicchio, il 29 luglio 1984, alle ore 4 e 28 del mattino, quando i corpi di Pia Rontini (alla 18enne il Mostro, oltre allo scalpo del pube, prelevò uno dei seni) e Claudio Stefanacci erano appena stati scoperti, un tale che si qualificò come signor Farini, titolare di un panificio a Sagginale, telefonò alla stazione dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo per segnalare un incidente senza feriti tra un autotreno e un furgone. La pattuglia inviata sul posto comunicato non trovò nulla. Tantomeno esisteva a Sagginale un panettiere con quel nome. Chi era l’anonimo con accento toscano, non giovane che telefonò la notte del delitto? E perché dare quel cognome, Farini, lo stesso del fumetto in cui, con due anni di anticipo, il mostro sezionava i seni femminili, esattamente come aveva fatto quella notte, per la prima volta, il vero Mostro?…

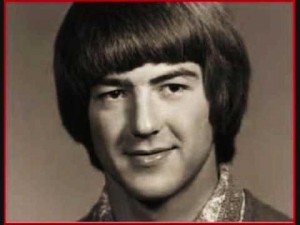

Un’ultima nota (ma le letture in questo genere sono sterminate, anche se ho cercato di proceder per ellissi, andando a pescare le cose che ritengo più interessanti in un mare di pagine inutili e di scrittori copia-incolla…) potrebbe essere proprio uno dei maestri del genere legal thriller, ossia John Grisham. Anzitutto Grisham è uno che sa scrivere e le sue pagine sono assai lontane dall’inconsistenza di uno Stephen King. Di Grisham mi ha colpito particolarmente un suo libro anomalo, una non fiction che tratta una storia vera, un reale caso di cronaca nera. Mi riferisco a Innocente – Una storia vera, tradotto da Annamaria Biavasco per Mondadori nel 2006. Innocente riprende molti dei discorsi fatti fin qui, concentrandosi poi sulle storture del sistema penale americano. Il fatto di cronaca raccontato dallo scrittore americano avviene verso gli inizi degli anni ’80, nelle dolci colline (e le pagine iniziali del libro non sembrano tanto lontane da certe atmosfere di un Mario Spezi o di un Nino Filastò alle prese col loro MdF) dell’Oklahoma, in luoghi un tempo ricchi di petrolio e ora punteggiati da vecchi impianti di trivellazione. Una piccola città. Ada, sedicimila abitanti, praticamente un paesone con tanto di college, tribunale e un centro economico ancora abbastanza vivo fatto di bar, ristoranti, uffici amministrativi e una cinquantina di chiese diverse. In un posto così la gente non può essere che cordiale, cortese, ospitale. Non ci sono grossi problemi, una criminalità praticamente inesistente. Siamo lontani dai problemi delle grandi metropoli. Eppure. Una giovane ragazza, Debbie Carter viene brutalmente ammazzata nel suo appartamento. Verrà ritrovata con una serie di segni sul corpo e uno straccio insanguinato infilato in bocca. Delle scritte senza senso sul corpo e sparse per la casa. Un omicidio che getterà nel panico la cittadina di Ada, spingendo la gente a comprarsi un’arma e barricarsi dentro la notte. Un maniaco è giunto fin qui dalle grandi metropoli? O può essere stato uno di noi? Grisham è bravo a costruire la psicologia che si muove attorno a questo caso. Compulsa documenti. Sente parenti, amici, investigatori coinvolti. Alla fine, anche qui, pettegolezzi e congetture si sprecano, finché i sospetti si concentrano su uno strano personaggio, Ron Williamson, una piccola celebrità locale, una ex promessa del baseball finito a trascorrere il suo tempo tra uno strip bar e l’altro o a rimorchiare qualche ragazza. Ron non riesce ad accettare che i suoi sogni di gloria siano finiti per via del suo brutto carattere e, nel leggere le pagine cesellate da Grisham, ne esce un personaggio contraddittorio e disperato.

Un’ultima nota (ma le letture in questo genere sono sterminate, anche se ho cercato di proceder per ellissi, andando a pescare le cose che ritengo più interessanti in un mare di pagine inutili e di scrittori copia-incolla…) potrebbe essere proprio uno dei maestri del genere legal thriller, ossia John Grisham. Anzitutto Grisham è uno che sa scrivere e le sue pagine sono assai lontane dall’inconsistenza di uno Stephen King. Di Grisham mi ha colpito particolarmente un suo libro anomalo, una non fiction che tratta una storia vera, un reale caso di cronaca nera. Mi riferisco a Innocente – Una storia vera, tradotto da Annamaria Biavasco per Mondadori nel 2006. Innocente riprende molti dei discorsi fatti fin qui, concentrandosi poi sulle storture del sistema penale americano. Il fatto di cronaca raccontato dallo scrittore americano avviene verso gli inizi degli anni ’80, nelle dolci colline (e le pagine iniziali del libro non sembrano tanto lontane da certe atmosfere di un Mario Spezi o di un Nino Filastò alle prese col loro MdF) dell’Oklahoma, in luoghi un tempo ricchi di petrolio e ora punteggiati da vecchi impianti di trivellazione. Una piccola città. Ada, sedicimila abitanti, praticamente un paesone con tanto di college, tribunale e un centro economico ancora abbastanza vivo fatto di bar, ristoranti, uffici amministrativi e una cinquantina di chiese diverse. In un posto così la gente non può essere che cordiale, cortese, ospitale. Non ci sono grossi problemi, una criminalità praticamente inesistente. Siamo lontani dai problemi delle grandi metropoli. Eppure. Una giovane ragazza, Debbie Carter viene brutalmente ammazzata nel suo appartamento. Verrà ritrovata con una serie di segni sul corpo e uno straccio insanguinato infilato in bocca. Delle scritte senza senso sul corpo e sparse per la casa. Un omicidio che getterà nel panico la cittadina di Ada, spingendo la gente a comprarsi un’arma e barricarsi dentro la notte. Un maniaco è giunto fin qui dalle grandi metropoli? O può essere stato uno di noi? Grisham è bravo a costruire la psicologia che si muove attorno a questo caso. Compulsa documenti. Sente parenti, amici, investigatori coinvolti. Alla fine, anche qui, pettegolezzi e congetture si sprecano, finché i sospetti si concentrano su uno strano personaggio, Ron Williamson, una piccola celebrità locale, una ex promessa del baseball finito a trascorrere il suo tempo tra uno strip bar e l’altro o a rimorchiare qualche ragazza. Ron non riesce ad accettare che i suoi sogni di gloria siano finiti per via del suo brutto carattere e, nel leggere le pagine cesellate da Grisham, ne esce un personaggio contraddittorio e disperato.  Ma Ron Williamson non è un personaggio, perché la storia di Grisham, come quella di Narducci, è accaduta davvero. Siamo appunto ad Ada, nel 1982. E dal 1975 circa Ron è precipitato dai successi sportivi e le giovanili con gli Oakland Athletics al giro di ubriachi nei locali di spogliarello. Anni di leghe minori, una vita disordinata lontana da una famiglia protettiva che lo ha viziato e accudito nella prima adolescenza, e vagonate di droga sono la botta finale. Nei primi anni ’80 di Ron rimane ben poco e anche la sua salute mentale comincia a vacillare paurosamente. E’ un uomo depresso, divorziato, senza un lavoro fisso, ancora imprigionato nel sogno di sfondare nel baseball professionistico. Sogni che finiscono per mescolarsi con gli incubi quando la Polizia viene a bussare alla sua porta per chiedergli di Debbie Carter, la ragazza ammazzata alcuni mesi prima. Ron è il colpevole perfetto. Non ha un alibi, è uno che girava nei locali notturni dove la ragazza lavorava come cameriera. Ha alle spalle delle brutte accuse di stupro, è un personaggio sospetto, uno che si comporta in modo strano, vive ancora con la madre, segue orari inconsueti. Voci, pettegolezzi, la città ha paura, ha bisogno di un colpevole per tornare a sentirsi sicura. L’assassino non può continuare a essere a piede libero. Il passato di alcol e droghe ha scavato dentro Ron un disturbo bipolare della personalità che lo rende ancora più strano. Arrestato nel settembre del 1982 per guida in stato di ebbrezza, verrà sentito gridare dalla finestra della sua cella, blaterando qualcosa sullo spirito di Debbie Carter che lo perseguitava nella cella e non lo lasciava in pace.