Tra il 1500 e il 1600 la nostra bella penisola era divisa in tanti stati su cui dominava direttamente e indirettamente l’egemonico Impero Spagnolo: questo status vivendi si protrasse fino al 1713, quando, con la pace di Utrecht, si pose fine all’ingombrante giogo iberico.

Tra il 1500 e il 1600 la nostra bella penisola era divisa in tanti stati su cui dominava direttamente e indirettamente l’egemonico Impero Spagnolo: questo status vivendi si protrasse fino al 1713, quando, con la pace di Utrecht, si pose fine all’ingombrante giogo iberico.

I sovrani spagnoli, dall’ imperatore Carlo V in poi, avevano ordito una fitta rete di connivenze, di ricatti, di interessi e protezioni tali da legare a sé tutto questo mosaico di Stati che componevano l’Italia rinascimentale.

La Spagna governava direttamente i seguenti stati, chiamati anche Vicereami o colonie: il Viceregno di Sardegna, il Viceregno di Napoli, il Viceregno delle due Sicilie, il Viceregno di Milano o Milanesado.

L’impero ibero influenzava indirettamente la Repubblica di Venezia, in quanto essendo esposta a incursioni turche, doveva intrattenere buoni rapporti con la Spagna, che rappresentava l’ultimo baluardo cristiano contro gli infedeli.

Il Ducato di Savoia era controllato dal Vicereame di Milano, mentre Genova rappresentava lo sbocco sul mare del vicereame; inoltre i banchieri genovesi erano legati ai sovrani spagnoli, in quanto loro creditori e finanziatori. I duchi di Toscana soggiacevano all’influenza degli Stati dei Presidi.

Lo Stato Pontificio si dibatteva contro eresie interne ed esterne come la minaccia turca e i Protestanti, così diventava importante per il Pontefice non inimicarsi un sì forte appoggio.

Il Ducato di Parma, retto dai Farnese, il Ducato di Modena e Reggio, governato dagli Estensi, il Ducato di Mantova e del Monferrato, retto dai Gonzaga, non possedevano la forza tale da poter contrastare la sottomissione spagnola.

I sovrani iberici stabilirono, così, un certo equilibrio di forze nel nostro paese tale da creare una “Pax Hispanica”, durante la quale molti loschi figuri ne approfittarono per arrivare a ricoprire cariche istituzionali e di potere, diventando di facto, “eminenze grigie” di molti Stati. La figura più emblematica di questo stato di cose fu l’ambiguo aristocratico di Valenza don Francisco de Sandoval y Rojas, marchese di Denia, il quale si sostituì in tutto e per tutto a Filippo III di Spagna; mettendo i suoi parenti in posti di potere, arrivando così, a governare l’immenso impero iberico.

La storia

All’epoca dei fatti che ci accingiamo a narrare, sul soglio pontificio sedeva Clemente VIII, al secolo Ippolito Aldobrandini, Papa molto rigoroso e dedito alla preghiera, che però non disdegnava il lusso e il nepotismo.

In Spagna si chiudeva l’epoca di Filippo II, un sovrano molto equo e giusto, e si apriva l’epoca di Filippo III un uomo molto debole e facilmente influenzabile da loschi figuri come il succitato marchese di Denia. Il viceré di Napoli, sotto la cui giurisdizione vi era anche l’Abruzzo, era il duca di Olivares, personaggio molto infido e crudele, la cui amministrazione fu un’epoca da dimenticare. Egli lasciò l’Italia nel luglio del 1599 e gli subentrò Ferdinando Ruiz de Castro conte di Lemos.

E’ in questa particolare situazione politico sociale che si consuma una tragedia a tinte fosche. Siamo negli ultimi mesi del 1598, quando il barone Francesco Cenci, l’ultimo esponente di una nobile e ricca casata romana, muore nella sua Rocca di Petrella Salto tra L’Aquila e Rieti.

La famiglia Cenci si era conquistata ricchezza, onore e fama nel Medioevo e nel Rinascimento era diventato una delle più ricche e influenti famiglia della Roma papalina.

Il barone Francesco Cenci nacque a Roma nel 1549 e quando suo padre morì ereditò un’immensa fortuna da fare invidia al Papa stesso. Francesco si sposò con Ersilia Santacroce dalla quale ebbe diversi figli: Antonia, Beatrice, Giacomo, Cristoforo, Rocco, Bernardo e Paolo.

Francesco era un uomo violento e rissoso, oltre che parsimonioso e spilorcio; egli trattava i figli molto severamente e li faceva vivere in uno stato di indigenza, facendogli mancare anche il necessario. Alla morte della moglie spedì le sue due figlie in convento presso il monastero di Santa Croce in Montecitorio. Giacomo, Cristoforo e Rocco, stufi della loro situazione, iniziarono a contrarre debiti e a sottrarre denaro e gioielli al loro padre padrone.

Nel 1598 Francesco fu arrestato in seguito a un’accusa di abusi sessuali, fu costretto a pagare una forte ammenda per essere scarcerato e scagionato dalla terribile e infamante imputazione.

In questa torbida situazione i figli maschi più grandi, cioè Giacomo, Cristoforo e Rocco, si rivolsero a Papa Clemente VIII per cercare una soluzione al problema; il Santo Padre, allora, concesse loro alcune terre del padre Francesco e diede ad Antonia il permesso di sposarsi, così da toglierla alla nefasta influenza del padre.

In questa torbida situazione i figli maschi più grandi, cioè Giacomo, Cristoforo e Rocco, si rivolsero a Papa Clemente VIII per cercare una soluzione al problema; il Santo Padre, allora, concesse loro alcune terre del padre Francesco e diede ad Antonia il permesso di sposarsi, così da toglierla alla nefasta influenza del padre.

Francesco fu più volte coinvolto in risse con cortigiane e altri biechi individui e al colmo della sua vita viziosa e sregolata, accusò i figli di volerlo ammazzare, ma l’infamate accusa risultò priva di fondamento.

Risposatosi con Lucrezia Petroni, detestato dal Papa che non vedeva l’ora di mettere le mani sul cospicuo patrimonio dei Cenci, Francesco affidò i due figli più piccoli, Bernardo e Paolo, ai preti e partì per Petrella Salto, feudo dei Colonna, con Lucrezia e Beatrice, che parcheggiate al secondo piano della lugubre rocca, vissero, per un po’ di tempo, come recluse.

Il delitto

Francesco, “nascondendo” la figlia, voleva evitare che qualche pretendente la sposasse e quindi egli sarebbe stato costretto a versare un’eventuale dote.

Purtroppo, nonostante i subdoli tentativi del padre di tenerla fuori dal mondo, la nostra riuscì a scrivere delle lettere a suo fratello Giacomo e ad alcuni parenti, nelle quali si denunciavano le violenze e sevizie a cui dovevano sottostare lei e la matrigna. Quando il rude signore del castello scoprì questa corrispondenza epistolare picchiò la figlia fino a quasi ammazzala.

Beatrice però non demorse e così, messasi d’accordo con il precedente proprietario Olimpio Galvetti, forse suo amante, il quale era in combutta con un certo Marzio Catalano, il 9 settembre del 1598 uccisero Francesco. Olimpio e Marzio, prima lo immobilizzarono e dopo lo uccisero a colpi di martello, infine presero il corpo di Francesco, lo buttarono dalle scale di legno della rocca. Una volta tumulato il corpo del defunto barone, la figlia, la moglie e i due sicari partirono alla volta di Roma.

Il tragico epilogo

Alcuni mesi dopo il commissario del vicereame di Napoli, Carlo Ticone, fece riesumare il corpo e così scoprì la crudele verità. Il caso passò allora nelle mani del Pontefice che, attraverso torture e confessioni varie, risalì ai mandati dell’efferato delitto. Olimpio fuggì vai da Roma ma la sua fuga finì tragicamente per mano ignota; furono così ritenuti colpevoli del delitto Beatrice, Giacomo, Bernardo e Lucrezia, la vera e sola mandante del delitto. Nonostante l’appassionata requisitoria del giureconsulto Prospero Farinacci, e l’accusa di violenza sessuale perpetrata ai danni della figlia, il Tribunale Pontificio nella persona del Papa diede una condanna esemplare, che doveva servire da monito per i figli di alcune famiglie influenti, affinché, questi omicidi non diventassero tragiche consuetudini, giacché, essi non erano obsoleti.

Clemente VIII odiava i Cenci e non gli parve vero di poterli finalmente distruggere, così privo tutti i membri della famiglia del titolo, confiscò i loro beni, compreso i gioielli e il quadro raffigurante Beatrice, attribuito, secondo alcuni a Guido Reni, secondo altri a suo zio; alla fine vendette tutto alla famiglia Borghese che acquistò anche questo dipinto.

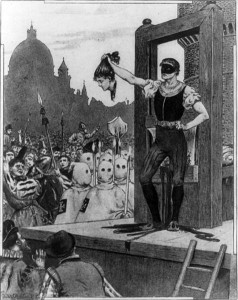

La brutale esecuzione

L’11 settembre (data fatidica ed evocativa) del 1599, appena ventiduenne, Beatrice fu portata sopra Ponte Sant’Angelo a Roma, davanti a Castel Sant’Angelo, al di qua del Tevere, e fu decapitata; Lucrezia subì la stessa sorte; invece Giacomo fu squartato; mentre Bernardo, in considerazione della sua giovane età, fu condannato al carcere a vita, ma prima dovette assistere alla esecuzione dei suoi parenti e la cosa lo sconvolse a tal punto da renderlo pazzo; così fu internato in un manicomio dove morì senza essere seppellito.

Il corpo della baronessa Beatrice Cenci fu raccolto dai frati cappuccini che, insieme a una folla commossa, venne portato in processione fino alla chiesa di San Pietro in Montorio, dove fu seppellito sotto l’altare maggiore, tutto ornato di rose e con il capo poggiato su un piatto d’argento, come omaggio a una vittima della sopraffazione dei potenti.

Il corpo della baronessa Beatrice Cenci fu raccolto dai frati cappuccini che, insieme a una folla commossa, venne portato in processione fino alla chiesa di San Pietro in Montorio, dove fu seppellito sotto l’altare maggiore, tutto ornato di rose e con il capo poggiato su un piatto d’argento, come omaggio a una vittima della sopraffazione dei potenti.

Questo è il triste epilogo della storia di una giovane nobildonna, martire inconsapevole di una giustizia spettacolare di un’epoca crudele e violenta e nonostante, il potente di turno ne uccise le spoglie mortali, il suo mito dura ancora oggi, riproposto da autori come Sthendhal, Shelley e Guerrazzi, solo per citarne alcuni.

Il mito

Molte sono le leggende che aleggiano intorno alla crudele e prematura fine di Beatrice, la più famosa è quella nella quale si narra che il suo fantasma apparirebbe la sera dell’11 settembre di ogni anno sugli spalti della Rocca di Petrella Salto.

Si dice anche che lo spettro della defunta passeggerebbe pure sugli spalti di Castel Sant’Angelo all’imbrunire. Molti asseriscono di aver visto una giovane donna, vestita con abiti di foggia antica, camminare mestamente sui luoghi dove i Cenci furono giustiziati, essa ha la testa ed è preceduta da un leggero venticello che ne annuncia la presenza.

Molti sostengono che il fantasma della nobildonna è costretto invece a vagare per Villa Borghese poiché essa non può allontanarsi più di 200 metri da dove è custodito il quadro che la ritrae. La tela, infatti, è una sorta di alter ego del fantasma stesso, nel quale essa ha la necessità di trasferirsi per poter adempiere alla sua ultima missione, quella di trovare il corpo del suo fratellino e seppellirlo in un luogo consacrato, per poter trovare, finalmente, la pace eterna.

Nel comune di Cappadocia vi è la grotta di Beatrice Cenci, un suggestivo antro nel quale pare si odano strani lamenti e sommessi pianti: in ogni caso, non bisogna dimenticare che le grotte posso creare illusioni uditive.

Nel comune di Cappadocia vi è la grotta di Beatrice Cenci, un suggestivo antro nel quale pare si odano strani lamenti e sommessi pianti: in ogni caso, non bisogna dimenticare che le grotte posso creare illusioni uditive.