“Il tunnel dell’orrore” esce da noi per la Fanucci nel 1994; la collana “Il libro d’oro” mescola nuova narrativa di fantascienza e dell’orrore statunitense. La traduzione è di Bernardo Cicchetti. In fondo al volume Koontz viene presentato velocemente come un narratore che ha esordito nel genere fantascientifico, passando poi all’orrore pure. Tuttavia Koontz ha anche affrontato il genere dello psicothriller in almeno tre romanzi.

“Il tunnel dell’orrore” esce da noi per la Fanucci nel 1994; la collana “Il libro d’oro” mescola nuova narrativa di fantascienza e dell’orrore statunitense. La traduzione è di Bernardo Cicchetti. In fondo al volume Koontz viene presentato velocemente come un narratore che ha esordito nel genere fantascientifico, passando poi all’orrore pure. Tuttavia Koontz ha anche affrontato il genere dello psicothriller in almeno tre romanzi.

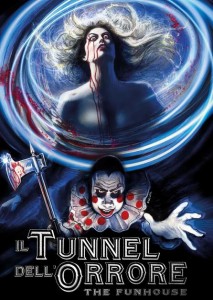

“Il tunnel” è uno di questi: lo stesso autore, in una gustosa postfazione, ne spiega la genesi letteraria. A differenza degli altri romanzi, si tratta di una versione romanzata di una sceneggiatura di Larry Block commissionata dalla Jove Books (una casa editrice di libri economici che faceva parte del Putnam’s Publishing Group, posseduto dal colosso dei media della MCA) nel 1980. Nel medesimo momento la sceneggiatura veniva filmata da Tobe Hooper per conto della Universal. Il lavoro di Koontz uscirà sul mercato prima del film di Hooper, arrivando anche a vendere in modo soddisfacente. Il libro, in un primo momento, venne distribuito sotto il nome di Owen West, pseudonimo di un giovane Koontz non ancora scrittore affermato. Sempre nella postfazione, lo scrittore statunitense rivendica il lavoro su commissione, ricordandoci come la scrittura sia anche divertimento e una fonte di guadagno (almeno in America), un modo come un altro per riempire il carrello del supermercato e pagare le bollette. Ad alcuni potrà sembrare un’affermazione superflua: in realtà è utile per ricollegare questa narrativa ai nostri romanzi da edicola degli anni ’60 e ’70, lavori spesso affidati a scrittori giovani e sotto pseudonimo che scrivevano velocemente per soddisfare le multiformi esigenze di un mercato editoriale affamato di generi. Koontz, al pari di un qualunque scrittore dei “Racconti di Dracula” o dei “KKK” è un autore commerciale versatile e prolifico, inserito in un mercato che è già multimediale, e dove il libro deve dialogare coi linguaggi del cinema, del fumetto e della musica.

Tuttavia il romanzo di Koontz non è affatto un gadget subordinato al lavoro di Hooper, anzi. Koontz decide di rivedere la sceneggiatura di base, scrivendo un lungo preambolo. Praticamente i due terzi del romanzo non esistono nella versione cinematografica: lo scrittore espande il passato dei vari protagonisti, scrivendo delle sottotrame che ne spiegano meglio le azioni e la psicologia. Ma non è nemmeno questo, almeno per me, l’interesse del libro. “Il tunnel dell’orrore” ha il pregio di essere un equivalente letterario di un genere come lo slasher, difficile da rendere sulla carta (l’unico altro scrittore ad esserci riuscito è Richard Laymon). Lo slasher è un sotto genere del thriller (che a sua volta è altro dal “giallo”) per via dell’azione, i dialoghi sciocchi e una compressione psicologica che riduce i personaggi a dei meri manichini votati al massacro. La letteratura ha una forza ideale e psicologica che mal si abbina a un genere così volutamente scarno e piatto come lo slasher del cinema americano anni ’70 e ’80. Koontz ci riesce, cercando da un lato di espandere le psicologie minime dei personaggi, ma anche costruendo un affresco di genere che affonda nelle radici dell’horror americano degli ultimi 50 anni.

Tuttavia il romanzo di Koontz non è affatto un gadget subordinato al lavoro di Hooper, anzi. Koontz decide di rivedere la sceneggiatura di base, scrivendo un lungo preambolo. Praticamente i due terzi del romanzo non esistono nella versione cinematografica: lo scrittore espande il passato dei vari protagonisti, scrivendo delle sottotrame che ne spiegano meglio le azioni e la psicologia. Ma non è nemmeno questo, almeno per me, l’interesse del libro. “Il tunnel dell’orrore” ha il pregio di essere un equivalente letterario di un genere come lo slasher, difficile da rendere sulla carta (l’unico altro scrittore ad esserci riuscito è Richard Laymon). Lo slasher è un sotto genere del thriller (che a sua volta è altro dal “giallo”) per via dell’azione, i dialoghi sciocchi e una compressione psicologica che riduce i personaggi a dei meri manichini votati al massacro. La letteratura ha una forza ideale e psicologica che mal si abbina a un genere così volutamente scarno e piatto come lo slasher del cinema americano anni ’70 e ’80. Koontz ci riesce, cercando da un lato di espandere le psicologie minime dei personaggi, ma anche costruendo un affresco di genere che affonda nelle radici dell’horror americano degli ultimi 50 anni.

Per apprezzare “Il tunnel” bisogna conoscere i percorsi e gli snodi di un genere che in America è strettamente connesso con la religione. Roberto Curti (in un saggio magistrale e insuperabile del 2009) ci ha spiegato come il pensiero puritano inondi gli schermi della paura, costruendo delle utopie identitarie che si mescolano con la cultura e la cronaca americana. L’horror americano è spesso un horror reazionario, dove il mostro o il maniaco di turno incarna una trasgressione che deve essere ricomposta per arrivare alla purificazione, alla catarsi finale. Il percorso del genere horror assomiglia ai cortei carnevaleschi indagati (da noi) da Paolo Toschi, dove in alcune regioni il fantoccio di carnevale veniva bruciato per purificare i peccati di un intero nucleo sociale. L’horror appare come un sacrificio di celluloide, dove ai mostri di cartapesta e alle creature dei weird pulp si sostituiscono gli incubi reali del Vietnam, le ferite di Dallas, o lo scandalo del Watergate.  L’horror americano, soprattutto dopo il ’68, si infittisce di minacce apocalittiche e critiche alla società consumistica, in un disvelamento delle illusioni astrologiche e del misticismo ingenuo della comunità hippie. Il mondo nuovo assaporato e sperato dal ’68 in avanti (un mondo fatto di nuovi diritti e conquiste sociali), lascia spazio a lande sinistre e caotiche, a cimiteri a cielo aperto immersi da una luce solare ossessiva e angosciante. Il cinema horror americano di metà anni ’70 è fondamentale per capire lo snodo di un genere che sente agitare nelle sue viscere un’escatologia millenarista e puritana minacciata dal dilagare della pornografia, dell’omosessualità e di una crisi dei valori tradizionali della famiglia. “Il tunnel dell’orrore” è un horror reaganiano: gli hippies degli anni ’70 sono diventati dei castigati baby boomers che riscoprono chiese e sinagoghe, ex ribelli che hanno bisogno di rinnegare le trasgressioni della loro gioventù. I personaggi del romanzo (sia il gruppo degli zingari del luna park, che i baby boomers del piccolo sobborgo in cui si svolge la vicenda) sono ossessionati dal peccato, dal male visto come un “virus” esterno che contagia la carne e l’anima e trascina in un gorgo nero senza uscita. Il senso del peccato viene combattuto con una religiosità vuota e meccanica che produce più danni del male stesso (e questa riflessione sui traumi imposti dalla società e dalla famiglia ritorna in modi non dissimili anche nel primo romanzo di King, “Carrie”; oppure la si ritrova, in un contesto differente e politicizzato, anche nel primo cinema di Argento, penso in particolare a “4 mosche di velluto grigio”); ecco allora una madre che alleva la figlia nel terrore di una demoniaca presenza che prende le forme di mini-traumi domestici, violenze psicologiche e aborti.

L’horror americano, soprattutto dopo il ’68, si infittisce di minacce apocalittiche e critiche alla società consumistica, in un disvelamento delle illusioni astrologiche e del misticismo ingenuo della comunità hippie. Il mondo nuovo assaporato e sperato dal ’68 in avanti (un mondo fatto di nuovi diritti e conquiste sociali), lascia spazio a lande sinistre e caotiche, a cimiteri a cielo aperto immersi da una luce solare ossessiva e angosciante. Il cinema horror americano di metà anni ’70 è fondamentale per capire lo snodo di un genere che sente agitare nelle sue viscere un’escatologia millenarista e puritana minacciata dal dilagare della pornografia, dell’omosessualità e di una crisi dei valori tradizionali della famiglia. “Il tunnel dell’orrore” è un horror reaganiano: gli hippies degli anni ’70 sono diventati dei castigati baby boomers che riscoprono chiese e sinagoghe, ex ribelli che hanno bisogno di rinnegare le trasgressioni della loro gioventù. I personaggi del romanzo (sia il gruppo degli zingari del luna park, che i baby boomers del piccolo sobborgo in cui si svolge la vicenda) sono ossessionati dal peccato, dal male visto come un “virus” esterno che contagia la carne e l’anima e trascina in un gorgo nero senza uscita. Il senso del peccato viene combattuto con una religiosità vuota e meccanica che produce più danni del male stesso (e questa riflessione sui traumi imposti dalla società e dalla famiglia ritorna in modi non dissimili anche nel primo romanzo di King, “Carrie”; oppure la si ritrova, in un contesto differente e politicizzato, anche nel primo cinema di Argento, penso in particolare a “4 mosche di velluto grigio”); ecco allora una madre che alleva la figlia nel terrore di una demoniaca presenza che prende le forme di mini-traumi domestici, violenze psicologiche e aborti.

Il mondo piccolo borghese e puritano che sta attorno ai freaks del luna park non è migliore: anche se molti personaggi non portano lo stigma della diversità e della mostruosità inciso nella carne, agiscono come invasati che si nascondono in sobborghi urbani all’apparenza idilliaci. Le case, le scuole, i locali pubblici son un contraltare sfavillante alle oscurità di cartapesta del luna park, incubatoio di un immaginario da cui è scaturito tutto l’horror degli ultimi 150 anni. I mostri, i lupi mannari, le mummie, i vampiri e i deformi sono i fantocci contro cui si scaglia il perbenismo cieco di una middle class spaventata e irrazionale, pronta a tutto pur di difendersi.

Ecco allora che lo spettro negato della morte (violenta, grafica, splatter) si erge come un totem a cui tutti i personaggi e le situazioni sembrano votate: in realtà la società americana (e con lei la nostra) con le sue regole, i suoi dogmi, la sua incrollabile fiducia nel futuro, cerca di camuffare le ferite profonde della propria paura, alla ricerca di un nuovo colpevole, un nuovo spauracchio da bruciale e immolare. Il luna park poi è un luogo fecondo e germinativo: nella pancia meccanica del tunnel o delle altre attrazioni, tra pulegge e macchinari dentellati, trovano sostentamento le ombre espressioniste di un inferno sulla terra fatto di relitti umani, senzatetto, sbandati, stupratori, assassini, deformi, demoni di carne e ossa sfuggiti a qualche fatiscente istituzione totale (lo stesso King ne sarà affascinato nel suo “Joyland”, splendida variante recente del romanzo di Koontz; mi piace citare anche il romanzo del grande Charles Grant, “Per paura della notte”, gemello del romanzo kinghiano). Koontz è bravo (la sua scrittura è asciutta ma meno trascurata di quella di Laymon; inoltre Koontz non è prolisso come King, anche se non rinuncia a indagare la psicologia dei personaggi, resa, più che da dialoghi fiume come nell’autore del Maine, attraverso un uso interessante del discorso indiretto libero volto a produrre una sorta di “oralità del pensiero”) a costruire gli strati del romanzo, arrivando a un affresco sia della società americana che del genere stesso. Il libro condensa nelle sue pagine politica, religione, misticismo e pragmatismo, giocando le carte iconografiche del monster show…

Ecco allora che lo spettro negato della morte (violenta, grafica, splatter) si erge come un totem a cui tutti i personaggi e le situazioni sembrano votate: in realtà la società americana (e con lei la nostra) con le sue regole, i suoi dogmi, la sua incrollabile fiducia nel futuro, cerca di camuffare le ferite profonde della propria paura, alla ricerca di un nuovo colpevole, un nuovo spauracchio da bruciale e immolare. Il luna park poi è un luogo fecondo e germinativo: nella pancia meccanica del tunnel o delle altre attrazioni, tra pulegge e macchinari dentellati, trovano sostentamento le ombre espressioniste di un inferno sulla terra fatto di relitti umani, senzatetto, sbandati, stupratori, assassini, deformi, demoni di carne e ossa sfuggiti a qualche fatiscente istituzione totale (lo stesso King ne sarà affascinato nel suo “Joyland”, splendida variante recente del romanzo di Koontz; mi piace citare anche il romanzo del grande Charles Grant, “Per paura della notte”, gemello del romanzo kinghiano). Koontz è bravo (la sua scrittura è asciutta ma meno trascurata di quella di Laymon; inoltre Koontz non è prolisso come King, anche se non rinuncia a indagare la psicologia dei personaggi, resa, più che da dialoghi fiume come nell’autore del Maine, attraverso un uso interessante del discorso indiretto libero volto a produrre una sorta di “oralità del pensiero”) a costruire gli strati del romanzo, arrivando a un affresco sia della società americana che del genere stesso. Il libro condensa nelle sue pagine politica, religione, misticismo e pragmatismo, giocando le carte iconografiche del monster show…

Ciò che rimane di questa apocalisse tascabile e di provincia sono i simboli e le insegne luminose del carnival, i pupazzetti di Boris Karloff e Bela Lugosi nelle camere di tanti adolescenti di allora, figurine di plastica tridimensionali che scivolano nel fango nero e oleoso del nostro inconscio lacaniano…

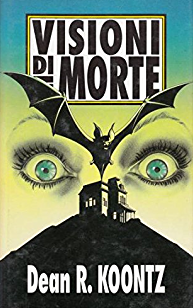

Nel 1977, Koontz aveva già scritto un thrilling puro, da noi poi tradotto per conto della Sperling & Kupfer nel 1990. La traduzione è d’autore: quella di Vittorio Curtoni. Io possiedo una bellissima edizione rilegata del Club del libro, uscita un paio di anni dopo, con una copertina molto gotica (si vedono degli occhi spalancati, un pipistrello e una casa adagiata su una collina che ricorda quella del Bates Motel) fatta da Aurelia Raffo. Lasciamo stare quel che abbiamo detto sul romanzo precedente, lì dopotutto Koontz lavorava su una sceneggiatura preesistente. Qui è tutta farina del suo sacco. Nel 1977 il thrilling americano sta per entrare nella sua fase più matura: assorbe le innovazioni di quello italiano (Argento su tutti) e le ibrida con le pagine di un autore di peso come Robert Bloch (che proprio in questi anni pensa di dare un seguito al suo romanzo più famoso). “Visione di morte” somiglia a tante cose. Richiama la sceneggiatura carpenteriana de “Gli occhi di Laura Mars”, anticipa un altro curioso thrilling anni ’80 come “Double Exposure” e affonda la polpa nella materia parapsicologica resa in modo efficace da “Profondo Rosso”. Infatti questo è uno degli aspetti più affascinanti del lavoro di Koontz: l’autore americano sembra rifarsi a quel magma di parapsicologia che aveva attraversato gli anni ’70, raggiungendo un suo picco anche da noi in Italia. Non conosco nomi e fatti a stelle e strisce, ma mi basta prendere in mano il bel saggio di Fabio Camilletti (“Italia lunare, gli anni Sessanta e l’occulto”) per rintracciare un elenco esaustivo di fascinazioni e pubblicazioni sull’occulto. La rivista “Planète”, “Il giornale dei Misteri”, i libri di Peter Kolosimo (vincitore peraltro nel ’69 del Bancarella), le esperienze del gruppo medianico “Il cerchio Firenze 77”, i libri sull’argomento di uno come Pier Carpi, o di un Talamonti, di un Inardi, fino all’etnografia dell’ombra dei vari De Martino, Ginzburg, Parinetto.

Nel 1977, Koontz aveva già scritto un thrilling puro, da noi poi tradotto per conto della Sperling & Kupfer nel 1990. La traduzione è d’autore: quella di Vittorio Curtoni. Io possiedo una bellissima edizione rilegata del Club del libro, uscita un paio di anni dopo, con una copertina molto gotica (si vedono degli occhi spalancati, un pipistrello e una casa adagiata su una collina che ricorda quella del Bates Motel) fatta da Aurelia Raffo. Lasciamo stare quel che abbiamo detto sul romanzo precedente, lì dopotutto Koontz lavorava su una sceneggiatura preesistente. Qui è tutta farina del suo sacco. Nel 1977 il thrilling americano sta per entrare nella sua fase più matura: assorbe le innovazioni di quello italiano (Argento su tutti) e le ibrida con le pagine di un autore di peso come Robert Bloch (che proprio in questi anni pensa di dare un seguito al suo romanzo più famoso). “Visione di morte” somiglia a tante cose. Richiama la sceneggiatura carpenteriana de “Gli occhi di Laura Mars”, anticipa un altro curioso thrilling anni ’80 come “Double Exposure” e affonda la polpa nella materia parapsicologica resa in modo efficace da “Profondo Rosso”. Infatti questo è uno degli aspetti più affascinanti del lavoro di Koontz: l’autore americano sembra rifarsi a quel magma di parapsicologia che aveva attraversato gli anni ’70, raggiungendo un suo picco anche da noi in Italia. Non conosco nomi e fatti a stelle e strisce, ma mi basta prendere in mano il bel saggio di Fabio Camilletti (“Italia lunare, gli anni Sessanta e l’occulto”) per rintracciare un elenco esaustivo di fascinazioni e pubblicazioni sull’occulto. La rivista “Planète”, “Il giornale dei Misteri”, i libri di Peter Kolosimo (vincitore peraltro nel ’69 del Bancarella), le esperienze del gruppo medianico “Il cerchio Firenze 77”, i libri sull’argomento di uno come Pier Carpi, o di un Talamonti, di un Inardi, fino all’etnografia dell’ombra dei vari De Martino, Ginzburg, Parinetto.

“Visioni di morte” parla di Mary Berger, una giovane sensitiva che da bambina ha subito delle pesanti sevizie. L’esperienza, parzialmente rimossa, ha risvegliato in lei un dono extrasensoriale, quello della chiaroveggenza. Ecco allora che Mary si mette al servizio della polizia per dare la caccia a uno spietato serial killer di donne con cui è entrata in contatto, visualizzando i suoi delitti.  Qualcuno di voi avrà subito pensato alla parte centrale del romanzo “La zona morta” di Stephen King (1979). Io invece ho pensato al romanzo breve di Tiziano Scalvi, “Un sogno di sangue”, uscito da noi nelle edicole nel 1975. Il romanzo di Sclavi (poi ripubblicato e leggermente rivisto nel 1992 dalla Camunia), così come quello di Koontz, prende subito le distanze dal giallo classico e dai suoi meccanismi, per intraprendere una discesa nei labirinti visivi del thrilling puro. Sclavi aveva nella mente Argento (il romanzo uscì in prima battuta con lo pseudonimo di Francesco Argento), anche se Daniele Bertusi (nel bellissimo saggio dedicato all’opera dello scrittore pavese) rintraccia ascendenze in altri thrilling cinematografici di quegli anni (in particolare segnala “L’occhio del labirinto” di Mario Caiano, “Una lucertola dalla pelle di donna” di Fulci e l’imprescindibile “I corpi presentano tracce di violenza carnale”; si tratta di pellicole uscite tra il ’71 e il ’73 che hanno dei contenuti comuni al testo sclaviano).

Qualcuno di voi avrà subito pensato alla parte centrale del romanzo “La zona morta” di Stephen King (1979). Io invece ho pensato al romanzo breve di Tiziano Scalvi, “Un sogno di sangue”, uscito da noi nelle edicole nel 1975. Il romanzo di Sclavi (poi ripubblicato e leggermente rivisto nel 1992 dalla Camunia), così come quello di Koontz, prende subito le distanze dal giallo classico e dai suoi meccanismi, per intraprendere una discesa nei labirinti visivi del thrilling puro. Sclavi aveva nella mente Argento (il romanzo uscì in prima battuta con lo pseudonimo di Francesco Argento), anche se Daniele Bertusi (nel bellissimo saggio dedicato all’opera dello scrittore pavese) rintraccia ascendenze in altri thrilling cinematografici di quegli anni (in particolare segnala “L’occhio del labirinto” di Mario Caiano, “Una lucertola dalla pelle di donna” di Fulci e l’imprescindibile “I corpi presentano tracce di violenza carnale”; si tratta di pellicole uscite tra il ’71 e il ’73 che hanno dei contenuti comuni al testo sclaviano).

“Un sogno di sangue” racconta la storia di un professore liceale che visualizza i delitti di un sadico omicida di studentesse. Per questo l’uomo finisce per essere il primo sospettato della polizia. Sia nel testo di Sclavi che in quello di Koontz il protagonista visualizza insomma dei feroci delitti, finendo involontariamente nella rete sadica del killer. Inoltre entrambi gli scrittori lavorano sul linguaggio, perfezionando una prosa meno cavillosa di quella del giallo, dove le psicologie dei personaggi sono funzionali all’azione. Frasi secche, veloci descrittive, dal taglio cinematografico. Molti dialoghi, anche questi lontani dalla levigatezza letteraria di un Chandler, asciugati da qualunque orpello retorico. La verticalità “visiva” di entrambi i testi (vicini per date e humus culturale) è abbastanza sorprendente, tanto che anche il testo di Koontz si colloca in una “zona del crepuscolo” abitata da pochi altri. Da un po’ di tempo cerco di indagare e dare sostanza a questa “zona”, cercando equivalenti letterari di un certo cinema di genere che si andava facendo in quegli anni ’60 e ’70: Koontz e Sclavi lavorano (con maggior autorialità e consapevolezza, con più mezzi mi verrebbe da dire se si parlasse in termini filmici) sui meccanismi di una letteratura di genere thrilling che deve essere digeribile e avere una forza narrativa nuova (una forza visionaria e cinetica), più agile, rispetto ai gialli classici della Mondadori. Prima di Sclavi e Koontz sicuramente citerei il lavoro di Laura Toscano per la collana da edicola dei “KKK” (in particolare i titoli pubblicati tra il ’71 e il ’72), oppure il magistero altissimo di Giorgio Scerbanenco, modello stilistico mai più eguagliato da nessuno. Koontz comunque spinge maggiormente sui binari affascinanti e paralleli della parapsicologia, lasciando il dubbio (almeno nel corso della lettura) che vi possa essere una svolta fantastica (cosa che poi la soluzione finale cancellerà, riportando tutto nei confini di un terribile trauma infantile). Alla fine ne esce un romanzo godibilissimo (ancora oggi), assai veloce e moderno, distribuito su 200 paginette. Il finale poi, e credo si tratti solo di una casualità, anticipa fortemente, per forme e contenuti, molti aspetti tematici dell’Argento anni ‘80.

Chiudo parlando di “Sussurri”, romanzo del 1980, uscito da noi nel 1990 e in edizione tascabile Bompiani nel 2001 (oggi purtroppo, come i precedenti due, è esaurito). “Sussurri” si collocherebbe dopo “Visioni di morte” e parallelo alla commissione del “Tunnel”. “Sussurri” però è un romanzo dalla mole spaventosa: oltre 500 pagine. La vulgata lo associa ai precedenti due, un thrilling americano di primi anni ’80. L’ambientazione è quella di un’America del XX secolo, una Los Angeles fitta di radio locali, sole, luce bianca, grandi ville spagnoleggianti, palme fronzute. La luce di questo romanzo, la luce di Los Angeles, è tiepida, trasparente, una luce cristallina, dolce. Le persone che si muovono sotto questa luce sono in tuta da ginnastica, pensionati dai grossi assegni di previdenza sociale, ragazzi e ragazze palestrate, uomini e donne di successo, affetti da uno status di ricchezza diffuso. L’America di Koontz è un perfetto sistema classista di individui pieni di potere e superiorità (in cima a una piramide ai cui piani bassi si intravedono appena uno stuolo di casalinghe, camerieri, lavoratori distrutti dalla stanchezza a cui non resta altro che sistemarsi davanti alla televisione con l’immancabile lattina di birra in mano), una sorta di Eden economico pronto a esportare le sue ricette al resto del mondo.

Chiudo parlando di “Sussurri”, romanzo del 1980, uscito da noi nel 1990 e in edizione tascabile Bompiani nel 2001 (oggi purtroppo, come i precedenti due, è esaurito). “Sussurri” si collocherebbe dopo “Visioni di morte” e parallelo alla commissione del “Tunnel”. “Sussurri” però è un romanzo dalla mole spaventosa: oltre 500 pagine. La vulgata lo associa ai precedenti due, un thrilling americano di primi anni ’80. L’ambientazione è quella di un’America del XX secolo, una Los Angeles fitta di radio locali, sole, luce bianca, grandi ville spagnoleggianti, palme fronzute. La luce di questo romanzo, la luce di Los Angeles, è tiepida, trasparente, una luce cristallina, dolce. Le persone che si muovono sotto questa luce sono in tuta da ginnastica, pensionati dai grossi assegni di previdenza sociale, ragazzi e ragazze palestrate, uomini e donne di successo, affetti da uno status di ricchezza diffuso. L’America di Koontz è un perfetto sistema classista di individui pieni di potere e superiorità (in cima a una piramide ai cui piani bassi si intravedono appena uno stuolo di casalinghe, camerieri, lavoratori distrutti dalla stanchezza a cui non resta altro che sistemarsi davanti alla televisione con l’immancabile lattina di birra in mano), una sorta di Eden economico pronto a esportare le sue ricette al resto del mondo.

L’ambiente in cui è calato il romanzo è il vero cuore di “Sussurri”. Rispetto al “Tunnel” (romanzo di genere giocato su tanti luoghi comuni dell’immaginario horror contemporaneo), o a “Visione di morte” (il più asciutto, assimilabile alle regole base del thrilling), “Sussurri” è un libro mastodontico eppure piccolissimo, all’apparenza indefinibile. Lo sfondo su cui si muovono i personaggi, le efficaci descrizioni dell’autore, emanano una luminescenza opaca, pre-tombale. Il fascino sottile di questo libro, un fascino che si accumula lentamente, dopo aver immagazzinato già un po’ di pagine, è appunto quello di un gigantesco obitorio a cielo aperto: Koontz immagina una vicenda alquanto banale, una donna, una sceneggiatrice di successo aggredita in casa da un uomo ricco e potente che non ha alcun motivo apparente per farle del male. L’aggressione fallisce, si ripete, questa volta con la morte dell’uomo. Il romanzo accumula scene secondarie su alcuni personaggi di contorno, lasciando da parte questo nucleo centrale, lasciando riposare il cadavere dell’aggressore in uno dei tanti obitori affollati della megalopoli. E le pagine in cui Koontz ci spiega il viaggio dei cadaveri verso un aldilà burocratico fatto di funeral home, imbalsamazioni, sembrano pulsare di un’atmosfera metafisica, in cui la luce della morgue ha la stessa smagliante lucentezza delle piscine nelle dimore dei divi. Lo scrittore è bravo a costruire una sensazione di disagio latente, come se, per un attimo, la maschera di lattice sopra al volto dei personaggi, si scollasse appena.

L’ambiente in cui è calato il romanzo è il vero cuore di “Sussurri”. Rispetto al “Tunnel” (romanzo di genere giocato su tanti luoghi comuni dell’immaginario horror contemporaneo), o a “Visione di morte” (il più asciutto, assimilabile alle regole base del thrilling), “Sussurri” è un libro mastodontico eppure piccolissimo, all’apparenza indefinibile. Lo sfondo su cui si muovono i personaggi, le efficaci descrizioni dell’autore, emanano una luminescenza opaca, pre-tombale. Il fascino sottile di questo libro, un fascino che si accumula lentamente, dopo aver immagazzinato già un po’ di pagine, è appunto quello di un gigantesco obitorio a cielo aperto: Koontz immagina una vicenda alquanto banale, una donna, una sceneggiatrice di successo aggredita in casa da un uomo ricco e potente che non ha alcun motivo apparente per farle del male. L’aggressione fallisce, si ripete, questa volta con la morte dell’uomo. Il romanzo accumula scene secondarie su alcuni personaggi di contorno, lasciando da parte questo nucleo centrale, lasciando riposare il cadavere dell’aggressore in uno dei tanti obitori affollati della megalopoli. E le pagine in cui Koontz ci spiega il viaggio dei cadaveri verso un aldilà burocratico fatto di funeral home, imbalsamazioni, sembrano pulsare di un’atmosfera metafisica, in cui la luce della morgue ha la stessa smagliante lucentezza delle piscine nelle dimore dei divi. Lo scrittore è bravo a costruire una sensazione di disagio latente, come se, per un attimo, la maschera di lattice sopra al volto dei personaggi, si scollasse appena.

Dopo “Sussurri” comincia a deragliare, a sfaldarsi, mescolando elementi thrilling e horror. Il corpo all’obitorio scompare e l’aggressore sembra voler tornare ad aggredire la stessa donna. E qui la mole delle pagine sembra dar ragione a Koontz, come se avesse voluto costruire una topografia di monasteri, vigneti, abbazie e case di campagna, come se avesse voluto stendere un velo di apparente normalità (una normalità certo drogata dal consumismo già sfrenato di quell’America) sopra strane allucinazioni occulte, paranoie necrofile e classici traumi familiari dal sapore hitchcockiano.