Nel Giappone del Secondo Dopoguerra, convertito per amore o per forza ai “valori” della democrazia occidentale che si era presentata contraddittoriamente con due bombe atomiche, su pressante invito del quartier generale delle forze alleate di occupazione, nel 1949 nacque l’Eirin, ovvero la Eiga rinri kitei (Regolamentazione della morale cinematografica), che censurò innanzitutto due temi tipici della cinematografia nipponica: il dovere e i sentimenti tradizionali.

Nel Giappone del Secondo Dopoguerra, convertito per amore o per forza ai “valori” della democrazia occidentale che si era presentata contraddittoriamente con due bombe atomiche, su pressante invito del quartier generale delle forze alleate di occupazione, nel 1949 nacque l’Eirin, ovvero la Eiga rinri kitei (Regolamentazione della morale cinematografica), che censurò innanzitutto due temi tipici della cinematografia nipponica: il dovere e i sentimenti tradizionali.

Con la cessazione dell’occupazione statunitense, nel 1952 l’Eirin divenne autonoma: il problema della violenza giovanile negli anni ’50 contribuì allo scioglimento della vecchia organizzazione e alla nascita di una nuova Eirin. Nel 1956, infatti, secondo la testimonianza di Ōshima, “l’organismo di censura fu violentemente attaccato da un’opinione pubblica manovrata dal governo e venne costretta a procedere a una riforma interna e a stabilire nuove regole” a causa dei film di genere tayo-zoku (i protagonisti dei quali erano dei giovani immorali desiderosi soltanto di soddisfare i propri desideri) usciti quell’anno. Dagli anni ‘60 in poi, “in sostanza la Eirin mira a impedire la rappresentazione in cui venga colto il pube,” – o anche semplicemente le pelosità – “oppure venga consumato l’atto sessuale, o ancora che i fianchi o il bacino si tocchino, o che vengano inseriti nell’organo femminile dita o altro, o che venga riprodotto il suono caratteristico che accompagna l’atto sessuale, o che vengano esclamate delle frasi del tipo “penetrami… fallo ancora…”. Si tratta come si vede di una regolamentazione estremamente dettagliata…” (Toi/Morita/Takita). Essa ha come scopo quello di evitare “l’abbassamento morale degli spettatori”.

Nel 1965, con l’inizio del processo a Neve nera (Hakujitsumu, 1964) di Takechi Tetsuji, gli standard della Eirin a proposito della sessualità esplicita divennero ancora più dettagliati e rigorosi, arrivando addirittura a proibire scene che potessero in qualche modo associarsi all’atto sessuale: in sostanza, mostrare dopo la scena di un caldo abbraccio fra due sposi del latte che bolle fino a uscire dal bricco, come fa Clouzot in Legittima difesa (film che peraltro in Italia circola con tagli censori), in Giappone non sarebbe stato permesso.

Nel 1965, con l’inizio del processo a Neve nera (Hakujitsumu, 1964) di Takechi Tetsuji, gli standard della Eirin a proposito della sessualità esplicita divennero ancora più dettagliati e rigorosi, arrivando addirittura a proibire scene che potessero in qualche modo associarsi all’atto sessuale: in sostanza, mostrare dopo la scena di un caldo abbraccio fra due sposi del latte che bolle fino a uscire dal bricco, come fa Clouzot in Legittima difesa (film che peraltro in Italia circola con tagli censori), in Giappone non sarebbe stato permesso.

Ma torniamo al processo a Takechi: il vero motivo per cui il regista venne chiamato in giudizio (giudizio dal quale doveva poi uscire assolto) stava nel nazionalismo, e nel conseguente antiamericanismo, del film; in esso le scene di – relativa – nudità non potevano venire censurate a meno di non voler cancellare per intero il senso della pellicola, in quanto erano sempre simbolo di una resistenza tutta nipponica alla cultura occidentale. A questo proposito citiamo la sequenza che più fece scandalo all’epoca (ricordo che stiamo parlando del 1965): la corsa di una giapponese completamente nuda davanti a una base americana. Storicamente, da un lato l’immagine sembra un’agghiacciante profezia in anticipo di otto anni sulla foto scattata l’8 giugno del 1972 durante la guerra del Vietnam alla bambina nuda che fugge dal napalm, mentre dall’altro se vista oggi può forse anche farci sorridere per la sua innocenza – ma fra venti o trent’anni non sarà lo stesso per film che oggi suscitano l’indignazione e la riprovazione del pubblico benpensante?

In ogni caso, questo fu il primo caso in cui i cineasti si scontrarono realmente e brutalmente con la polizia: Takechi infatti venne arrestato nel corso di una proiezione privata di Neve nera. La reazione degli altri uomini di cinema e di cultura fu notevole e aprì una controversia che arriverà fin quasi agli anni ‘80 con altri due celebri processi per oscenità. L’assoluzione del regista non fu priva di positive conseguenze: gli standard riportati più sopra vennero abbandonati, ma già nei primi anni ‘70 ne vennero promossi di nuovi, com’è ovvio sempre a proposito della sessualità (1).

Nel 1972, ben quattro film del genere roman-porno (2) targati Nikkatsu (Il cacciatore sessuale, L’odore della gatta selvaggia, Le sorelle ossessionate dal sesso, Il caldo contatto dell’amore), pur avendo ricevuto l’approvazione dell’Eirin furono sequestrati dalla polizia di Tokyo. Il processo, che durò ben sei anni (dal 1972 al 1978) coinvolse in questo caso, oltre a una delle maggiori case di produzione giapponesi (sull’orlo del fallimento – e si sa, gli squali, ovvero le case concorrenti, sentono l’odore del sangue), anche alcuni membri della stessa Eirin; altri diedero autonomamente le dimissioni, in quanto non potevano tollerare di ricevere “lezioni di censura” da nessuno (M. Tessier). Naturalmente, l’inizio del processo portò con sé, com’era prevedibile visti i precedenti, una nuova normativa dell’Eirin, che fin dal 1973 introduceva delle nuvolette opache per coprire scene di atti sessuali e suggeriva estrema cautela nel contestualizzare delle sequenze erotiche in ambiti asociali (per esempio, un coito durante una festa fra criminali che consumano droghe e alcolici), dato che in simili casi – almeno secondo i censori – l’effetto eccitante della sessualità rappresentata sullo schermo sarebbe cresciuto in maniera esponenziale. Se questi sono i limiti imposti, “si capisce che chi lavora ad un film finisca per impazzire e che la libertà di espressione venga così facendo completamente mortificata. E’ anche ovvio che il tentativo di descrivere l’individuo umano attraverso il sesso viene pesantemente limitato. Come esempio di ricorso alle nuvolette fumogene […] potremo citare il caso del film Kuruizaki Sanda Rodo (La thunder road della folle fioritura) di Ishii Sogo in cui questa viene applicata per oscurare l’estremità dell’ago di una siringa maneggiata da un tossicomane” (Toi/Morita/Takita).

Nel 1972, ben quattro film del genere roman-porno (2) targati Nikkatsu (Il cacciatore sessuale, L’odore della gatta selvaggia, Le sorelle ossessionate dal sesso, Il caldo contatto dell’amore), pur avendo ricevuto l’approvazione dell’Eirin furono sequestrati dalla polizia di Tokyo. Il processo, che durò ben sei anni (dal 1972 al 1978) coinvolse in questo caso, oltre a una delle maggiori case di produzione giapponesi (sull’orlo del fallimento – e si sa, gli squali, ovvero le case concorrenti, sentono l’odore del sangue), anche alcuni membri della stessa Eirin; altri diedero autonomamente le dimissioni, in quanto non potevano tollerare di ricevere “lezioni di censura” da nessuno (M. Tessier). Naturalmente, l’inizio del processo portò con sé, com’era prevedibile visti i precedenti, una nuova normativa dell’Eirin, che fin dal 1973 introduceva delle nuvolette opache per coprire scene di atti sessuali e suggeriva estrema cautela nel contestualizzare delle sequenze erotiche in ambiti asociali (per esempio, un coito durante una festa fra criminali che consumano droghe e alcolici), dato che in simili casi – almeno secondo i censori – l’effetto eccitante della sessualità rappresentata sullo schermo sarebbe cresciuto in maniera esponenziale. Se questi sono i limiti imposti, “si capisce che chi lavora ad un film finisca per impazzire e che la libertà di espressione venga così facendo completamente mortificata. E’ anche ovvio che il tentativo di descrivere l’individuo umano attraverso il sesso viene pesantemente limitato. Come esempio di ricorso alle nuvolette fumogene […] potremo citare il caso del film Kuruizaki Sanda Rodo (La thunder road della folle fioritura) di Ishii Sogo in cui questa viene applicata per oscurare l’estremità dell’ago di una siringa maneggiata da un tossicomane” (Toi/Morita/Takita).

Infine, l’ultimo – probabilmente più celebre (perlomeno in Occidente) – dei processi per oscenità fu quello intentato contro Ōshima Nagisa per l’Impero dei sensi. In realtà, poiché l’opera (un hard-core in piena regola, coprodotto dalla francese Argos Film) venne sì girata in Giappone ma sviluppata in Francia proprio per evitare problemi con la censura, nel 1976 il regista fu chiamato in giudizio per il libro che conteneva la sceneggiatura e alcune foto di scena dello stesso film – i soli appigli ai quali l’Eirin poté aggrapparsi in quanto esso non apparve mai nell’Impero del Sol Levante. Nel 1979, infine, l’autore venne assolto, ma la sua pellicola no: essa resta tuttora non disponibile in versione integrale (senza le classiche pixelature insomma) in patria. La spallata che Ōshima tentò di dare al sistema della sessualità cinematografica nel proprio paese, se pure affermò una tendenza ormai comune in tutto l’Occidente (l’hard come prodotto di massa), si risolse dunque in un insuccesso: il Giappone restò orgogliosamente ancorato alla propria nazionalistica tradizione, quasi a dare tardivamente ragione a Takechi. Per il diritto giapponese, infatti, i genitali di attori e attrici restano censurati in qualsiasi prodotto pornografico; lo stesso valeva per i peli pubici fino alla metà degli anni 1990. In realtà, Waterfruit e Santa Fe (1991) da parte del fotografo Shinoyama Kishin furono probabilmente le prime pubblicazioni in cui essi vennero mostrati.

Infine, l’ultimo – probabilmente più celebre (perlomeno in Occidente) – dei processi per oscenità fu quello intentato contro Ōshima Nagisa per l’Impero dei sensi. In realtà, poiché l’opera (un hard-core in piena regola, coprodotto dalla francese Argos Film) venne sì girata in Giappone ma sviluppata in Francia proprio per evitare problemi con la censura, nel 1976 il regista fu chiamato in giudizio per il libro che conteneva la sceneggiatura e alcune foto di scena dello stesso film – i soli appigli ai quali l’Eirin poté aggrapparsi in quanto esso non apparve mai nell’Impero del Sol Levante. Nel 1979, infine, l’autore venne assolto, ma la sua pellicola no: essa resta tuttora non disponibile in versione integrale (senza le classiche pixelature insomma) in patria. La spallata che Ōshima tentò di dare al sistema della sessualità cinematografica nel proprio paese, se pure affermò una tendenza ormai comune in tutto l’Occidente (l’hard come prodotto di massa), si risolse dunque in un insuccesso: il Giappone restò orgogliosamente ancorato alla propria nazionalistica tradizione, quasi a dare tardivamente ragione a Takechi. Per il diritto giapponese, infatti, i genitali di attori e attrici restano censurati in qualsiasi prodotto pornografico; lo stesso valeva per i peli pubici fino alla metà degli anni 1990. In realtà, Waterfruit e Santa Fe (1991) da parte del fotografo Shinoyama Kishin furono probabilmente le prime pubblicazioni in cui essi vennero mostrati.

Se si volesse adottare un punto di vista semplicistico, il nostro discorso storico sulla censura in Giappone fra dopoguerra e anni ‘70 potrebbe finire qui, con un pistolotto libertario e una censura della censura altrui: ma se si vuole approfondire la questione, vedremo che essa è assai più complessa.

Partiamo da due piccoli esempi occidentali enormemente diversi per livelli artistici, ma non sotto il profilo dell’eros: ne La vedovella (1964), oscuro filmetto di Silvio Siano, Margaret Lee si solleva bruscamente dalla vasca da bagno dove sta lavandosi e, nell’atto di coprirsi da un inaspettato visitatore, mostra forse per un millesimo di secondo un capezzolo(ne); nel celeberrimo Quando la moglie è in vacanza (1955), Wilder (e/o George Axelrod, co-sceneggiatore) crea la famosa scena in cui Marilyn Monroe si fa sollevare la gonna dal getto d’aria: se ci riflettiamo un attimo, potremmo convenire senza troppi sforzi con George Bazin che geniali sequenze del genere potevano “nascere solo nel quadro di un cinema che possiede una lunga, una ricca, una bizantina cultura della censura. Trovate del genere presuppongono una straordinaria raffinatezza dell’immaginazione abituata a lottare contro la rigorosa stupidità di un codice puritano”. Dato che l’Eirin, ormai è evidente, va ben oltre rispetto ai puritani più morigerati e barbosi, è chiaro che apre anche degli orizzonti di trasgressione inimmaginabili – e tratti insopportabili – per noi occidentali: questo perché ogni tipo di censura, soprattutto quando è fortemente formalizzata e dettagliata come quella nipponica, a meno che non voglia sopprimere del tutto un’arte (e quindi cessare anch’essa Eirin di esistere), deve concedere in qualche modo degli spazi fra le pieghe della sua legge, così letterale e precisa fin nei minimi particolari, a coloro che in tale forma espressiva operano.

Partiamo da due piccoli esempi occidentali enormemente diversi per livelli artistici, ma non sotto il profilo dell’eros: ne La vedovella (1964), oscuro filmetto di Silvio Siano, Margaret Lee si solleva bruscamente dalla vasca da bagno dove sta lavandosi e, nell’atto di coprirsi da un inaspettato visitatore, mostra forse per un millesimo di secondo un capezzolo(ne); nel celeberrimo Quando la moglie è in vacanza (1955), Wilder (e/o George Axelrod, co-sceneggiatore) crea la famosa scena in cui Marilyn Monroe si fa sollevare la gonna dal getto d’aria: se ci riflettiamo un attimo, potremmo convenire senza troppi sforzi con George Bazin che geniali sequenze del genere potevano “nascere solo nel quadro di un cinema che possiede una lunga, una ricca, una bizantina cultura della censura. Trovate del genere presuppongono una straordinaria raffinatezza dell’immaginazione abituata a lottare contro la rigorosa stupidità di un codice puritano”. Dato che l’Eirin, ormai è evidente, va ben oltre rispetto ai puritani più morigerati e barbosi, è chiaro che apre anche degli orizzonti di trasgressione inimmaginabili – e tratti insopportabili – per noi occidentali: questo perché ogni tipo di censura, soprattutto quando è fortemente formalizzata e dettagliata come quella nipponica, a meno che non voglia sopprimere del tutto un’arte (e quindi cessare anch’essa Eirin di esistere), deve concedere in qualche modo degli spazi fra le pieghe della sua legge, così letterale e precisa fin nei minimi particolari, a coloro che in tale forma espressiva operano.

In altri termini, la censura non ha soltanto un valore di repressione pura e semplice, ma anche – involontariamente, beninteso – di positività paradossale: se non ti nego esplicitamente, con un articolo di legge puntuale, di mostrare una certa cosa, allora puoi mostrarla – lo vieterò magari alla prossima occasione, se e quando avrà fatto scandalo (ma per allora, l’artista avrà trovato una scappatoia, e poi un’altra scappatoia, e quindi un’altra debolezza nelle maglie censorie… e così via, all’infinito). Gli spazi franchi occupati dai cineasti giapponesi, da un lato a seconda dei momenti storici e dall’altro a partire da una cultura fatta di spada (violenza) e crisantemo (delicatezza), sono essenzialmente due: l’aggressione feroce nei confronti del corpo femminile – dato che non lo possono spogliare come vorrebbero, verrebbe da supporre – e l’allusione erotica, indiretta fino al punto di raggiungere una sorta d’invisibilità.

Qualche esempio, scelto quasi a caso fra i tanti possibili, chiarirà il mio discorso.

Per la violenza, basterà ricordare il clistere che fa scaricare un’onda di liquido rosso nel recipiente di vetro in cui è collocata la protagonista di Corda e seno di Masaru Konuma, o il bagno dell’eroina di Aggredire (Tanaka Noboru) in un pozzo in cui l’acqua ghiaccia lentissimamente, oppure ancora la vorticosa girandola finale di torture a cui sono sottoposte le Donne criminali (Ishii Teruo): fra i tormenti ricordo ruota, pinze infuocate e seni, tavole su cui le belle perseguitate vengono stirate e via delirando… insomma, un caleidoscopio sadico che fa impallidire qualsiasi, pur violento, Camp 7.

Per la violenza, basterà ricordare il clistere che fa scaricare un’onda di liquido rosso nel recipiente di vetro in cui è collocata la protagonista di Corda e seno di Masaru Konuma, o il bagno dell’eroina di Aggredire (Tanaka Noboru) in un pozzo in cui l’acqua ghiaccia lentissimamente, oppure ancora la vorticosa girandola finale di torture a cui sono sottoposte le Donne criminali (Ishii Teruo): fra i tormenti ricordo ruota, pinze infuocate e seni, tavole su cui le belle perseguitate vengono stirate e via delirando… insomma, un caleidoscopio sadico che fa impallidire qualsiasi, pur violento, Camp 7.

Sul versante dell’allusione erotica menzionerò soltanto due film, entrambi geniali: La casa delle perversioni di Edogawa Ranpo del già citato Tanaka e La porta del corpo di Suzuki Sejiun. Nel primo, una donna coperta solo dalla pelle di un grosso animale viene inquadrata in modo tale da suggerire allo spettatore una scena di zoofilia; sempre nello stesso film, un’aristocratica siede, nuda, su di una poltrona: dentro di essa, invece dell’imbottitura c’è il suo autista (segnalato da belati di masochistico piacere) che la possiede nell’unico modo in cui si può possedere una dea: senza toccarla. Nel film di Suzuki vi è una sequenza nella quale la macchina da presa è bizzarramente collocata fra le gambe sollevate di una donna, gambe che formano una cornice di carne particolarmente preziosa per l’occhio che sa guardare non soltanto al centro, ma anche ai margini, quando essi sono interessanti e rivelatori… e la cosa, per Suzuki, vale tanto in senso erotico quanto politico-sociale.

A questo punto, la mia sembrerebbe una paradossale difesa dell’Eirin e insieme una sorta di sua riabilitazione, ma non è affatto così: ciò che voglio nobilitare è piuttosto il lavoro di decine di ottimi registi che nonostante (e non grazie) alla censura sono riusciti comunque a crescere, a volte in forme perverse per la nostra moralità, e a essere vitali come i bonsai selvatici vivono, a volte in forma perversa per l’idea di una eugenetica vegetale vista in ottica antropomorfa, e crescono. In barba a tutto e a tutti (3).

A questo punto, la mia sembrerebbe una paradossale difesa dell’Eirin e insieme una sorta di sua riabilitazione, ma non è affatto così: ciò che voglio nobilitare è piuttosto il lavoro di decine di ottimi registi che nonostante (e non grazie) alla censura sono riusciti comunque a crescere, a volte in forme perverse per la nostra moralità, e a essere vitali come i bonsai selvatici vivono, a volte in forma perversa per l’idea di una eugenetica vegetale vista in ottica antropomorfa, e crescono. In barba a tutto e a tutti (3).

Gianfranco Galliano

NOTE

(1) Dato che la censura riguardo alla sessualità è onnipresente sulla faccia della terra nella maggior parte delle religioni fin dalla notte dei tempi, dal momento che i divieti di queste hanno sempre avuto un’origine pratica (bere alcool o mangiare maiale in località dove la temperatura è troppo elevata significa minare la propria salute, per esempio), a volte si ha come la sensazione che in una remotissima antichità possa essere accaduto qualcosa di tremendo (un super aids o qualcosa di ancora più grave) in grado di spazzare via intere popolazioni attraverso i rapporti sessuali e di consigliare quindi rimedi radicali quanto a essi e alla loro esperienza (per esempio scongiurando per quanto possibile una promiscuità portatrice di contagio), che andava regolamentata e centellinata per evitare un nuovo diffondersi di una tale (tutta ipotetica e ormai dimenticata) pandemia.

(2) “Marchio lanciato negli anni ‘70 dalla Nikkatsu per le sue produzioni Pink Eiga (cinema erotico) e contrazione dei termini stranieri “Romantic Porno” (AsianFeast.org).

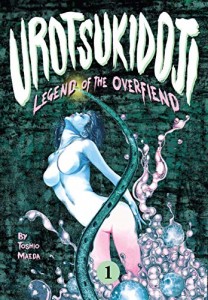

(3) Fra i tentativi di eludere i vari tipi di censura (e contemporaneamente soddisfare particolari forme di feticismo), nei generi unicamente giapponesi che hanno acquistato notorietà anche tra gli spettatori occidentali segnaliamo due elementi della pornografia nipponica assai di rado rappresentati in quella occidentale: l’ omorashi (eccitazione nell’avere la vescica piena o nel bagnarsi) e soprattutto il tentacle rape (stupro da parte di mostruosi polpi). (Toshio Maeda, autore di Urotsukidoji, manga pioniere del genere, sostiene di aver utilizzato il tentacle rape per aggirare la normativa giapponese, che non contempla la presenza di tentacoli o appendici simili: un chiaro esempio di legge presa alla lettera e inchiodata alle proprie parole). Da quando le direttive contro la pedopornografia vennero promulgate nel 1999, la produzione di film del genere si è quasi azzerata. In compenso, l’ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) ritiene che molti produttori di pornografia infantile siano passati a produrre anime o film che presentano adulti vestiti da bambini. Dopo tanta accortezza e mediazioni, però, concludiamo con un esempio non perfettibile e tutt’altro che conciliante: “nel 2014 la polizia giapponese ha scoperto un negozio di pornografia sotterraneo che possedeva una macchina in grado di rimuovere la pixelizzazione dalle immagini contenute su DVD censurati” (“Pornografia in Giapppone”, Wikipedia): da solo, l’aneddoto meriterebbe una consacrazione e un ricordo imperituro in un film.